| 陳獨秀是現代文藝理論家,五四新文化運動的倡導者之一。他還是中國共産黨主要發起人、早期領導人之一。

陳獨秀生於安徽懷寧(今安慶市),原名陳乾生,家譜名字叫陳慶同。他在考科舉和留學日本時,用的名字是陳乾生。他原來的字號是“重甫”,這個名字也只是在留日期間使用,後來改為“仲甫”。“獨秀”這個新的名字,取自他家鄉的一座獨秀峰。到了他從事新文學運動時,就用“陳獨秀”為筆名頻繁地在《新青年》和《每週評論》上發表提倡新文化,宣傳社會主義的文章,這個名字在當時的社會上享有很高的聲望。

陳獨秀不僅是國內外著名的政治家、社會活動家、教育家、文字學家、音韻學家,論著頗豐的學者,同時也是一位碑帖兼寫並有理論研究的書法家。

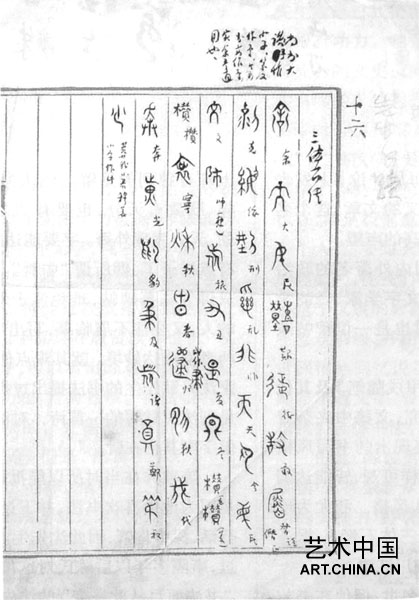

家藏陳獨秀的《甲戌隨筆》及其他零稿,因涉及文字學的研究,文稿中夾雜著眾多的大篆、小篆結體,表現出的書寫風格是多種的,行、草、隸、篆樣樣可觀,皆能達到純熟自如,有著鮮明的個人風格。我尤為珍愛的是先生手書的一頁《三體石經》,據考是陳獨秀晚年作品,寫于四川江津。

陳獨秀不以書家名世,但他在書藝上卻有獨到的見解。他認為寫字如作畫一樣,既要有天分,也要有功夫;功夫鍛鍊內勁,天分表現外秀。字要能達內勁外秀,那就有點樣子了,即所謂“中看”了。庸人寫字,只講究臨摹碑帖,難免流於笨拙;有點才氣的人,又往往不屑臨摹,寫出字來有肉無骨,兩者都難達妙境。就其觀點,他曾對著名書法家沈尹默的書法提出過批評。陳獨秀曾見到沈尹默寫的一首詩,對沈説:“詩很好,但字則其俗在骨。”

陳獨秀在當時所以敢批評沈尹默的字,是因為他也喜歡書法,並下過功夫,説的是內行話,深中肯綮,因此沈先生才心悅誠服。不過,事隔多年以後,陳氏對這位“勤奮練字”“書法面目從此一變”的沈先生的字看法並沒有改變。他在1941年4月16日給臺靜農的信中説:“尹默字素來工力甚深,非眼面朋友所可及,然其字外無字,視三十年前無大異也。存世二王字,獻之數種近真,羲之字多為米南宮臨本,神韻猶在歐褚所臨蘭亭之下,即刻意學之,字品終在唐賢以下也。”從此簡短的文字中,可以看出陳對中國書法史的研究有一定功底,言簡意賅。我是很喜歡沈尹默先生書法的,究竟陳的評價是否正確,不敢妄加評論。但是“字外無字”一説尤為深刻,其意耐人尋味。

至於陳獨秀與書法的淵源,要追溯到他的幼年時期。他在《實庵自傳》中回憶:“……至於寫字,我喜歡臨碑帖,大哥總勸我學館閣體,我心裏實在好笑,我已打定主意,只想考個舉人了事,決不願意再上進,習那種討厭的館閣字做什麼!”他的嗣父陳昔凡(衍庶)在官宦之餘猶雅好金石書畫,崇尚鄧石如、劉石庵、王石谷、沈石田,自顏其居日“四石師齋”。陳獨秀的外孫吳孟明先生曾送過我衍庶先生書法照片,觀其書的確很有功力。陳獨秀生長于這樣的家庭,有充分的文史熏陶、古文與書法的訓練也是很自然的。他受嗣父的影響,在日本留學時,人們即説他“也是搞漢學,寫隸書的人”。“搞漢學”是指他當時已經開始研究文字學了。馬一浮先生回憶説:“不論做詩吟月也好,酒足飯飽也好,有事無事,仲甫先生他一個人,總要每天寫幾張《説文》上的篆字,始終如一,比我們哪一個人都有恒心些。”亦鍾情于漢隸的臺靜農先生也有回憶説:陳早年喜歡書法,並用功於篆字。陳中凡先生亦曾深情地回憶説:“獨秀先生認為中文系老師若不通文字、音韻是要誤人子弟的。還要求我們苦練書法,説這是民族國粹啊!”

由此,陳獨秀《甲戌隨筆》及其他零稿中,夾雜著眾多的大篆、小篆結體,表現出的多種書寫風格,行、草、隸、篆樣樣可觀,皆能達到純熟自如,也就不足為奇了。

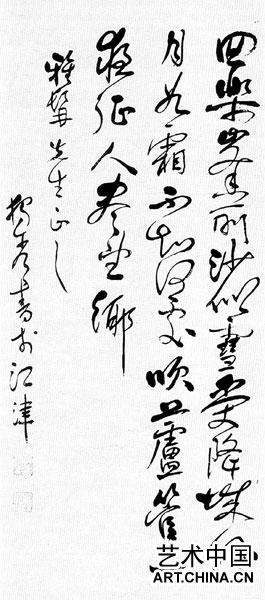

陳獨秀在書法實踐和理論上儘管有很深造詣,但他從未將自己作為書法家來對待,也沒有類似康有為晚年以寫字為生的經歷,即使晚年以文字研究為專業工作,也未曾將寫字作為謀生的手段(憑名氣和水準當時他是完全有這個條件的)。凡有人求書時,他總是滿足求者的要求。1932年10月,陳獨秀被捕下獄,被關在南京老虎橋監獄。當時的國民黨軍政部長何應欽曾請他寫字,陳提筆寫了“三軍可奪帥也,匹夫不可奪志也”相贈。據陳獨秀當年的下屬和朋友包惠僧回憶,陳還給一名偵緝隊長寫過字,內容為“還我河山”和“先天下憂”兩條橫幅。包惠僧説,陳獨秀能寫好幾種字體,看起來是相當挺秀的。包喜歡他的行草體和板橋體。包此語不假。早期的《嚮導》雜誌的刊名二字就出自陳獨秀之手。我曾在一期刊收藏家寓所見過《嚮導》雜誌,刊名二字,清秀中透著一股英氣,外秀內剛,反映出陳獨秀的青春熱情。

1942年5月,陳獨秀病故于四川江津。署名葛康素有《跋陳仲甫獨秀先生藏前漢碑》、《談陳仲甫先生書法》分別刊于《書學》第2、3期。此刊物為“中國書學研究會”會刊,沈子善主編。可見陳獨秀在書壇有舉足輕重的影響。

陳獨秀行草七言詩軸釋文:回樂峰前沙似雪,受降城外月如霜。不知何處吹蘆管,一夜徵人盡望鄉。

陳獨秀手書《三體石經》

|