|

李可染《萬山紅遍》

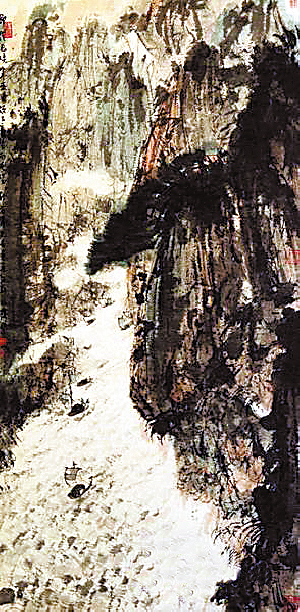

傅抱石 《山水》

匯集北京畫院五十年珍藏的“筆韻國風——北京畫院院藏山水畫精品展”于1月22日在畫院美術館開展,展覽將持續到3月2日。作為今年春節期間的賀歲大展,展覽作品從北京畫院院藏的千余幅山水畫精選而出,呈現了一部中國山水畫現當代轉型變遷史。

此次展出的作品風格從晚清民國的古韻遺風到新中國建設時期的萬山紅遍,再到開啟新時期山水畫風格面貌的壯美新境,囊括了黃賓虹、張大千、傅抱石、李可染等大家名作,群星璀璨、異彩紛呈,水墨筆韻映現了國風巨變。開幕式後,本報記者採訪了館長吳洪亮先生。

文人畫淵源最悠久

《渤海早報》:之前北京畫院舉辦了院藏的二十世紀中國畫人物與花鳥專題展,這次又緊接著推出“筆韻國風——山水畫精品展”,把中國畫的三大畫科:人物、花鳥、山水都涉及了,能否給普通觀眾講下中國畫的歷史淵源,它緣起于何時,為何會單單分裂出人物、花鳥、山水這三塊國畫題材作為中國畫表現的主體,而不是其他?

吳洪亮:如果僅從畫科分類的角度來講述中國畫的淵源,應該是以人物為主體的繪畫最早出現,中國傳統文人畫的概念相對花鳥、山水形成的年代更久遠,它起源於魏晉時期,成熟于唐宋年間,我個人認為傳統文人畫類似中國畫的開山鼻祖,即使是之後的山水畫,它的意境韻味也脫胎于傳統文人畫的蘊意。傳統山水畫則較多地出現在唐宋,成熟于元代並達到高峰。而花鳥一科雖然早在魏晉時期就有它的身影,但它被獨立出來作為一類單獨的畫科是直到明清時才被承認的,它的興起借勢于傳統文人畫的衰落。至於為何中國畫會形成人物、花鳥、山水三大畫科,也許是因為以紙本或絹本為載體的傳統中國畫都非常講究傳統文化中以線造型的筆墨逸氣,即文人畫中的“神韻”,山水畫中的“詩韻”,花鳥畫中的“胸臆”,三者都能很好地體現“意”的味道。 西方繪畫也有人物畫,風景畫,靜物畫,這是西方的繪畫體系,他們以寫實寫生為主,複製再現鮮活的場景。而中國繪畫的文人畫,山水畫似乎也相對應西方的人物,風景,字面上涵義相似但內在的實質卻相差太遠。

《渤海早報》:你剛才所説的傳統文人畫為何在明清時期衰落了?

吳洪亮:這其中有許多原因共同造成的,我個人認為其中一個比較重要的因素便是文人畫太過追求對“逸”境的追求,過於崇尚簡練、概括,追求不似之似,把個性氣質神秘化,弄的太玄了,尤其是文人畫過分強調“畫者文之極”,導致對畫工畫、寫實的輕視。對繪畫詩意的強調、題跋、印章的使用本來豐富了繪畫的表現語言,但滿紙詩文、印章遍佈,繪畫反成了可有可無的陪襯,使得造型藝術喪失了自己應有的基本特點,最後“逸”到畫不像畫,同時創作題材又局限,自然而然衰落了。

繪畫四品“逸神妙能”

《渤海早報》:這次山水畫展所呈現的風格衍變從晚清民國的古韻一直到新中國成立乃至新時期山水畫風格,這之中囊括了眾多大師級人物的作品,比如張大千、傅抱石、黃賓虹、李可染等,能否分別談談他們這群大師在不斷傳承的中國畫領域有什麼各自的獨到之處?

吳洪亮:這話題有些大,我先從李可染老師談起,他相對年輕(笑),李可染老師的山水畫逐漸走進寫生的狀態,他解決了空間與筆墨的架構問題,而且他的畫是與時俱進的,比如他的作品《萬山紅遍》,在那麼多描寫祖國壯麗河山的作品中,這幅《萬山紅遍》確是獨樹一幟,有些傲視的味道,他獨到的地方是創新與解決了山水畫東西繪畫某些思維的衝突,並對應與融合了這些衝突,比如他如何在這幅畫中把紅色融入到中國山水中,很多同輩其他的畫家也在嘗試這方面的融合,但多數只是用國畫創作中的投視方法取巧運用在創作中,本質上並沒有解決傳統山水畫與重墨色彩的融合問題。

而傅抱石、黃賓虹、張大千則是相對傳統的典型中國畫大師,他們的藝術修養與骨子裏的創作狀態還是走傳統文人的路線,在傳統筆墨上創造出自己的獨立語言,這裡面又以傅抱石最為典型。黃賓虹老師的獨到之處是一定程度上擺脫了筆墨的束縛,解決了畫本身的許多語言問題,比如造型與筆墨的關係,不再被傳統的繪畫思路所束縛,比如他畫晚上黑黝黝的山,能在黑的深層次中尋找亮的質感畫面語言。

我們老説畫有四品,“逸神妙能”,逸品為高,神品次之,妙品再次之,能品為末。我個人觀點張大千老師的作品多數仍然按照傳統繪畫思維與繪畫方式創作作品,多數在神品範疇遊走,而黃賓虹老師有些畫作確到了逸品的高度。 |