|

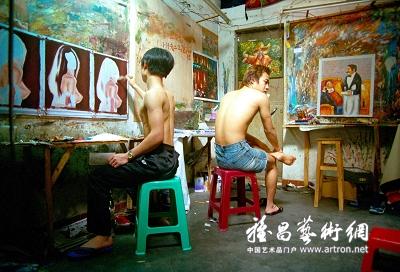

大芬村的“流水線”

大芬村的“流水線”

依靠資源優化配置建立的畫家村不一定能留住人,因為有了利益驅動必然就有了選擇性,哪更優惠畫家就可以搬向哪。這不是宋莊那種自發的産生的群落,沒有經歷過磨難。

上世紀90年代初,“鐵飯碗”被打破,一批從美院畢業的學生帶著闖蕩的心態來到了圓明園,與一些無名的藝術家聚集在一起,艱難、驕傲、放蕩,時不時地還要被驅逐和衝散,過著遊擊隊一樣的生活。

1993年,這群“盲流”搬進了北京的一個村落——宋莊。1995年,這個偏僻的農村因“當代藝術”的叫賣而身名遠揚。2005年,大大小小的“畫家村”規模漸大:北有北京昌平的上苑、通州的宋莊;南有布吉大芬村;東有上海蘇州河倉庫、福建廈門的烏石浦;西有四川都江堰的聚源、雲南昆明的創庫。如今,“畫家村”已經成為畫家聚集地、當代藝術的名片,甚至旅遊項目之一。

圓明園的“盲流”遷移宋莊

1993年,在北京圓明園福緣門村一帶聚集了一些“不安分子”,他們租賃著廉價的房子,行為怪誕,被視為“異類”,這些剛剛從美術學院畢業的學生和不出名的畫家們,與當時的“北漂”族一樣遊蕩在北京,抱著闖蕩的念頭和藝術家的夢想。其中不乏現在已經成為“大牌”的方力鈞和岳敏君等人,那是“畫家村”的雛形期,雖然只有幾十個人。“不過那時候人們對藝術還不理解,圓明園附近形成的畫家村很快就遭到了取締,1995年秋天,聚居在那裏的藝術家被徹底地清理。大家都被衝散了,散落在北京的各個地方,偶爾能聚一聚。後來有人去了宋莊,那裏人少、房子便宜,經人介紹後,不少原先在圓明園呆過的畫家陸續搬了進去。”藝術評論家楊衛是那裏的“老村民”了,他寫的《歷史的後花園——圓明園畫家村逸事》、《中國當代藝術生態》、《宋莊藝術家》對中國的自由藝術村落(包括圓明園、宋莊、重慶501藝術區、坦克庫藝術區等畫家村)和宋莊的藝術家進行了系統地梳理。

那是一群抑鬱、徬徨、貧窮的落寞“盲流”,當時有些人因為行為怪異常被村民視為“異類”,被稱為“亂七八糟、無法接受”的一群人,好在宋莊偏僻荒大,那些奇怪的人散落在村落各處並不顯眼。“剛進去那會兒都是空房子,我花了一萬元買了200平方米的院子,但農民的房子是不能買賣的,所以只有‘使用權’。”楊衛作為最早入住的一批人,已經把那裏當成了自己的家園。“盲流”們呼朋喚友來此處安營紮寨,到了1995年,差不多就有500人了。一直到1998年前後,宋莊已經形成規模,成堆的藝術家交雜在村落,“宋莊”成了謀生地、工作室,也是一個家。“2000年之後,知道宋莊的人越來越多,有很多畢業後不想工作的美院學生會來這裡安家落戶。但用不著像當初圓明園那會兒‘躲難’一樣了,因為很多政策都放寬了。”楊衛説。

在上世紀90年代中期,文化、藝術市場逐漸開放,國家的宏觀政策是扶持經濟,對於文化藝術和創意人才也提供了相對寬鬆的政策環境。這些條件使“宋莊”的畫家們有了穩定的環境,他們不必要擔心“暫住證”,也不必擔心被警察們驅趕,而像方力鈞、楊少斌、岳敏君、王音、劉煒等一批藝術家的“走紅”,使中國當代藝術有了生存的資金動力,有一些人來到宋莊,希望能尋到寶藏。

聞風四起的類型“畫家村”

2005年是有趣的一年,遍佈全國的“畫家村”聞風四起,規模漸大且形成各自的風格,除了“宋莊”之外,出現了昌平的上苑、望京小區的花家地、深圳大芬油畫村、上海蘇州河倉庫、廈門的烏石浦、重慶黃桷坪坦克倉庫、四川都江堰的聚源、雲南昆明的創庫等。

政府對“畫家村”的支援態度一旦明朗化之後,資源配置就有了實施的空間。畫家們的生存問題得到解決,“畫家村”的文化效應讓商人嗅到了“肉香”。“任何文化的發展都和經濟緊密相連,當‘畫家村’可以成為一種‘産業化’的事物時,亦是如此。”楊衛説。

現在居住在上海“大東方”的畫家宋榮樺是今年5月入住的,年屆六十的他興奮地説:“雖然只有幾個月,除了西藏和青海,全中國每個省、市的畫家這裡都有,甚至還有義大利人和美國人。”像他這樣並非出身名校的畫家有很多。樓盤開發商為了使樓盤帶上點兒文化的氣息,提高每平方米的價格,打出了凡藝術家皆可免費居住兩年的優惠條件。但兩年之後,一旦有房賣出,自然有人將被勸撤。

眼看“金融風暴”來勢兇猛,地價看漲的“畫家村”不再是年輕藝術家們的“避風港”,哪怕是像“宋莊”這樣的“老村”也不例外,楊衛感慨道:“北京的冬天很冷,這對剛來這裡的年輕藝術家來説是個難熬的‘冬天’,也許他們會選擇回家‘過冬’。但對那些從上世紀90年代就開始安營紮寨的人來説,這裡是他們的‘家’,除了這裡,他們無處可去。”

藝術家需要“生態環境”

現在居住在“大東方”的鐘世家剛剛從北京的“宋莊”搬過來,“宋莊很大,十來年的積累已經有3000多個畫家住在那兒,但因為是個農村環境,實際上還是很分散的”。現年60多歲的他畢業于浙江美院的進修班,“30多年前根本沒有人買畫、賣畫,更不會有什麼畫家村,有很多學美術的人都是在一些機關的宣傳處工作,搞一些文化宣傳。”

對於這些游離于學院和主流的藝術家,中國美院院長許江的看法是:“只要存在就有它的合理性。”從法國的巴比松畫派開始,畫家的群體出現一直對藝術有著良好的影響力。“作為藝術家們的一種生活方式,特別是年輕藝術家,有這樣的環境對他們來説是好的,美國也有著名的‘東村’,畫家村的起落是件正常的事情,好的藝術家聚集在一起自然就會形成群落,藝術家走了,畫家村也就失去了本來的意義。”許江説。

畫家村更像一個培養藝術的“生態環境”,按經濟學的説法是“生産基地”,畫廊是“銷售通道”,但每個畫家村都不一樣。楊衛覺得宋莊是有歷史淵源的一個地方,因為大家有共同的精神家園,有相似的經歷,那是一種作為開拓者的情懷,誰都不會輕易離開這裡,對最初進來的人來説,“家”是無法拋棄的。

當“宋莊”這個樣本的産生引發了經濟驅動之後,也出現了一些被“打造”的畫家村,“但那不是一種生態區,而是一種謀生的方式,有很多人在那裏賣畫為生,比如大芬村。”實際上,每個地區的“畫家村”都有他們的風格特點,而這些特點和地域、人群、經濟狀態都有關係,四川成都的畫家村很大程度上依託了學院系統,有不少美院的老師就住在畫家村裏。

對於那些“變相”的畫家村,楊衛覺得有利有弊,對文化藝術的傳播是件好事情,但如果變成一個“項目”來操作的話,就顯得急功近利。“這樣的畫家村不一定能留住人,因為有了利益驅動必然就有了選擇性。這不是‘宋莊’那種自發的産生的群落,沒有經歷過磨難,它依靠的是‘資源優化配置’的經濟模式。” |