|

十九世紀末二十世紀初巴黎咖啡館裏的藝術家聚會

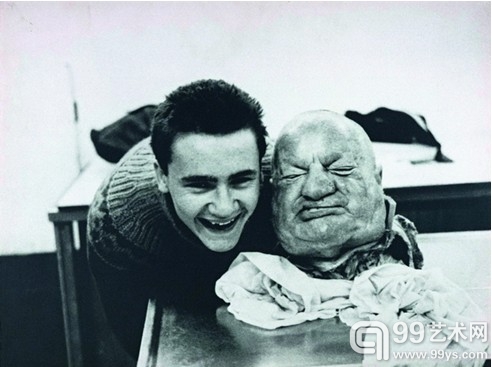

YBA成員達明·赫斯特年輕時留影

伍迪·艾倫2011年的電影《午夜巴黎》中講述了一個美國“文藝青年”的穿越故事。影片的主人公穿越到了19世紀的巴黎,從而見識了畢加索、馬蒂斯、達利、海明威、菲茨傑拉德等人在咖啡館、酒吧中聚會,討論藝術的輝煌場景。

電影當然不是本文的主角,這裡要説的是:無論19世紀末還是20世紀初,作為當時世界藝術首都的巴黎,寄居在那裏的文學與藝術界的大腕兒們,無一不是在咖啡館、酒館、餐廳等地聚會,交流藝術與創作。城市化與中産階級的形成,也推動了這種共同討論與創作方式的實現。

如果從1890年再往前回溯,便是巴黎印象派的時代。當時的法國藝術界,流行由皇室官方支援的“藝術沙龍展”,在19世紀後半期,古典與唯美的浪漫主義風格仍然盤踞著官方的審美品位,而決心從古典神話轉入室外寫生的印象派藝術家們,還只能屈居於非主流的行列。因而在1863年的沙龍展上,印象派藝術家們的4000多幅作品盡數落選,他們只得隨後舉辦了一次自己的落選沙龍展,卻也因此聲名鵲起。

今天,印象派早已被載入藝術史冊,作為“外光、寫生、筆觸”等藝術手法的代名詞,但實際上,早期的印象派藝術家們,其創作手法與理念是多種多樣、各具特色的,並沒有統一到某一種創作風格與藝術流派之下。藝術家們也並不拘于自己的小團體,而是常常與其他派別的同行保持聯繫,如德加與高更、勞特雷克,畢沙羅與塞尚等,這也正如《午夜巴黎》的主角在穿越後所目睹的巴黎文藝界景象一樣。也就是説,種種名目的藝術流派,大多是後人在梳理藝術史時劃分的,而當時現實的藝術世界,卻並沒有我們想像的那般涇渭分明,也正是從這個意義上,19世紀末到20世紀初的巴黎,藝術家們在咖啡館、酒館聚會,共同進行多樣性創作的形式,成了我們今天所言的“藝術小組”。

“藝術小組”對我們來説,似乎是一個頗為“當代”的詞,但實際上,在以聚會、沙龍的形式共同進行創作的巴黎老一輩藝術家中,“小組”的模式便已初見雛形。“藝術小組”不同於“藝術流派”,因其雖是共同討論與創作,甚至共同完成作品的團體,但小組中的每一位成員卻始終保持著相對的獨立與個性。藝術小組的這一特點,同時也是它區別於“藝術流派”的原因,因此,新古典主義、浪漫主義乃至文藝復興時期的師徒關係與作坊創作的模式,並不能與今天的“藝術小組”概念相符,而20世紀初鬆散的“巴黎畫派”(成員有莫迪裏阿尼、夏加爾、蘇丁納等),也比後來德國表現主義的“橋社”、“青騎士社”等更像一個“小組”。

“藝術小組”的成員之所以強調個體的獨立與個性的自由,很大程度上與他們的藝術理念及社會地位有關。印象派在興起之初,尚無力撼動官方與學院藝術的統治,只得在自己的小圈子裏聚會、舉辦展覽,而在《午夜巴黎》中樂意聽取斯泰因意見的畢加索、馬蒂斯等人,當時的名聲也絕不能與今天同日而語。換句話説,由於社會地位的不穩固,與藝術追求的非主流,這些藝術家不得不以結成小組的形式,保證藝術創作的可持續與展覽作品的影響力。

同時,在建立小組之後,藝術家們仍希望維持這一不與主流、體制妥協,即叛逆的“前衛”立場,而繼續在小組內部保持著和而不同的自由與獨立。藝術家們因其自身的“前衛”立場,而結成小組,而又以“前衛”,為自己的小組立名。

可以這樣説,追求前衛與反叛是藝術小組這一現象的成因,而藝術小組的實踐與行為,也推動了前衛藝術的發展與藝術史的更新。

以前衛的立場反叛體制是西方藝術史中眾多小組的共性:印象派因不受主流藝術圈的青睞,而以小組的形式聚會、舉辦展覽,這種前衛與反叛的傳統,在對印象派影響巨大的法國巴比松畫派與現實主義的先驅庫爾貝那裏便已存在,而這一傳統也終於在結成小組的藝術家的共同努力下,逐漸形成氣候,進入主流藝術史的視野。

“前衛(avant-grade)”這一概念的內涵與緣起極為複雜,但在美術領域中,則主要來自於推動了美國“抽象表現主義”等藝術運動的形式主義批評家格林伯格。格林伯格的最初思想,便源自對“前衛”一詞的探討。他在《前衛與庸俗》等文章中,將19世紀晚期“浪漫主義”等學院派藝術風格,稱為一種行將沒落的“亞歷山大主義”,而把肇始自馬奈,及至20世紀初的立體主義、未來主義、至上主義,一直到當時在美國正如火如荼的抽象表現主義等抽象藝術流派,稱作“前衛藝術”。在格林伯格看來,“前衛藝術”,也就是他後來所概括的“現代主義繪畫”,首先應該是一種激進的、反叛的藝術,決不與學院、官方乃至商業體制同流合污,並以此與迂腐老邁的學院藝術分庭抗禮;更重要的是,“前衛”應該是專屬於極少數社會階層的,即一種孤芳自賞、傲然獨立的“精英主義”,這就意味著,“前衛藝術家”必須始終保有自己創作的獨立與自由的個性,而不必去考慮體制與大眾是否接受。在這裡,格林伯格主要反對的是當時蘇聯盛行的“現實主義”,以及正在美國萌芽的大眾文化與波普藝術。而格林伯格所規定的“現代主義藝術”,便只能是以抽象表現主義,以及隨後産生的極少主義為代表的抽象藝術。

藝術創作的“前衛性”,保證了藝術家的個人追求與藝術價值,卻也致使前衛藝術家必然難以融入社會,走出象牙塔為大眾所接受。社會地位的邊緣化,與市場行情的不樂觀,促使前衛藝術家們自然地選擇了建立“藝術小組”的手段,同時也使得“前衛”一詞,始終與“藝術小組”如影隨形,正如觀念藝術之於“達達主義”與“激浪派”等。

一戰之後,聚集于伏爾泰酒館的“達達主義者”們,其情況與印象派類似,但“達達”小組的前衛性,在藝術的創作手法上體現得更為徹底,他們從具體的實踐上,對既有的、業已形成權威體制的藝術手法進行反叛。達達主義的領軍人物杜尚,曾將庫爾貝而至畢加索的油畫稱作“愉悅視網膜”的藝術,而他所要做的則是“對視網膜的震撼”,他所採用的挪用現成品與拼貼等手法,讓作品直接呈現藝術家本人的觀念與思想,而非油畫顏料的形式安排;承接這一傳統的,則是在形式主義統治下的抽象表現主義與極少主義行將末路時,誕生的又一前衛藝術小組“激浪派”。標榜“前衛”、嘲諷“亞歷山大主義”的格林伯格,其理論在20世紀後期,隨著藝術潮流的涌動,淪落為另一種“亞歷山大主義”;而帶有激進政治立場的“激浪派”藝術家們,如約翰·凱奇、約翰·列儂、小野洋子,用行為、用裝置、用自己的身體,拒絕了形式語言對藝術創作的束縛,而將觀念的價值淩駕於形式之上,奠定了觀念藝術在當代藝術中的主流地位。

時代離我們稍近,同樣大名鼎鼎的藝術小組,則是來自英國的YBA(Young British

Artists,英國青年藝術家小組),其成員包括:達明·赫斯特、翠西·艾敏、馬克·奎恩等等。

與其他藝術小組一樣,YBA自産生之初便渾身透著前衛與叛逆。眾所週知,英國是朋克搖滾的發源地,20世紀70年代的英國,經濟蕭條,失業率攀升,青年大學生們尚未畢業,便已不得不面對就業的壓力、政策的壓迫與社會的黑暗,因而他們在絕望、失落與百無聊賴的氣氛籠罩下,選擇了放棄對社會與政府的支援,而以反叛體制的勇氣、自由創作的搖滾樂,建立起屬於自己的青年亞文化,朋克所崇尚的雞冠頭、耳釘、皮夾克等裝束,滿嘴粗口、肆意破壞、吸毒的個人形象與無政府主義的立場,也與英國傳統的中規中矩的紳士階級形成鮮明對比。

值得注意的是,出現于20世紀最後10年的YBA,其産生背景與70年代的朋克等青年文化極為相似,一樣的經濟滑坡,一樣的悲觀空氣,但不一樣的是,曾經風光一時的青年朋克們,早已混入體制之內,成為了某個藝術學院的教授,或是某個畫廊、美術館的負責人。在老朋克、老前衛的提攜與支援下,YBA也得以顯示出了巨大的影響力與迅猛的傳播速度。

如果説印象派的壯大始於落選沙龍展,那麼YBA的成名,則得益於“感性展”。該展覽先後於1997年在倫敦皇家美術學院、1999年在紐約布魯克林美術館展出,每次都引起巨大的轟動與爭議。

達明·赫斯特的名作《在活人心目中物理死亡是不可能存在的》,即浸泡在福馬林液中的大鯊魚,便在此展中展出。藝術家將一條足有14英尺長的巨鯊,直接呈現在參觀展覽的觀眾面前,其筆直的身形、淩厲的魚鰭、圓睜的怒目與血盆大口,給予現場觀眾極大的視覺震撼與心理衝擊。試想,一如19世紀末沉醉在浪漫主義甜美夢鄉中的巴黎貴族,在這世紀末的當口,早已被在大眾文化與消費社會的助力之下登堂入室、輕鬆愉悅的波普藝術寵壞了眼睛的觀眾,在美術館的肅穆空間中陡然遭遇一條真實的鯊魚,會如何感想?

達明

赫斯特的鯊魚,觸碰到人類心底的原始慾望與求生本能,而同時參展的馬克·奎恩則在表現真實上走得更遠。作為一名雕塑藝術家,奎恩用往雕塑模具中直接澆灌自己鮮血的方式,製成作品《自雕像》。如果説與繪畫的平面性截然不同的雕塑藝術領域,文藝復興以來的藝術家不懈地探索了其在三維透視、空間真實方面的優勢,立體主義、未來主義等20世紀的雕塑家則嘗試以不同的塊面、立體的結構,展示雕塑所能表現的空間與時間相結合的更高層次的真實,那麼此時的馬克·奎恩仿佛戲謔道,不必再費力去探討這些了,難道會有什麼比注入了我自己鮮血的雕像,更像我自己、更真實的東西嗎?

然而,真正引起爭議,甚至幾度迫使展覽無法持續的作品,是來自藝術家克裏斯·奧弗利的《聖母瑪利亞》。藝術家似乎有意與他人開著玩笑,甚至直接挑釁觀眾的神經。奧弗利的聖母像,具備與拉斐爾的聖母一樣的圖示安排:居於畫面中心的聖母形象,以及圍繞聖母周圍、從天而降的小天使,但不同的是,奧弗利大膽地將聖母畫成了黑人女性的形象,塌鼻厚唇的面貌同時惹怒了虔誠的基督教徒與極端的種族主義者,而更令人難以接受的是,遍佈于整個畫面的天使,竟是以裁剪自成人色情雜誌的女性臀部拼貼而成。

宗教是一種體制,一如(雕塑)藝術的創作手法與人類的理性思維,三者同屬於現代主義的邏各斯中心主義之下,能指的霸權與理性的牢籠,它們是人為的設定,是對隱藏于其下的更深層真實的掩飾。達米

赫斯特的鯊魚、馬克·奎恩的頭像以及奧弗利的聖母,便企圖以顛覆傳統的美與形式,用野性的本能、淋漓的鮮血與色情的慾望,將這種深層的真實從重重障礙與煙霧中揭露、呈現出來,這便是YBA的前衛性。

YBA的前衛性除了體現在創作手法上,其更為深刻的意義,則蘊含在那個特定的時代。格林伯格的“現代主義藝術”遭到波普藝術與大眾文化的瓦解,被生生拉入“後現代主義”時代。“後現代主義藝術”作為對“現代主義藝術”的撥亂反正,以挪用、拼貼的波普藝術,行為、裝置、影像等觀念藝術,破除了藝術的精英主義與社會大眾間人為的割裂,同時擺脫了格林伯格藝術理論中形式對於藝術創作的統治。

然而,格林伯格的“現代主義藝術”並非“現代主義”的全部,後現代主義藝術在打倒格林伯格的同時,將其推崇的“前衛性”也一併摒棄,表現在藝術創作上,便是以無盡的挪用現成品、倣用既有圖像的手法,對於藝術家個人理念與立場的規避和消解。殊不知,作為西方思想史自柏拉圖、啟蒙運動而至現代主義的哲學理論,對於個體的獨立、個性的高揚,正是“前衛性”的根本所在與“現代性”的內在需求,而絕非“現代主義藝術”走向抽象的簡單概念所能涵蓋。作為英國青年藝術家小組的YBA既找回了被後現代主義藝術遺棄的崇尚個體與反叛體制的“前衛性”,同時也不再留戀“現代主義藝術”宏大敘事與線性歷史的迷宮,因而其創作的作品,也便沒有掉入一味追求震驚、醜陋的窠臼。

諷刺的是,當我們今天提起達明·赫斯特,會説他是成功的藝術商人、最會賺錢的藝術家,卻只字不提他成名時的大膽前衛;而在剛剛開幕的倫敦奧運會上,曾把自己臥室中灑滿內衣與避孕套的床搬入美術館的壞女孩翠西

艾敏,如今竟也做起了代表國家機器的奧運會火炬手。YBA在興起之初,決心以令人驚異的藝術手法,揭露隱藏于社會與體制之下的真實,如今卻也被深深包裹入或商業或官方的體制之內;正如曾經一度反學院的印象派,其創作手法現今早已成為美術課堂的必修課,青年朋克們也遲早需要擺脫迷幻的生活,面對掙錢養家的殘酷現實。

“前衛”的概念生成與內在意義,需要被放入具體的歷史情景加以考察。我們不能説新近的YBA便一定比他們的前輩“激浪派”、“達達主義者”們更前衛,恰恰相反,YBA正是在激浪與達達的遺産與供養下得以生長,雖然後者早已是明日黃花。今天的當代藝術,不再拘泥于美、形式等問題,同樣來自YBA的貢獻。“前衛”生於對社會體制的反叛,卻終需接受成為體制的結局,這是前衛與體制間永恒的矛盾,是前衛終生輪迴的宿命,更是新一輪前衛藝術萌動的契機。前衛的意義來自其所産生的每一個時代,而其自身的屬性,也不斷催生著代表前衛藝術新方向的“藝術小組”再次涌現。

|