|

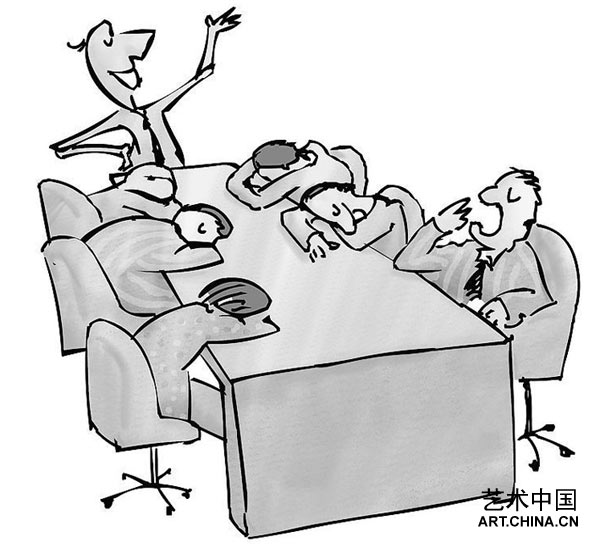

開會(漫畫) 圖片來源:昵圖網

開會(漫畫) 圖片來源:昵圖網

嘗聞幾位立足於書、畫兩界的友人多次抱怨,他們的“業內”常開一些互相吹捧的研討會,覺得很沒意思,但去也不是,不去也不是,總是進退兩難。倘若去吧,純粹浪費時間,了無趣味;不去吧,邀請者就覺得你不給面子,就會得罪人。況且,如果人家手中有權,敬酒不吃定有罰酒伺候。他們這些友人還常問我:文史學界的研討會如何?國外藝術界的研討會該不會這麼開吧?

國外藝術界的研討會我沒參加過,國外學術界的研討會肯定不是這麼開的。也許我還可以根據一些旁證資料作出估計,他們的藝術研討會恐怕也不會像我們這邊一樣,“花一些不明不白的錢,請一些不三不四的人,説一些不痛不癢的話”。他們雖然不説我們中國人近乎家喻戶曉的那個成語“實事求是”,但他們“求是”起來卻比吾等當真得多。

在歐美國家主辦的學術研討會上,人家不會理睬你那些虛假的客套,因為即使表揚別人,也得表揚到點子上,説內行話,儘量展示你的學術鑒賞力。人家把你請來,就不是等你來浪費表情説廢話的。你還要發表討論式或批判式的意見,多多少少要給與會者一點相應的啟示。而且你的發言既要有論點,更要有論據,無論表揚別人,還是批判別人,都是如此。還有,批判別人不等於否定別人,更不等於趁機發泄什麼私憤亂起鬨。

在西方國家,當每位論文報告人宣讀論文或概述要點之後,主辦者一般都會安排一個對該論文的研究領域比較有發言權的學者做論文評論員,對報告人的發言或論文做出正、反兩方面的點評,甚至單刀直入,發表不同意見,然後自由討論。在自由討論的環節,既可對報告人繼續批判,亦可互相補充,互相回應,甚至爭論紛紛,也常有爭得面紅耳赤的場面,但一般都是對事不對人,並不那麼影響人際交往。無論年資高低,在求真求實的學術標準面前人人平等。而且在發言的時間上,無論是報告人,還是評論員,每人發言的時間都有明確的限制,也講平等。時間快到時,就會有會場秘書按鈴提示;時間一到,主持人就會終止你的發言。參加這樣貨真價實的研討會,既不浪費時間,而且人人都能受到教益,與會者樂此不疲。

自從20世紀80年代以來,隨著大陸學者派出去和西方學者請進來的人次逐漸增多,西方學術界的會風對我國大陸學術界的影響逐漸增大。加上得開放之先的港臺學者常來大陸參加研討,他們的風格早就與國際會風接軌了,不僅喜歡發言,而且經常直奔主題,實話實説,一般對大陸學者都不太客氣。記得在90年代初,我在廣東參加一個國際研討會,一位來自台北的年輕學者就對一位年長的廣州學者的報告與選題價值提出尖銳的批評,言辭激烈,語氣也重,全場頓時鴉雀無聲。當時,兩岸的學術交流還不多,弄得雙方都感到有些緊張,最後由那位台北學者的師長出面圓場,才把氣氛緩和下來。相比之下,大陸的學者雖然口頭上強調“實事求是”,而且也在逐漸模倣評論員制度和限時制度,但此類模倣在大陸規格的研討會上並不普遍,比較常見的現象就是喜歡客套,習慣於啰嗦。況且,某些研討會的主辦目的原本就不是為探討學術或藝術而來,而是為宣傳、為鋪墊關係、為評獎等名利而來。“以文會友”的本意固然包含互相切磋,一同進步,現在卻成了名副其實的“會友嘉年華”。文人相輕與文人相捧原本就只有一步之遙,都是由黨同伐異的朋黨舊習派生出來的一對孿生兄弟。試看今日之域中,竟是名利之天下。當文人的自律在市場化與金錢主義、享樂主義的喧囂中擠壓殆盡時,學術醜聞與藝術醜聞的頻頻出場就不在話下了。即便是潘天壽、豐子愷再世,恐怕也難免眼睜睜地面對劣幣驅良幣之路數,悲嘆今與古之迥異。

固然,國人一般都能牢記“多栽花,少栽刺”的古訓,並把泛道德主義的“積德”意識聯繫起來,還有植根于中華文化的面子觀念充塞腦際,也知道“捧場”的本義就是挖空心思説好話,但是,專門化的藝人與專業化的學者畢竟都有責任充當善意的批評者,而不是充當以假話搞敷衍的和事者與誤導者。雖然古希臘人曾經堅信“語言是醫治惡劣心情的良藥”,他們也喜歡聽好話和説好話,但他們並非總是生活在“惡劣心情”裏,而且這樣的好話恐怕多與學術批評無關。還是阿拉伯人説的好:“出自肺腑之言,才能觸動別人的心弦。”古希臘人的後裔也説過“珍貴的珠寶可以估量,朋友的忠告無法估價”。類似的生活經驗與智慧還可以舉出很多,不知可以提醒某些花錢辦畫展還花錢換讚美的藝術工作者或“藝術家”否?

無論是藝術創作,還是學術研究,置身於莊嚴肅穆的藝術殿堂或學術殿堂,某些過於人情式的評論與其説可以皆大歡喜,還不如説費力不討好,因為那些不得要領的好評不啻看輕被評者與在場同行,而稍有藝術品位或學術境界的同行幾乎都是寧信其無,不信其有。對被評者貨真價實的熱情和友善,莫過於以直言不諱的批評相幫助,除非你實在無話可説。殊不知,即便是在大千世界的俗圈裏,也往往只有諍友才是真友。更何況,藝術評論較之藝術作品更能反映評論人的功力與品質,更容易推動新一輪的藝術創新,實在馬虎不得。在前蘇聯還流傳過這樣一句諺語:“供給人們的甜食已經夠多了,他們的胃因此得了病,這就需要苦口的良藥和逆耳的忠言。”對那些近乎庸俗化的會議評論,理應以學術規範或藝術規範的名義予以排拒。否則,倘若海外同行將它譏為“中國大陸式”或“具有中國特色”的評論,我們怎麼回應呢?

屁股決定嘴巴,學風制約會風。研討會開得如何,往往受制于主辦單位與主辦人的動機或目的;會風之優劣,則源於藝風與學風之高低,還有各級學會、研究會的“會風”,美協、書協的“協風”如何,它們平時在追求什麼,排斥什麼,恐怕都值得深究。

蒙恬説過:“功名欲是人類一種不合情理的慾望;甚至連哲學家們自己似乎也極不願意摒棄追求功名這個弱點。”我想補充蒙恬的是,如果功名的獲取是以虛假的自吹或互吹為前提,那麼,承載功名的藝術或學術最終就不過是一堆文化垃圾,當作者的自然生命還在虛假的名利中延續時,他(她)的藝術生命或學術生命要麼早已死亡,要麼根本就沒有存在過。

|