|

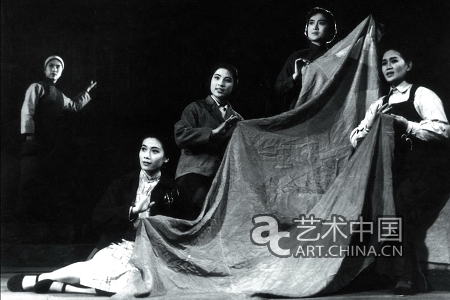

《江姐》(上圖)等中國原創歌劇曾在上世紀60年代風靡一時,而現在的中國歌劇不是大片抒情就是“洋腔洋調”。

中國原創歌劇上海研討會直指中國歌劇弊病

“許多劇目從頭唱到尾一味撂高音,大片抒情連著大片抒情。絕大多數歌劇作曲家筆下的旋律,要麼是小和尚唸佛經式的順口溜和大路貨,要麼就是外國人説中文式的洋涇幫和怪腔調,既無旋律美感,亦無人物個性,更無生命激情。‘既難唱,又難聽’,符合這‘六字真經’的新時期劇目又何止十部百部?”前天在滬的全國歌劇院院長及歌劇主創力量的“中國原創歌劇上海研討會”上,一些專家在抨擊了中國歌劇存在的問題後認為,如果歌劇家自己依然沉浸在象牙塔裏孤芳自賞,置歌劇觀眾于度外,視旋律寫作為末流,津津樂道于觀念和技術,那麼,無需多日,中國歌劇主潮必將因政府不疼、觀眾不愛而死亡。

現狀:

作曲家不為觀眾寫戲

與會專家認為,花費數百萬上千萬鉅資創排的新劇目在演出兩三場、五六場後就“不見天日”的情形非常普遍,原因不外乎主創人員“心思不在觀眾,而在自己”,以及挑選寫作劇本的“文化水準”不夠。更有與會者質疑,歌劇作為舶來品,其文化身份到底是什麼?

作曲家張卓婭回憶説,在她的童年時期,也就是上世紀60年代,民族歌劇曾風靡一時,民族歌劇的主題歌和經典唱段成了當時最流行的音樂,“在路上,有的清潔工人會一邊工作一邊哼唱《洪湖赤衛隊》中的咏嘆調《沒有眼淚沒有悲傷》。”然而近30年來,中國還哪有這樣能夠傳唱的親切段子。

來自南京藝術學院的居其宏教授研究歌劇多年,他説,從劇目生産數量上看,最近30年來在全國各地上演的嚴肅歌劇、民族歌劇、小劇場歌劇劇目總量不但大於音樂劇,更遠遠超過先鋒歌劇。但除了“極少數”優秀劇目之外,其整體並未真正産生雅俗共賞的審美效果。就算上演場次最高的劇目,如果剔除其中大部分贈票和空座,真正自掏腰包買票看戲的鐵桿歌劇觀眾其實不足萬人。但是,劇目的成本花費往往是上百上千萬鉅資。

分析其原因,居其宏認為有一個主因不能不提,一些從事嚴肅歌劇創作的作曲家,不是為歌劇觀眾寫戲,而是“為自己寫戲,為評獎寫戲,為賺錢寫戲”。“歌劇觀眾在他們的創作動因中毫無地位。於是就發生了這種怪現象:中國人寫給中國人看的歌劇,遠不如威爾第等外國人的歌劇那樣更能吸引和打動中國的歌劇觀眾。”他同時補充,將中國歌劇全盤否定也是不對的,三四十年前,《白毛女》、《小二黑結婚》、《草原之歌》、《洪湖赤衛隊》和《江姐》這些老前輩們創作的歌劇流傳甚廣,成為“飛入尋常百姓家”的貼心旋律。只可惜這些雅俗共賞之作沒能在創作上得到傳承。“此後的許多劇目都以聲樂為主,從頭唱到尾一味撂高音,大片抒情連著大片抒情。絕大多數歌劇作曲家筆下的旋律,要麼是小和尚唸佛經式的順口溜和大路貨,要麼就是外國人説中文式的洋涇幫和怪腔調,既無旋律美感,亦無人物個性,更無生命激情。‘既難唱,又難聽’,符合這‘六字真經’的新時期劇目又何止十部百部?”

分析:沒市場與觀眾無關

歌劇作為“舶來品”,除了在繼承傳統上有問題,中國歌劇界缺乏歐洲歌劇的“作曲家中心制”也是癥結之一,居其宏繼而指出,“他們往往忽略了這樣一個事實:處於這個中心地位的作曲家同時也是一個傑出的戲劇家——威爾第如此,他的前輩莫扎特、羅西尼也是如此,他的同輩瓦格納、比才,他的後輩普契尼同樣如此。反觀我國的歌劇作曲家,他們的戲劇趣味、戲劇修養、戲劇判斷力到底如何?權威答案就在他們對歌劇劇本的選擇中。而某些拙劣劇本最終被譜上音樂、搬上了舞臺,除了劇作家難辭其咎之外,為之譜曲的作曲家們難道就不應該反躬自問,並從中得出教訓嗎?”

福建泉州歌劇團原團長楊雙智認為:“不管是現實題材還是歷史題材,中國觀眾跟歐洲觀眾的欣賞習慣不一樣,所以中國歌劇的劇本首先要走在前。如果沒有‘戲’,音樂再好也沒用。首先要有戲。” 南京藝術研究院滿新穎博士質疑,歌劇作為舶來品,其文化身份是什麼?“中國歌劇之所以能生存下來,就是因為那些現實主義歌劇。然而從2006年至今,中國有什麼批判現實主義作品?”

與會專家認為,不要把歌劇沒市場的成因一味丟給“觀眾水準不高,有素質的人畢竟只有一小撥”這樣的感嘆,其實中國人愛看戲,鑒賞力很高。至於創作嚴肅歌劇、民族歌劇、小劇場歌劇的作曲家,必須將自己與前衛作曲家寫探索戲區分開,必須為觀眾寫戲。“原創歌劇的鉅額投資主要來自政府的財政撥款,而財政撥款的來源是納稅人的腰包。作品好不好,不是作曲家或某些所謂的評委能説了算的,而應該由觀眾決定。

無視觀眾的歌劇,必被觀眾所無視;舉凡拋棄觀眾的歌劇,必被觀眾所拋棄。如果歌劇家自己依然沉浸在象牙塔裏孤芳自賞,置歌劇觀眾于度外,視旋律寫作為末流,津津樂道于觀念和技術,那麼,無需多日,中國歌劇主潮必將因政府不疼、觀眾不愛而死亡。

|