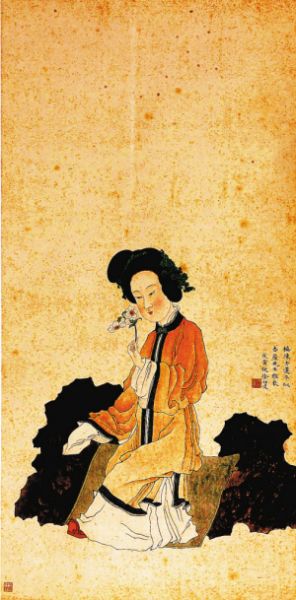

徐邦達先生的作品《臨陳老蓮仕女圖》。

慧眼辨出“徐半尺”美譽

“徐邦達101歲了,他身體還很好。天一好他就笑!”3月10日下午,在北京保利藝術博物館舉行的《百年光華徐邦達珍藏作品及藝術回顧展》的開幕式上,徐老的夫人滕芳女士無比開心地對來自全國各地的眾多書畫、文物及收藏拍賣界人士説。

著名演員、收藏愛好者王剛主持了開幕式。他説自己和徐老是鄰居,非常熱愛徐老,也經常向徐老討教並請他鑒定。他不無風趣地説,他接拍電視連續劇《五月槐花香》中的“藍掌櫃”時,聽説“藍掌櫃”外號“藍半尺”,趕緊對導演説,可不敢叫“半尺”,真正的“半尺”是徐邦達先生。“徐半尺”意思是説徐邦達先生獨具慧眼,鑒定書畫時,常于畫軸展開半尺之際,已辨出真偽,故海內外奉他“華夏辨畫第一人”。而後來劇中的“藍半尺”也改成了“藍半張”。

王剛還記得有一次抱一本圖冊去向徐先生請教,徐先生坐在沙發上,他翻一頁圖冊,徐老看一眼就説:“這個不對。”如果“這個差不多”,徐老就説:“最好拿原作來看”。有一次,王剛故意“犯壞”,把自己買的幾可亂真的倣作拿去給徐老看,剛展開了十公分,還不到半尺,徐老就連聲説:“不對不對”。王剛始信,“徐半尺”讚的就是徐老如此爐火純青的功夫。

“鑒定學派”的一代宗師

徐邦達先生是當今藝術史界唯一健在的歷經百年滄桑的學術泰斗,也是享譽海內外的中國古書畫鑒定大家,是中國藝術史界“鑒定學派”的一代宗師。徐老將傳統鑒定方法與現代考古學手段相結合,為書畫鑒定建立了可傳授的研究方法和學術思想。原故宮博物院院長楊新是徐老的學生,他從三十多歲開始給徐老做助手,耳濡目染幾十年,在他眼裏,“徐老是中國最後的文人。”而這個文人的傳統,如今已斷,連他們這一代人,也望塵莫及。

楊新記得,他以前和徐老出差,每到晚上,徐老常常詩興大發就作起詩來。在徐老心中,詩以言志,是中國文化最精煉的表現。中國傳統的文人到後來都是詩畫結合,而且這是在詩和畫都達到一定水準之後的有機結合。

楊新認為,徐老能成為一代宗師,和他一貫秉持“沒有成見,活到老學到老”的精神不無關係。他記得有一年去徐老家,那時徐老已九十五六歲了。他看見徐老正在仔仔細細地讀台北故宮博物院出的一套書,徐老邊看還邊寫簡短的評論。他告訴楊新:“以前年輕時是謙虛,現在是心虛呵。”在徐老眼裏,書畫鑒定未知數太多太多,很多問題都還解決不了。這句話令楊新終生難忘。楊新認為,現在的人稍稍有點成績就愛稱“老大”,而徐老從不認為自己是“老大”,一輩子都在勤勉地探索和求知,以力求更接近事物本質。

很多人感慨徐老那一代人身上的愛國主義情懷,而在楊新眼裏,徐老身上的愛國主義情懷來自天然。徐老的父親搞收藏,他自己也收藏。徐老到故宮工作以後,他全部的心力都放到了工作上,看到好東西就想讓它歸故宮所有。“我有時忍不住對徐老説,您別想著把什麼都歸了故宮,那樣大家都沒好東西收藏了。但徐老一生都沒改變。”

“我對徐邦達的愛銘心刻骨”

七十多歲的滕芳依然優雅熱情,透過她,我們仿佛能看到她身後那個一生癡愛中國書畫的老人快樂而豁達的身影。

開幕式上,滕芳説,舉辦這次展覽,是因為徐邦達對中國書畫的愛刻骨銘心,和“我對徐邦達的愛銘心刻骨!”她想讓世人了解徐邦達到底是個什麼樣的人。滕芳説,“這次的展覽是徐先生101年來最完整的一次。”她説,很多人都在猜測,徐先生家到底有多少寶貝?通過這次展覽就全看到了。

滕芳説,徐先生一生酷愛書畫,他們家如今能留下這些寶貝,都是為了給徐先生“治病。”徐先生身體不舒服時,她就把他喜歡的書畫挂在他眼前,他就高興地豎大拇指,心情一下就好了。滕芳説,只要有徐邦達喜歡的東西,她就是砸鍋賣鐵也要買給他。她記得有一年,為了買趙孟頫的作品,家裏傾盡所有,過年時她只好去朋友家借錢。這筆錢後來還是徐邦達賣字一點一點還上的。