楔形文字

世界文化遺産柏威夏寺成為柬埔寨與泰國的戰場,埃及國家博物館包括“鎮館之寶”法老雕像在內的18件天價文物不翼而飛,伊拉克戰爭以來已經流失了多達1.4萬件文物……像瘟疫一樣的戰亂,給那些歷史遺留下來的在文化發展史上具有極高價值的建築、碑刻、工具、武器、生活器皿和各種藝術品帶來一場浩劫。

文物的價值,在於從不同側面反映各個歷史時期人類的社會活動、社會關係、意識形態以及利用自然、改造自然和當時生態環境的狀況。但現在,戰亂正殘忍地抹去整個人類最初的記憶。

上萬件伊拉克文物不知去向

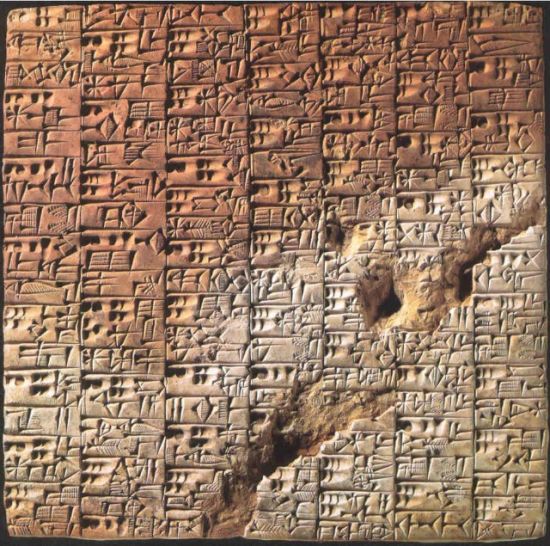

數百件伊拉克文物曆盡磨難之後終於回歸故土,其中包括亞述女王的金耳墜、擁有4000多年曆史的神聖雕像、楔形文字石碑等。然而,這些不過是劫後余生的少數幸運兒,大部分文物不是毀於戰火,便是不翼而飛,因其太過珍貴、太過出名,甚至在黑市上也難覓蹤影。

文物追索曙光初現

《博物館新聞週刊》曾形容“唯一能夠與戰後的伊拉克博物館相比的只有月球表面了”,美軍的炮彈在人類文明的搖籃上炸出了“深達16英尺的火山坑”,無數珍貴的“楔形文字書簡、古代卷軸、法老雕像”——這些有望揭開文明起源之謎的鑰匙成了文物販子斂財的工具,流離失所,不知去向。

在各國政府及私人收藏家的協助下,伊拉克當局的不懈追討終於初見成效:542件文物最近得以回歸故土。其中包括一對亞述女王生前佩戴的金耳墜,該耳墜22年前出土于二十世紀最偉大的考古發現之一——尼姆魯德皇陵,迄今為止僅公開展出過兩次,去年十二月曾出現在紐約佳士得拍賣行,後因伊拉克政府下達最後通牒方才逃過一劫。另一件國寶級文物則是亞述國王Entemena的玄武岩無頭像,Entemena在西元前2400年前後執掌大權,該雕像被認為是侵略者從首府拉喀什奪取的戰利品。

文物追索長路漫漫

542這個數字與伊拉克戰爭以來流失的1.4萬件文物相比,只能説是滄海一粟。那麼,剩下的1萬多件文物究竟流落在何方?

在美國學者擬定的“40件頂尖流失文物”名單中,伊拉克六成國寶級文物——包括蘇美爾人雕像、象牙嵌黃金獅子像、勝利女神銅質頭像——依然不知去向,即使在黑市上亦難覓蹤影,只因其太過出名,價值難以估量。至於那些暫歸西班牙博物館所有的楔形文字石碑,伊拉克政府只有全力蒐集更多證據,才有希望將它們迎回故土。

由美國寄回伊拉克總理辦公室的632件文物失蹤之謎,更像是一個離奇的偵探小説故事。這些文物多是經過密封的小型工藝品,如可兼作印章的古代石刻、楔形文字石碑等。然而,沒有人知道它們是如何逃離守衛森嚴的總理府的。

如果連總理府都成是非之地,那麼,人潮涌動的博物館大廳簡直如同埋藏著無數定時炸彈的火藥庫。更何況,時至今日,伊拉克仍未能擺脫自殺性襲擊等各類流血事件的陰影。因此,完璧歸趙的金耳墜依然靜靜地躺在銀行的保險櫃中,而不是陳列于博物館大廳,也就不足為奇了。

世界文化遺産成戰場

繼2008年7月晉級世界文化遺産之後,位於柬埔寨與泰國邊境的千年古剎柏威夏寺再度成為全球輿論焦點:自2月4日起,柬泰兩國陳兵于柏威夏寺南北兩側,雙方數度交火,迄今為止共造成11人死亡,15000余人流離失所,綿延數十年的古寺之爭已進入白熱化階段。

古剎裏的炮火

在海拔525米的摩艾丹崖頂,全副武裝的士兵潛伏在加強型碉堡內,空氣中瀰漫著火藥味與血腥味,不遠處是擁有近千年曆史的柏威夏寺,黑灰色的外墻在泰軍炮火的轟擊下,已開始小塊剝落。墻後精心佈置的沙袋掩體與峽谷中的泰軍碉堡遙遙相對。延伸至寺廟入口處的160級石階上,荷槍實彈的柬埔寨士兵嚴陣以待,卻難掩疲憊之色,腳下散落著火箭殘骸。一道長長的石堤通往正殿,兩側的炮臺虎視眈眈,附近焦黑的山坡、殘破的枝丫無一不顯示出連日激戰的殘酷。走近砂岩拱門,濺落在地板上的乾涸的血跡更是觸目驚心,一位被炮彈炸成重傷的士兵曾在這裡度過生命的最後時光。

究竟是什麼讓一座千年古剎變成了令人心悸的戰場?對於這個問題,沒有人能夠給出確切的答案,然而,可以肯定的是,歷史悠久、地勢險要的柏威夏寺一直都是柬埔寨與泰國邊境爭端的焦點所在。

柏威夏寺始建於西元九世紀的孔科王國,供奉印度教三大主神之一毀滅之神濕婆。西元十世紀,隨著孔科王國的消亡,柏威夏寺併入高棉帝國的版圖,在多年擴建之後形成了今日的規模。十三世紀後,柏威夏寺開始融合佛教元素,成為高棉帝國最負盛名的石宮建築。這座千年古剎位於海拔525米的馬誇山摩艾丹崖頂,建築風格與吳哥窟相似,遺址分佈在長800米,寬400米範圍的峭壁上,內有風格獨特的精美石雕、錯落有致的走道和階梯。柏威夏寺“將自然景觀與宗教功能融為一體”,具有無與倫比的歷史與藝術價值,因而于2008年7月被聯合國教科文組織列入《世界遺産名錄》,可謂實至名歸。

然而,這一好消息卻遭到泰國總理阿披實的抗議。來自泰國官方的消息稱,泰國曾與柬埔寨達成協定共同申遺,後者卻在最後關頭“背信棄義”、單獨行動,令泰國政府大為光火。要知道,當初泰國將柏威夏寺“拱手讓人”,從某方面來看亦是法國人出爾反爾的結果。1907年,暹羅(泰國)當局與統治柬埔寨的法國殖民者劃分邊界時,雙方約定將柏威夏寺劃入暹羅境內。然而,1年後法國人繪製完成的邊界地圖卻將柏威夏寺標在柬埔寨一側,暹羅當局對此保持了令人費解的沉默,這一模棱兩可的態度令泰國在1962年的國際領土訴訟中敗北。此後四十年中,兩國一直維持著表面上的平靜,儘管柏威夏寺已歸柬埔寨所有,遊客卻只能從泰國一側的四色菊府入寺參觀。“單邊申遺”無疑引爆了一顆埋藏多年的定時炸彈,領土爭端不斷升級,千年古剎或將成為這場戰爭最大的祭品。