陳衛東:國際分工格局變遷對我國推動區域金融合作的啟示

義大利社會學家傑奧瓦尼·阿瑞基把資本主義主導的全球經濟體系分為四個週期:熱那亞週期、荷蘭週期、英國週期和美國週期。與通常分析全球經濟危機的週期概念不同,這個週期描述的是全球經濟中心的變遷。每一個週期都是以物質生産以及商業擴張為起點,然後隨著實體經濟的發展,實體經濟投資的利潤率會逐漸下降,資本不斷轉向金融領域,導致金融投資膨脹與泡沫化,再由此引發金融危機並引起經濟衰退,最終導致全球經濟中心的變遷。

從更深層次看,經濟大週期的轉換所引起的全球經濟中心的轉移,實質上是由各國在國際分工格局中的地位和主導權所決定的。它當然也會影響到全球金融體系的變革。因此,分析國際分工格局的變遷對研究我國對外區域金融合作具有重要的啟示意義。

一、國際分工格局的變遷

近20年來,全球分工格局發生了重大變化。以日本經濟學家小島清為代表所提出的雁陣模式,可以解釋上世紀80年代至90年代初期東亞經濟體的分工格局。由於各國資源稟賦的不同和發展的差異,在東亞不同經濟體之間形成了産業梯次轉移的格局(見圖1)。自上世紀90年代後,這種格局發生了變化,産業分工格局邁向全球價值鏈分工模式。國際分工從産業層面深化到産品層面甚至工序層面,一個國家不必再建立整個價值鏈條和産業基礎,而是發揮比較優勢佔據全球價值鏈的某一個環節,就可以融入到國際分工體系中。加工貿易就是一個典型案例。

過去20年,全球價值鏈分工模式深入發展,各國融入價值鏈的程度不斷上升。幾乎所有亞洲國家都是更加深入地融入到了全球價值鏈分工體系中,各國出口産品中所含海外價值和外國出口産品中所含本國價值的比重不斷提高。由此,形成了全球複雜的價值鏈網路(見圖2)。從圖2可以看出,相比于1995年,我國貿易量在2008年有了很大提升,我國出口産品中國內價值所佔比重由80%這一檔下降到60%這一檔。與之相應,我國作為價值轉移接受國的角色則更加凸顯,反映了我國參與全球價值鏈程度的加深。相較而言,美國作為貿易大國,出口産品中的國內附加值仍然超過80%;同時,它充當的是全球對外價值的轉移角色。這也在一定程度上説明,美國在當今全球價值鏈中依然居於主導地位。

二、參與國際産業分工和轉移可能遇到的困局

無論從制度層面看,還是從對外依存度來看,我國對外開放的程度都越來越高。目前,我國比任何時候都更需要利用國際、國內兩個市場、兩種資源,來解決經濟增長轉型和動力切換中的問題。在此過程中,核心問題是如何在參與國際分工合作中充分發揮我國的比較優勢。我國正在逐步從一個FDI流入大國轉變為一個FDI流出大國。2014年,我國對外直接投資量達到1160億美元,與接受的外資量大體相當。根據英格蘭銀行預測,我國國際投資頭寸佔全球GDP比重將從2012年的5%上升到2025年的30%(見圖3)。我國從直接投資凈流入國轉為對外投資輸出大國,正在改變著我國參與國際分工的格局。這同時也表明,我國利用國際市場進行産業轉型和升級的步伐在加快。

值得警惕的是,如果處理不當,利用國際市場進行産業轉型和升級也可能會引發一些問題。一是由於大量的産業轉移,可能出現産業空心化。日本就是一個典型的案例。上世紀80年代中期後,隨著日元的升值,日本從勞動密集型産業到電機及機械等資本密集型産業,先後大量向海外轉移,最終導致了産業空心化。二是由於産業轉型升級不到位,可能導致經濟發展動能缺失而衰退。如美國著名的汽車城底特律,在受到2008年金融危機的打擊後,三大汽車公司經營困難,致底特律經濟發展面臨困局,市政財力不支,最終在2013年12月宣告破産。我國近年來局部地區也出現了類似的跡象。東莞提供了正反兩方面的案例:由於勞動力成本上升、市場需求不旺等原因,過去幾年,當地有大量的工廠停工倒閉;但由於東莞努力推動産業升級,高技術製造業增加值增速(2014年為16%)顯著高於規模以上工業增加值的增速(2014年為8%),形成了新的經濟增長動力。

從産業發展的國際經驗來看,發展中國家從“技術吸收”的角色到“技術創新”的角色轉換,似乎有著“驚人的一跳”(見圖4)。只要闖過這一關,就能進入發達國傢俱樂部(如南韓);否則就只能停留在發展中國家的水準。此外,如果對出現的社會發展問題處理不當,經濟發展也會陷入所謂的“中等收入陷阱”。

三、我國比較優勢及在全球分工格局中角色的轉變

儘管在經濟學中有很多理論都飽受爭議,但基於比較優勢參與國際分工格局可以促進本國經濟發展,則是得到普遍認可的。

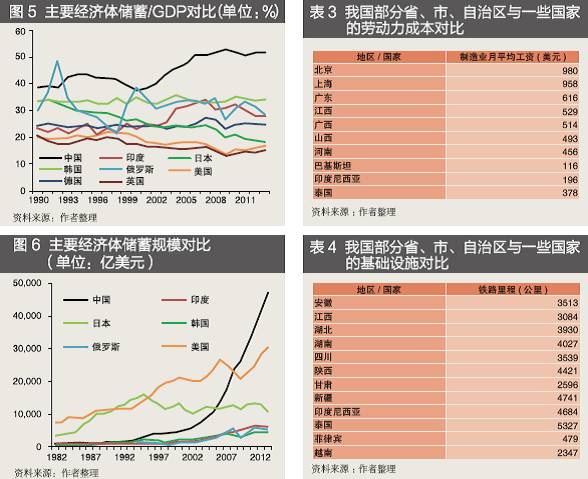

在過去30多年的發展過程中,我國比較優勢正在發生著重大變化。一些比較優勢正在逐漸喪失,如勞動力和土地價格(見表1、表2);但與此同時,也有一些新的比較優勢正在形成。新的比較優勢突出表現在以下幾方面:一是人力資本的提升。如2014年,我國大陸普通高校招生超過700萬人,相當於我國台灣地區勞動力總量的60%。這意味著受過高等教育人才,兩年的新增量就超過了我國台灣地區這樣一個成熟工業化經濟體全部勞動力的存量。二是國內市場規模擴大。中國目前仍然是全球人口規模最大的國家。2014年,我國人口13.7億,是美國的4.3倍,歐元區的4.1倍。我國每人平均GDP超過8000美元,處於消費結構加快升級階段。根據瑞信最新發佈的報告,中國中産階級人數(個人財富5萬—50萬美元)已達1.09億,為全球第一。隨著居民收入的增加,未來消費潛力巨大。三是産業資本從相對緊缺變為相對充裕(見圖5、圖6)。此外,我國的基礎設施日趨完善,工業種類齊全,為我國産業分工調整和升級提供了較大的空間和餘地。

從比較優勢變化來看,理論上可以推導出我國未來産業分工地位的升級方向:一是資本密集型産業。資本相對勞動力佔比優勢的提升,支撐了産業間縱向的分工升級,例如發展裝備製造業。二是具有規模效應的産業。我國擁有全球少有的市場規模,這為産業內橫向分工提供了條件。最典型的是發展高鐵和大飛機製造,世界上只有少數國家單憑本國市場可以支撐這類産業的發展。三是承接高附加值的服務環節。接受過高等教育的勞動力供給的大幅增加,使勞動力要素稟賦從“藍領工人”轉向“白領工人”,意味著價值鏈可以實現縱向分工的升級,如從承接組裝加工外包轉向承接醫藥研發外包。四是國內需求升級帶來的産品升級。國內需求會隨著國民收入水漲船高,這有利於更高品質産品的生産發展,促進價值鏈橫向分工升級。例如,從山寨手機到智慧手機的升級,催生了小米等企業的成長。

無論與美國、日本等發達經濟體還是與印度等新興經濟體相比,我國都是少有的人才成本低、市場規模大且資本相對充裕、具備完善産業配套能力的國家。立足於新的比較優勢,我國在國際分工格局中應該從“接收吸納”的角色,向“承上啟下”的雙重角色轉變。

“承上”,就是要加強與發達經濟體的合作,立足於引進高新技術,提高創新産品的能力,吸收精細化管理經驗,實現向全球價值鏈高端邁進;就是要優化升級傳統産業,以提高産品品質,創造品牌形象;就是要培育、壯大新興産業,如新能源、新材料、高端裝備製造業等。“啟下”,一是在産業組織上,要立足於建立自身主導的價值鏈,以園區或産業鏈形式集中推進轉移,而不是個別企業的“單打獨鬥”。二是在産業佈局上,首先要高度重視我國中西部地區的發展潛力,然後要發掘外部經濟體的比較優勢。我國中西部地區與外部國家相比,在成本和基礎設施等方面均具有一定優勢(見表3、表4)。因此應通過向中西部轉移一些産業,推動中西部實體經濟發展,這是中西部經濟發展和城鎮化發展最堅實的基石。同時,也要注重向周邊國家以及非洲和拉美等國家的轉移,以更好地利用這些國家的資源稟賦,提高這些産品的國際競爭力。

四、利用好新條件推進區域金融合作

在未來國際分工新格局中充分發揮自己的比較優勢,在國內、國際市場有效地推動産業轉移和産業升級,是我國經濟長期健康發展的重要支撐。産業轉移和産業升級也將是人民幣擴大國際使用和加強區域金融合作的重要推力。

未來人民幣國際化發展潛力和對外金融合作的基礎來自於我國經濟的健康發展和在全球的競爭力。要避免在産業轉移和升級過程中陷入困局,首先就要在國際分工格局變遷期,統籌好國內産業升級與對外産業輸出。要堅持接收和輸出産業並重,避免國內“未富先空”;同時,也要選擇好“承上啟下”的合作對象。産業升級和對外産業輸出可以與“一帶一路”大戰略緊密配合。根據經貿政治合作關係和比較優勢的分析,確定若干個重點發達國家和發展中國家,分別作為優先引資和投資對象。比如,以色列、南韓、新加坡和德國等國傢具備實體經濟的競爭優勢,對我國國內的産業升級可能有特別的意義;而巴基斯坦、柬埔寨、巴西等國家的資源稟賦,則對我國的産業轉移有特別的價值。産業輸出與“一帶一路”項目並行推進,可更好地助力相關國家産業發展和經濟騰飛,也會對我國在“一帶一路”國家基礎設施投資的商業可行性方面産生積極的影響。

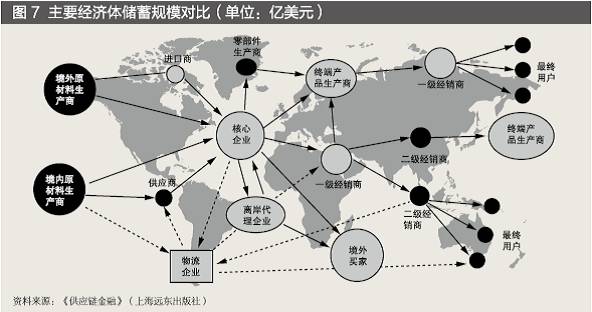

全球價值鏈分工模式下的國際分工格局變遷,是人民幣國際化的重要機遇。全球價值鏈分工模式的發展引發了金融服務的創新,供應鏈融資模式應運而生。這為加速推動人民幣國際化創造了一種新的微觀機制和機遇。圖7是全球價值鏈的一個模擬架構,一個核心企業的上下游分工可以遍及全球。在全球價值鏈體系下,從原材料的採購到最終産品的銷售,每一個環節都可能涉及跨境貿易,金融機構為供應鏈各環節提供的産品和服務就是跨境金融服務。如果圖中的核心企業為中資企業,使用的貨幣為人民幣,則可以形成相對完整的境內、境外迴圈體系。當有更多的中資企業參與到全球價值鏈分工,有更多的中資企業在國際分工中具有主導權時,人民幣作為跨境貿易計價、結算和融資貨幣的機會就會更多,從而可對人民幣國際化産生重要推動作用。日本在這方面有深刻的教訓:其在大規模進行對外産業轉移時,在向非日本地區出口的産品中使用日元的比重不到10%,使用美元的比重則近80%,從而喪失了日元國際化的一次重要機會。

産業轉型升級中重點合作對象的選擇,以及在此過程中加大對人民幣的使用力度,可為我國與相關國家加強雙邊或區域金融合作創造出新機遇。我國可以考慮強化雙邊或區域金融合作機制,比如,加大人民幣與相關國家外幣的互換力度,創新貨幣互換制度下人民幣的商業使用方式,鼓勵人民幣在企業生産經營中的實際應用,建立適應基礎設施投資和産業轉移需要的跨境投融資政策便利等。深度的金融合作反過來又會促進我國與經貿夥伴合作層次的提升,為産業的轉移升級創造更好的條件。通過這種雙邊合作乃至區域的緊密金融合作安排,還可加大人民幣的國際化使用,不斷完善合作規則。要以實體經濟發展為紐帶,逐次擴大合作對象,不斷深化金融合作,為提升我國在未來國際金融體系發展變革中的話語權打下堅實的基礎。

評 論