西安市的市級非遺項目——戶縣民間繒鼓製作技藝

發佈時間:2021-10-19 13:43:53 | 來源:西安市文化和旅遊局 | 作者: | 責任編輯:閆景臻鄠邑區的民間繒鼓歷史悠久,在清代光緒年間,戶縣(今鄠邑區)縣城、秦渡鎮、大王鎮、祖庵鎮的皮匠舖子都在冬季裏繒鼓。其中大王鎮盛氏皮匠舖的繒鼓技藝歷經三代傳人,一直傳承至今。鄠邑區民間繒鼓在形制上,多為鑼鼓和堂鼓,主要用於民間村社祈年、慶豐收和迎神報賽等民俗活動。

民間制鼓技藝由製作鼓腔、加工牛皮、繒皮和釘皮等四部分工序組成。

1.做鼓腔。做鼓腔一般選用硬木,桑木最好,先用手鋸解下弧形板,在鼓腔模型中進行合縫,膠合鼓腔,不能讓鼓腔漏氣,漏氣後鼓聲就不響亮了。

2. 加工牛皮。鼓腔做好後,需要去屠宰場購買新鮮的牛皮,俗稱血皮,按照鼓面大小裁好後加工。刮皮需要經驗和手上的功夫,要刮得薄厚均勻、恰到好處。夏天加工牛皮是一件苦差事,傳統繒鼓加工過程中牛皮除了石灰不加任何添加劑,天熱容易招惹蒼蠅蚊蟲,有時候皮會生蛆。據説,“臭皮匠”的叫法就是這麼來的,很多人不願意做皮匠就是怕臭。

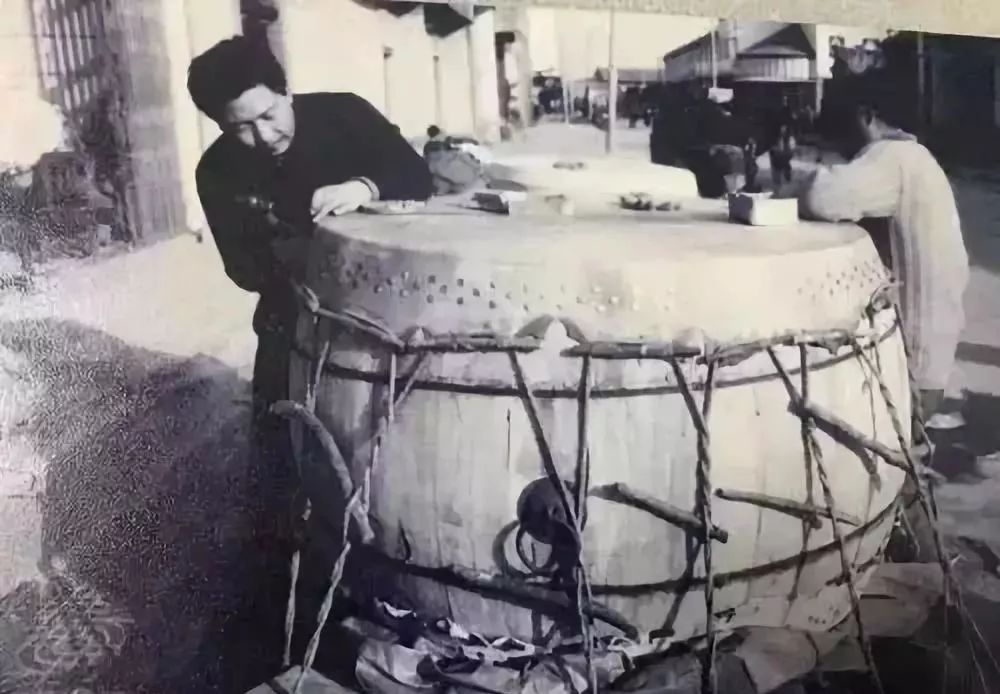

3 .繒皮。牛皮加工好,就該繒皮了。繒皮是做鼓最關鍵的環節,其過程既複雜又要花費較長週期。繒皮要在專用的木底架上進行,解決繒鼓過程中持續加力的問題。繒皮時先把鼓腔放置在木底架上層的平板上,把牛皮置於鼓腔上口,然後在牛皮的四週拉上繩子,並把繩子繞過底架的四邊,繩頭繩尾在底架上綁牢靠。再利用絞棒把繩絞緊,這樣牛皮就被固定於底層的四方木架上。然後在兩層橫樑板之間打進木楔,通過木楔的進入不斷抬高鼓腔,牛皮就會被不斷拉緊。使牛皮有良好的彈性,能夠産生響亮震撼的聲音。同時,通過多次的抻拉、放置、晾曬,使牛皮最終獲得一種穩定性,確保在日後的長期敲擊下不會鬆弛變形。通過多次的緊繩、上絞棒、踩鼓和打木楔,牛皮才能被抻拉到最大伸展程度。最後邊試聲邊趕皮,根據聲音把鼓皮抻拉到最佳狀態,最後把鼓皮釘到鼓腔上,一面鼓就基本成型了。如果皮繒不好,鼓聲就出不來。在鄠邑區,“繒皮”已演變為一個生活中的民俗詞語,孩子頑皮不聽話時,父母會説:“我看你皮松了,得繒你的皮了。”

4.釘皮。繒好鼓兩面的皮後,釘上鉚釘,一面鼓就基本成型了,一般來説,一尺六的鼓要釘一百多枚鉚釘。

鄠邑區民間制鼓技藝至今依然保持著完整的原始手工技藝特徵,作為一項古老的手工技藝遺存,它為我們呈現出關中古代木腔牛皮鼓的製作方法和方式,具有重要的歷史價值。千百年來,它支撐著鄠邑區北部鄉村乃至關中中部鼓舞民俗的演進、積澱和形成,它是關中鼓文化的重要組成部分,具有重要的民俗學價值。