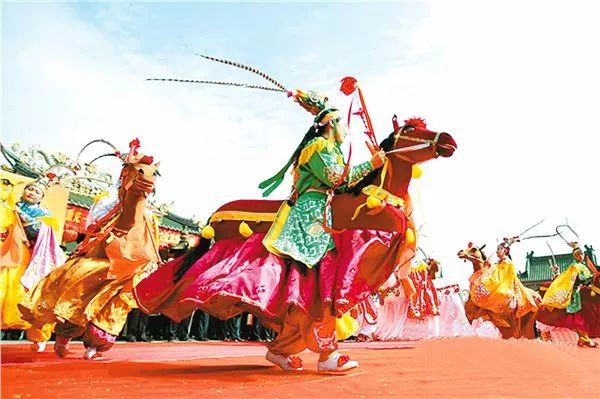

西安市的市級非遺項目——周至竹馬

發佈時間:2021-10-19 13:51:29 | 來源: 西安市文化和旅遊局 | 作者: | 責任編輯:閆景臻竹馬起源於唐朝,相傳唐太宗李世民大戰劉武周部將尉遲恭,凱旋在慶典之時,以身強力壯、步伐敏捷的小夥扮演牛斗虎為先鋒,以少年扮做戰馬,以少女扮做遊子,慶祝勝利,以娛軍民,繼而流傳民間,形成傳統。歷史上關中地區如國泰民安、風調雨順,在春節時都要耍竹馬社火等民俗活動慶祝節日迎神祛邪,以求村舍安寧。

周至竹馬分佈于縣域內較大的村堡,有百餘家。以馬召鎮富饒村和涌泉村獨具特色,在周至縣全境及周邊地區頗具影響力。竹馬于康熙年間傳入富饒村。當時有個姓李的專管文化娛樂的朝廷官員,與該村張家有親戚關係,便將竹馬引入該村,歷經演繹傳承至今。

周至竹馬是用竹篾扎製成馬形,經紙糊彩繪,再以白布做圍裙,表演時由兒童套在身上做騎馬狀。周至竹馬陣形和套路豐富多變,分為單掏、雙掏、剪子鼓、跑竹篾子、白馬分鬃、三齊王亂點兵、蛇蛻殼、纏四柱、纏八柱、小鑽翻、大鑽翻、跑列叉、羊羔遺屎、鴿子旋窩等。其中,跑竹篾子很有特色,引馬者手中持8根2丈長的細竹篾,竹篾的另一端分別發給騎馬者手中,4匹馬逆時針疾馳,一時馬嘶旗飛,8根竹篾子快速飛旋,不亂不散,使觀眾眼花繚亂,為之驚奇。表演完畢依次退場,剩最後一匹馬突然勒馬,然後以最快的速度,逆時針繞場一週,謝場。

周至竹馬表演時每個環節都有一定的象徵意義。百面鑼鼓象徵百里挑一,12匹馬象徵月月旺盛和吉祥。

富饒西村竹馬在結構上不但有它獨有的特點,而且在傳承上不是家族式的單傳,而是村民集體傳承的綜合。竹馬隊伍十分龐大,每次出場,化粧組、設計組30人,鑼鼓隊100人、儀仗隊60人、跑竹馬30人、遊子30人,旱船15 人、舞獅組20人、樂器組20人、後勤指揮組50 人、文案組5人、護衛隊100多人。這麼龐大的陣容,在沒有報酬情況下,靠群眾的熱情和自覺,各盡其職,大家圖的吉利、圖的是能降福降祥於人間。

周至竹馬經過幾百年的傳承和發展,以形成獨特的表演體系,富有情趣的藝術風格,是中國民間藝術的一塊瑰寶。竹馬、社火等民俗傳統是中華民族傳統文化的重要組成部分,蘊含著中國人的文化價值和審美情趣,是中華民族的文化基因和文明的薪火延續。

2009年,周至竹馬被列入西安市非物質文化遺産名錄,楊治民、張滿倉被命名為西安市非物質文化遺産代表性傳承人。

2018年5月,列入陜西省第六批非物質文化遺産名錄。