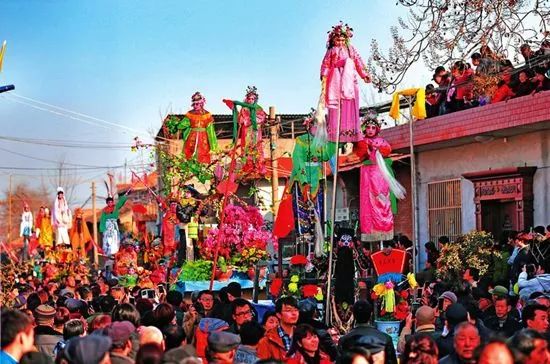

西安市的市級非遺項目——戶縣社火

發佈時間:2021-10-18 09:54:53 | 來源: 西安市文化和旅遊局 | 作者: | 責任編輯:閆景臻戶縣社火因種類繁多,形式多樣,涉及音樂、舞蹈、曲藝、雜技、武術、戲曲、工藝美術等眾多藝術門類,被列入陜西省非物質文化遺産名錄。但社火漸漸的沒那麼火了,玩的人也少了,但社火作為咱戶縣的一個代名詞,是必須被推廣的。

跟著小戶一同走近“戶縣社火”非遺傳承人曹靜香,傾聽她與“戶縣社火”的動人故事。

雖已67歲,但曹靜香依然像一個活潑開朗的“老女孩”:針織刺繡、花樣女紅、舞蹈、秦腔,學一樣成一樣。曹靜香自幼就愛唱戲,年輕時嫁到宋村,那些年耍社火是一年中最忙的時候。選社火娃、管戲箱子、管化粧穿衣,還要登臺唱戲。“社火娃不單要漂亮,體重、身高都有講究。”曹靜香説。

“如今耍社火起步三四萬元,每年耍社火時間也只有一天。時間短、成本高,傳承是問題。”曹靜香説。自2009年起,曹靜香與宋志榮、何東繼三人搭檔研製微縮社火。按照真人比例的十分之一來做。“微縮版社火能將民間藝術好好保留,一代代傳承下去。”曹靜香説。

微縮社火畢竟是嶄新的領域,先後遇到了資金、材質、設計等問題。為了找材料,曹靜香跑遍了西安城的大街小巷,最後確定了一種身長一尺左右的塑膠玩偶作為微縮社火的主要支架;三人動手給玩偶設計了千變萬化的“表情粧”以及各式各樣的小套裝……9年來,三人陸續被評為“戶縣社火”代表性非遺傳承人,並聯手做了七八百個微縮社火。在2015年9月,戶縣社火傳習所正式對外免費開放,微縮社火精品都在那裏展示。如今,傳習所一年能接待2萬多人,“戶縣社火”正在以其豐富的內涵、全新的形象、深遠的影響不斷打動著更多人的心。

戶縣社火歷史淵源

戶縣社火,是戶縣遺存的古代傳統文化中祭祀土地之神——社公的靈鼓祭祀儀式的遺脈及衍流。原始公社後期夏王啟伐有扈氏大戰于甘(戶縣南郊)所發的《甘誓》言:“用命賞于祖,弗用命戮于社”,這裡的社即指社神。古人祭祀社神在於祈求風調雨順,國泰民安。祭祀有社壇,戶縣地域就近的國家社壇始建於西周初年,即秦渡鎮北側的靈臺,周人祭祀,所用為靈鼓,《周禮地官鼓人》言:“以雷鼓鼓神祀,以靈鼓鼓禮祀”。這是戶縣社火起源之根。隋唐以來這種祈福祭祀活動在民間頗盛,已有一定的程式和內容。這是戶縣社火形成的主要時期。

戶縣明清時期祭祀社神。地點在古縣城外內側的東南處,每年逢立春後的第五個戊日,知縣坐轎,率地方鄉紳,前有嗩吶開道,旌旗引進;後有鑼鼓助威,中間行進中有數轉八人相抬的八仙桌,桌上分別置以紙糊的胖大“春牛”及黍、稷、菽、麥、稻五穀樣品,在百姓的相擁中浩浩蕩蕩前往社壇祭祀。

諸司及諸行百姓獻送甚多,其社火呈現于露臺之上,所獻之物,動以萬數”,就是這種祭祀活動的真實記述。今天社火中的“大頭娃”,是舊時人們在后稷廟中供奉的后稷,為谷神;社火隊伍中的鑼鼓、嗩吶、旌旗,為舊時祭祀社神靈鼓、儀仗的直接延伸;社火隊伍中的地遊子、高肘子、高臺芯子則是舊時所抬的“春牛”及五穀樣品與其他民樂中雜技、雜耍相結合的衍生物。至1760年左右,戶縣鑿齒村已有民間的社火組織和制做的社火箱子。西元1944年(民國33年)原國民黨著名愛國抗日將軍關麟徵(戶縣真花磑人)曾邀請戶縣鑿齒村、楊家堡、穆家堡、定舟村等地的平臺社火和高臺芯子(二層5米多高,芯子扎2—3個小孩)、鑼鼓、竹馬、旱船、高蹺等到縣城表演。穆家堡裝扮的平臺社火《血戰長沙》因再現關麟徵等國民黨將軍與日寇血戰長沙的情景而受到關將軍的大加讚賞,將軍親自走下觀禮席給該社火鳴炮披紅,以示讚掖。新中國成立後,戶縣社火演出規模不斷擴大,1990年,戶縣喬家莊的背社火在“古絲綢之路2100週年紀念”活動西安焰火節上,一鳴驚人,轟動全場,時任中共中央政治局委員、書記處書記李瑞環同志及外國來賓紛紛豎起大拇指連聲稱讚叫好。從80年代至今,戶縣政府每間隔2年組織一次春節大型民間藝術展演活動,戶縣社火在民間藝術巡演中大放異極,展示出久傳不衰,歷久彌新的民間藝術風彩。