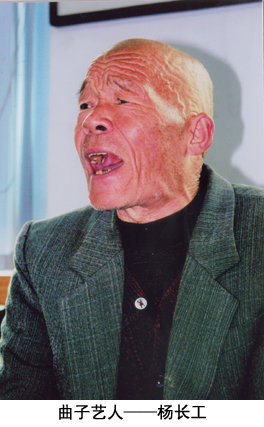

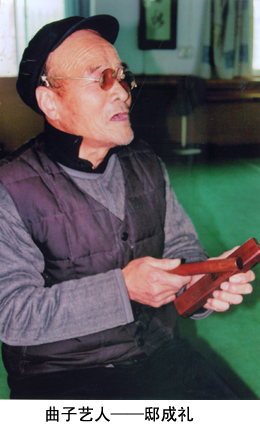

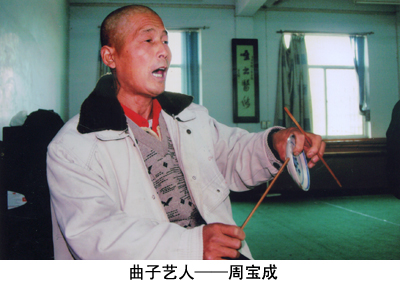

西安市的市級非遺項目——高陵曲子

發佈時間:2021-10-18 09:58:13 | 來源:西安市文化和旅遊局 | 作者: | 責任編輯:閆景臻曲子,又稱清曲,是一種古老的以坐唱為主的民間曲藝形式,在關中又有“迷糊曲子”和“板凳戲”之稱。曲子在陜西各地民間傳唱。高陵曲子起源於清咸豐年間,隆盛於民國時期。近30年來,跌于低谷,處於頹廢階段。

高陵曲子的表演形式以坐唱為主,不講究舞臺,不追求燈光。七八個演員,扎個堆,圍個灘,各執三弦、二胡、板胡、鬥嗡、四頁瓦、碰鈴等樂器,便可自伴自唱,開展自娛自樂活動。凡是在場的老藝人大都有一專多能,身懷多種技藝。

高陵曲子曲調極為豐富,在民間老藝人當中傳有:“七十二大調、三十六小調”之説法。最常用、最為基本的四個大調是:“月調、背弓調、五更調和金錢調”,月調又分:“硬月調、軟月調、月尾調”;背宮調又分為:“前背弓調和後背弓調”;五更調又分為:“硬五更調、慢五更調和五更一串鈴”;金錢調又有大金錢、反金錢和跌落金錢調之區分。除此之外慣用的大調還有:“五更鳥、一點油、樂江、湘江、哭道情、放風箏、琵琶調、十里堆、司片、海調、滿江”等等。小調曲牌也同樣豐富多彩,有:“西京、崗調、緊訴、慢訴、長城、採花郎、一串鈴、銀紐絲、連相、定崗、勾調、船調、小妹子腳和鬧活調”等等。有了這些豐富的大、小調式,老藝人們在演唱過程中,轉換靈活,唱起來纏綿、婉轉,耐人回味。

高陵曲子的曲調在演唱當中,具有極強的表達性,例如:演唱敘事類的《雙官誥》或《全家福》,運用京調,就酣暢淋漓。演唱抒情性的《五更鳥》和《陰功傳》,運用五更調式演唱,則更能表達出人豐富的思想情感,其悽婉、哀怨的情感,則會宣泄得淋漓盡致。如果運用崗調演唱《渡林英》,其熱鬧的場面,歡快的劇情,則展現得恰如其份。

高陵曲子即可單曲演唱,又可多曲聯唱。演唱起落中間根據曲目的需要,可套唱多個曲調。但是,套曲聯唱有嚴格的演唱套路,一般規律是:“月調起月調落”;“月調背弓起,背弓月調落”、“五更調起月尾調落”。

高陵曲子的劇目繁多,其內容異彩紛呈。有反映歷史故事的,有敘述愛情故事的,但更多的則是反映農村生活題材。其特點是不避方言口語,即興而歌,即情而唱,愛恨情仇溢於言表,傳遞出了濃厚的民間現實生活氣息,故最易為老百姓所接受。

高陵曲子老藝人自編自唱的劇目有:《螞蚱靈》、《臟婆娘》和《賣柿子》。演唱的傳統劇目有:《玲瓏塔》、《朋友曲》、《出關》、《刺目勸學》、《小姑賢》、《隔門賢》和《寡婦戀愛》等等。