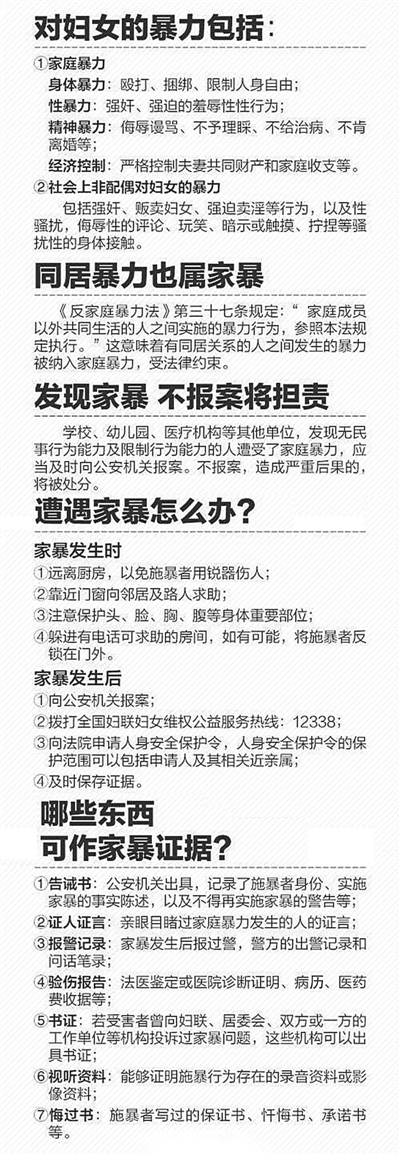

湖南省長沙市公安機關和法院簽發的告誡書和人身安全保護令。

李萬鋒攝

來源:人民日報法人微網志

關注“人民日報

人民眼”微信公號

“我真的很害怕,覺得他會把我打死。”説起幾天前丈夫的那頓暴打,趙小月(化名)仍一臉驚恐。

鼻梁青紫,眼眶淤青,垂在額前的幾縷頭髮,遮住了未愈的傷疤。那次挨打,還讓趙小月斷了兩根肋骨。

“他打起人來,就像失控的惡魔,拳頭、巴掌,一個接一個。”比起身體的傷,更難消除的是內心的恐懼與煎熬,儘管湖南省婦聯的工作人員和社工一直陪伴著,但趙小月仍如驚弓之鳥。

“結婚5年,挨打90多次。”先是忍耐,然後躲避,而終究逃無可逃。趙小月這回橫下心來,要做個了斷。

給趙小月撐腰的,是2016年3月1日起施行的《反家庭暴力法》。雖然對法律並不是太懂,但趙小月知道了,“老公打老婆,這事國家也管。”

不過,趙小月也心存疑慮:公權力的介入,真能讓自己脫離苦海?這麼多年下來,趙小月找過婦聯、報過警、申請過人身安全保護令,但來自丈夫的暴力並未終止。

自古清官難斷家務事,《反家庭暴力法》涉及的部門單位,也有同樣的疑慮。法律從無到有,再到真正落地,可能會是一個很長的過程。尺度的把握、權責的衡量、機制的理順,並非一蹴而就。

其實,早在20年前,湖南省婦聯就聯合省公安廳、省高院等部門,開始了讓公權力干預家暴的探索。多年的經驗積累,攜法律之威懾,趙小月的新生活正漸行漸近。

沉默已打破

“關起門來打老婆,你們警察也管?”

頭一次婚姻,趙小月被打急了,以死相逼,才跟丈夫離了婚。

誰承想,跳出苦海,轉眼又掉進“火坑”。8年前,經朋友介紹,趙小月認識了現在的丈夫。結婚時間不長,因為一件小事,丈夫就施以拳腳。此後,家暴成為常態,趙小月總是舊傷未愈,又添新傷。

一開始是忍受。家門內的暴力,往往被當作難以啟齒的醜事,哪能讓外人知道。實在受不了,便選擇報警。但即便出警,警察往往也無計可施。

“過去出警,我們也就是調解一下,説白了就是嚇一嚇,勸和不勸分。那時候基層普遍是這種想法,再説也沒有適用的法律手段。”長沙市天心區暮雲派出所民警陶品,曾多次出警處理家暴。

“家是社會最隱秘的單元。”湖南警察學院副教授、家庭暴力防治研究所所長歐陽艷文坦言,由於事實認定有難度,受暴人舉證意識弱,警察接警後一般只是當場制止家暴行為。“只要沒構成重傷,就認為是自訴性質的虐待罪,取證意識不強,忽視對案件的調查。”

隨著社會、文化、法治環境的變遷,家庭暴力漸成公共議題。曾經的沉默,逐漸被打破。《反家庭暴力法》的施行,更是喚醒了沉默的大多數。

每次想起自己的經歷,劉芳(化名)都會失聲痛哭。她被打了19年,忍了19年。這些年的生活,週而复始,如同一個怪圈:丈夫打罵—道歉—和好—再打罵—再道歉—再和好。

2016年,在又一次遭受丈夫毒打後,劉芳報警。湖南省婦聯工作人員和社工趕到派出所,給予劉芳必要的幫助。

“打老婆也犯法?”被民警叫到派出所,劉芳的丈夫有點蒙。

“當然犯法,還是嚴重的違法犯罪。”

“頭一回知道這個事算違法,再也不敢打了。”接過告誡書,劉芳的丈夫當場腿就軟了,當著岳父、小舅子、社區書記和律師的面,寫下了一份保證書。

“我們是‘三堂會審’,百般‘刁難’,讓他長長記性。”説起當時的場景,法律援助律師萬薇忍不住笑起來,“告誡書是具有法律效力的。它的真正作用,在於留下案底,作為起訴離婚案件中法院認定實施家庭暴力的證據,成為懸在施暴者頭頂的一把利劍。”

在湖南省公安廳法制總隊綜合指導支隊支隊長曹國鵬眼裏,家庭暴力是嚴重的違法犯罪,“《反家庭暴力法》明確規定,警察接警時不能以家庭糾紛為由推諉。首先要控制現場,固定證據,送受暴者到醫院做傷情鑒定。要告知施暴者,家暴是違法犯罪;對於多次家暴的施暴者,要從重處罰。”

早在2009年5月,湖南省就在全省基層派出所所長(教導員)輪訓班中納入反家暴內容。2013年4月9日,湖南省在全國率先出臺規範性文件,明確了公安機關辦理家暴案件的工作原則、職責和流程。《反家庭暴力法》施行後兩個月,湖南省公安廳、省高院、省婦聯聯合下發《湖南省家庭暴力告誡制度實施辦法》,並推動公安機關將家暴案件處理納入工作考核。

有了法律依託,警察和受暴者的意識都在覺醒。

在寧鄉縣白馬橋派出所,涉及家暴的報警量明顯增加。

“和以往長期遭受家暴才報警不同,很多受暴者首次挨打就選擇報警。”副所長易桂紅説,“並不是家暴發生量有了多大改變,改變的是人們的觀念。”

2016年,作為試點的長沙市觀沙嶺派出所共發出35份告誡書。隨後的回訪證明,絕大多數告誡書都起到了震懾作用,家暴復發頻率明顯降低。副所長鄔軍讚的體會是,“儘早干預,家暴很可能就會被控制在萌芽狀態。”

不過,公安機關的介入,並不能解決所有問題。趙小月丈夫的施暴行為,並沒有因此而畫上句號。

“遇到那些吸毒、有前科或有精神心理問題的施暴者,告誡書作用有限。”湖南省公安廳法制總隊副總隊長夏葛桉表示,告誡書只適用於輕微家暴,對嚴重情況要追究刑事責任。“治安處罰也不能完全囊括家庭暴力,除了肢體暴力,經濟控制、精神暴力、性暴力等情況還較難認定。”

暴力被阻隔

“人身安全保護令重在預防,變事後處罰為事前保護”

“他威脅我,如果我敢跟他離婚就讓我家破人亡。”趙小月晃了晃手機,上面是她丈夫發來的短信。

“你還過手嗎?”

趙小月搖了搖頭,眼神有些迷茫。她沒有工作,沒有經濟來源,常年處在家暴環境,逆來順受。

因為怕,趙小月一直不敢離婚。為了打消她的顧慮,《反家庭暴力法》施行當天,湖南省婦聯的工作人員代其向長沙市芙蓉區法院提交了《人身安全保護令申請書》。這張人身安全保護令,有效期6個月。

同告誡制度相比,人身安全保護令的措施更加完善。除了可以禁止施暴者進行家暴或威脅將實施家暴,禁止施暴者騷擾、跟蹤、接觸對方,還可以要求施暴者搬離他們的共同住所。這一切都在向施暴者傳遞這樣的信號:毆打家庭成員是一種嚴重罪行。

“很多家暴行為,因為第一次沒有被及時制止,甚至讓施暴人覺得不用付出任何代價,所以出現惡性迴圈。”湖南省婦聯權益部副部長邱夢丹認為,對於家暴,首先應是預防,然後是制止,最後才是處理。“人身安全保護令重在預防,不一定要在家暴發生之後,只要有面臨危險的可能,都可以申請,讓事後處罰變為事前保護。”

雖然只是幾字之差,背後卻是根本性的理念轉變。作為家庭暴力的一道“阻隔墻”,人身安全保護令可以保護受暴者免受更大傷害,從而降低極端事件發生的概率。否則,當受暴者的忍耐超過一定限度,家暴很可能會演變成以暴制暴,釀成慘劇。

“家暴的危害性極大,轉為刑事案件的可能性非常大。”湖南省高院審判委員會委員、新聞發言人李宇先説,在過去自己負責審理的刑事案件裏,80%的妻子殺夫案件中,都存在家暴問題。

對此,長沙市岳麓區法院家事庭庭長劉群也深有體會,她為此寫過不少文章。很多人問劉群:“你是家暴的施暴者?還是受暴者?為什麼會有那麼多感觸?”2007年之前,劉群辦過不少離婚案件,但對家暴並沒有深入了解,也沒有專門思考。後來因為一個研究課題,劉群去了一趟女子監獄,從此與反家暴結下不解之緣。

女子監獄的不少犯人曾是家暴的受害者,最終因為以暴制暴獲罪。劉群很痛心,“受了家暴,為什麼不去尋找幫助?”得到的答案,令劉群汗顏,“她們説,找家人、找村裏、找相關部門,都沒什麼用,告狀無門。”

回來之後,劉群開始了解、關注家暴問題。她還記得,簽發第一份人身安全保護令時,受暴者丈夫的第一句話是:“這個法院也管?”事後的回訪顯示,人身安全保護令發出以後,90%以上的人不敢違反,“蓋了法院的紅章子,效果就是不一樣。”

《反家庭暴力法》施行之前,劉群就曾依據《民事訴訟法》,在自己審理的離婚訴訟案件中簽發過27份人身安全保護裁定。“如果有人申請,法院卻不表態,危害會更大。所以除了特殊的情況,我們是來一個發一個。”

2016年3月1日至今,長沙市法院系統共簽發人身安全保護令近60份。但是,外界也有疑惑和擔心,比如違反人身安全保護令,施暴者會受到什麼懲罰?如果人身安全保護令不管用,司法的權威又怎麼體現?

按照《反家庭暴力法》的規定,被申請人違反人身安全保護令、構成犯罪的,依法追究刑事責任;尚不構成犯罪的,法院應當給予訓誡,可以根據情節輕重處以1000元以下罰款、15日以下拘留。

在實踐層面,問題同樣存在。

對22歲的周楠(化名)而言,“父親”兩個字是從小到大的噩夢。要錢,跟蹤,到單位吵鬧……來自父親的人身控制,長年累月,讓她痛苦不堪。去年7月,在一次爭吵中,父親打傷了她的眼角。一個月後,永州市冷水灘區法院簽發人身安全保護令,要求周楠父親搬離周楠住所,不準接近周楠的工作生活區域。

“但我們沒法24小時派人跟著受暴者,最終還是根據案情,想方設法做她父親的思想工作。一紙人身安全保護令,並不能完全解除現實威脅。”永州市中院民四庭副庭長李飛的言語中也有無奈。

“構成犯罪,追究刑事責任,但是構成什麼罪,法律上並沒有明確的説法。”劉群説,按照罪刑法定原則,如果沒有專門的罪名,即便違反人身安全保護令,也很難真正採取懲處措施。

接力在繼續

“解決‘最後一公里’的問題,要專業的人來做專業的事”

“説了多少次要按安全計劃來,怎麼又被老公找到了?”

接到趙小月的哭訴電話,謝擁明一聲嘆息。已是夜裏12點,她第一時間給出了自己的建議——先去醫院看傷,第二天一早再到派出所報案。

謝擁明的身份,是湖南省鑫晨社工中心主任。對趙小月的情況,她可謂瞭如指掌。一年多之前,謝擁明就開始介入趙小月的案子。此後,趙小月突然“失聯”,再見面已是半年之後,帶著一身的傷,再次前來尋求幫助。

“我們尊重受暴者的個人意願。”對趙小月的不辭而別,謝擁明並沒有埋怨和責怪,“家暴中的受暴人,往往有著無比複雜和糾結的心理狀況,出現反覆很正常。”

這是謝擁明進入家暴干預社工行列的第三個年頭。2015年2月,依託全國婦聯中澳合作家庭暴力危機干預試點項目,湖南省婦聯開始探索家暴個案的專業化服務模式,掛牌成立湖南省家暴危機干預中心,並從鑫晨社工中心購買服務。

“家暴危機干預效果如何,最終要看個案服務的品質。”長沙市婦聯主席文方認為,家暴個案的跟進和服務,單靠政府部門來做,往往心有餘而力不足,“解決《反家庭暴力法》‘最後一公里’的問題,要專業的人來做專業的事。”

在鑫晨社工中心,每一位前來求助的受暴者,都可免費獲得包括心理諮詢、法律援助等在內的系列專業服務。短短兩年時間,社工中心先後提供諮詢3000多次,跟蹤服務70多個個案。謝擁明和其他社工一道,搭建起一處受暴者自救的“安全島”。

萬薇幾乎與謝擁明同時加入家暴干預隊伍,被稱為謝擁明的“金牌搭檔”。她在鑫晨社工中心的主要任務,是為受暴者提供法律方面的專業指導。2015年11月底,萬薇介入長沙一起惡性家暴案件,併為受暴者同時申請了告誡書、人身安全保護令“雙重保險”,開全國之先,備受關注。

《反家庭暴力法》在湖南的每一次突破性實踐,幾乎都能看到社工介入的身影。《反家庭暴力法》給了他們制止家暴的利器,他們也在為推動法律“最後一公里”的落地而積極探索。

更多的時候,社工的角色就像服務對象家庭中的一員。不論是對受暴者,抑或是施暴者,他們從不吝惜自己的耐心和尊重,只為慢慢打開一處處心結,幫助服務對象真正走出暴力陰影。

酒桌上,謝擁明斟滿兩大杯白酒。“我先幹了!敬你。”

這是一場特殊的酒局,為的是“征服”一位施暴者。施暴者最得意的是自己的酒量,常在酒後打人。在摸準施暴者的心理後,謝擁明決定“以其人之道還治其人之身”,煞一煞他的威風。

一大杯白酒下肚,對方眼光依然輕蔑。沒想到,對面的這位小個子婦女,片刻間又不動聲色地幹了一大杯。

酩酊大醉的是施暴者,他最終被謝擁明和同事扶回家。在這之前,謝擁明已提前通知受暴者找個地方暫避,併為施暴者也做了安全預案。

“第二天早上打電話,他還暈著,一直跟我説,昨晚怎麼回來的都不知道,以後再也不喝酒、不打老婆了。”回憶當時的情景,謝擁明忍不住笑。其實,謝擁明的酒量並不大,那兩杯白酒已是她的極限,“打的是心理戰,我就是瞅準了,施暴者一是看不起女人,二是喝不得急酒。現在夫妻倆好著呢,還經常到我們這兒來參加活動。”

對於社工來説,幫助受暴者遠離暴力,按理説就可以結案。但現實並不如此,後續的跟蹤服務,往往要耗費更多的時間與精力。長期建立的信任關係,讓許多受暴者對社工産生了依賴。

拿出手機,謝擁明向我們展示起一張張照片。那是社工們與曾經服務對象的合影。每一張笑臉背後,或許都曾經遭遇過暴力和不幸,可一旦走出了陰影,笑容同樣燦爛。

痛點尚未消

“就像緊緊咬合的齒輪,《反家庭暴力法》要運轉流暢,少了誰都不行”

陪趙小月在派出所做筆錄,湖南省婦聯的工作人員窩了一肚子火。

趙小月已被嚇破了膽,提出只想趕快離婚,不打算再追究男方責任。婦聯工作人員和法律援助律師忍不住提醒幾句,不想引來民警不滿。他們搬出《反家庭暴力法》,但民警的回應更堵心,“我不知道這個法。”

這般遭遇雖是極個別,卻也投射出《反家庭暴力法》落地的不易。宣傳培訓的不足,制度銜接的不暢,多部門聯動機制的不健全,導致被寄予厚望的《反家庭暴力法》施行中坎坷不斷。

告誡制度實施以來,陶品所在的派出所一共發了7份告誡書,其中5份起了作用。陶品坦承,越到後面,告誡書發得越謹慎,“一是法律規定告誡書可以作為法庭證據,但家暴認定起來有難度,擔心告誡書發出去要承擔法律後果,比如施暴方不認可,有可能起訴公安機關;二是怕發了作用不大,影響法律的權威性。”

歐陽艷文認為,告誡制度的立法初衷是震懾,從法律上來説效用不如人身安全保護令。“違反人身安全保護令是有責任的,而違反告誡則沒有責任。最好是賦予告誡制度一定的處罰性質,以便更好地對接《治安管理處罰法》。”

看似效用更大的人身安全保護令,也有現實的困境。

有一個案件,讓劉群頗為無奈。人身安全保護令發出後,施暴者繼續施暴。經過鑒定,受暴者的傷情已經達到輕傷程度。按照法律規定,施暴者應當被追究刑事責任。但是,公安機關和法院卻産生了意見分歧:公安機關認為,法院已經簽發人身安全保護令,應由法院直接處置施暴者;法院則認為,應按照公安機關立案、檢察院提起公訴的程式,走刑事訴訟程式。

法官面臨的現實困難並不止於此。湖南省高院研究室副主任黃燕説,員額制改革後,法官的績效考核與辦案直接掛鉤,辦理包括家暴案在內的家事案件耗時費力,還不受關注,如何調動和保護法官的積極性,是個很現實的問題。此外,家暴案件不適用一般的審判思維,需要一定的專業知識、豐富的社會經驗等等,不少法官反映,自己願意做,但有心無力。

劉群舉了一組數據:在擔任家事庭庭長之前,她所在的民一庭全年辦案數量6000多件,其中家事案件也就佔1/10。這幾年,家事案件總量相對穩定,其他案件數量卻在快速攀升。矛盾顯而易見——人少案多,法官的精力必然被其他案子牽扯;若家事法官專業化,績效考核的指揮棒又對其不利。

更薄弱的環節,則是對家暴當事人的心理干預。

“我就是為了報復他。”説這句話時,張小榮(化名)臉上沒有任何表情。被打毫無徵兆,一個眼神、一個動作,都能成為丈夫李偉(化名)打她的導火索。常年在家裏得不到溫暖,怨氣找不到出口,她便發泄到5歲的女兒身上,有一次門牙都讓她打掉了。“老公愛女兒,我打不過他,只能打女兒,讓他嘗嘗傷心的滋味。”

李偉的母親是一名教育工作者,聽説兒子家暴,上來就是兩個耳光,罰跪反省。這種“懲罰”,在李偉的經歷中早已是常態。從小耳濡目染,他在潛意識中已經接受了暴力邏輯。

“施暴人有時也是受害人,這種代際傳遞值得關注。”邱夢丹説,家庭暴力的一個重要原因是習得,社會危害性大,“家暴中的目睹者,即便不會成為未來的施暴者,但心裏留下的陰影可能終生難消。”

長沙市婦聯權益部副部長李萬鋒提出,反家暴不僅是法律問題,也是文化、社會性問題,“現實中的痛點,正體現出社會力量介入的必要性——不僅是人手力量上的彌補,也是角色扮演上的補位。就像緊緊咬合的齒輪,《反家庭暴力法》要運轉流暢,少了誰都不行。”

社會組織的培育壯大,仍需時日。在湖南,即便是社會組織發展狀況相對較好的長沙,也遠未達到理想程度。以鑫晨社工中心為例,專業社工僅有1人,一年的個案服務數最多不過30余件,而諮詢量卻多達1500余次。以此測算,家暴干預的社工人手遠遠不夠。

即便現實和理想仍有不小差距,《反家庭暴力法》還是讓社會各方真正動了起來。正如歐陽艷文所説,“《反家庭暴力法》給了公權力足夠清晰的法律依據,讓受害者有了維權意識,也使得基層民警、社區工作人員、法官乃至普通人明白,家庭不是法外之地。”

在社工和省、市婦聯的幫助下,趙小月眼下轉移到一個庇護所,靜待法院的離婚判決。徹底走出陰霾或許需要時間,但生活已然翻向新的一頁。

《 人民日報 》( 2017年04月21日 16 版)