中國網手機版

掃碼即可查看網頁

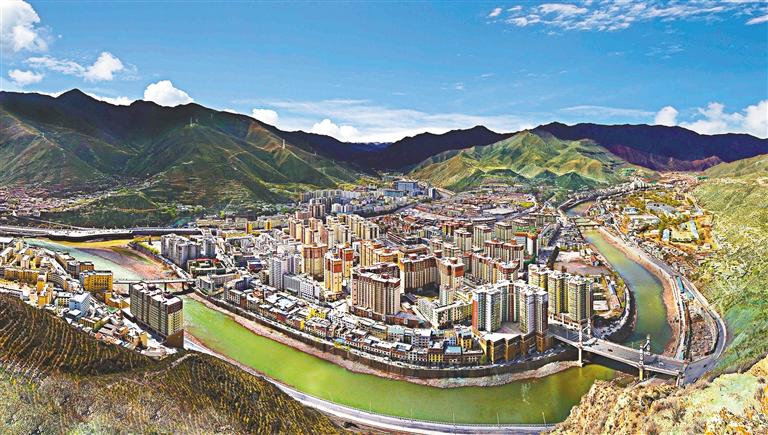

圖為昌都市全景。

圖為工人們在挑選野生山核桃油的原料—核桃。

圖為唐卡畫師在交流唐卡漆畫創作技巧。

圖為洛隆縣人民醫院急診科援藏醫生在救治患者。

從大海之濱到雪域高原,從“大美林芝”到“魅力昌都”,改變的是地理空間,不變的是為民初心和奮鬥底色。

從一台臺醫療設備到一座座醫院大樓,從一冊冊圖書到一座座學校,從一條條寬敞道路到一幢幢漂亮民居,無處不透露著“福建元素”的融入。

30年來,福建省委、省政府始終牢記習近平總書記殷殷囑託,以高度的政治自覺和責任擔當堅決貫徹落實黨中央決策部署,統籌推動民族交往交流交融、保障和改善民生、幹部人才交流合作、産業支援促進就業、文化教育支援等,共選派十批653人次幹部人才進藏開展工作,投入各類援藏資金近50億元,規劃實施援藏項目1118個,為推動西藏長治久安和高品質發展寫下濃墨重彩的一筆。

30年來,一批又一批福建援藏幹部人才聞令而動,一茬接一茬發揚“馬上就辦、真抓實幹”的優良作風和“缺氧不缺精神、艱苦不怕吃苦”的援藏精神,緊緊圍繞“四件大事”和“三個賦予一個有利於”總要求,全方位多層次寬領域開展援藏工作,著力鑄牢中華民族共同體意識,讓各族群眾更有獲得感、幸福感、安全感,為促進閩藏兩地各領域交流合作、全面建設社會主義現代化新西藏貢獻福建力量。

凝心聚力架起交往交流交融橋梁

20多年前,福建省首批援藏幹部李振泰收養了一名8歲孤兒央金,並帶回福州。在漢族爸爸無微不至的照料下,在福建援藏幹部集體關心關懷下,如今,央金已成長為一名優秀的一線幹部。她説:“我要用自己的青春和熱血來感恩福州這座幸福之城”。

不僅僅是李振泰和央金,30年來,一批又一批福建援藏幹部人才駐紮在雪域高原,用真情換真心,與各族幹部群眾結下了深情厚誼,為閩藏兩地交往交流交融架起了橋梁。

2023年8月,昌都市卡若區第二初級中學的40名學生跨越山海前往福建,與福州教院附中學生代表齊聚一堂。閩藏學生通過才藝表演、交換禮物、互動交流等活動,開啟了為期8天的研學旅行。

在促進各民族廣泛交往交流交融中,福建省援藏工作隊還深入開展鑄牢中華民族共同體意識教育和國情教育,組織受援地青少年和基層幹部到區外參觀學習考察,並幫助受援地群眾到區外就業創業。

僅2023年,就組織昌都青少年、農牧民、宗教界人士、婦女代表、村幹部等各類群體600多人次分批赴閩開展交往交流交融“三交”活動。

同時,福建省援藏工作隊突出以閩藏文化交流、基層文化服務為重點,大力實施文化“浸潤”工程,推動各民族團結一家親。

唐卡繪畫是西藏燦爛的藝術瑰寶,而漆畫獨特的製作技藝和精美的圖案設計,體現了中華民族的智慧和藝術。在福建省援藏工作隊的努力下,它們的融合産生了新的藝術形式——唐卡漆畫。

出身唐卡世家的青年畫師仁青郎加在參加了首屆中國農民漆畫高級研修班後,開始嘗試創作第一幅唐卡漆畫作品。在福建省援藏工作隊的支援下,讓唐卡和大漆藝術這兩項非物質文化遺産實現了穿越千年的“跨界碰撞”。

隨後,福建省援藏工作隊持續做大做強唐卡漆畫文化産業,不斷提高唐卡漆畫的文化價值和社會影響力,為當地帶來了更多收益。

一直以來,無論是在林芝市援建藏東南文化遺産博物館,還是組織昌都市演職人員赴閩開展優秀文藝節目巡演,歷批福建省援藏工作隊都在助力閩藏兩地交往範圍不斷擴大,交流頻度不斷增強,交融程度不斷加深,促進各民族像石榴籽一樣緊緊抱在一起。

真抓實幹助力高原經濟高品質發展

福建省堅持科學援藏,從林芝的“輸血”到昌都的“造血”“培育”,逐步將“福建理念”“福建元素”“福建經驗”融入當地,在幫受援地打基礎、促發展的同時,推動一批又一批項目落地見效。

沿著福建援建的棧道登上比日神山,放眼八一鎮,“福建元素”早已深深融入。福建路、廈門廣場、福建公園等一個個福建援建的項目,在當地居民的生活中,發揮著不可或缺的作用。

林芝各族群眾説,福建援藏以來,林芝發生了翻天覆地的變化,實惠看得見摸得著。

2016年7月,福建援藏工作調整到昌都。立足昌都産業基礎和資源優勢,福建省援藏工作隊突出特色産業發展,優化産業結構佈局,推動形成“1+3”清潔能源開發模式,著力培育一批小而精的特色産業,逐步形成以“一片光伏、一方銅礦、一隻藏香豬、一袋水泥、一瓶核桃油、一瓶葡萄酒、一支藏香、一個園區、一頭林麝、一瓶啤酒”為內容的“市縣聯動、一縣多品、縣縣有特色”的援藏産業佈局。

2023年9月28日,滿載著4萬瓶玉曲鷺·野生山核桃油的貨車駛出左貢縣,奔向廈門,標誌著2023年度廈門援助左貢縣消費幫扶産品實現“10萬瓶”和“1000萬元”的雙突破。

得益於當地特殊的生長環境,左貢核桃具有維生素豐富、不飽和脂肪酸含量高等特點。2022年,福建省援藏工作隊引進廈門國企促成左貢縣“玉曲鷺”核桃油項目落地。截至2024年4月,累計銷售核桃油22.4萬瓶,145名當地群眾實現在家門口就業,每人平均增收超5000元;在核桃採摘收購環節,間接帶動2000多戶農牧民群眾實現增收600多萬元。

夯達村村民丁增卓瑪是“玉曲鷺”核桃油項目眾多受益者之一,從2022年開始,丁增卓瑪一直在貢旺達食品有限公司工作。她説:“過去,老百姓都是自己賣核桃,現在有人固定收購,我還有了穩定工作,核桃真正變成了群眾增收的‘寶貝’。”

“十四五”以來,福建省援藏工作隊投入資金15931萬元,打造了20個鄉村振興示範點,並聚焦群眾急難愁盼問題,積極爭取規劃外資金,推進昌都烈士陵園修繕工程、卡若綜合交通客運樞紐站、昌都市傳染病醫院、邊壩縣城區供水提質增效工程等規劃外項目,加速了當地經濟社會高品質發展。

不斷增強人民群眾獲得感幸福感安全感

“努力讓人民群眾的獲得感成色更足、幸福感更可持續、安全感更有保障”是我們黨以人民為中心的發展思想落地見效的真實體現,也是每一位福建省援藏工作隊員的不懈追求。一直以來,福建省援藏工作隊想群眾之所想、急群眾之所急,將一份份民生問題清單變為民生成績單,當地群眾的幸福指數節節攀升。

針對昌都市部分縣鄉醫療人才缺乏、隊伍活力不足等問題,福建省組建“學福建、學三明醫改”小組團,以左貢縣為試點,大力推進縣鄉一體化、緊密型醫共體建設,改革財政資金投入運作模式,推進鄉鎮衛生院競爭上崗,實施全新績效計算體系,初步打破了基層醫療隊伍“吃大鍋飯”現象,緩解了鄉鎮醫療衛生人才“招不到、留不住”難題。

今年上半年,大骨節病患者曲古卓瑪在侄女的引導下,來到邊壩縣人民醫院進行髖膝關節置換術,當她拄著拐杖站起來時,高興得合不攏嘴。不僅是大骨節病,福建支援的昌都市婦保院,洛隆、左貢、邊壩、八宿縣人民醫院還實現“包蟲病”“多指畸形”攻堅清零,並打造9大中心、新建10大學科,成功實施全區“首例手術”20余項,開展新技術新項目100余項。

教師是立教之本、興教之源。福建省援藏工作隊推動建設“閩昌名師工作室”,並在卡若、八宿、邊壩、洛隆、左貢等5縣(區)成立學科工作站,先後組織近20名福建省中小學(學前)學科帶頭人赴昌都開展送教送培,輻射昌都學校10余所;組織省屬重點高校教育專家共計11名教師赴邊壩縣進行送培送教,獲益師生約800人。

黨的十八大以來,福建省援藏工作隊採取“請進來”與“走出去”相結合的方式,持續實施“千人培訓”計劃,組織西藏各級黨政幹部和專技人才400余期8500余人次赴閩開展培訓,邀請區外專家學者和技術人才450多人次到西藏授課,當地受教育群眾6萬餘人次。此外,搭建閩藏(昌都)科技特派員協作平臺科技特派員制度,精準推進“小組團”援藏模式,為昌都經濟社會發展提供福建柔性智力支援。

不忘來時路,薪火永傳承。站在新時代新征程上,福建省援藏工作隊將堅定心中信仰,以“時時放心不下”的責任感,奮發有為的精神狀態,踔厲奮發、勇毅前行,在全面建設社會主義現代化新西藏過程中續寫新時代閩藏“山海情”。