中國網文明中華訊 張海江,土生土長的農村人,走在大街上,他是一個不被人注目的、極普通的人。他年紀輕輕學藝有成,卻沒有西裝革履、頭上抹油的派頭,端著一副文人儒雅、謙和的氣質。

張海江是武安市磁山鎮西萬年村人,新石器時代的磁山文化遺址就在張海江的家鄉出土,受到地域文化的影響,他從小對書畫、文學産生了濃厚的興趣。上小學時,老師常常把他的作文當作範文讀給同學們聽,他的圖畫作業更是出色,經常被推薦參加校內外的美術展覽,為以後的藝術創作培育了濃厚的文化底蘊。

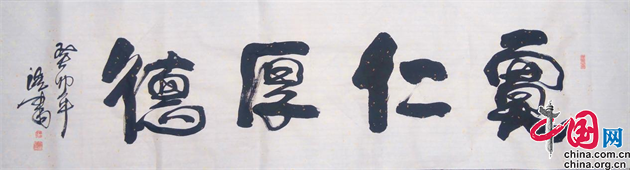

張海江平時就喜歡讀書,愛思索,每當聽説誰有藏書,便會登門拜讀。他更喜歡讀經史、讀哲學、讀美學,在博覽群書中認識自己,完善自己,把人格、風格與學養、功力有機地融為一體,積真力,養真氣,傳真情。

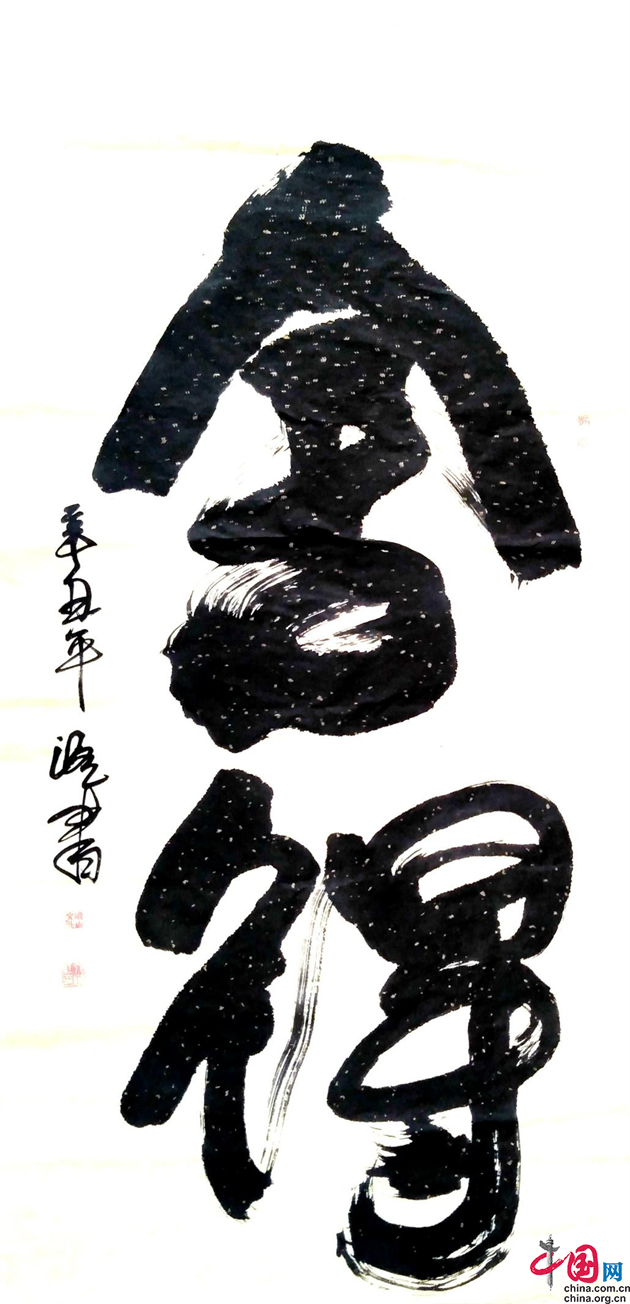

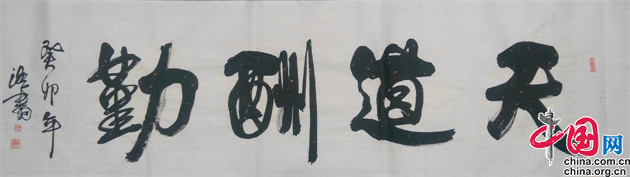

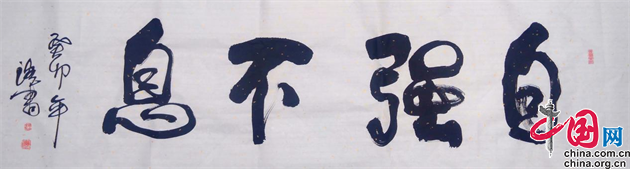

張海江創作的書法作品最具有價值所在就是創作之精誠技法之嫺熟流暢,亮點很亮,特色突出,個性鮮明。張海江書法格調高逸、韻味深長、剛柔相濟、如詩如畫,可謂:揮意灑落興何豪,墨畫銀鉤筆力高,盡得中書真妙要,情酣灑墨意神超。

提起藤條,人們腦海中浮現出的往往是一幅曲徑通幽、引深入林的玄妙畫境:粗壯的藤幹穿溝越坎,細枝末節密如垂簾;恰到好處又見枝頭鴛鴦花開,若蘭若芷。藤條到秋冬時節也不成敗象,垂老而不枯,年深而不朽,愈久愈堅勁,逢春又新生。其倔強遒勁的姿態實乃天工神來之筆。

不精不誠不能動人,雖是一幅靜態畫面,卻完美凸顯其動態韻律,其勢之大、其力之沉均表現其功力所在,給人以突出、穩健、靈動的藝術享受,整幅作品滲透著力與美的張揚和平衡,生動表現了創作者剛直、爽利、豪放的性格。張海江正是被老藤這種堅韌不拔、百折不回的氣概所折服,將“老藤”的精意融入到自己的書法中,創造了一種自成一家的書體,稱之為——張海江藤書。張海江的字,筆酣墨飽,筆墨運用得很暢快,筆勢雄健灑脫。

張海江興趣廣泛,喜詩能書、善印、會畫,對各類藝術的涉獵為他豐富和提高書法藝術提供了寶貴的營養。他潛心鑽研書法,在書法上痛下功夫,力圖在各方面打下堅實的基礎,然後再求“大破大力”,於是走進書齋,哲學、美學、文學,無所不讀,真草隸篆行無體不練。他在這裡與世界相望,一切喜怒哀樂都置於筆端之外,功名利祿就淡遠成九天之外的一粒微塵。

張海江的書法藝術充滿正能量、風格獨特、具有深厚的藝術功底。他的作品在國際書畫展賽中入選,獲獎80余次,入編百餘部書畫典籍。張海江現係河北省社會文物學會會員、邯鄲市國學研究會顧問、邯鄲市國學研究會歷史文化研究會副會長、武安市民間文藝家協會副主席、邯鄲市書法家協會會員等職。第七屆中國文化藝術政府獎文華獎最佳成就獎。由世界文化藝術研究中心、世界藝術家協會、香港中國國際交流出版社和世界華人交流協會聯合主辦的第三屆世界華人藝術大會香港大型藝術展特別金獎,並享有“世界傑出華人藝術家”稱號;體現了世界華人的最高成就。第四屆世界華人藝術大會香港大型藝術展國際特別獎,第五屆世界華人藝術大會香港大型書畫藝術展世紀榮譽獎等多項展賽。個人藝術傳作品入編《世界華人書畫篆刻名家大辭典》《世界人物辭海》《世界藝術家名人錄》《世界名人錄》等多部典籍。

張海江不但博采古今書法大家之長,更在詩歌、篆刻、考古、磁山文化研究等諸多領域吸納營養,將其風神氣韻,融會貫通;他憑藉癡迷書法藝術的興趣,結合不倦的追求,釀出書法藝術精品。

世界上最柔的東西莫過於水,然而它卻能穿透最為堅硬的東西,如滴水穿石,這就是所謂“柔德”的所在,即“弱能勝強,柔可克剛”。雖然張海江看上去有點“蔫”,但他卻有著“滴水穿石”的韌勁和毅力,做出了常人做不出的成績,令人們對他刮目相看。