初夏時節,在嘉興不少河道和水蕩裏,都還在進行著種水草的工作。

中國環境科學研究院湖泊生態環境研究所所長、研究員 姜霞:對於流動性比較大的種子一衝就走了,我們可能會用扦插的方式,對於比較好的水體,我們有一些拋種子的方式也可以種。

今天的嘉興南湖碧綠清澈,水質的變化就與一棵棵種植到水底紮根生長的水草有關。看到這兒,千萬別以為南湖水質變成如今的湖庫Ⅲ類水,靠的僅是種水草這麼簡單。單純為這些水草提供一個安全的水環境就用了近7年。

嘉興地處太湖流域下游,杭嘉湖平原的腹心地帶;東臨大海,南倚錢塘江;京杭大運河也有110多公里過境嘉興。城中200多條河道,水系縱橫,湖泊眾多,水域面積佔整個城市的12%。9條呈放射狀的水系連接著中心位置的南湖。

在嘉興的水源中,80%是過境水,分別從吳江、湖州和杭州進入。過去很長一段時間,上游來水的水質曾嚴重影響著嘉興的水環境。而作為浙北糧倉和紡織印染、製造産業的聚集地,複雜的污染成因讓嘉興的水一度被視作“生態之殤”。

2016年,國家開始“十三五”期間水污染控制與治理科技重大專項,嘉興的水環境治理是其中一項。包括國家環境科學院在內,十幾家科研單位的科學家們一同進駐嘉興。在浙江“五水共治”的基礎上,嘉興成為全國水生態修復的試點城市。時間推進到2020年。從污染治理到生態修復,嘉興遇到了瓶頸。

嘉興市生態環境局局長 施曉松:南湖中心有一個省控斷面一直達不到湖庫Ⅲ類的標準,有另外幾個監測斷面,我們在治理過程中看得到希望,就南湖一直看不到希望,因為它是湖庫標準,要求更高。

湖庫Ⅲ類水的標準意味著南湖不僅要水質達標,還需要具備良好的生態功能。而南湖九水連心,它的生態修復牽一髮動全身。浙江清華長三角研究院的生態環境研究所也是嘉興水生態修復項目的科研團隊之一。

浙江清華長三角研究院生態環境研究所所長 劉銳:從生態的角度來講,想要向第三個階段邁進,就是生態修復,更好地實現生物多樣性的提升,首先有很好的本底,才能去做生態修復,所以控源是最基本的保障,也是最重要的保障,否則生態修復的效果很難維持。

針對潛在的和更加複雜的污染源如何快速判斷和管控的問題,劉銳所長的團隊有兩個創新。一個,他們收集了嘉興市主要河道近十年的數據,經過詳細的整理、分析,形成數據庫,總結出不同河道在不同氣候條件和外部環境下,水質的變化規律和可能出現的污染特徵。一旦某個監測斷面出現問題,把實時監測的數據和大數據庫進行比對,他們能夠快速高效地鎖定需要被重點勘查的河道和區域。

而在旁邊一間實驗室里正在進行的是他們的另一個新嘗試:他們為嘉興可能出現的污染源整理出可供比對的指紋庫。不但要摸準河道裏水的脾氣和性格,他們還有一套為河水採集指紋的手段。

浙江清華長三角研究院生態環境研究所所長 劉銳:指紋資訊是水裏有很多可以發射熒光的物質,給它一個激發波長,這個物質就會再發射一個波長,形成一個特定的像指紋一樣的圖譜出來。

把出現問題的水樣指紋和指紋庫進行比對,就可以快速鎖定所有可能的污染源資訊。無論是線上監測,還是大數據庫的整理和分析,甚至利用熒光圖譜採集指紋的方式,還有無人船的聲吶技術以及勘測水下排污管網的手段。這些技術中單獨的哪一樣都不能説是絕對的創新,但科學家們把這一系列手段綜合利用在水污染的溯源和精準防控上,卻是科技賦能美麗中國建設的全新嘗試。這帶來的將是管理理念和方式的變革。

生態環境部科技與財務司科技處處長 於俊傑:隨著科技手段的升級、儀器裝備設備的升級,還有治理理念的更新,現在我們更多是從原來的末端走向了過程、走向了前端、走向了預警,還有更超前的一些未知事件的提前研判,這會帶來很多顛覆性的變化,對我們將來的管理模式會産生很多顛覆性變化。

在嘉興南湖的生態修復過程中,精準溯源、控源的問題解決了,可怎麼讓這些水草能存活下去,科研團隊還面臨著另一個挑戰。

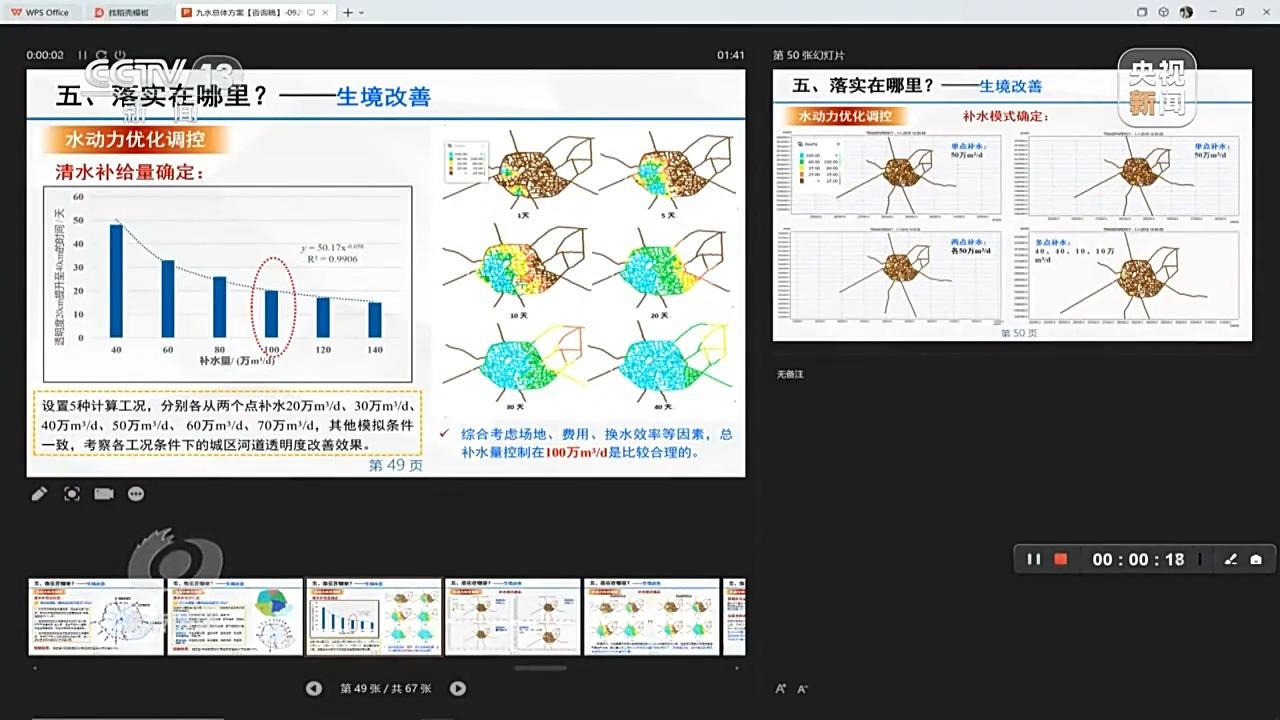

中國環境科學研究院湖泊生態環境研究所所長、研究員 姜霞:我們當時也在考慮如何把客水裏面污染比較重的,直接快速流經城市或者通過大包圍排出去,我們把相對好的一些區域的水用來作為先期的水,提供水生植被生長的良好環境,但是它的水動力條件實在太差了。

嘉興地處平原河網,整個城市水域從上游到下游橫跨100多公里,但水位落差不足一米。再加上海洋的潮汐對城市水體的頂托作用,嘉興的水流動性極差。

同濟大學環境科學與工程學院副教授 王榮昌:這是我們的一個難點,也是智慧的地方。平原河網地區的水位調控靠有限的水位差,有點趕潮的那種河網水系,有時候水位高,有時候水位低,水位高的時候就把閘打開,就往這兒引,水位低就降下來,水位就存下來。

嘉興作為內澇城市,有一個相對完整的防洪系統。54個閘壩和5大樞紐正好把主城區圍在中間。來自同濟大學的科研團隊十分巧妙地利用了已有的防洪工程,通過人為手段製造一些水位差,水的流動性有了,也為有選擇性地把流經嘉興客水中的優質水補充到市區水網創造了條件。簡單説,就是把好水留下,不好的排出去。

王榮昌教授用他們製作的基於大數據的水動力模型,展示了不同方案下,嘉興整個城市水網在相應時間內的調水、換水場景。而南湖作為水網中心點,也是用這樣的方式實現了水體的調度和轉換。

同濟大學環境科學與工程學院副教授 王榮昌:我們真正的挑戰不是水動力模擬,這個是相對比較成熟的。我們的模擬是把水質的指標也加進去,讓南湖慢慢變成一個透明的系統,這個透明指的是對整個水質的特性、生物的特性、生態的特性,都有數據的監測和支撐。

數智化正是南湖水生態修復科技賦能典型的特徵之一。水質條件具備了,中國環科院的湖泊生態研究所要解決最後的難題。

中國環境科學研究院湖泊生態環境研究所所長、研究員 姜霞:它的底泥像流狀的,很稀。行船以後就擾起來了,植物扎不了根。在流態泥的情況下,有機質又比較高,我如何進行植物修復。

他們用了一個看似簡單,卻非常智慧的做法。在南湖特定區域,優先選擇能夠進行水生態修復的水體,再利用一些水底和水面的工程作為輔助措施降低擾動,在減少人為干預的同時,提升水體透明度。

中國環境科學研究院湖泊生態環境研究所所長、研究員 姜霞:這樣能夠快速進行植被植物的紮根和擴繁。

南湖就是這樣,從邊緣向湖心,一點點清澈起來。現在,南湖裏的水生植物已經從人工種植的三種恢復到了十多種,底棲動物的種類也達到了十種以上。這裡的水下森林已經是一個豐富多彩的生態系統了。而南湖的成功經驗也正在輻射整個長三角地區生態一體化進程。在嘉善縣,生態修復後的祥符蕩成為長三角地區的科創綠谷;在平湖,水生態修復正在助力這裡美麗鄉村的建設和産業發展。

秀水泱泱,紅船依舊。這就是整個南湖生態蝶變的過程。

有了健康的生態環境,南湖的水質已經可以穩定保持在湖庫Ⅲ類水的標準。加強科技支撐,是健全美麗中國建設保障體系的重要內容。科技賦能美麗中國建設,南湖只是一個縮影。我們看到,監測是手段、模型是手段、生態措施是手段,而科研工作者們將這些手段有機地合成了一個技術體系,這也為跨區域、跨領域的生態環境治理提供了有益借鑒。高水準保護,高品質發展,這是科技賦能美麗中國建設的意義所在。