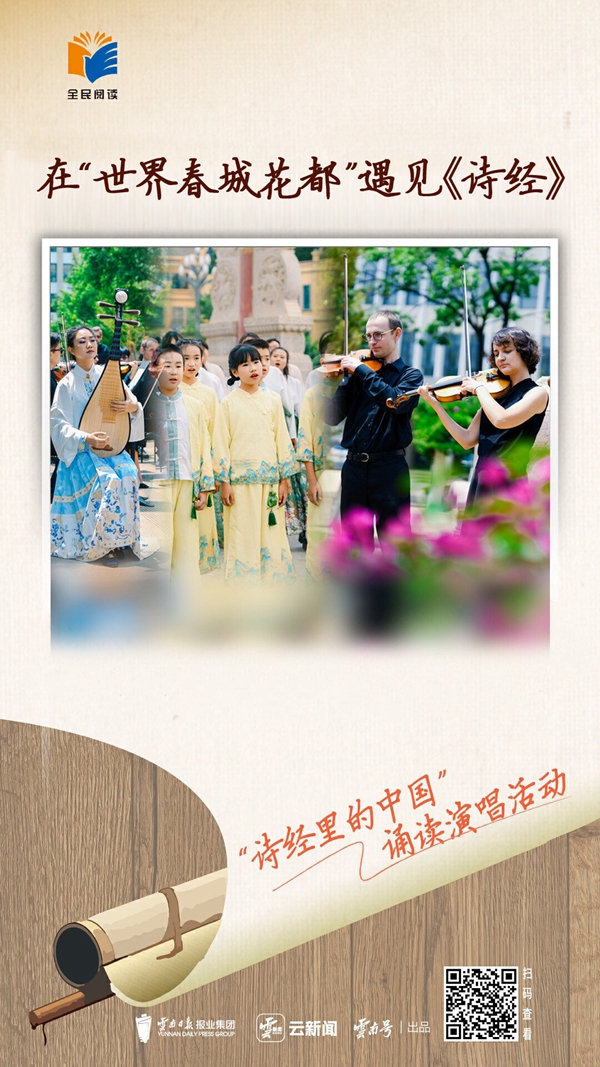

(“詩經裏的中國”誦讀演唱活動《詩經·鄭風·野有蔓草》拍攝現場。徐俊/攝)

晴空為穹頂,美景當舞臺,城市作背景。這是《野有蔓草》男女主人公的邂逅;是“詩”“歌”與交響樂的邂逅;是現代人與古代先民跨越時空的邂逅,也是生長在北京的白族姑娘劉智晗與家鄉的別樣邂逅。

所有這些,正好能用一句《野有蔓草》的原句來描述:邂逅相遇,適我願兮。

第三屆全民閱讀大會期間,由雲南省委宣傳部、雲南省委網信辦主辦的“詩經裏的中國”誦讀表演活動,將《詩經》經典名篇與“有一種叫雲南的生活”IP相契合,與雲南六座城市的文脈相融合,展示中華文化經典之美、生態雲南之美、民族團結之美、城市發展之美。其中,《詩經·鄭風·野有蔓草》,作曲者便是劉智晗。

“我和雲南是血脈相連的緣分。大理是我母親的家鄉,也是我的家鄉。我是白族,雖然從小生長在北京,但記得小時候每年‘三月街’都會興高采烈地穿著民族服飾去參加在京大理鄉親們的聯歡。”劉智晗,非遺古琴與琴歌傳承人,中央民族大學非遺博士,生長在北京的白族姑娘。

(北京本心堂藝術劇院供圖)

“中華民族本身就有著悠久的歌詩傳統,孔子時代弦歌不輟,而今我們依然傳誦、吟唱著跨越千年的詩歌。”在劉智晗看來,“詩經裏的中國”誦讀表演活動很有意義。劉智晗表示,從人類學的角度看,表演活動帶給大家的參與感和現場感是豐富而直觀的。

“在這個場域下,大家都成為了參與表演的主體,以誦讀的方式和《詩經》進行著深度的交融互動,相比于僅僅作為客體被閱讀的文字,這樣的誦讀表演活動無疑可以給大眾帶來更多元的感官刺激和更豐富的情感體驗。”劉智晗説。

劉智晗與《野有蔓草》的不解之緣,開始於她的第一張個人音樂創作專輯。“當時想選《詩經》中的一首作為開篇,而‘邂逅相遇,適我願兮’是第一時間閃現在腦海中的詩句。”在劉智晗看來,是經典的《詩經》作品成就了這首音樂,人們對歌曲的喜愛也都是愛屋及烏,源於對《詩經》中這首作品的喜愛。

(“詩經裏的中國”誦讀演唱活動《詩經·鄭風·野有蔓草》拍攝現場。徐俊/攝)

“在這首作品中,我覺得我所做的只是重新設計了詩文本身疊唱的結構,把對原文段落重復方式的編排結合音樂的設計,用主歌和副歌講述了一個‘邂逅相遇’的音樂故事,使聽到這首作品的朋友們都能聯想起自己人生中曾經經歷過的一場難忘邂逅。”劉智晗説。

“可能有些人覺得古詩詞和文言文讀起來比較陌生,因此一提到古詩文就有些望而卻步,但我覺得經典古詩文的魅力和古今共通的情感共鳴,不應該因為語言的流變疏離而被消解。”劉智晗表示,詩詞與現代音樂的結合,可以有效地拉近古詩文與當代大眾生活的距離。

正如劉智晗所説,以音樂詞彙塑造聽覺形象,讓人們能更快、更直接地進入古詩文的語境,更直觀地在音樂中實現與詩人的情感聯通。這,豈不也是一種“邂逅相遇,適我願兮”。(王熠)

(責任編輯:孟君君)