四大名果

莆田龍眼栽培歷史有1100多年,主要分佈在木蘭溪沿岸、萩蘆溪下游海拔200米以下的平原、低丘地帶。現有70多個品種、品係和優良單株,主要品種有烏龍嶺、油潭本、九月烏、松風本、立冬本等。其幹製品稱“桂圓幹”,遠銷國內外,有“興化桂圓甲天下”之美稱。

莆田荔枝栽培歷史悠久,因盛産荔枝,城區亦稱“荔城”。有古荔“宋家香”,樹齡1200多年,荔枝品質優良,享譽國內外。主要分佈在木蘭溪、延壽溪流域,以及城廂區和涵江區近郊,主要品種有陳紫、宋家香、綠砂、白荔枝等。

文旦柚主要出産于仙遊縣度尾鎮。1984年,時任國家主席李先念在福建視察時,品嘗後將其命名為“度尾無籽蜜柚”。主要栽培品種有度尾無籽蜜柚、坪山柚等。

宋代時,莆田境內就有枇杷栽培,主要分佈在常太、書峰等鄉鎮的中低山坡地。2001年,常太鎮被農業農村部授予“中國枇杷第一鄉”稱號。境內現有品種50多個,主要有早鐘6號、解放鐘、常白1號、森尾早生等品種。

海産品

産于莆田南日島海域的南日鮑,是以皺紋盤鮑為母本、日本盤鮑為父本雜交出來的新品係。其養殖區域選擇在南日島30米等深線以內的淺海。其外殼形狀完整,稍呈扁卵圓形,殼頂較為突起,殼面有不規則的環狀皺褶,呼吸孔5~9個,殼色呈墨綠色、綠色、褐色或這幾種顏色相間。南日鮑含有豐富的蛋白質,還有較多的鈣、鐵、碘和維生素A等營養元素。

南日鮑味道鮮美獨特,飲譽天下,已分別獲得“國家地理標誌保護産品”、福建省“十大漁業品牌”等稱號,入選“國家生態原産地産品保護”品牌。近兩年,鮑魚罐頭出口供不應求。目前全市養殖規模約5億粒,年産值達10億元。

莆田紅毛菜原産于礁石上,藻體紫紅色,為直立不分枝的絲狀體,高3~15釐米,最長達20釐米,體寬為20~30微米(指近基部單列細胞),生長盛期為當年12月至次年2月,具有補血降壓,滋陰祛火,軟化血管,預防動脈粥樣硬化的作用。它不僅富含高度不飽和脂肪酸,且營養成分相當豐富。紅毛菜的蛋白質、脂肪、各種氨基酸含量均高於紫菜。

莆田是紅毛菜養殖的主産區,養殖規模在160公頃左右。“莆田紅毛菜”于2016年喜獲“國家地理標誌證明商標”。對東南亞國家的消費者來説,莆田紅毛菜是藻類中的極品,産品十分走俏。

莆田雙線紫蛤是一種名貴的底棲雙殼貝類,為福建省級重點保護水生野生動物。貝呈長橢圓形,兩殼相等,兩側不等,殼表有黃褐色或咖啡色外皮,常脫落露出白色或紫灰色貝殼,同心生長線細密,自殼頂至後腹面有兩條不明顯的淺色放射帶,外韌帶短而突出,殼內面呈紫色。肉質脆嫩鮮美,高蛋白,少脂肪,含鐵、鈣等多種微量元素。

莆田雙線紫蛤目前僅分佈在莆田市南日島周邊海域。2014年,進行規模化人工育苗,並實施了人工增殖放流,産業化前景十分廣闊。

莆田花蛤是福建省“四大貝類”之一。莆田花蛤肉質鮮美,營養豐富,清熱解毒,是夏日人們餐桌上的美味。

莆田先民早有採蛤和食用蛤類的習慣。過去,莆田蛤仔主要以野生為主。1977年,福建省水産科學研究所、莆田縣水産技術推廣站和城廂區靈川鎮下尾村聯合在下尾海區進行“花蛤人工育苗及半人工增養殖”試驗,成功培育出莆田蛤仔苗種,填補了福建省花蛤育苗史上的空白,為全國首創。之後,莆田市海源實業有限公司承擔了花蛤大水面人工育苗等多項省、市科技項目,並榮獲2009年度“國家科技進步二等獎”。2011年12月,莆田市被中國漁業協會授予“中國花蛤之鄉”稱號。目前,全市蛤苗的年供應量佔全國市場的一半以上,莆田市“蛤老大”品牌系列産品已經銷全國。

莆田紫菜原産于礁石上,藻體暗紫綠略帶褐色,披針形、亞卵形或長卵形,基部心臟形、圓形或楔形,邊緣稍有褶皺或無,具有稀疏的鋸齒。

莆田紫菜味美價廉,含有大量人體必需的氨基酸、礦物質和維生素,素有“營養寶庫”的美稱。李時珍在《本草綱目》中記述紫菜“主治熱氣”“凡癭結積塊之病,宜常食紫菜”。莆田紫菜所含的紫菜多糖、膳食纖維,還具有增強免疫力、抗腫瘤、降血脂等多種功效。

歷史上,莆田野生壇紫菜比較出名的有“一鸕(鸕鶿嶼)、二燕(燕嶼)、三洋嶼”之説,而如今南日島東岱村的莆田紫菜(野生壇紫菜)和山亭鎮蔣山村的莆田紫菜頗具盛名。

莆田縊蟶是莆田傳統海水養殖貝類品種。貝殼長形,背腹緣近於平行,前後端圓,殼頂位於背緣,略靠前端。莆田縊蟶殼薄而脆,體呈長圓柱形,兩殼相連處於背部,自殼頂起斜向腹緣,中央部有一道凹溝,為該種的主要特徵。莆田縊蟶富含碘、硒、鋅和錳,常食蟶子能健腦益智。主要養殖方式有灘塗養蟶、蓄水養蟶和池塘混養等。涵江區三江口鎮哆頭村盛産莆田縊蟶苗,是福建省四大蟶苗基地之一。

莆田牡蠣肉質鮮美,營養豐富,素有“海裏的牛奶”之美稱。蠣肉體內含有較多的鋅和鈣等多種活性物質。20世紀90年代,莆田牡蠣由棚架式養殖發展到浮筏式吊養和延繩式吊養等深水吊養技術,牡蠣養殖由平面向立體發展,由灘塗推向淺海,養殖面積和産量有了大幅提高,成為莆田市養殖規模和産量最大的品種。2017年,“莆田牡蠣”喜獲“國家地理標誌證明商標”。

地方風味

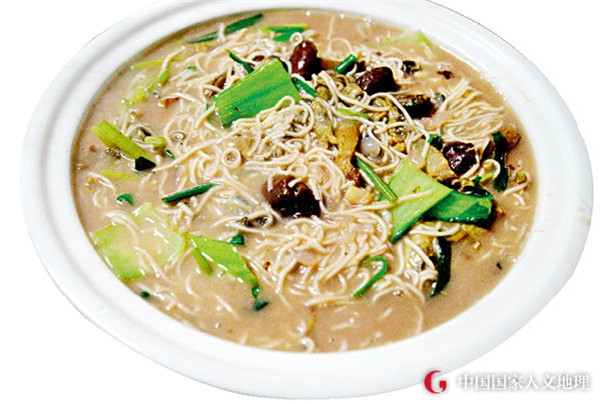

鹵面在全國各地都有各自的特色,莆田各地的鹵面也不盡相同,關鍵在於面的筋道,熬的高湯和配料以及火候。

江口鹵面。名廚陳侯英最早在江口須街開了一家“雙龍香”飯店,以獨特的鹵面烹調技藝而名揚江口、橋尾一帶。中華人民共和國成立後,因江口地處福廈路交通要衝,水陸交通便利,外地人出入頻繁,江口鹵面色、香、味俱全又物美價廉,許多客商在雙龍香飯店吃過鹵面後,都讚不絕口,一時間客賓如雲。

麵條用優質麵粉,加一定比例的清水攪拌,經碾面機反覆碾壓加工,生産出白、細、長且有柔韌性的麵條。熬高湯得挑選豬骨頭裏最好的骨段,熬出來的高湯要色、香、味俱全,油而不膩,要根據骨頭量確定加水量,既不能稠更不能稀。配料方面,瘦肉、香菇、蝦幹、海蠣、蟶、韭菜、蒜末兒、生油都是常用的。火候也很有講究,煮麵最好選用鐵鍋,而且要用柴火燒,保持溫度適中。經過精心烹調,做出不硬、不爛、有韌性的面,最後給鹵面添加經烘乾的紫菜、油炸花生仁、蛋煎、韭菜、香菜,並排出圖案,使其色澤艷而不俗,形成一道色、香、味俱全的佳肴。

興化米粉。這是莆田市一大特産,明代就有米粉外銷,産地以莆田縣黃石鎮西洪和清江兩村為主。米粉以上等黃尖米製作的最好,製作須經過9道工序。正宗興化米粉,條細如絲、煮炒易熟、色澤微黃、味道特別,獨具地方風味,煮、炒、炸皆可,用開水燙後即可食用,故被稱為“世界上最早的快熟食品”。

莆田熗肉。要做好這道菜,需要拿出四樣功夫:其一是選好肉料,最好選用質地柔嫩的豬裏脊肉,再用木槌打爛肉塊,然後切成細丁;其二是腌漬佳味,把切好的肉丁放入拌有鹽、糖、味精、醬油的盤中腌制,待入味後取出;其三是沾糊澱粉,把肉丁均勻地沾糊品質上好的澱粉,然後倒入滾沸的湯裏;其四是掌握火候,入鍋15分鐘即可。裏面加入了特製的豆腐丸,出鍋後,熗肉爽滑味美,豆腐丸吸收了湯汁的精華,芳香鮮美。芥藍菜葉是用高湯氽過的,切細後加進鍋內,菜色鮮生青翠。這樣做出來的熗肉,肉質鮮美,味道上佳。

莆田荔枝肉。它的歷史已有二三百年。古時候,莆田窮人家很少有肉吃。過節時,父母才會買來少許豬肉,裹上一層地瓜粉,看起來厚實,再將摘下來的荔枝去核,果肉裹在肉裏,放入鍋內油炸。如今在莆田鄉下,很多村民在做荔枝肉時,仍舊延續了這種傳統做法,但將荔枝果肉換成了豬肉。莆田荔枝肉以油炸為主,更重肉味本身,炸好後蘸上醋和醬油,吃起來外酥裏嫩。莆田荔枝肉在挑選肉品時,不能有一點肥肉。製作時,精瘦肉的腌制時間要把握到位,先將姜、蒜剁碎,再放入瘦肉拌勻,加少許白糖、鹽、味精,最後拌入調和好的木薯粉和番薯粉,腌制時間在13小時左右,讓瘦肉完全吸收作料的味道。炸荔枝肉時,油溫要控制在70~80℃,油炸過程中,必須用漏勺和炒勺不停地翻攪,讓每塊肉都能充分受熱,炸至金黃色便可出鍋。

莆田龍眼

莆田荔枝

莆田文旦柚

莆田枇杷

莆田南日鮑

莆田紅毛菜

莆田雙線紫蛤

莆田花蛤

莆田紫菜

莆田縊蟶

莆田牡蠣

莆田鹵面

興化米粉

莆田熗肉

莆田荔枝肉

(責任編輯:張晨晨)