隴上尋秦二十載

新甘肅·甘肅日報記者蘇家英

光明日報記者王冰雅尚傑

為溯秦源,西安人侯紅偉從關中“西進”隴原。

2004年,甘肅省文物考古研究所等五家單位組成“早期秦文化與西戎文化考古”項目組,沿著西漢水脈絡,探尋中華民族文明源流。那一年,侯紅偉大學畢業,進入甘肅省文物考古研究所工作,也由此開啟了他人生的“尋秦”之旅。

一晃21年,異鄉成故鄉。山頂的風、深夜的月,盛夏的烈日、隆冬的積雪,以及這裡的土地,連同埋藏在地下的悠悠歷史,44歲的侯紅偉都了然於心。

禮縣大堡子山、清水李崖、禮縣四角坪……他的足跡遍佈甘肅隴東南的溝溝坎坎、邊邊角角。

功夫深處驚喜自來

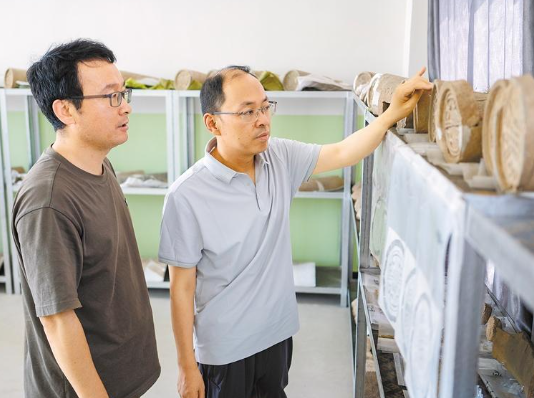

侯紅偉,甘肅省文物考古研究所副研究館員、四角坪遺址考古隊領隊。要説他是如何走上考古道路的,多少有些機緣巧合。

“2000年夏天高考後,我正為選專業苦惱,恰好電視直播西安仙遊寺法王塔地宮的開啟過程。當看到隋代舍利子從鎏金銅棺、石函中現世時,我第一次真切地感受到考古的魅力。更巧的是,那位在直播仲介紹情況的考古領隊,竟也畢業于我計劃填報的西北大學。當即決定,就選考古。”侯紅偉回憶道。

當時,侯紅偉是全班唯一主動選擇這個專業的學生。這看似偶然的起點,與他後來工作中不期而遇的偶然驚喜,卻有了一種必然的呼應。

2004年大學畢業後,侯紅偉投身考古工作,著迷于這份工作帶給他的驚喜:2006年,侯紅偉跟隨團隊發掘禮縣大堡子山祭祀樂器坑時,這個初判為殘墓的盜洞在下探幾釐米後竟發現了迄今最早、最為完整精美的秦國禮樂遺存——秦子镈鐘。那一刻的震撼,令侯紅偉迄今難忘。

一片瓦當,一方地磚,一套鐘镈……深掘一寸,便得一寸歡喜。侯紅偉將散落的秦文化“拼圖”悉心撿拾綴合,得以一窺那段塵封的歷史。

侯紅偉的“尋秦”之路,從此越走越遠。

家鄉陜西考古聲名顯赫,侯紅偉自幼便知道。然而,萬事萬物總有源頭,秦文化的源頭,就在甘肅。龐大的秦帝國是如何形成、興起的?揭露這些歷史謎題,正是甘肅秦文化考古的價值所在,也是侯紅偉癡迷的使命所繫。

20餘年間,侯紅偉踏遍天水、隴南的考古遺址。一個常思常新的叩問反覆出現在心底:歷史厚重,蹤跡又難辨,如何更好地尋脈秦址,並以考古實證串珠成鏈,揭開千年前的秦帝國面紗?

2015年擔任禮縣大堡子山遺址考古領隊,2019年擔任甘谷毛家坪遺址考古領隊,2021年擔任禮縣四角坪遺址考古領隊……侯紅偉負責的工作更加繁雜,身上的責任越來越重。

“從被動參與,轉變為主動擔當。”侯紅偉逐漸意識到,必須“跳”出對單個器物或單個遺跡發掘的關注,轉向對整個遺址發掘的系統規劃。從制定方案、調度人員,到與地方政府、合作單位打好交道,再到保障文物和人員安全等,都得統籌考量。

要實現這種轉變,需要以能力的提升為堅實依託,包括田野實踐的持續淬煉、理論知識的積澱更新。

有人説,田野是考古的生命力所在。山高路遠也好,天氣複雜也罷,田野考古發掘都必須“紮下去”。

2020年發掘四角坪遺址之初,侯紅偉和大家度過了一段艱難的“開荒”歲月:每年3月份,他們開始發掘,到年底結束,四時更疊皆在鎬鏟之下;每天,他們都很“難挨”,每日收工後,只能擠進鄰近山頭電視信號轉机站內的幾個房間,熱乎飯吃不上,上廁所不方便,手機也壓根沒有信號,天蒼蒼、野茫茫,唯有孤獨相伴。

也有人説,考古人有兩把“手鏟”,一把是田野考古發掘的必備工具,一把是分析檢測考古遺存“潛資訊”的科技手段。這些與時俱進的新技術、新手段,能讓隴地秦文化重煥光彩。

因此,侯紅偉始終沒有停下學習的腳步,吸納最新的考古技術,積累地質學、生物學、化學等各學科知識。用他的話説:“當極具偶然性的驚喜降臨,只有做足了準備,才能抓住。”

常有遺憾總是堅守

“秦文化的特質是踏實堅韌、注重實效,這是秦人最終成就統一大業的內在動因。”侯紅偉説,這種特質支撐秦人在西陲紮根、擴張,在商鞅變法時將務實精神推向極致,建立了高效的國家機器。

從事秦文化考古的侯紅偉們,也特別“務實”——以四角坪遺址發掘為例,每天清晨七八點,他們便在四格子山山頂布設探方、清理土層、辨別遺跡、記錄數據,全程俯身泥土,直至日暮收工。就這樣,日復一日,年復一年……

這條“尋秦”之路,宛若秦人西遷隴右、西陲創業、崛起關隴、實現統一的創業歷程,並不容易。

尋秦路遠,歸家路長。

有一年,侯紅偉在考古工地堅守了270多天,風吹日曬讓他模樣大變。回到家,幼小的孩子怔怔地望著黝黑粗糙、鬍子拉碴的他,沒認出這是自己天天嘴裏念叨的爸爸。咫尺之間,父女二人,竟成了彼此最熟悉的陌生人,他們僵在原地,誰也沒敢上前。

對妻兒的虧欠感,始終縈繞在侯紅偉心頭,甚至孩子出生,他都不在妻子身邊……那些錯失的重要時刻,化作無法彌補的遺憾。

侯紅偉動搖過,尤其是錯失見父親最後一面之時。那是清水李崖遺址發掘最緊要的關頭,考古學家、北京大學教授、“早期秦文化與西戎文化考古”項目組組長趙化成幾次催促他回家,可他想著父親病情穩定,手裏的工作又千頭萬緒,於是一拖再拖……“最終,是妻子替我盡了最後的孝道。”

“母親只要在電視上看到我介紹考古成果,就會自豪地説,‘你選考古果然沒錯’,也會為在外奔波的我牽腸挂肚,反覆叮囑我保重身體、好好工作。”難回的家,成了侯紅偉心底最深的惦念。有時候他也會想,自己既未能承歡膝下,也不曾病榻侍奉,那麼作出的選擇,以及無盡的忙碌,究竟換來了什麼?

侯紅偉的迷茫和痛苦,是每一個考古人都曾面對的。又靠什麼挺下來?他説了四個字——職業堅守。如何理解職業堅守?或許,就是在迷茫、倦怠、孤獨、遺憾面前,依舊追求一絲不茍,依舊做到精益求精。

“工作是永遠幹不完的,但只要幹起來,還是希望能把它幹好。因為,我選擇了這份工作。”侯紅偉想,做出任何選擇,都會有遺憾,可人生不就是在一個又一個遺憾中度過的嗎?“有了遺憾,我們盡力去彌補,實在彌補不了,就把它永遠記在心裏好了。”經歷了許多,侯紅偉發現,自己還是那麼熱愛秦文化考古,一如深深影響他的老師趙化成。

“2010年到2011年,清水李崖遺址發掘期間,趙化成先生年事已高,更歷經數次癌症手術,身體狀況不好,但他依舊堅持在考古一線,和團隊成員同吃同住同發掘。”在侯紅偉的印象裏,趙化成老先生從不跟大家講什麼道理,只是默默躬身力行,但那份無聲的感召,牽引著整個團隊跋涉向前,每個人都不自覺地緊追他的腳步,做好工作。

前輩的精神,侯紅偉傳承了下來。“希望更年輕的後輩接續繼承這種精神。”

唸唸不忘必有迴響

禮縣四角坪遺址入選2023年度全國十大考古新發現,是侯紅偉和團隊成員“守得雲開見月明”的“高光時刻”。

經過5年多系統性發掘,他們明確,四角坪遺址是一處秦代大型禮制性建築遺址,體現了宗廟建築、畤祭建築之外的又一種秦祭祀建築形式。

“遺址建築群整體呈典型的中心對稱格局,具有極強的禮儀性,規模之大、等級之高,實為罕見。我們推測,它很可能是為始皇帝西巡準備的祭祀場所。”侯紅偉説。

站在四角坪遺址上,侯紅偉是有成就感的,“這個遺址從規劃、調查、勘探、發掘,基本是在我的規劃下一點點完成的。”

也正如他始終相信的,“唸唸不忘,必有迴響”。多年間,他和團隊成員通過一鏟又一鏟發掘、一筆又一筆記錄、一次又一次深入思考,去尋求問題的答案,亦一點點接近歷史的真相。

“我經常一個人在四角坪遺址來回踱步。在這裡,我不僅真切地感受到建築格局的恢宏,還會産生許多疑惑,‘為什麼要削平山頭,修築這個祭祀建築’‘這個祭祀建築到底是為誰修築的’……很多問題,我需要自己去了解清楚,還要面對公眾進行合理的闡釋。”一路“尋秦”,侯紅偉大膽假設、小心求證。

畢竟,考古工作不是尋寶探險,而是一項嚴謹的科學工作,有著揭示歷史原貌、填補歷史空白的作用。

四角坪遺址發現初期,僅被判定為秦漢時期的軍事瞭望及防衛遺址。若不是侯紅偉和團隊成員精耕細掘,該遺址的重要價值,或將永湮塵壤——它是國家祭祀變革與中國“大一統”歷史進程的物化載體,體現了中國古代統一國家形成初期的風格和氣魄,它的建築格局,深刻影響了漢代德陽廟、王莽九廟甚至後來天壇、地壇等的祭祀建築風貌。

侯紅偉直言,這是自己主持參與的時間最長、規模最大的一次考古發掘,“十大”殊榮(禮縣四角坪遺址入選2023年度全國十大考古新發現),給予了自己和團隊成員莫大的認可和鼓勵。

但他更清醒地認識到,“尋秦”路上,自己並非獨行;考古途中,總有新人加入。這無數同行,包括有奉獻畢生的老一輩學者,還有初入行業的青年工作者,終其一生可能都與“十大”無緣,“難道説,他們沒有成果嗎?”

他認為,考古人的畢生追求,不應簡化為取得某項業界榮譽,這本質上是一種目標的錯位。而應在工作細節上、認知上、學識上不斷突破,提升自己的專業能力,然後更好地運用考古學,為弘揚中華優秀傳統文化做些事,如秦國在歷史長河中留下諸多蛛絲馬跡般,以踏石留印的考古工作,為“考古中國”增添自己的一磚一瓦。

登上四角坪遺址所在的四格子山山頂,極目遠眺,四野盡收眼底;天空很低,仿佛觸手可及。侯紅偉站在山頂,思緒常被拉向很遠,遠到2000多年前的秦國;又很快將思緒拉回,視線移至腳下,他知道,自此出發,還有許多事要做:除了繼續埋頭于考古發掘和資料整理,還需強化考古成果的闡釋、傳播,促進考古成果社會共用,讓秦文化走進大眾視野。

尋秦20年,侯紅偉覺得,早期秦文化的研究只是開了個頭。“但萬事開頭難,下一個20年,或者下下一個20年,新的繼任者一定會站在我們的肩膀上,把甘肅秦文化研究推向新的高度。”

【責任編輯:王琦】

(原標題:隴上尋秦二十載)