潛水員出艙入海巡潛

經過飽和潛水試驗和13天的減壓,參加飽和潛水專項試驗的北海艦隊某防救生支隊4名潛水員于1月20日出艙,標誌著海軍組織的飽和潛水專項試驗取得了圓滿成功,並一舉創造了330.2米的全國飽和潛水新紀錄。

隨著海軍轉型建設和海洋權益的不斷拓展,海軍艦艇編隊挺進深藍在海洋的廣度、深度上不斷取得新得突破。擔負全海軍、全海域應急救援任務,尤其是援潛救生任務的北海艦隊某海上防險救生支隊,著眼于使命需求,堅持實戰標準,大力提升核心救援能力,向更快、更高、更深、更遠發起了一次又一次衝擊。

該支隊劉傑支隊長告訴記者,300米是世界大多數潛艇的極限深度,能否在這個深度進行高效的潛水作業,關係到打通高效精準進行援潛救生的“最後一公里”的關鍵問題。同時,它對提高沉船打撈、水下施工、海洋資源勘探開發等作業能力,推動潛水醫學進步,都具有重要意義。當前,世界上只有少數幾個發達國傢具備大深度飽和潛水能力。

這次試驗任務,他們就是瞄準了300米這個目標,在實戰環境中檢驗飽和潛水技術性能,鍛鍊潛水員隊伍。2013年9月,某防救支隊新型援潛救生船“海洋島”號奉命趕赴南海,海軍飽和潛水專項試驗正式啟動。經過長達480天,歷時3年的,方案論證、預先訓練、裝備調試、水文調查等準備工作,先後順利完成了碼頭和海上60米、100米飽和潛水試驗,2015年1月,大深度潛水試驗終於迎來了終極挑戰。

挑戰極限高壓

1月4日13時26分,飽和潛水試驗開始。經過層層選拔挑選出的該支隊徐曉、高傑、張恒銀、李勇4名潛水員,充滿信心地跨入高壓艙,開始進行飽和加壓。飽和潛水的潛水員和航太員所面臨的挑戰有很大不同,航太員是暫態承受壓力會達到幾個G,平時處在正常氣壓下的失重狀態。而潛水員在300米水下就要承擔31個大氣壓,相當於每平方米幾萬公斤的負荷,這種負荷讓潛水員身上的每個細胞都要承受壓力。

隨著儀錶數據的不斷上升,潛水員感到呼吸困難、關節疼痛,甚至慢慢産生了味覺的缺失。“艙內達到26個大氣壓後,胸口就像壓了一塊大石頭,徐曉、高傑出現了頭暈噁心、站立不穩現象”潛水員李勇在隨身筆記中紀錄下了試驗感受。

大深度飽和潛水風險很大,對潛水員的身體、心理等各方面要求也極高。資料顯示,曾有發達國家在進行大深度飽和潛水實驗的過程中,僅僅因為溫度控制不當,潛水員在艙內犧牲。一些容易忽視的細節就能決定試驗成敗。此次試驗指揮員王鶴鵬副支隊長介紹説,為保證試驗萬無一失,支隊專門成立了指揮所、潛水組、裝備保障組、醫療保障組等各領域骨幹組成的專家團隊,並先後制定了10余份方案預案和詳盡完備的安全風險評估報告,同時邀請軍地潛水專家、醫院教授等進行相關授課。從碼頭訓練、30米潛水訓練、60米邦司潛水訓練到最終的300米飽和潛水試驗,分階段、分層次對潛水員進行加壓、體能、心理等專項訓練,讓潛水員們從身體上和心理上逐步戰勝超高壓環境和由之帶來的恐懼情緒。

各種滋味常人無法體會,從開始的吃不下飯、睡不著覺,到後來的精神恍惚、頭痛欲裂、呼吸困難,危險隨時可能出現。在這個完全密閉、高壓的環境中,一旦身體出現病症,很難進行救治,進不去也出不來。而精密的高壓艙,一旦哪一個管子耐不住壓力出現故障,後果都將不堪設想。所有專家骨幹一起鉚在了試驗現場,一旦出現問題能夠做到“秒級反應”。

“感覺骨頭被壓得厲害,關節像脫臼一樣伸展不開,整個人就好像被真空包裝的食物。”徐曉在隨身的日記本中寫到。

加到28個大氣壓時,指揮組暫停了加壓進度,採用心理、醫療、營養等干預措施,幫助艙內潛水員調整狀態。“繼續加壓!”僅僅過了12分鐘,氦語音通話系統傳來了艙內潛水員的聲音。徐曉、高傑剛剛感覺身體不適的症狀稍有所緩解就繼續請戰。向深海挺進,他們不願有絲毫停留。

“要是身體不舒服,你們一定要説出來!”

監視器前的王副支隊長,儘管已十分憔悴疲憊,但仍緊張焦急地看著螢幕,眼睛眨都不眨。

隨著艙內壓力的不斷上升,現場人員緊張有序的調節加壓閥門,查看腦電記錄程式、腦幹聽覺誘發電位監測儀、手指震顫儀等設備……艙內外緊密配合,向更大的深度發起了衝擊。

1月5日07時30分,加壓表指向300米。這是此次試驗計劃加壓的最大深度,潛水員們激動而又興奮的向艙外人員敬禮致意,喜悅的表情告訴戰友們飽和加壓順利,做好深潛準備。

巡遊海底世界

潛水鐘是潛水員進入深海的載具,主要用於在深海和生活艙之間轉運,同時又是潛水員在深海作業的休息站。

完成加壓後,生活艙、過渡艙、潛水鐘準備進行聯接。

“開始對接!”指揮員一聲令下,三件裝具的艙口快速準確地對在了一起。

“開始對接!”指揮員一聲令下,三件裝具的艙口快速準確地對在了一起。

“形成硬密封!”

“各艙加壓完畢,可以轉移潛水員。”

5日22時38分,徐曉、張恒銀、李勇3名潛水員從生活艙經由過渡艙進入潛水鐘,踏上了深海征程。高傑作為替補,留在生活艙待命。

潛水鐘與過渡艙脫離後,被鋼纜牽引拖曳到與通向深海的月池上方,月池在海浪拍打下,不時傳來“咚咚”的聲音,仿佛在為潛水員們擂鼓吶喊助威。

“潛水鐘入水!”

隨著指揮員王副支隊長一聲令下,搭載著3名潛水員的潛水鐘,載著廣大官兵勝利的期望,被緩緩吊放入月池,海水逐漸淹沒了鐘身,潛水鐘最終消失在深藍。

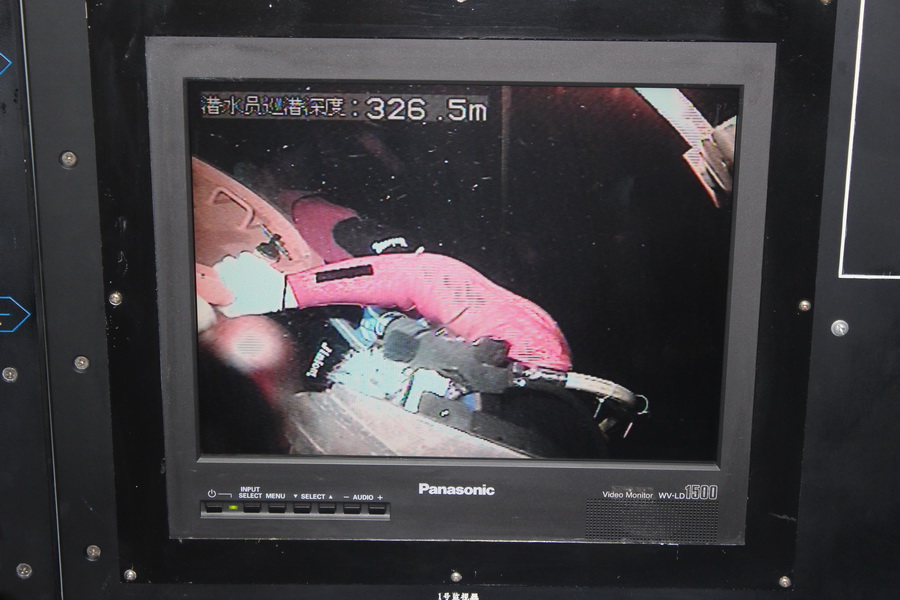

此時的操作臺一派緊張忙碌的景象,技術人員緊緊的盯著螢幕,密切關注潛水鐘內外的情況。

到達近100米深度時,突然一陣暗流涌動,潛水鐘受到衝擊後發生劇烈偏蕩,絞纜一陣晃動,鐘搖動。

螢幕上,3名潛水員緊緊扶住固定把手,努力保持身形。

“現在感覺如何?”

“有點暈船的感覺,沒關係,請繼續下潛!”

在高壓狀態下,早已習慣驚濤駭浪的潛水員在晃動中也感到一陣眩暈和身體不適。

只作了稍微的停留調整,潛水鐘繼續向漆黑如墨的深海探去。

只作了稍微的停留調整,潛水鐘繼續向漆黑如墨的深海探去。

“深度200米!”

潛水員們正在仔細地檢查潛水鐘的儀錶、艙門等設備。技術人員認真檢查著生命支援系統所顯示的溫度、濕度和壓力等指標參數。

“一切正常,繼續下潛!”

入水近一個小時後,潛水鐘抵達了300米深的海底。?

入水近一個小時後,潛水鐘抵達了300米深的海底。?

深潛艇等潛水器進行水下作業時主要靠機械手,在執行救援、打撈、切割等精細化作業方面,遠遠比不上潛水員的手工作業。潛水員出艙巡潛,身體直接暴露在深海壓力之下進行作業,猶如航太員的太空行走,然而深邃極寒的海底卻充滿危機和困難。

“打開艙門,開始巡潛!”

3名潛水員合力打開位於潛水鐘底部的艙門,徐曉穿著潛水服,背著氣瓶,第一個鑽出潛水鐘,遊入無盡的黑暗中。他在接受筆者採訪時説“剛剛出去的時候非常不適應,人在水下感覺體能消耗特別快,呼吸阻力很大,暗流很大,很難保持身體平衡。”

第二個巡潛的是李勇,他曾經頂著近2節的水流,在87米的海底拼搏了5個多小時,將一枚沉沒的魚雷打撈出水,被大夥兒親切地稱作“核潛艇”,這一回,也是他巡潛的時間最長。他用頭盔上的照明燈,將周圍的海域探索了個遍,回到艙內時,他掩飾不住內心的激動。試驗成功後,李勇告訴記者“除了高壓之外,水下特別的寒冷,儘管穿著新式的熱水潛水服,但仍然無法抵禦如此低溫,體能消耗非常大。”

張恒銀是3名出艙巡潛的潛水員中潛得最深的,他探摸到了330.2米的海底。出生在富裕家庭的小張有著1米81的個頭,入選潛水集訓隊後,他事事衝自前頭,幾乎每一個動作他都練了上千遍,100多冊操縱規程大多被他翻的起了毛邊,訓練時有著永不服輸的勁兒,對潛水技術的研究有如癡如醉的勁兒,下水後有敢打敢拼不怕難的勁兒,他也因此得了“張三瘋”的外號。這一回,他正是靠著這股勁兒,一舉刷新了全國飽和潛水記錄。

按照試驗計劃,3名潛水水員在300多米的深海要完成了一系列規定動作。水聲電話不時傳來深度數據、動作密碼以及身體感受情況。

三名潛水員完成系列規定動作後,返回潛水鐘,開始上浮返回母船。

順利減壓出艙

減壓,是指將艙內的壓力逐步減小到1個大氣壓狀態,讓潛水員安全返回到正常環境中,就像宇航員乘著返回艙回歸地球一樣,只不過減壓的過程更加漫長和細緻,作業程式細化到潛水員生活的每一個細節。最為重要的是對艙內氣壓的控制,要慎之又慎,如果減壓過速,原本在高壓下溶解在潛水員肌體裏的惰性氣體會瞬間冒出,危及生命安全。

1月6日08時10分,完成海底巡潛任務的3名潛水員,乘著潛水鐘返回了海洋島船,進入生活艙開始減壓。從31個大氣壓減到正常,需要近14天的時間,這些天裏,他們將在長11米,橫截面直徑兩米多的圓筒狀艙中度過,將壓在周身百骸的巨力慢慢抽離。

平時在陸地上可以輕鬆完成的動作,在居住艙中都屬於高難度動作。從睡覺的地方到洗漱的地方只有一個艙門之隔。換做平時,人們輕鬆一步就能跨過去。但是在艙內這是個艱難的“旅程”:抬腿、伸腿、邁腿,原本輕而易舉的事現在變成了一系列分解動作,“很累,尤其是胯部會疼的厲害。”

1月20日9時,4名潛水員減壓結束後依序出艙,經過嚴格的體檢和心理測試,身體狀況良好。至此,所有試驗項目已全部完成,任務取得了圓滿成功。

“此次試驗是海軍首次將具有完全自主智慧財産權的飽和潛水技術應用於實際潛水作業,300米深海終於有了海軍潛水員的身影”王副支隊長自豪地説。此次試驗的成功,不僅成功摸索出一套科學、實用、安全的大深度潛水程式,還創新了一套先進、完善、有效的深潛醫學監護和干預手段,掌握了一批深潛環境、深潛技術、熟悉深潛程式的技術參數,為今後大深度飽和潛水的實戰化運用奠定了堅實的基礎.

同心共圓深潛夢

當我們沉浸在勝利的喜悅之時,對潛水員豎起大拇指,表示敬佩之時,這些“深潛英雄”背後忠誠勇敢的強軍豪情,感人至深的辛酸愧疚,更加讓人敬佩。

執行任務中年紀最小的徐曉任務前剛和妻子領了證、拍了婚紗照,連婚禮都沒辦就提前結束休假參加試驗,這一耽擱就是1年半。“李勇、張恒銀兩位班長到現在連出生的孩子都沒見一眼,我這才算啥?”一旁略帶羞澀的徐曉繼續説到“不過,真的挺想家人,挺想她的”筆者在這個硬漢身上感受到了絲絲柔情,他們人人都有兩副肩膀,一副肩膀堅硬如鐵,擔著軍人對祖國的使命,一副肩膀柔情似水,擔著男人對家庭的責任。“大深度潛水實作和高強度體能訓練是最累最辛苦的,每次訓練結束我都給家裏打個電話,聽到孩子咿伊呀呀的聲音,什麼疲勞苦痛都沒有了。”李勇樸實的話語透露著甜蜜。

筆者了解到,指揮員王副支隊長受領任務擔任指揮員後,為這次試驗他已經一年多沒有踏進家門,最後一次與妻子見面還是在前年7月因公回青島辦事,遠在大連的妻子帶著孩子飛往青島,一家三口匆匆吃過午飯就一同前往機場,一個南下,一個北上。“試驗時間就十幾天,可全體官兵卻連續奮戰了近500個晝夜,錯過了孩子成長的經歷,錯過了陪伴妻子、父母的生活。這期間有5名官兵親人離世,6名官兵沒能見過出生孩子一面,他們才是真正的英雄!”王副支飽含感情的告訴筆者。

裝備的可靠與否至關重要,關係到試驗的成敗與潛水員的安危。在整個試驗準備和過程中,海洋島船官兵的神經始終繃得緊緊的,一絲一毫也不敢放鬆。

一次潛水裝備檢查中,潛水部門戰士甄柳佳、何曉歡經過仔細的摸排,在1號、2號居住艙、過渡艙內最難以探測到得位置,發現有5個截止閥沒有安裝,這是重大裝備缺陷,艙內閥門一旦出現故障,艙外人員將無法控制艙內壓力洩露,可能會導致潛水員瞬間失去生命,後果不堪設想。經有關廠所專家認定屬實,及時排出了重大隱患,避免了一次重大安全事故。

海洋島船4台中壓柴油機均已工作5000小時以上、2台停泊柴油機已工作近10000小時、主推工作達5000小時、側推工作達3000小時,設備老化現象明顯,機器故障增多。去年七月船上中央空調收縮機出現故障,但因該收縮機為進口設備後,廠家都拿它沒有辦法。為了保障試驗的順利進行,一連20余天,孫傳濤機電長帶領部門人員頂著機艙50多度的高溫,一起啃資料、攻難關,每天加班工作到淩晨兩三點,硬是將廠家都無從下手的壓縮機進行了成功分解,查明原因、修復裝備。“誰説進口的設備碰不得,越有難度越要弄懂。”孫機電長的話裏充滿信心與決心。

“這次試驗只是我們向深藍挑戰的一個起點,將來我們定會潛得更深。雖然這次我沒有實際下海潛水,但在將來的大深度飽和潛水實戰中,我要刷新紀錄!”參加了加壓但沒機會下水巡潛的高傑對未來的充滿了期待,躍躍欲試。

何謂“飽和潛水”

飽和潛水是一種適用於大深度條件下,開展長時間作業的潛水方式。簡單來説,在幾十米的水下,人呼吸壓縮後的普通空氣就行。隨著深度增大,水下呼吸普通空氣,其中的氮氣在高壓下易引發“氮麻醉”,而且呼吸阻力也隨水壓增大。這時只能呼吸氦等惰性氣體和氧的混合氣來進行更深的潛水作業。而惰性氣體吸入後融進人體血液,這就決定潛水員在水下作業的時間越長,上浮減壓的過程就越長,潛水作業效率將大大降低。如果不按規程進行減壓,溶解在體內的惰性氣體將在潛水員的關節或身體組織中形成氣泡,會造成嚴重的減壓病,甚至危及生命。當潛水員在某一壓力下連停留24小時後,身體組織中溶解的惰性氣體量也就達到了最大限度。嚴格地説,這時吸入的惰性氣與何處的量相等,處於動態平衡。機體被惰性氣體飽和得愈多,其安全減壓時間也愈長。如果溶解量達到一定極限,不再增加,其減壓時間也可始終保持不變。這種潛水方法,就叫做“飽和潛水”。

飽和潛水系統及流程

飽和潛水系統包括甲板居住艙、過渡艙、潛水鐘、潛水鐘吊放系統、生命支援系統和中央控制室,以及潛水員熱水供應、氣體供應、氦氣回收系統和觀察通信、供電等設備。可適用潛水深度一般為200米—300米,最大可達400米—500米。

甲板居住艙,是供潛水員加壓、飽和深度停留和減壓使用的主要艙室。艙內有臥室和起居室,設有供氧、二氧化碳吸收、溫濕度控制等裝置。

過渡艙是供潛水員進出的通道,有多個艙門,可與潛水鐘或外界相通。艙內通常裝有氣壓吹除式抽水馬桶、盥洗池、淋浴噴頭等設備。

潛水鐘是潛水員從甲板居住艙到海底作業、工作結束後回到甲板居住艙的運載設備,又稱下潛式加壓艙。呈圓柱形或球形,可承受內壓和外壓,一般可容納3名潛水員,鐘底部有一通道供潛水員出入。潛水鐘以鐘臍帶同水面的潛水工作母船連接;飽和潛水裝具又以潛水員臍帶同潛水鐘就、連接,臍帶一般長15米—30米。

潛水鐘吊放系統是保障潛水鐘吊放及同居住艙對接的設備。生命支援系統用於保證密閉環境中溫度、濕度和氣體成分、所需壓力等達到額定指標,居留在壓力下的潛水員能維持正常生活並保持有效工作能力。

中央控制室,用於對飽和潛水設備和各分系統進行集中操縱、控制和監護。飽和潛水系統中有的將居住艙設置在水下,稱為水下居住艙。它是飽和潛水時水下定點作業的主要設備,由工作艙、過度艙和生活艙等組成。潛水員在母船加壓後,由潛水鐘送到水下居住艙。

揭秘居住艙內潛水員生活

潛水員在艙內的生活方式嚴謹得近乎苛刻,潛水員味覺變得遲鈍,飯菜吃不出鹹味來,吃飯時一粒飯菜渣都不能掉在艙內,不能吃硬的,會損傷牙齒;他們呼吸的都是由氦氧混合氣,氦氣多,氧氣少,混合的比例因深度不同而不同。高密度的氣體被吸入肺裏的感覺就像喝水一樣,同時由於聲波在高密度氣體中傳播時發生變形,潛水員説話的聲音變得像鴨子叫一樣,無法直接對話交流;生活艙裏保持著38攝氏度至40攝氏度的溫度,潛水員在艙裏穿著短袖等純棉寬鬆的衣服。下海作業時,穿的是“熱水服”,不停止地給潛水員加熱,以抵禦海水的寒冷和補充潛水員呼吸氦氣而被帶走的熱量,保持潛水員的正常體溫。

與蛟龍號潛水有何不同?

在蛟龍號已達到水下7200多米的今天,為什麼還要關注一次300多米的作業呢?蛟龍號的船員是在艙內,艙內壓力和陸地壓力一樣,因不需要出艙作業,也不需要對人員進行加壓減壓。而飽和潛水則是潛水員出艙,身體直接暴露在深海,身體承受海底高壓,在深海進行作業。蛟龍號潛到水下7000米,其艇員仍處在一個大氣壓之下,與在地面上生活沒有什麼差別。但飽和潛水員則是暴露在高壓之下,水下300米就要承受1平方釐米約30公斤的壓力,足以將8毫米厚的鋼板壓彎。在這樣的重壓之下,潛水員還要完成搜索、打撈、援救等作業,可以説,每一名潛水員都是一條真正的“蛟龍”。(來源:人民網 于超 張昭 譚浩)