近日,澎湃新聞記者在山東省濰坊市對一家醫療公司涉嫌非法代孕、販賣嬰兒進行暗訪。

一聲響亮的啼哭,嬰兒呱呱落地,朱姐迅速編輯好文字,“母子平安,等我消息。”不出意外,3天后,她就能結束這筆大單,開始尋找新的“客戶”。

朱姐四十歲出頭,個子不高,看起來幹練且時尚,讓人絲毫聯想不到她的另一個身份:販賣嬰兒的中間人。明著開了一家醫療公司,暗地裏卻做著非法代孕買賣嬰兒的“生意”。

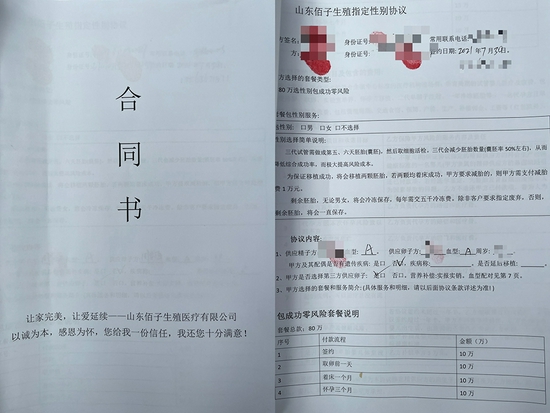

朱姐提供的合同書,該代孕服務名為“山東佰子生殖指定性別協議”。

由販賣團夥主導,親生父母假借“送養”名義販賣剛出生的嬰兒,成為一種越來越猖獗且隱蔽的地下交易鏈條——一個新生兒的價格從幾萬元到十數萬元不等,包辦出生證明,並逐漸發展出新的業務模式,遊走在灰色地帶。

近日,澎湃新聞根據“打拐志願者”上官正義提供的線索,在山東省濰坊市對一家醫療公司涉嫌非法代孕、販賣嬰兒進行暗訪。

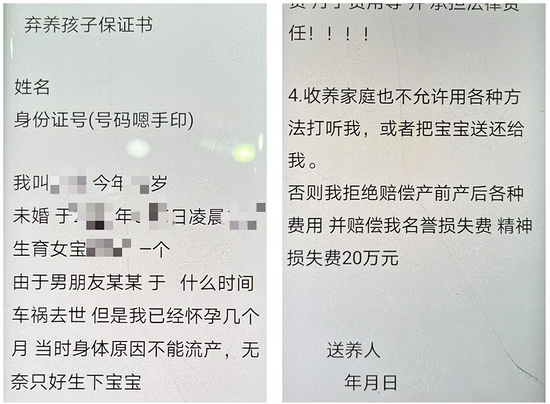

朱姐提供的“棄養孩子保證書”模板,孕婦將親筆抄寫。

當上官正義“簽”完代孕合同,向朱姐表明自己“打拐志願者”身份。朱姐一怔,片刻之後,她回過神來,手開始微微發抖。隨後她表示,處理完家中事務後將去自首。

目前,濰坊市公安局奎文分局刑警大隊已組成工作專班,依法立案偵查。

濰坊市婦幼保健院

志願者臥底一年,人販浮出

“我先走了,我家寶寶特別認我,抱了才肯睡覺。”7月11日,上官正義第一次在濰坊見到了這個和他微信往來近一個月,打過數通電話的朱姐。電話裏的朱姐,説話輕柔,慢條斯理,常把剛出生11個月的兒子挂在嘴上。

現實中的朱姐,四十歲出頭,個子不高,畫著精緻粧容,頭髮整齊地往後梳,用一個略顯誇張的白色蝴蝶結發箍固定,看起來幹練且時尚,讓人絲毫聯想不到她的另一個身份。

時間撥回到今年6月11日,上官正義在微信上“臥底”一年之久的一個販嬰團夥突然“送”來了消息——“S,女bao,需要可聊。”

一些出售孩子的微信和QQ群

“S”,是行內黑話,表示 “ 送”,與之對應的“L”,則意味著“領 ”。這兩個英語字母,對應兩種身份,隔三差五就會在群裏閃爍。上官正義介紹,這個嬰兒販賣團夥經營的微信群,約100人上下,因涉及到敏感詞彙,每個月都會通知組建新群,但群裏基本上是同一撥人,來自全國多個省市。新成員一進群,就被要求標注自己的需求,若不遵守執行,就會被直接請出去。

在這裡,上官正義扮演著一個無法生育,渴望擁有女兒的女性角色,也因此當天被群裏的一位“中間人”物色為合適買家。接下來的私聊過程中,對方用家屬口吻表示,家庭困難,想給孩子找個好人家。見有購買意願後,立馬給了上官正義一個陌生電話,並稱“微信不常用,聯繫這裡”。隨後,他接通了朱姐的電話,並加上了微信。

上官正義表示,朱姐手機微信中“寶寶找家交流群”這類群,實則就是販賣孩子的群。

朱姐一開始就明確表示,自己手上有個7月20日左右預産的嬰兒,“97%是女孩”。售價11萬,醫學生育證明打包價為15萬。全程陪同,保證孩子健康,無遺傳病史,“最早的一個客戶,孩子都已經4歲了。”為了打消買家的顧慮,朱姐還表示,可以在交易當天一次性付款,但只收現金。

據其介紹,孩子的母親吳曉婷(化名),今年27歲,大專學歷,是本地人,有一個4歲的女兒,早前被嚴重燙傷,出現增生情況,需要做植皮手術,價格昂貴,這才想把肚子裏的孩子賣了換錢。吳曉婷的丈夫也知曉此事,全程陪同照看。朱姐聲稱,自己經手的“貨源”可靠,大多由親朋好友牽線認識。但此後,她又稱,吳曉婷已剖腹産2次,本次實際受孕週期也稍晚于預期,“(交易時間)需要稍微往後延。”

出生證明的秘密

從剛接觸朱姐開始,她就多次表示,不建議打包購買出生證明。孩子緊俏,而證明“隨時可以弄到”。

醫學出生證明,是嬰兒出生後“上戶口”的主要醫學依據。一般由具有助産技術服務資質的醫療保健機構,為本機構內出生的新生兒辦理首次簽發。

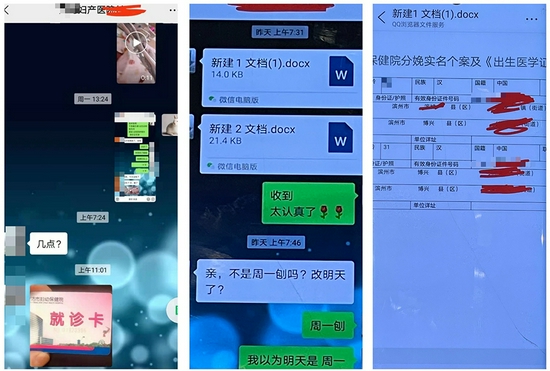

朱姐提供的一位買家辦理的“出生醫學證明”。

人證打包購買,意味著産婦要用買方的身份資訊登記並分娩。雖然相對方便,但容易留下隱患。因此,交錯安排辦理出生證明,同行之間資源共用,成為該類販嬰團夥的慣用方法。

一方面,會給中間人帶來更多利潤——群裏一份身份資訊可賣到6至8萬。另一方面,也避免了買方個人資訊流出,降低了未知風險。用朱姐的話來説,産婦永遠找不回孩子,才是“圓夢”的關鍵。

簡單來説,就是A産婦賣掉了自己的孩子給B買家,C家剛好此前買了一個孩子且還沒有出生證明,那A産婦就以C買家的名義分娩,並幫C買家買來的孩子辦理出生證明。整個過程由買賣嬰兒的中間人牽線完成。

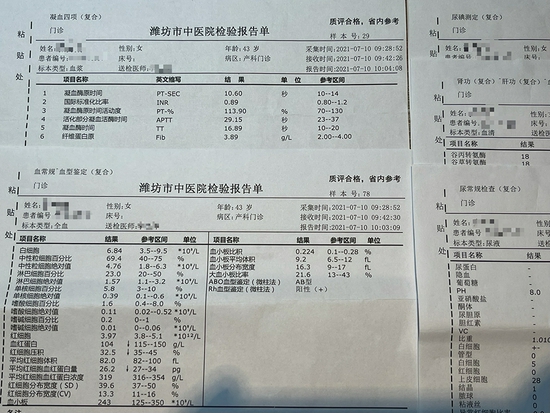

根據朱姐提供的吳曉婷就診卡資訊,列印出來的檢驗報告單,上面寫的産婦現年43歲。

吳曉婷就是人證分開辦理的典型。記者從濰坊市中醫院獲取的檢驗報告單顯示,她在醫院登記的名字為張娟,現年43歲。據朱姐稱,張娟家有個2歲的孩子,也是買來的,亟待這張醫學證明辦理落戶。

上官正義向澎湃新聞表示,對一些年輕的女性來説,既不用在法律層面留下生育痕跡,也不用花錢打胎,是一件頗有誘惑力的“好事”。

經過前幾次電話溝通和第一次見面後,産婦分娩和交易當天的常規流程逐漸清晰——孕婦一般早上入住醫院,上午被推入産房,買家可選擇候在手術室外,“檢驗”孩子是否健康出生。接下來的三天,孩子由月嫂照看,接受聽力、視力、黃疸指數等新生兒疾病篩查。檢查通過後,即可辦理出院手續。出院當天,月嫂會先將嬰兒送下樓,直接交給朱姐。朱姐抱上車後,連同孕婦親筆所寫的“棄養孩子保證書”一起轉交給買家,同步收款,完成交易。

朱姐提供的“嬰兒出生紀念卡”照片。

朱姐提供的一張嬰兒出生紀念卡顯示,就在6月底,剛有一名嬰兒在濰坊市婦幼保健院出生。為了避免節外生枝,吳曉婷將被送入濰坊市中醫院生産和交易。

7月29日上午,在濰坊市婦幼保健院8樓,月嫂將男嬰抱出拍照。

朱姐多次表示,自己和濰坊市婦幼保健院、濰坊市中醫院等當地三甲醫院的一些醫生、護士很熟。因有代孕業務同步運作,加上棄養的孕婦多為年輕女子,這些“識趣”的醫生護士們一般不會多問,也不會細查證件,只需口頭登記資訊即可。從資訊登記、産前檢查、住院辦理和手術操作,根據醫院輪班時間,有“專員”對接。就連負責照看的月嫂和看護人員,也都是“自己人”,“這些錢是不能省的,該花要花。”

濰坊市婦幼保健院張貼的“醫保病人就醫指南”。

而記者實地走訪時看到,濰坊市婦幼保健院一樓大廳張貼的“醫保病人就醫指南”上明確寫明:住院時需出示本人身份證,由接診醫師確認其身份後,住院部辦理住院聯網手續。

“最重要的就是寶寶如何抱走,其他環節都打點好了,都不重要。”朱姐反覆提醒,“被警察抓到,我們都要完蛋。”並特意發來一張《國辦發文:嚴厲打擊代孕等違法行為》新聞截圖。

由於此次將會是朱姐的第一筆跨省交易,她心裏也沒底,還建議上官正義直接開車接回上海,路過收費站時把孩子藏在腳邊,“神色千萬不要慌張”。

朱姐在濰坊市婦幼保健院

醫療公司的非法生意

7月25日,原定計劃突然生變。朱姐發來消息,“看來,你們和這個孩子沒緣分。”不斷追問下,朱姐告知,孩子可能存在健康問題,不能出售。同一時間段內還有另一名男童待産,但早有買家打包預定,“需要再等等”。

朱姐曾透露,這幾年買養的需求很高,孩子相當搶手。她的客戶主要來自山東省內,每年至少有二三十人來諮詢,包括一些年輕的90後。大多數買家對嬰兒的性別沒有特別偏好,“只要孩子健康就行”。她的主營業務,其實是代孕仲介,利潤頗高。“送養”只是順帶,“因為這個違法,不好做。”

根據其所用的聯繫電話,澎湃新聞(www.thepaper.cn)記者通過“企查查”查詢發現,朱姐是兩家公司的法定代表人,其中一家名為“山東佰子生殖醫療科技有限公司”(以下簡稱“山東佰子”),成立於2020年12月18日,主營“生殖健康”諮詢——疑似為非法代孕、販賣嬰兒做掩護。這家公司工商註冊資訊中所留聯繫電話,正是朱姐的手機號碼。

朱姐曾提到,一些代孕客戶在後期成為了買養客戶。上官正義此前曾實地走訪其註冊公司地址,他向澎湃新聞表示,該註冊地與實際辦公地不符,“樓道口就上了鎖,灰沉沉的,不像有人進出的樣子。”

為了進一步拿到證據,上官正義就以“考慮代孕”為誘餌,要求在7月25日交易當天抱一抱這個孩子,拍個照片,沒想到朱姐爽快答應。

7月29日8時,暴雨襲城,朱姐開著一輛白色寶馬SUV如約而至,載著上官正義先行前往濰坊市婦幼保健院,澎湃新聞記者尾隨其後。

朱姐提供聊天記錄截圖,稱濰坊市一傢俬立婦産醫院某主任介紹買家。

朱姐提到,今天的買家是當地某私立婦産科醫院的一名主任介紹來的,來自賓州,早在今年5月就購買了一個女嬰,但孩子發育不佳被退回了,一直等到現在。據稱産婦只有20多歲。

沿途,一位體型較為豐腴的短髮女子也上了寶馬車,朱姐稱其為“助理”,並示意上官正義,“儘量別説話。”從過往的聊天記錄截圖來看,其疑似專門負責在醫院陪同孕婦做各項檢查。

一路上,兩人有説有笑。朱姐還語調輕揚地向該女子説道,“昨晚做了一個好夢,感覺有好事要發生。”

濰坊市婦幼保健院車流較大,下雨天更加擁堵,小小的地下停車庫早已被停滿。“客人早就到了,”兜了幾圈才停好車,朱姐摟著助理,撐著傘,一路快走,直達門診樓8層。沒過一會兒,身穿黑色印花連衣裙的月嫂就抱著孩子出來了。當天上午10時許,按照上官正義的要求拍完照,朱姐表示孩子黃疸指數比正常值略高一點,需要留院接受藍光治療,讓上官正義先行回家。

原來,這是她們使的一齣“調虎離山”。據朱姐下午提供的微信截圖顯示,當天上午11時,買家就帶著男嬰一路驅車回到濱州。7月29日傍晚,根據朱姐發來的就診卡號,記者跟隨上官正義再次來到濰坊市婦幼保健院的8層,輾轉了解到,登記産婦名為李艷(化名),現年30歲,已經出院。

住院部8樓為産科二區,出入病房空置較多,每間可住3名産婦,分別由一位主治醫師和護士負責。朱姐曾提到,她安排的産婦都會入住一個單人房間,“説話比較方便。”

7月30日一大早,朱姐驅車前往青島接待代孕客戶,下午2時許匆匆趕回濰坊赴約,試圖拿下這筆大單。

她向上官正義表示,自己有大把“優質資源”,均為來自山東省省內的女學生,本科以上學歷不少,可以根據要求匹配,“包成功,零風險,保證滿意。”一口價95萬,包含女學生的代孕“辛苦費”。從取精、移植到檢産等,均在全國連鎖醫院進行。她提醒,暑假期間,不少女學生在異地旅遊,手上剛好有一個,“我去做做功課,儘量8月底開始(代孕)。”

朱姐提供的合同書,由其所持有的“山東佰子”提供,該代孕服務名為“山東佰子生殖指定性別協議”,雙方按個人名義簽字並按下手印,合同即可“生效”。

記者注意到,合同中有一項甲方自費項目為“出生證費用”,為1萬元。朱姐表示,這是給醫生的“紅包”。

“簽”完合同,證據掌握充分,上官正義隨即表明自己“打拐志願者”身份。

朱姐一怔,片刻之後,她回過神來,手開始微微發抖。

朱姐自稱碩士畢業,學習藝術,曾是一名老師。和現任丈夫再婚後,因無法受孕,開始了長達10年的“尋子之路”,偶然走入了代孕仲介這一行,逐漸拓展業務。那位在群裏為她招攬生意的“中間人”,曾幫她代孕,兩人由此逐漸成為合作關係。

勸朱姐自首的過程中,門外正巧停著一輛警車,不遠處,一位老人正繪聲繪色地給牙牙學語的孩子講故事。而朱姐的孩子,至今還沒開口叫“媽媽”。

據我國《刑法》第二百四十條規定:以出賣為目的,拐騙、綁架、收買、販賣、接送、轉机婦女、兒童行為之一的即構成拐賣婦女、兒童罪,犯本罪的,處五年以上十年以下有期徒刑,情節嚴重的,處十年以上有期徒刑至死刑,並處罰金或沒收財産。

值得關注的是,該事件中,朱姐明著開醫療公司,暗地裏疑似從事非法代孕、拐賣兒童,隱蔽性很強。

7月30日傍晚,朱姐表示處理好家裏情況就“自首”。隨後,澎湃新聞記者跟隨上官正義來到“山東佰子”註冊公司所屬轄區派出所——奎文分局東關派出所報案。

“現在都什麼年代了,還有拐賣兒童?”一位王姓值班民警翻看簽署的代孕合同後直接退回,並表示,應向合同簽署時所在轄區派出所報案,或向當地衛健委舉報。

8月2日上午,上官正義收到了來自濰坊市公安局刑偵支隊相關負責人的反饋資訊,目前,奎文公安分局刑警大隊已組成工作專班,將對該醫療公司是否涉嫌非法代孕、拐賣兒童一事,依法立案偵查。澎湃新聞將持續跟進此案。

代孕公司不該成為非法送養的“法外之地”

“圓夢”,是嬰兒販賣團夥營造的巨大假像。一直以來,朱姐始終認為,“這是‘收養’,不是拐賣。”

北京師範大學刑事法律科學研究院教授、博士生導師,中國刑法學研究會理事暨副秘書長袁彬向澎湃新聞(www.thepaper.cn)表示,在職業販嬰團夥的主導下,新生兒父母假借“送養”名義,出賣自己的親生孩子,換取高額利益,是目前構成“拐賣婦女兒童罪”中比較突出的一類。

根據最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關於依法懲治拐賣婦女兒童犯罪的意見》的規定,不是出於非法獲利目的,而是迫於生活困難,或者受重男輕女思想影響,私自將沒有獨立生活能力的子女送給他人撫養,包括收取少量“營養費”“感謝費”的,屬於民間送養行為,不能以拐賣婦女、兒童罪論處。

如果是以非法獲利為目的出賣親生子女,根據我國刑法第240、241條的規定,孩子親生父母涉嫌拐賣兒童犯罪,收買方涉嫌收買被拐賣兒童罪。

買方市場活躍,使販賣行為有利可圖,是拐賣犯罪屢禁不絕的原因之一。

一直以來,主張對拐賣和收買兩方做同等量刑的呼聲很高。2015年8月29日,刑法修正案(九)通過並規定,收買婦女兒童,一律入刑,但可視情節從輕或者減輕處罰。該條例適當提高了從寬處理的門檻,一定程度上加大了對被拐賣的婦女、兒童行為的處罰力度,但總體來看,買方受到刑罰的力度仍然較小。

袁彬認為,收買是拐賣的動因,需要嚴懲買方,加重刑罰,才能從根本上打破供需關係,提高犯罪成本,從源頭上減少此類犯罪的發生。

江蘇法德東恒律師事務所合夥人、刑事研究會副主任葛紹山向澎湃新聞指出,無論是“棄養孩子保證書”還是“生殖指定性別協議”,其內容均違反法律法規的強制性規定,屬於無效合同,“人販向買家所承諾的,無法從法律層面得到保護,其實風險是很大的。”

兒童失蹤預警平臺(CCSER)創始人、北京安盟公益發展中心理事長張永將向澎湃新聞指出,事實上,我國早已出臺了規範的“收養制度”, 收養子女行為是一種民事法律行為。但部分人寧可鋌而走險去買一個健康的孩子,值得深究。

民政部網站發佈的《2019年民政事業發展統計公報》顯示,截至2019年底,全國共有孤兒23.3萬人,其中社會散居孤兒16.9萬人。2019年,全國辦理收養登記13044件,其中內地居民收養登記1.2萬件。

非法送養黑市猖獗,合法領養卻冷冷清清。張永將認為,一方面,被遺棄在愛心福利院場所的部分孩子,存在一些先天性或者基礎性疾病,導致有“養兒防老”等傳統思想的失獨或者無法生育的家庭不願意領養,但又達不到正規途徑的收養門檻。另一方面,對沒有經濟來源的意外懷孕女性,相關部門的對口幫扶機制仍然不夠完善,導致這些法律意識薄弱的女性容易被人販團夥哄騙。

“收養制度需要進一步細化考核標準,增設相應程式,單靠法律一味封堵,無法解決底層存在的現實需求。”張永將説道。

本起案件背後,“關係網”盤根錯節,給販賣網路撐起了層層“保護傘”。

袁彬表示,監管不該變成形式主義。合法收養關係的建立,需要各個環節的監督機制互相作用和配合,不該僅停留在文件這樣走馬觀花式的檢查層面上,“20多歲的年輕女子堂而皇之變成40多歲的中年婦女而無人察覺,正大光明拿到醫學出生證明,實際上是假借合法的形式實施違法犯罪行為。衛生、公安、教育系統都需要在這個問題上提高警惕,繼續加強有效的監督和制約機制。”

雖然我國的收養制度還在不斷完善,包括針對拐賣嬰幼兒的相關法律法規也在不斷進步,但立法永遠都是滯後的,需要實踐、時間以及專家論證。“目前來説,還存在相當長的一段時間。”張永將説道。