看到初中群裏的那條留言,張書越(化名)坐不住了。

那時的班主任、如今是副校長的吳立祥(化名)即將調職,在群裏呼籲曾經的學生們幫忙轉發宣傳。這把張書越拖入那段黑暗的回憶——14年前,班主任對男生毆打,對女生性騷擾,當時他就讀于四川綿陽東辰國際學校。

4月17日淩晨,張書越在微網志賬號@午夜的龍貓電臺發文,沒想到泛起了更大的漣漪。東辰國際學校2009屆學生、博主@周貝蕾Manon轉發了這條微網志並實名舉報吳立祥性騷擾,他們收到了很多受害同學的私信。此後,吳立祥被學校停職,被警方刑拘。

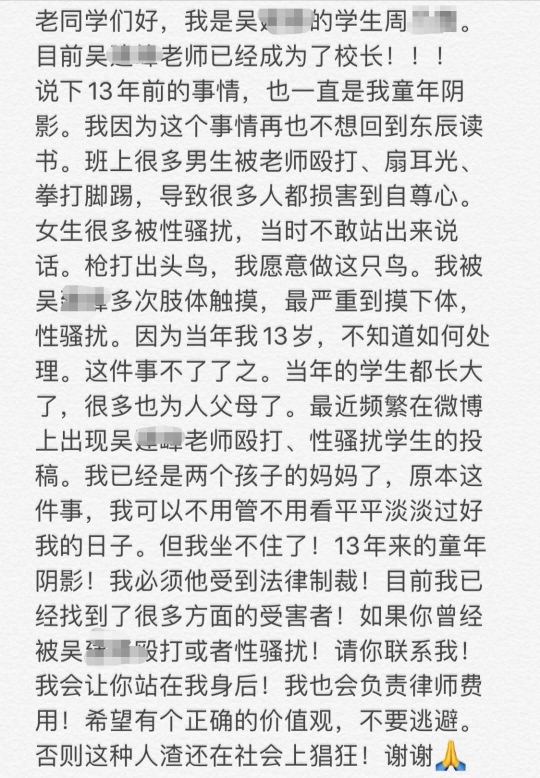

博主@周貝蕾Manon的舉報。

熱度褪去,張書越説,他們這些受害者也可以從被陳列的櫥窗裏退下來,去思考這件事能達成的最終目的。他在微網志上強調,比起女生們,自己受到的傷害不算什麼。

張書越的微網志記錄了許多對性別議題的討論和對女性權益的關注,他想説,“最重要的是去尊重一個人真實的痛苦。”

這是一個男孩在長大後説出曾經見過的漩渦的故事,也是一個年輕人不斷打破厭女思想、重建自我的心靈史。

以下是他的自述:

〔一〕

選擇把這件事説出來,是因為那天下午吳立祥在我們初中同學的群裏發了一個通知,他要去一所新的學校當校長,希望我們幫忙轉發,“像當年幫助我們一樣幫助他。”同學們紛紛回復“好的!”,“謝謝吳老師”,還給他點讚,好像什麼都沒發生過。

晚上八點,我熟悉的一個女生好朋友給我打電話,看到吳立祥的留言,想到以後還會有學生受害,她哭了一下午。我知道她就是當年被性騷擾的女生之一,那時候下了晚自習回寢室,路上我們聊天,她説吳老師毛手毛腳,觸碰她一些敏感部位。她沒有説很多細節,聽上去煩躁、生氣,又很無奈。我在旁邊默默地聽,其實之前就耳聞吳老師對個別女生特別照顧、偏袒,但不知道這種區別對待還夾雜了更多的私貨。

這麼多年,她還是很難緩過勁來,我才意識到她仍然沉浸在那段回憶當中。怒意就是這樣一層一層疊加起來的,我忍不住了,在群裏@了吳立祥,發了一長串話,我説“幫助了我什麼?是性騷擾,是拳打腳踢還是人格侮辱?”

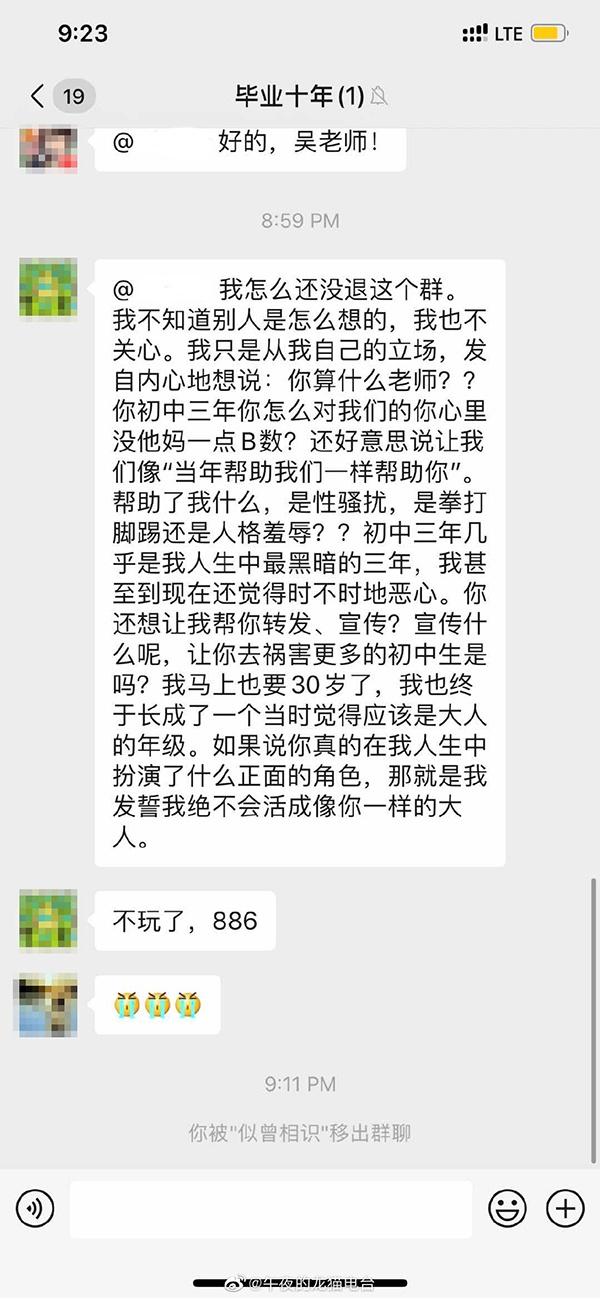

張書越(化名)在微信同學群裏發的資訊。

説完我就退群,發了朋友圈和微網志,這也是我第一次公開去講這段回憶。

吳立祥是我初中三年的班主任和數學老師。他會因為很小的事情打你,可能是作業沒交、考試考得不好,打的方式是扇耳光、踹你等等。

初一有件事情很可怕。有一天他説要去開會,晚自習就讓班長帶我們自習。我們教室後面有一個防盜門的貓眼,但貓眼是拿掉的,實際上就是一個鏤空的孔。快要下課,吳立祥突然進來了,他走到晚自習説過話的男同學面前,先扇耳光,接著抓住衣領,把他們拉到走廊上面,一個個挨著繼續扇。

我坐在凳子上,聽著打耳光的聲音,不敢動,好像一種白色恐怖——其實那節課他一直都透過孔看我們的表現。

對我來説,那三年沒有什麼尊嚴可言,整天提心吊膽,就怕他抓住你的一個什麼點。班導講話或者開班會時,他還會經常説,自己是對你最好的人,你的父母都沒有那麼了解你,跟你待的時間都沒有那麼長。

最初被打,我跟爸媽講過,他們告到了校領導,但還是沒有換班主任。吳立祥還在課上對我説,就你會告狀,就你了不起對不對?

後來吳立祥就不太搭理我了,他對我最大的暴力就是這種冷漠,我的成績其實還不錯,也不怎麼調皮搗蛋的,但不管我做得好也罷,不好也罷,他都無視。

初中是掰著指頭數日子過的。我一個人上下課,一個人吃飯,一個人做作業,沒有什麼朋友,也不太説話。一個被老師用沉默針對的人,同學們其實也能感受到這種氛圍。後來對我的影響就是,我一直感到自己很透明,即便我現在取得了工作上的成就,依舊會感覺自己還是一個小朋友,不值得被表揚、被看到。

説起來,那一段痛苦黑暗的時期好像已經離我很遙遠了。離開初中,我去別的城市讀高中、出國讀大學和研究生、工作,這麼多年不在綿陽,我把它當成一個污點,慢慢嘗試淡忘了。但那種身處一個偌大的黑屋子,四週都無人的無助,我還是可以感受得到。

發聲的時候,我很平靜,我到現在其實都很平靜。沒想到周同學會轉發我的微網志,她會站出來,有更多的受害者站了出來,又上了熱搜,二次發酵。願意作證的受害同學有40多人,我做表格統計,可以看到從2003年到2018年畢業的都有。

我收到了很多私信,那些女孩,她們比我更勇敢。因為在今天的觀念當中,(性騷擾)還是一件不太可説的事情,把不太可説的事情説出來了,代表承受了更大的壓力,更應該尊重她們的痛苦和感受。

有一個女生我印象特別深刻。她是我們班的同學,畢業後考了一流的大學,工作也很好,但是她實名舉報曾經被性騷擾,我完全沒想過。

她給我留言,發語音給周同學講述自己的經歷,我聽了很揪心,好像針扎到皮膚裏,那是原來一起成長的身邊的同學。

説的時候,她好像也是輕描淡寫。現在講這件事情,大家都是倖存者,不太會有情緒波動。她們會常説“噁心”,很多提到了“無助”“不知所措”“我不知道該怎麼辦”“以為這是很正常的事情”,當時也會不斷説服自己,合理化這件事。就像林奕含在《房思琪的初戀樂園》裏寫的一樣,尋找一個出口,她沒法解釋為什麼那麼小的時候被老師這樣對待,只能告訴自己,那是老師愛我的一種形式,但也依然覺得這種愛讓她很不安,是帶著脅迫的愛。直到最後,她看到其他的受害女生,才整個人崩潰。

這件事對她們造成什麼樣的長期影響我不知道,我只能説我後來看到的,因為吳立祥總是讓女生做俯臥撐、蹲下的動作借機偷看,她們逐漸養成了一個習慣,凡是要埋頭、蹲下,就會捂緊自己的領口。

〔二〕

當初在學校,我被打得不算嚴重,更多的時候我是一個旁觀者。吳立祥對男生和女生的態度是明顯不同的,對男生是暴力毆打,對女生是色瞇瞇的騷擾。

在教師、辦公室,能看到他摟著女生,讓女生坐在他腿上,或者是抱著她,靠得特別近。那時候我不敢説出來,只覺得這個老師不老實,不對勁,並不理解到底在做什麼。

一次在走廊上,他和一個女生講話,拍對方屁股、摸腰,女生有點躲閃,表情還是説笑的表情,但是會刻意保持一點距離。我就只是經過,想法是跟我沒有什麼關係,也不要産生什麼關係。

因為目睹過這些,我沒法允許自己做一個清白的看客。

部分舉報者的説法

我想女性作為一個命運共同體,她們更能夠直接感同身受在社會上遇到的惡意。看到其他女生被騷擾、偷窺,或者碰到色情狂、暴露狂等等,也會聯想到自己生命中某一刻遇到過類似的情況,立刻拉到那段回憶裏面。

而男性處於一種模糊狀態,他從來沒有接觸過這樣的事情,女性之間的連帶感,對於他們來説是割裂的。那怎麼共情?我覺得要靠長時間的積累和再教育,去認識到一些事情“是不對的”。

上了大學,我接觸到一門課程叫做Culture Study(文化研究),好像世界打開了一扇新的大門。這門課講現代主義、後現代主義、結構主義、女權主義、東方主義、殖民主義……我第一次知道女權主義其實講的就是兩性平權,女性是第二性。

我們學校還強調Critical Thinking(批判性思維),要看到事情的不同面向,這些都對我影響很深。

近幾年,性騷擾這個概念也得到普及,前兩年在社交網路上,很多受害者傾訴自己的經歷,我會慢慢意識到初中看到的場景其實是性騷擾的一部分。花了很久,去消化、去捋順這件事情本身就是一個傷害,會帶來很大的衝擊和創傷。

很多男性難以共情,他們共情的是事件最後的危害和結果,他們不太清楚性騷擾、性侵害對女性造成的影響多大,隨著事件越演越烈,威脅到了一些位高權重的男性,但他們對這一部分可能要進監獄的人産生了共情。

這次的事件,就有男生來找我聊,覺得對吳立祥造成影響很大,“他已經知道錯了,過去的事就讓他過去吧,老師對我們都是有恩的,你要把他逼死嗎?”

還有很大一部分男生在沉默,因為他既不跟女性共情,也不跟自己的同類共情,整個是很麻木很茫然的。

我也經歷過對女性的經歷不理解、沒有共情的階段。上學的時候,會覺得女生怎麼那麼煩,女生來例假可以不用跑操場,當時想,到底是真的來還是假的來?是不是不願意跑步,真的有那麼不舒服嗎?怎麼會那麼嬌弱?

談戀愛之後,我才更多地了解了女生的需求,我女朋友來月經,之前她説完全不痛,結果有一次痛得要死要活的,我會不斷地糾正很多認識。

我們家屬於非常傳統的家庭分工,我父母都是醫生,我爸主攻事業,我媽很早就不怎麼工作了,在家裏面相夫教子,半退休的狀態。我媽跟同齡人聚會回來,她就要對比一番,説如果自己拼搏事業的話,可能跟她們一樣成功。但她也會説家庭的和睦也是一種成就。

以前我是不理解的,覺得她老是念叨。後來才會懂得對於家庭和事業的照顧,對女性是一種雙重的期待和壓力,選項看上去是放開的,但是不是每一個人能夠平等、沒有顧慮地去選擇這些選項?

另一個角度來説,她怎麼決定還是要依據自己的境遇。我還問過她,你覺不覺得你是這種文化或體制下的犧牲者?她沉默了一會兒,我記得她的回答是她覺得不是。

我有一個女生朋友,到前兩年我都還是不能理解她。她天黑了就再也不出門,出門一定要很多人陪著。有一天她的幾個合租室友搬家,她推開門之後,整個房間是空的、黑的,她就蹲在樓道哭了,跟我發短信説她好害怕。

我當時就回,你哭的點是什麼呢?感覺真的是多慮了。她説怕裏面有壞人,要是藏了一個她不認識的人,進門之後遭遇到危險怎麼辦?

但我現在明白,光是認識到一些事情是不對的還不夠。

之前針對鮑毓明涉嫌性侵養女的事件,我的好朋友、博主劉大可發了一條微網志説,“強姦,説破大天去不過是一次痛苦的性交而已。”聽到這個説法,我腦袋就很大,他想表達的其實是我們不要去污名化性和受害者,但是強姦不只是有性,更大的一部分是對受害者施加的暴力,不能淡化了事情的嚴重性。我知道他是站在兩性平權的角度來發表自己的看法,但是他卻缺少了與另一個性別群體、另一個人共情的能力。

我自己也會有羞愧感。比如那個躲在樓道哭的女生朋友,現在回想起來,我當時做得不夠好。即便那樣的痛苦在你看來是微不足道的,但她的反應是真實的,這種真實的痛苦應該得到尊重。

這次有受害同學給我留言,我再去追問的時候沒回了,站不站出來,我都能理解,這也是一種尊重。

〔三〕

現在願意指證吳立祥的女生人數是遠遠多於男生的,大約1/3是男生,2/3是女生。

我挺驚訝的,我所了解到的情況是我們班每一個男生都被暴力毆打過。

可能一些人不認為這是一個問題,男生不被允許説出自己的傷痛和情緒。社會期待一個男性應該更拼搏、更積極,怎麼還懷緬過去。

我五一回家,跟我爸聊起吳立祥這件事,他就説我站出來是沒有分量的,男生被打一下“有什麼大不了的呢,這是為你好”,沒有造成什麼傷害。在很多老師和家長心裏,體罰學生的界限非常模糊和曖昧,只要這個人沒有打死、沒有打殘,好像都在一個合理的範圍之內。

我很生氣,就直接懟回去。“男生被打可以容忍,但女生被性騷擾不能容忍”,這是典型父權體制下的思維觀念,因為女性被物化了,女性應該被束之高閣,就是一個玉女。她被摸就是被玷污了,無論在婚姻還是事業的競爭場所,她的身價會貶值。

那時候被侮辱、被打的當下,我也不會哭,就是忍著。初三又有一次,我和三個同學吃完飯分開,我下樓進了一個書店,然後去上廁所。一起吃飯的一個男生過來叫我趕緊出來,因為吳老師在外面等我們。我很疑惑,出去之後吳立祥就説,你下樓看見我為什麼要跑?你就是要去幹壞事。我説我沒有,他説,你信不信我打你,他就扇了我,又踢了我。

我也不想再説了,好像説了也不會得到解決,變得很軟弱的樣子,我父母之後就不知道這件事。

他們教給我的是很傳統的兩性教育,男生要有擔當、勇敢、正直,有一個男人的樣子,而女生要有女生的樣子。我在三五歲的時候,我媽經常讓我去公園裏面爬樹,她覺得男生應該會爬樹。我現在都歷歷在目,那棵桃樹那麼小,但是我真的就不敢,每天壓力很大,今天又要去爬樹了,我的天。

她會説一會兒帶你去吃好吃的,又會説你再不爬我就要打你,你如果要哭,她就會説,不許哭。

把我送去東辰國際學校,一部分也是為了鍛鍊我。那是個寄宿學校,她希望我有一定的自理能力,學著折衣服、跑操場等等。

日本學者上野千鶴子講過,沒有哪一個人不是在厭女症社會之下被培養出來的。這個打破重建的過程很漫長。

我一度也覺得女生你嫁了就好了唄,而男生的人生好苦,要養家,買房,去辦婚禮,養小孩子,女性只需要在家裏面打掃衛生,撫養子女,做一個賢內助就好了。

初高中跟同學出去玩整理東西,或是跑步上體育課,他們動作慢,我會講“不要扭扭捏捏”,隨口就説,“像個女生一樣。” 有段時間李宇春很火,很多女生喜歡,我不喜歡中性的打扮,不明白吸引人的點在哪?

大學那門課,我們老師在PPT放了一張圖,是男女廁所的符號,一般一看到裙子就會想到是女生。但是這個符號誰來定的呢?老師問。

我腦袋嗡嗡,哇,茅塞頓開。生理性別是與生俱來的,但心理、社會性別是後天賦予的,這實際上是社會給你的一種身份和規範。讀了一些著作,隨著性別意識和平權觀點越來越深入,我會質疑以前自己做的事。

這次我發了吳立祥的微網志,評論裏有同學攻擊我,是一個女生,她質問,要求蹲著做俯臥撐、問褲子是不是緊了、摸了一下手拍一下頭是性騷擾嗎?“你們都好金貴呢。”甚至在面對同一個性別受到不公正待遇的時候,她是站在男生的角度上去設想的。這就是厭女症,覺得女性的感受是不重要的。

我覺得女性的對立面從來就不應該是男性,而是男權(父權)社會。男權社會下,受苦的是弱者,而弱者的絕大部分現在是女性,但是也有男性是弱者,比如遭到性騷擾的男生。

〔四〕

五一當天,(綿陽)涪城區公安發佈通報,吳立祥涉嫌刑事犯罪,已經被刑拘。發佈一小時前,公安局給我打電話,説感謝我對調查的配合,也感謝我的發聲。當時很興奮和激動,感到久違的一種放鬆。

受害的同學們之間,我們很多沒有碰過面,還是網友,現在都恢復到自己正常的生活,等待公安下一步的行動。

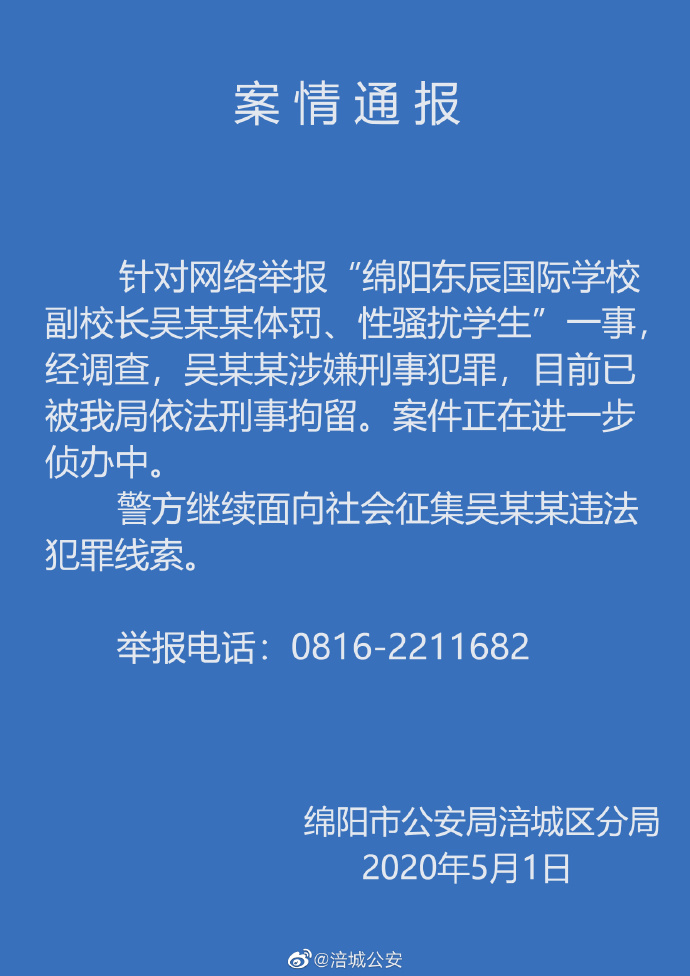

警方案情通報

她就是一個普通母親,可能好一點點的是她支援你站出來,但是她希望你不要站在最前線,未來會走到哪一步,她很不安。

我從12點勸到淩晨3點,安撫疏導她的情緒,告訴她一些擔憂是不存在的。我説,我們不是做錯事的那一方,吳立祥在這個位置上已經幹了15年了,我還要再繼續沉默下去嗎?

我覺得我算是個言行合一的人,我的態度是要為受到不公正對待的人發聲。之前關於李文亮醫生、N號房事件,我在微網志發表了很多文章。到這件事情,我也問自己,我會不會不敢做了?這説不過去。

如果説我真的有什麼精神榜樣的話,我會想到看過的書。我想到1919年五四運動之後新文化運動那一批中國文人,無論是胡適、錢鐘書、傅雷也好,他們是一覽無余的,他們不説假話,無論受到了怎樣的歪曲和打擊,都不會委曲求全,茍且地把自己的生命延續下去。

他們鼓舞了我,我會想,到底我想要成為怎麼樣的一個人?

我還並不成熟,也在不斷完善我的思想體系。我的生理性別是男性,還是得到了很多父權社會天然的優待。

我的第一份工作在知名國際會計事務所,職場體系是非常僵化的,男生在裏面很吃香,更容易被看到。因為男生本來就少,然後又有女生要懷孕、照顧家庭各方面的顧慮,是約定俗成的內在邏輯。

我跟一個女生同事一起做項目,最後去彙報,那個女生就只有在下面聽的份,彙報的人是我,女生的工作成果好像被竊取了。她跟我抱怨,憑什麼呀,不公平,我就説,請你吃飯。

當時我沒有直接指出這個事情不好。作為父權體制的既得利益者,我好像沒有理由去推翻社會運作的機制和規則。那個時候很年輕,剛畢業,很看重每一次的機會。如果換到現在,我肯定會説要一起參與進來。

在性別議題上,身邊的朋友有不合適的評論,能忍的時候我就保持沉默,不能忍的時候我就直接懟過去。有時候也推薦男性朋友看一些女性視角的書和電影,除了性別對立,我想還是有更多和解的可能。

我現在也有野心、企圖心,但是我會分辨這是社會的規訓,還是我自己想要的。

微網志上説了吳立祥的事情後,私信裏也有不是我們學校的女生,跟我講述自己被性騷擾的經歷。有女生在初高中的時候被老師觸碰了,到現在還是會懼怕男生的觸碰。我感到很難去用言語去幫她化解這樣的創傷,怎麼作為一個男生,讓她打開心結,很困難。

除了發聲,會發現有很多事情是我自己根本沒法做的。她們可能需要專業的心理疏導、專業的法律人士後續跟進。她們找到了我,但我卻幫不了,很無能為力。

很多人把我當成女生(笑),私信留言,“姐姐好勇敢,姐姐好棒”,我就回復説我是男的,慣性思維好像性別議題只能由女生發聲。

“姐姐來了”這四個字框定的意義是,我是一個受害者,我為我自己發聲,去聲討對我造成傷害的人。我現在是作為一個親眼目睹過的人,站在姐姐旁邊。其實我想淡化性別,就是站出來説句實話就行了。與其説我是個女權主義者,不如説我看重的是人權,受到壓迫的那一部分人,我們怎麼能夠讓Ta們有更多平等和被尊重的可能。

“五一”回綿陽錄口供,下了飛機,我先去了一趟學校。快15年沒回去過,教學樓對面原本是一座山丘,春天有桃花和梨花,有農民在耕作,現在變成了辦公大樓,進校園的馬路也變了,物是人非。

我沒有走進去,在門口的校名題字那裏拍了一張照片,發了微網志“我回來了”。學校裏已經複學了,我想説,不是只有姐姐會來,哥哥也會來。

張書越回學校的留影。