田漢:在人民時代實現“銀色的夢”

發佈時間:2023-08-24 10:28:19 丨 來源:光明日報 丨 責任編輯:楊海乾

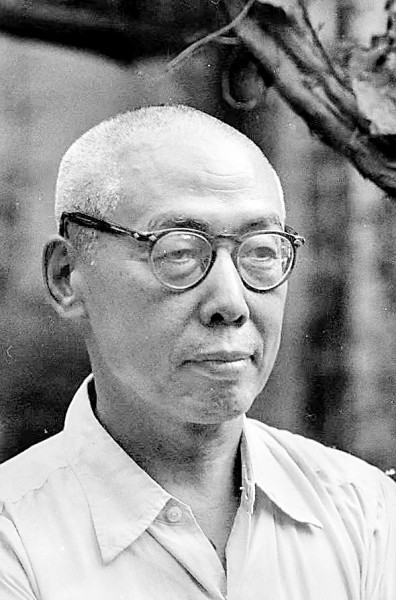

田漢(1898—1968)。資料圖片

田漢(左)與歐陽予倩。資料圖片

1958年,北京人民藝術劇院排演田漢話劇《關漢卿》。資料圖片

國家京劇院復排田漢編劇的《謝瑤環》。資料圖片

【追光文學巨匠·紀念田漢誕辰125週年】

20世紀初,在春柳社的努力下,話劇開始進入中國藝壇,成為中國從西方成功引進的一個新的藝術品類。後來,中國傳統戲曲成為“五四”新文化倡導者嚴厲批判的對象,批判傳統戲曲最有力的參照物就是現代話劇。到了20世紀20年代後期,電影作為新興藝術門類,攜帶著現代科技的強風進入中國,不僅改變著市民社會娛樂消遣的興趣,也改變著其他藝術門類的表達方式。從藝術門類的特性看,傳統戲曲、現代話劇、電影都是表演型藝術,自身的發展需要極大程度地獲得觀眾,因而在內容的現代性與民族性、藝術的現代化與民族化融合方面相對其他藝術門類而言,這三種藝術有著更迫切、更內在的需求。百年來藝術家們在這一問題上探索實踐,湖南長沙人田漢是其中傑出的一位。

作為作家,他的創作從話劇起步,再涉足電影,*而進入傳統戲曲的整理與創作,每個時期每種門類都有精品力作問世。作為藝術工作的管理者,他在20世紀30年代從事左翼戲劇運動,抗戰時期協助郭沫若從事進步文化的領導工作,新中國成立後主持文化部藝術局工作,對中國現代戲劇電影的發展作出巨大貢獻。這些貢獻既有事功的實踐,也有理論的積累,尤其是他在戲劇電影藝術民族化實踐中體現出的藝術理念、創作精神,值得文藝界予以認真、深入的總結。

1、“只有更大膽更細心的改革、溶匯,才是保存舊有藝術的最好的方法”

對民族文化傳承的重視與思考,對國家獨有的文化遺産的珍惜與創造性轉化,是田漢一生所堅守的新文化建設思路。

早在20世紀20年代,當一切帶“國”字的文化遺存如“國術”“國粹”“國故”等都被視為保守反動的時候,田漢就提出了“新國劇運動”的口號。他認為中國傳統戲曲是音樂與戲劇的結合,而音樂與戲劇最重視國民的傳統,因而戲曲就是國劇。田漢不贊成用新與舊來簡單地區分西洋劇與國劇,更不贊同把西洋劇説成是新的,國劇説成是舊的。他認為無論西洋劇和國劇都有新舊,區分新舊的標準不在於劇種,而在於劇種所反映的內容與方法。

他在《新國劇運動第一聲》中寫道:“拿起我們唱的二黃戲來説,完全承襲前人的死的形式而忘記了他的活的精神,便是舊劇,能夠充分理解自己所演的人物的性格與情緒,而加以個性的,自由的解釋的便是新劇。”所以,他明確提出:“我們只覺得真想做前人的孝子順孫,正應該吸收前人創造的精神,而不從事模倣,更不應該走入魔道,迎合社會之低級趣味。我們應該使我們唱的歌劇,音樂的價值更高,思想的內容更富,尤其應該使他成為民眾全體的東西,不應該成為專供某一階級的消閒品,這就是我們開始新國劇運動的動機。”

這個“第一聲”是田漢提倡新國劇運動的基本立場,對今天的文藝工作者而言,仍然振聾發聵。

他倡導藝術家要做民族文化傳統的“孝子順孫”。田漢雖然是留日學生出身,也曾熱衷過譯介西方文學思潮,對“五四”新文學與西方現代主義文學的接軌起到過重要的作用,但他對傳統文化的態度很不一樣。在他看來,擁抱傳統並不是因循襲舊、抱殘守缺,而是要充分吸收前人的創造精神,這種創造精神就包括對於國劇的改革。田漢相信“到今天為止的舊戲,是已經過無數改革、溶匯的,因此不必害怕改革,不要拒絕溶匯,只有更大膽更細心的改革、溶匯,才是保存舊有藝術的最好的方法,否則舊戲將如花木得不到新的養料慢慢地萎謝凋枯而死”。

他主張要使國劇成為“民眾全體”的劇。只有成為“民眾全體”的劇,而不只是供某一階級、某一群體消閒享用的劇,才有資格成為國劇。當然,在田漢心目中,國劇實現“民眾全體”不僅要成為民眾能夠消費、喜愛消費的藝術品,而且要自我革新與改造,成為能夠進一步推動民眾進步的藝術品。他指出:“封建時代孕育的舊歌劇和歐洲資本主義初期發達起來的話劇,在今日人民世紀同樣需要被改革,而舊歌劇的現代化刻不容緩。……舊歌劇産於民間,為人民所熟習,至今有多數從業員和廣大觀眾。改革舊歌劇是推動整個劇運的平衡發展,是爭取廣大人民走向進步,因而是重要的革命實踐,而不能看作少數人的特殊興趣。”

藝術的改革與創造不只是適合與滿足民眾的審美需求,也是促動人民走向進步的更高要求,這樣的一個觀念尤其重要。因為它不僅體現了田漢以人民為本位的藝術立場,而且顯示出了田漢通過傳統戲劇改革經驗的總結而生發出的對藝術革命的發展方向和精神旨歸的深層思考。

2、“進一步採取實際行動到民眾中間去,跟他們共甘苦痛癢”

爭取人民走向進步,並不是把人民束之高閣,也不是對人民頤指氣使,而是要真正地去了解人民真實的意志與情緒。這種人民本位立場在田漢的藝術精神發展史上有一個不斷深化的過程。

20世紀20年代中期,“五四”新文化運動走向分化,有的退隱,有的徬徨,田漢和南國社幾位志同道合者則喊出“到民間去”的口號。他後來在《影事追懷錄》中回憶説,那時計劃攝製《到民間去》,不是對俄國民粹主義有什麼興趣,只是作為有革命傾向的青年,“不滿足於單是眼光炯炯,議論激昂,而要求進一步採取實際行動到民眾中間去,跟他們共甘苦痛癢,了解他們的要求”。

如果説“到民間去”的口號最初體現的是“五四”一代文學青年的實幹精神,抗戰以後,田漢“到民間去”的根本精神已經落在對人民中潛藏著的偉大力量的認知與發掘上。那時在如何爭取廣大人民走向進步這一重大問題上,進步文化界在認識上有意見的分歧:有的專注于揭示千百年來人民被奴役所造成的精神創傷,重視人民原始生命力的發掘;有的重視千百年來人民勞動智慧的沉積與昇華,重視人民階級能量的發揮。田漢屬於後者,所以他在抗戰時期滿懷激情地投入民族戰爭的洪流,寫出《義勇軍進行曲》這樣充分反映人民意志、理想與激情的不朽之作。

直到20世紀50年代末期,田漢在制訂創作規劃時,仍然把《到民間去》列入,“倒想把這個故事擺在今天的認識水準和表現水準上進行再創作,在人民時代實現這一個‘銀色的夢’”。田漢提出的“到民間去”,不只是一種積累生活經驗、觀察人物性格的臨時措施,而是一個藝術家真誠的生活態度,一個革命者真實的生命形式。這種生活態度和生命形式,是今天我們重提“深入生活”這一理論命題時應該予以重視的中心內容。

3、“凡理論批評工作較為活躍的地方,創作演出成就總是較好的”

田漢對話劇的發展始終保持著熱忱與關注,在話劇中國化方面提出的一些理論觀念迄今看來仍然富有啟示意義。

話劇在現代戲劇史上一直被定位為純粹從西方引進的藝術種類。田漢不贊同這一定位,他指出中國的話劇天生具有中國性元素,“中國話劇藝術的原始形式可以追溯到我們唐代的參軍戲,在作劇方法上也可以而且應該向自己的戲曲傳統學習,那裏麵包含著我們各劇種共同的寶貴的東西”。田漢還從自己的創作經驗上説明這種中國元素存在的必要性。他以前也嚴守過易卜生復活的三一律,後來開始運用多場景的形式。在《快馬加鞭發展話劇》中,他説:“我自己愛用這種形式卻是從我們戲曲藝術學來的,我非常歡喜中國戲曲那種生動活潑的場子,不受布景的約束,説到就到,縱橫自在,這很適於表現今天生活鬥爭的巨大規模和波瀾壯闊變化多彩的場面。”

所以,田漢不斷地呼籲話劇藝術家們尊重傳統戲曲,學習傳統戲曲,在傳統戲曲和現代話劇之間建立一座金的橋梁,為中國話劇創造出更加豐富和鮮明的中國特色。他深信只有中國性的建構才能為中國話劇劈開一條生存的康莊大道,同時也給國際戲劇藝術以新的啟發。

不只中國話劇要具有中國性,即使移植演出西方經典名劇也要追求中國性。關於外國話劇在中國的移植與演出,學術界有純粹主義與歸化主義之別,前者強調嚴格尊重和遵守原作的意圖與風格,後者則對外國劇作的改編與演繹持寬容態度。田漢是傾向於歸化主義的,但他對改編與演繹的寬容不僅停留在個人藝術風格和個人意圖差異的詮釋學層面上,而且提升到中國主體性建設的高度來思考。

田漢在《話劇要有鮮明的民族風格》一文中説,外國朋友希望看到中國人如何通過自己特有的解釋和表現方式來處理外國的經典名劇,希望可以看到帶有東方色彩和中國民族風格的《萬尼亞舅舅》之類的演出,而不和莫斯科藝術劇院與莫斯科小劇院雷同。蘇聯演的《西廂記》改題為《傾杯記》,寫鶯鶯聽母親讓她管張生叫哥哥而不是丈夫,氣得她把杯子摔破。這顯然是蘇聯鶯鶯的性格。中國的話劇表現中國人的生活,捕捉中國人的靈魂,中國性建構當然是應有之義,這是文學民族性的必由之徑。但在基本人性相通的條件下,各個民族間的文學也是可以互相領略、互相理解的,這是世界文學命題得以成立的基礎。在世界文學的框架內,蘇聯藝術家既敢於演繹蘇聯的《西廂記》,也希望看到中國的《萬尼亞舅舅》,這種雙向主體性建構體現出的就是一種骨子裏透出的文化自信與民族自覺。田漢敏銳地意識到了這一點,他希望中國的話劇藝術家以中國特有的解釋和表現方式來處理外國經典名劇,超越“洋為中用”的事功層面,從骨子裏養成一種中國主體的文化自信與民族自覺。

講好中國故事需要站在中國的立場和運用中國的方式,這固然重要,但講好西方和外國的故事同樣需要站在中國的立場,運用中國的方式,後者甚至更重要也更加不容易。因而田漢關於話劇中國性的思考,在今天依然顯得特別珍貴。

後期田漢從事藝術管理工作,非常注重發揮理論批評的效用來推動戲劇藝術的健康發展。他指出:“凡理論批評工作較為活躍的地方,創作演出成就總是較好的,凡是理論批評消沉的地方,情況就相反,使人深刻感到,黨的百花齊放、百家爭鳴的政策真是發展文學藝術有效的英明政策”。他還説:“而百花齊放往往要通過百家爭鳴來實現,不充分爭鳴就很難保證齊放,新的文學藝術總是在鬥爭中,在充分爭鳴中壯大起來的。”

他自己在管理工作與創作之餘,也身體力行地投入一些重要問題的理論爭鳴中。譬如歷史劇的創作,田漢曾借昭君題材的爭議發表過精闢的意見。他肯定《漢宮秋》以來的昭君戲,認為作家們借琵琶馬上的昭君吐露民族感情,痛罵賣國權臣有它的現實意義,這也是一種“古為今用”。但田漢也指出,《漢宮秋》所代表的構思不太符合歷史真實,他主張應該寫另外一個王昭君,“寫她毅然出塞不是哭哭啼啼,而是歡歡喜喜”。後來,歷史學家翦伯讚撰文呼應了田漢的説法,指出:“在漢元帝時南匈奴呼韓單于入覲長安,北匈奴郅之單于懸首藁街,的確沒有威脅漢朝的力量,而昭君願嫁呼韓單于,的確是為的貫徹和親政策。”歷史劇的編寫歷來就有所謂“實事求是”和“失事求是”的路徑之爭,但無論哪一種路徑,都必須要遵循“求是”的原則,而衡量這個“是”的標準就是歷史唯物主義。

當下一些歷史題材文藝作品,要麼大寫皇帝與民女堅貞不渝的戀愛,要麼把皇帝塑造成以百姓與天下為重的聖人。這種現象幾十年前也曾出現過,譬如有的劇作基於現代人的想像寫封建地主與佃農女兒的美麗愛情,田漢對這種歷史劇創作傾向進行過直率的批評,認為這些描寫都缺乏“求是”的精神,是對歷史的任意戲説,其實也是另一種歷史虛無主義。這些專業性的建議和批評,對於當下某些歷史題材文藝作品脫離人民、背離歷史的不良傾向,也是極為有益的針砭。

田漢懷著一個“銀色的夢”走向文壇,新中國成立後,在人民時代裏他的這個“銀色的夢”得以實現。改革開放以來,我國的戲劇影視事業有了迅猛發展。田漢作為百年中國戲劇影視事業的開拓者,他對“新國劇”問題的思考,對“到民間去”的倡導,對中國戲曲傳統的人民性與創造性的理解和發掘,對話劇藝術中國性建構的探索,對中國傳統戲曲中歷史觀念的種種專業性批評等,都是百年中國戲劇影視藝術理論的寶貴財富。它們既有實踐經驗的總結,又有藝術規律的探索,不少命題甚至具有高度的歷史預見性,對於當下主體性話語建構仍然具有強烈的啟示意義和理論價值。

(作者:譚桂林,係湖南大學中國語言文學學院教授)

原文連結:

https://epaper.gmw.cn/gmrb/html/2023-08/23/nw.D110000gmrb_20230823_1-14.htm