楚樂:“陳鐘按鼓 造新歌些”

發佈時間:2022-10-13 10:10:51 丨 來源:光明日報 丨 責任編輯:高彬

《楚樂器研究》邵曉潔著湖北教育出版社

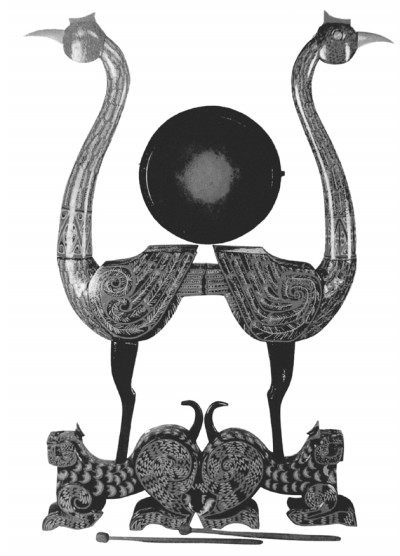

湖南臨澧九里虎座鳥架鼓圖片選自《楚樂器研究》

【光明書話】

是考古將楚國樂器展現到我們面前,讓我們看到古老樂器的模樣,也讓我們聽到了奇妙的樂聲。

邵曉潔博士的《楚樂器研究》,將楚文化中最具特色的內容集中展現出來。楚辭中記述的鼓與瑟次數較多,在《招魂》中,我們讀到“陳鐘按鼓,造新歌些”和“竽瑟狂會,搷鳴鼓些”的描寫。在《大招》中,又有“叩鐘調磬,娛人亂只”的描述。這個時候我們似乎身處鐘磬笙鼓爭鳴的樂聲中,頭腦中可以想像到古代楚國那樣奇詭曼妙的樂舞場景。考古中在楚墓中見到鼓與瑟也最多。結合考古與文獻的梳理,這是邵曉潔研究中一個很重要的發現。

一

邵曉潔研究楚國樂器,許是因了生長在楚郢故都之地,耳濡目染,受到大量出土文物的召喚,邵博士將自己的學術目標確定為楚樂器的研究,而且非常堅定一做就是二十多年。《楚樂器研究》是新近出版的一個重要成果,如她在緒論中所言,目標是以中國傳統文化為背景,基於楚文化的樂器研究;以中國音樂文化為背景,基於音樂斷代史的楚樂器研究。擺在我面前的這部學術專著,凝聚著作者多年的心血與智慧。

作為楚樂器研究專著,楚鐘楚鼓,楚笙楚瑟,是邵著關注的要點。邵曉潔利用熟悉考古資料的優勢,將出土的音樂實物資料進行全面分析,認定楚樂器實物數量多種類豐富,大體分屬古代的“八音”,較為全面客觀地體現楚樂器的面貌。《楚樂器研究》入選2018年度國家出版基金資助項目,是第一部全面研究楚樂器的著作。正如她的導師王子初先生在序言中所説:本書填補了學術空白,為重寫東周音樂斷代史打下堅實基礎。

我們知道楚是一個特定的時空概念,楚又指示著一個特定的文化範疇。楚人南土立國經過幾百年發展,楚國在春秋時楚成王之世崛起,據有江漢與鄰近區域,陸續兼併周鄰諸侯國,至楚莊王時問鼎中原,敗晉國而稱霸,建立楚國鼎盛霸業。進入戰國,稱雄一世,楚成為七雄之一。

地處南土的雄楚巫風極盛,舉國將大司命和少司命傳説人物奉若神明。在楚人的心目中,巫術是與神靈溝通的橋梁,巫術中的歌樂舞蹈成為營造氣氛的必備節目。楚國周邊有巴蜀、百越和三苗等族,濃重的巫術色彩也與楚族互相影響,相互借鑒發展。《楚辭章句》記述,“沅湘之間,其俗信鬼好祠,其祠必作歌樂鼓舞,以樂諸神”,楚人信鬼神喜祭祀,祭祀提升了歌舞樂的表現力,也給了歌舞樂更多的發展空間。楚人樂歌具有特別的層次,有特別的流行範圍。如《文選·宋玉對楚王問》所説,郢都有人歌《下裏巴人》,“國中屬而和者數千人”。當他唱起《陽春白雪》,“國中屬而和者不過數十人”。從宮中到鄉野,都有特別的流行曲式。

屈原的《九歌》及其他楚辭作品,多依據楚國地區漢族民間樂舞歌唱形式創作而成。《九歌》是《楚辭》中音樂性極強的代表作,歌中大多為男女巫師所唱的情歌,對於楚樂器也多有描述。時光一千年一千年過去,在現代田野考古尤其是楚故地考古開展之先,那樣的場景只會在人們的腦中浮現,那些楚樂器及樂聲人們是看不到也聽不見的。那些集中的與零散的發現,已經吸引了不少學者的注意力,但進行系統的梳理研究,邵曉潔博士的《楚樂器研究》則是頭一例。作者和她的導師,是將這個課題作為音樂史的範疇,而我以為這是一項考古學研究,是音樂考古研究。

春秋時期楚國音樂已很發達,宮中設置有樂官。楚樂被中原稱做“楚調”或“南音”,楚國樂器有鐘、磬、鼓、瑟、竽、排簫等。楚音樂藝術是楚文化的重要組成部分。楚國境內發現的樂器,不僅數量多,而且工藝水準也很精湛。曾侯乙墓的樂器,尤其是編鐘的出土,第一次從根本上撼動了以文獻為主要史料基礎的傳統中國音樂史。墓中出土的65件套編鐘,規模大、數量多、音樂性能優良,證實中國青銅樂鐘的雙音鑄調技術,填補了中國古代樂律理論的空缺,編鐘樂懸及樂律學銘文,標誌著人類在一個歷史時期的音樂理論之巔峰。邵博士原本即以楚鐘為題進行過專門研究,這一次的研究又有了明顯提升和擴展。

曾侯乙墓出土大批古樂器,除了體量壯觀的一套編鐘,還有保存較好的排簫、瑟、五弦琴等樂器。楚曾故地的河南信陽長檯關、淅川下寺和湖北棗陽九連墩、隨州葉家山、文峰塔和棗陽郭家廟墓群也都先後發現許多楚與楚係樂器,再現了楚國的音樂奇跡。

二

《楚樂器研究》從樂器的考古發現、研究進展,搜尋古文獻中出現的楚樂器,做出全面的分類研究。由鐘、磬、鼓、琴、瑟、笙、箎、排簫到諸類打擊樂器,無一不細作描述。研究的內容涉及各類樂器的使用、樂器的造型與紋樣裝飾等。又由楚樂的發展變化到樂器組合,論及楚人的禮樂文化,研究是全方位的。對於出土種種樂器遺存,研究是細緻的,書中有大量圖表統計,尤其是還附有測音資料研究,具有專業理論基礎的強力支撐。

作者還特別指出,楚樂體系的發展,非常注意借鑒中原的傳統,金石之樂的代表樂器銅鐘與石磬,傳統都是來自中原,但在細節如裝飾上又有諸多改變。邵曉潔特別強調了這種借鑒與改變,包括對諸侯國音樂的吸納與揚棄,“是楚人不拘一格海納百川、求取創新精神的完美體現。”

楚文化在楚人的堅守下,幾乎席捲了古代南半部中國。隨著楚辭傳承的文學傳統的播散,楚風甚至影響更為深遠,一直影響到當今的時代。現在有了《楚樂器研究》的梳理,使得楚樂文化面貌更加清晰,這是中華民族音樂的根魂所在,必將持續影響到未來。願楚樂體現的奔放精神與浪漫情懷,在現代與未來大放光彩。

(作者:王仁湘,係中國社會科學院考古研究所研究員)

原文連結:

https://epaper.gmw.cn/gmrb/html/2022-10/13/nw.D110000gmrb_20221013_2-11.htm