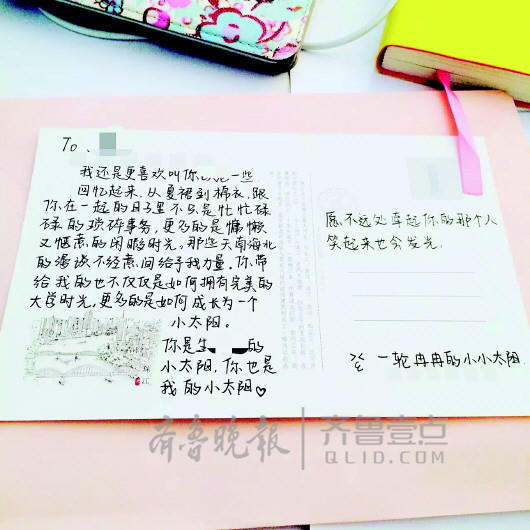

教師節收到的祝福卡片,楊青小心收藏起來。

日前,我省一家高校的輔導員由於在班上念學生英語四級成績,引起學生反對,師生甚至在班級群裏展開“對罵”。此事一發,引起對高校輔導員與學生關係的熱議。大學四年,你與輔導員關係好嗎?他是你的朋友和人生導師,抑或只是“消息通知者”?你認為他只是學生幹部的輔導員,還是與所有學生打成一片?

齊魯晚報·齊魯壹點記者採訪了就職于一家省屬高校的輔導員楊青(化名)。“不要讓任何一條小魚失去重返大海的機會。”與400多個95後打交道後,90後楊青經常在嘴邊挂著這一句話。

“兩會”才見輔導員

關係有隔膜算誰的錯

“輔導員?一個學期見兩次,沒啥感情。”想起自己的輔導員,已經畢業三年的小林毫無感覺。畢業三年後,他從未聯繫過輔導員,更不用説教師節帶去祝福。小林稱自己是班級中的“逍遙派”:不當班幹部,不給輔導員惹麻煩,也從未直接向輔導員求助。所以,每個學期,他只在學期開始和學期結束的年級大會見過輔導員,更未主動有過交談。對他來説,輔導員更類似于一個“傳聲筒”,是一個消息傳遞者。

而畢業三十年的機關公務員老陳,想起自己之前的輔導員,眼睛還會帶著濕意。“前段時間我們班畢業三十週年聚會,還邀請我們的輔導員參加了。”老陳的輔導員只在大四時帶了他們一年,是剛剛畢業的師兄。“當時他帶我們這一級170多個學生,大四那一年正好實習,學生非常分散,但他能叫出每個學生的姓名和家鄉。當時工作國家包分配,他為每個學生的去向操碎了心,白天在各個實習地之間來回跑,晚上就來我們宿舍跟我們聊天。”

老陳發現,正在讀大學的兒子,和輔導員關係非常疏遠。“我覺得這不是輔導員的錯,也不是學生的錯,而是反映了人際關係的基本現狀。”三十年前,甚至十幾年前,輔導員與學生溝通,只能面對面,最多口口相傳,而現在輔導員和學生之間溝通的方式更加迅捷,“一般都是QQ、微信,連電話都很少打,面對面總比隔著螢幕要親近得多。”

開學倆月沒休息一天

“經驗不足但熱情滿滿”

楊青去年剛剛當上某駐濟高校的輔導員,今年又帶了2016級新生。從9月11日開學到現在,近兩個月的時間,她只在中秋節當日放了半天假,週末從未有過休息。早上不到6點,就有學生因各種原因將她從睡夢中驚醒,中午吃飯草草了事,晚上加班到9點也算常態。“你看我每天一到辦公室就坐在電腦前好像啥也不幹?我一天的工作事項能記滿一張紙,如果中間被各種臨時會議打斷,只能透支下班時間將工作完成。”以學生獎助工作評選為例,有的學生光因表格填寫就會至少返三次工。

但兩個年級、400多名學生,楊青獲得的滿足感遠超自己當時的想像。第一個教師節,她的手機響了整整一天,燙得快要炸掉,“整整一個年級的同學很大聲地跟我説教師節快樂,現在想起來依然燃爆了。”剛剛過去的“挑戰杯賽”,楊青從早到晚陪學生找問題、想方案,看著他們一點點進步。可是,在比賽當日,由於經費問題,她並沒有跟隨。“學生獲獎後喝了一點酒,借著醉意跟我説,‘老師,今天的比賽我們給自己打99分,那一分沒有給,因為你沒來。’”講起當時的情況,楊青聲音中還帶著哽咽,“就在那一瞬間,覺得一切都是值得的。”

“初做輔導員沒有經驗怎麼辦?”“全靠熱情和人格魅力。”楊青坦言。像很多90後一樣,楊青個性極強又不善表達,想表達還經常不到位,自己跟自己“擰巴”。“有時候想想,感覺也像個孩子,怎麼跟一幫95後打交道?唯有熱情,學生心裏都有一桿秤。”她在自己的微網志裏寫道:“點滴的溫暖和感動凝聚成璀璨的光芒,雖然總是一臉冷漠,但對你們的感情從來有增無減。未來,我會更加珍惜你們帶給我的溫暖和善意。”

400學生“對抗”1名老師敗陣的肯定是輔導員

感動常在,但跟學生鬥智鬥勇也是工作常態。“學生的想法千奇百怪,你若順著他們的思路走,永遠無法説服他們。”

有的學生在考試作弊中被抓,第一句話是:“為什麼只抓我,不抓別人?”遇到這樣的辯解,楊青經常覺得頭大,只能一遍又一遍給學生講道理。有些學生,“宿舍垃圾桶滿了怎麼辦”之類的事情也需要輔導員解決。

最令楊青頭大的是遇到特殊問題的學生,比如有精神障礙、抑鬱症等。“碰到這類學生,每天睡覺前都有點忐忑,總擔心他會跳樓、自殺,要時刻關注他的動向,還不能讓他發現,因為這類學生最為敏感。”

楊青的學生中,有一個有抑鬱症傾向。有一天下午這個學生與同學大吵一架後揚長而去,嚇壞了楊青,楊青趕緊發動全院老師出去尋找。“太害怕他輕生了,高樓一幢幢找,有水的地方瞅一遍又一遍,找到淩晨半夜,仍然不見人影。”最後,她偶然得知,這個學生在校外租了一套房子,便在房子樓下等著學生歸來。“淩晨兩點鐘,看到他若無其事地出現時,既生氣又心疼,但看到他安全又放下了所有的怨氣,真的把他當成了自己的孩子。”

當了四年輔導員的陳東(化名),想起第一年幹輔導員的情景,還是感慨萬分。“剛工作第一年,作為一個大男人有時候還經常被學生氣哭,感覺自己委屈。”因為比學生大不了幾歲,陳東特別害怕學生不喜歡他,總想取悅他們跟他們打成一片,卻往往適得其反,威信和親和力有時候難以週全。

陳東所在的學校,到了大二會進行專業分流,重新組建宿舍和班級。第一年,按照學校要求同一專業在一個宿舍樓方便管理,要從原來的宿舍搬到新宿舍,結果這一舉動遭到了學生的集體反對。“那一級我帶了200名學生,晚上一打開QQ,群裏全是學生匿名發出的反對消息,當時我的腦袋一下子就炸了,覺得這幫孩子真是太不讓人省心。”

陳東只能跑到宿舍盯著學生一個一個搬。好在學生很少會將不開心的事情挂懷,陳東發現一個道理:如果與學生意見發生分歧,當有200名學生跟你對抗時,你有可能跟他們打成平局;但當他們有400人時,輔導員真的成了弱勢群體。“所以,前期的溝通太重要了,要極力避免對抗的事情發生。”

與普通學生的

“最後一公里”需打通

班幹部,作為大學裏一個特殊的群體,被很多普通同學置於與自己對立的位置。今年讀大四的王倩,是濟南大學的輔導員助管,對這一點深有體會。“説輔導員喜歡班幹部,這還算客氣的,有的會直接説‘是輔導員的狗腿子’。”王倩直言不諱。最初聽到這些話,王倩還想理論幾句,等冷靜下來,王倩才深覺還是由於輔導員和普通同學之間溝通不暢。

“不同的同學,想當班幹部的初衷不同,有的是樂於奉獻,有的真的是為了榮譽。”王倩表示。現在的輔導員,一個人帶五六百名學生是常態,她眼中理想的班幹部,應該是及時向輔導員反映學生的需求,又可以代表輔導員給學生帶去溫暖,讓學生感覺輔導員一直在他們身邊。

楊青懂得培養一個班幹部有多麼不容易,班幹部為班級工作做貢獻,理應獲得一部分肯定和榮譽,卻不能否認有的學生幹部把這當作唯一目的。“第一年學校評優工作結束後,有個班幹部取得榮譽後,立馬做了甩手掌櫃。”想起去年的事情,楊青仍然感覺到心寒,“有時培養一個學生幹部,直接關係到你跟班幹部後面200多名學生的關係。”

跟楊青一樣,陳東不否認對班幹部的依賴性。“輔導員與學生的接觸,是學生培養的‘最後一公里’,但有時候這一公里只能由班幹部代勞。”陳東渴望與每個學生打成一片,“學生對輔導員最大的信任就是主動與你分享他的小秘密,包括感情和學習生活。”按照正常的工作安排,每天中午或下午,陳東都會約談一個學生,但經常事與願違,檔期無限後延。所以,陳東只能盡可能地多舉辦活動,提高每個學生的參與性,創造更多與學生接觸的機會。

楊青覺得,這也與輔導員的體制機制有關。現在都在提倡輔導員專業化,但很多輔導員都是被動工作,個人學習和深造的偏少,事務性工作太多,與學生接觸的時間也一再被“擠壓”。輔導員畢竟是一項學生工作,“與學生之間的情義,才是這項工作對我的最大饋贈,如何參與到所有學生的成長中,擔任重要的角色,才是輔導員的最大榮幸。”

(齊魯晚報·齊魯壹點記者 郭立偉)