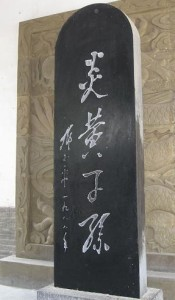

劉永國:“炎黃子孫”的來歷

來源:中國網發佈時間:2022-09-26 17:36:52

炎黃子孫,這是一個引以為自豪的稱呼。敘説炎黃子孫,當然得首先從炎黃説起。炎,炎帝神農氏;黃,黃帝軒轅氏,又稱黃帝有熊氏。炎黃二帝,中華遠古時期部落和部落聯盟首領,炎帝神農氏制耒耜,種五穀,嘗百草,立市廛,治麻為布,作五弦琴,削木為弓,製作陶器,首創農耕、醫藥,把中華民族由野蠻狀態引入了原始文明狀態,後世尊為中華民族的人文初祖。黃帝軒轅氏廣播百穀草木,始製衣冠鞋帽,建舟車,制音律,設官理事,區劃治理,初創中華古國形態,把中華民族由氏族公社狀態引入了原始國家文明狀態。炎黃帝結盟,形成了華夏族;二帝居功至偉,是中華民族始祖的優優秀代表。

一、“黃炎子孫”稱謂的由來

炎黃子孫,也稱黃炎子孫,是華夏民族的自稱。炎黃並稱,見於《國語》。《國語·晉語》載:“昔少典娶于有蟜氏,生黃帝、炎帝。”這裡黃帝、炎帝並列而出,二者是兩個具體的人還是指兩個部落,學界存在爭論,但足見古人已將二炎黃並列。《國語·周語下》説到鯀、禹與夏人之後,以及共工、四岳與各姜姓國,如申、呂、齊、許、杞、鄫等,概括為“皆黃、炎之後也。”

炎黃既為共祖,炎黃合祀,始自秦靈公。《史記·封禪書》載:“秦靈公作吳陽上畤,祭黃帝;作下畤,祭炎帝。”秦靈公認為黃帝、炎帝都是先祖。

炎黃始祖,也得到一些少數民族的認同,如匈奴、鮮卑等民族也聲稱自己是黃帝子孫、炎黃子孫。《遼史·太祖紀讚》和《世表序》主張契丹為炎帝之後。近年在雲南發現的契丹遺裔,保存有一部修于明代的《施甸長官司族譜》,卷首附一首七言詩,詩曰:“遼之先祖始炎帝……”,契丹人也自認為契丹是炎帝苗裔。入主中原的少數民族政權也紛紛將自己的祖先追溯到炎帝、黃帝,希望鞏固統治權合法性,據《晉書》記載,前秦皇帝、氐人苻堅“其先蓋有扈(黃帝之後)之苗裔”;前燕政權的開創者、鮮卑人慕容氏“其先有熊氏(黃帝)之苗裔”;後秦政權的開創者、羌人姚弋仲“其先有虞氏(黃帝之後)之苗裔”;《北史·魏本紀》説:“魏之先出自黃帝軒轅氏。”《遼史》稱,“遼本炎帝之後,按耶律儼稱遼為軒轅後”。據《元史·祭祀志》記載:元朝皇室多次祭祀伏羲氏、炎帝神農氏、黃帝軒轅氏。清帝尊崇黃帝,自順治以下十帝(宣統帝溥儀未及),皆遣官致祭黃帝陵,致祭次數達36次。

清末民國以來,“炎黃子孫”稱謂好像井噴一樣涌現出來,頻頻見諸於書刊報紙,台灣愛國詩人丘逢甲詩云:“人生亦有祖,誰非黃炎孫?歸鳥思故林,落葉戀本根。”“炎黃子孫”的提法超越歷史,成為凝聚中華的旗幟。在面對外國強敵侵略而處於亡國亡種的危機下,“炎黃子孫”的概念,成為以祖先崇拜為基本文化的中國人構建民族凝聚力的符號。抗日戰爭時期,“炎黃子孫”的稱謂在抗敵烽火中定型為中華民族的指代符號,成為號召與激勵海內外華人共同抗戰的一面旗幟。

中華民族最危險的時候,1938年清明節,國共兩黨同祭黃帝陵(陜西省黃陵縣橋山),毛澤東親撰祭黃帝陵文,蔣介石親題“黃帝陵”三字,他們都以“炎黃子孫”自居。學者們紛紛以筆代槍,弘揚炎黃二帝偉績,激勵軍民抗戰士氣。著名史學家錢穆先生在《黃帝》一書中認為,“我們自稱為‘炎黃子孫’,是很有道理的。”

二、“黃炎子孫”稱謂的血脈溯源

“炎黃子孫”稱謂,曾經以為它更像是一個文化概念;細究歷史,其實它在很大程度上確實是一個血緣概念,海內外華人自稱“炎黃子孫”實際上是對中華的文化認同,也是“祖源尋根”的血脈認同。據姓氏研究專家稱,中國的絕大多數姓氏起姓的祖先都能追溯到黃帝炎帝及其後裔。

《山海經》記載,炎帝傳了八代。西漢《春秋命歷序》、西晉學者皇甫謐的《帝王世紀》、唐代學者司馬貞《史記·補三皇本紀》,都記載炎帝神農氏“傳八代”。

有人研究姓氏來源,認為炎帝神農氏從一世到八世傳了很多後代,因地而姓、因官而姓、因職業而姓,産生了200多個姓氏,如:姜、呂、許、謝、紀、丘、齊、強、尚、封、左、薄、賴、逄、申、向、文、駱、充、連、國、饒、蓋、丁、闞、易、崔、高、章、賀、柯、盧、井、富、欒、厲、谷、麻、棠、竹、淳于、東郭、太公、公牛、年、邱、甫、芮、楂等姓氏。

黃帝及其後裔産生的姓氏,姓氏研究專家認為多於炎帝係,據説大約有300多個。《史記·五帝本紀》記載:“黃帝二十五子,其得姓者十四人。”意思是,黃帝一共有二十五個兒子,其中十四人被分封到各地,因地得姓。史載,這十四人共得到十二個姓,依次為:姬、酉、祁、己、滕、葴、任、荀、僖、姞、儇、衣。這十二個姓是源姓,後來不斷分支,又衍生出數百個姓,如祁姓分枝産生了唐姓、劉姓、范姓、士姓。其餘十一個兒子,不是沒有“得姓”,而是得新的姓,隨父親黃帝姬姓。姬姓後來分枝,又産生數百姓氏。

黃帝在位時間長,接位的顓頊是他的孫子(二兒子昌意的兒子):顓頊帝繼位者帝嚳,是黃帝大兒子玄囂的孫子;帝嚳逝,其子摯、堯先後繼位;帝堯禪位帝舜,帝舜是昌意的七世孫、黃帝的八世孫。據《史記·五帝本紀》記載,夏朝開國之君大禹、商朝開國之君商湯和周朝開國之君周文王(姬昌)周武王(姬發)都是黃帝的後裔。

顓頊、帝嚳、唐堯、帝舜以及夏朝、商朝、周朝的君主都是黃帝的子孫,這些後裔成年後脫離黃帝母族,組建了大批新的氏族部落或方國,因地因國有了獨立的、新的姓和氏。以周武王姬發為例,他從陜西東出中原建立了周朝,分封諸侯或方國,其中姬姓國53個,這些姬姓國以國為氏,形成了新的姓氏。這些姓氏是大多數中國人的祖姓。祖姓發憐衍生以後,黃帝族姓氏古代已達到300多個。

研究姓氏來源的一些專家認為,炎黃祖姓有許多是當今的大姓、常見姓,中國當今人數靠前的120個姓氏,據研究,其中屬於炎帝族的有許、姜、崔、雷、易、章、高、謝、呂、盧、丁、方、邱、賀、龔、文、洪等姓氏,約佔120姓的15%,;屬於黃帝族的有86個姓氏,佔120個姓氏的72%,即:王、張、劉、陳、楊、周、吳、孫、胡、朱、林、何、郭、羅、宋、鄭、韓、唐、馮、于、董、蕭、程、曹、袁、鄧、傅、曾、彭、蘇、蔣、蔡、賈、魏、薛、葉、閻、余、潘、杜、戴、夏、鐘、汪、田、范、石、姚、鄒、熊、陸、孔、康、毛、史、顧、侯、邵、孟、龍、萬、段、錢、湯、黎、常、武、喬、賴、龐、樊、蘭、殷、施、陶、翟、安、顏、倪、嚴、牛、溫、蘆、季、俞、魯;屬於東夷族的有8姓,佔120姓的7%,即:李、趙、黃、徐、馬、譚、郝、江;兼屬黃帝族與東夷族的有9姓,佔120姓的7%,即:梁、沈、任、廖、金、白、秦、尹、葛。其實,炎帝神農氏、黃帝軒轅氏、東黎、三苗在三皇五帝時期已經實行民族大融合,形成了華夏民族,後世又不斷有一些族群融合進來,形成了浩浩蕩蕩的中華民族。所以,中國人自稱“炎黃子孫”,以“炎黃子孫”而自豪是有來歷的。“炎黃子孫”是血脈符號,也是文化旗幟。

(作者劉永國,曾任中共隨州市委宣傳部副部長、隨州日報社社長、總編輯,高級編輯。著有《炎帝神農傳説故事》)