文化四寶,千年文脈延古今

來源:隨州日報發佈時間:2022-08-15 16:32:58

隨州歷史悠久,文化燦爛,是國務院1994年命名的第三批國家歷史文化名城,擁有炎帝、編鐘兩張世界級歷史文化名片。

這裡是華夏農耕文明發源地、青銅禮器巔峰見證地、古代治理智慧整合地、鄂豫地區重要革命根據地,神農文化、曾隨文化、治理文化、紅色文化等交相輝映,涵養了隨州厚重的文化底蘊和隨州人絢麗的精神底色。

華夏農耕文明發源地

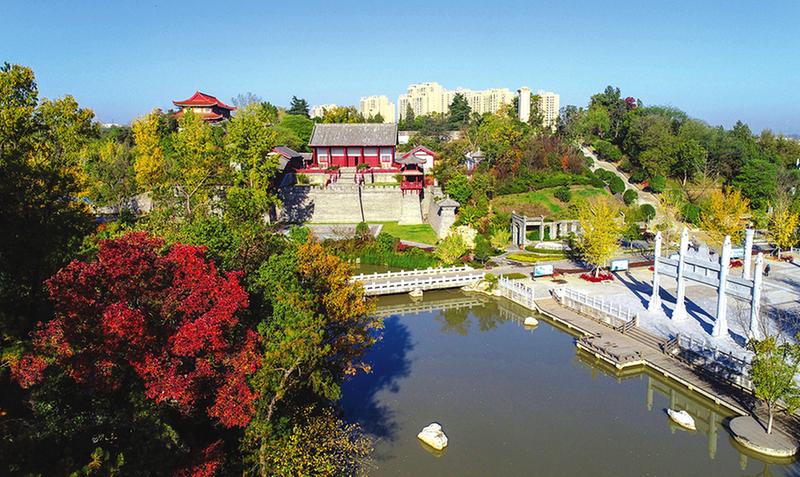

炎帝故里景區

華夏悠悠文明史,烈山腳下是源頭。

隨州是炎帝神農故里,中華民族人文始祖炎帝神農誕生於此。5000多年前,炎帝神農氏在這裡制耒耜、植五穀、嘗百草、創集市、織衣裳、建居所、作琴弦、制陶器,建立八大功績,開啟了璀璨的農耕文明,創制了早期的禮樂文明,成為中華文明史上的一個重要里程碑。

炎帝神農給我們留下了寶貴的精神財富,炎帝文化是5000多年連綿不斷、博大精深中華文化的重要源頭。炎帝文化中蘊含的堅韌不拔的開拓精神、百折不撓的創新精神、自強不息的進取精神、大公無私的奉獻精神,是中華民族生生不息的精神力量源泉。

早在春秋時期,就有炎帝神農誕生於隨州的典籍記載。《禮記》上説:“厲山氏,炎帝也;起于厲山,故曰厲山氏。”北魏《水經注》記載:“水南有重山,即烈山(同‘厲山’)也。山下有一穴,父老相傳雲是神農所生處也,故《禮》謂之烈山氏。”2002年,中華炎黃文化研究會在《炎黃匯典》中權威確認:隨州是炎帝神農故里。

禮敬祖先、慎終追遠,是中華民族的傳統美德。炎帝神農祭祀活動源遠流長。農曆四月二十六,相傳是炎帝神農的生日。作為炎帝神農故里,每年農曆四月二十六祭祀始祖炎帝神農,是隨州地區一項重要習俗。同時,吸引了許多國內外炎黃子孫來隨,拜祖尋根。

2007年,隨州按照“世界華人謁祖聖地”定位,高標準規劃建設炎帝神農故里核心景區。2009年,景區被授予國家4A級旅遊景區。景區人文景觀豐富、自然景觀秀美,每年農曆四月二十六炎帝誕辰,都會吸引眾多海內外炎黃子孫前來尋根祭祖,被譽為世界華人的精神家園。2013年和2016年,景區還分別被國臺辦授予“海峽兩岸交流基地”、被中國僑聯授予”中國華僑國際文化交流基地”。

2009年以來,隨州連續13年成功舉辦世界華人炎帝故里尋根節,緬懷始祖功德,弘揚炎帝精神,得到了國家層面的認可和世界華人的廣泛認同。作為“湖北第一”節慶文化品牌,尋根節打造了世界華人嚮往的精神家園,強化了中華民族的文化基因,增強了海內外炎黃子孫的民族認同,凝聚了民族復興的強大力量。2011年,隨州炎帝祭典入選國家級非物質文化遺産名錄。

近年來,隨州人民發揚炎帝精神,著力建設全國具有引領力的專汽之都、具有影響力的現代農港、具有吸引力的謁祖聖地、具有競爭力的風機名城,高端裝備、生物醫藥、電子資訊、新能源、新材料等産業異軍突起,走出一條特色發展、特色突破之路。“神韻隨州、一見鍾情”城市形象深入人心,“漢東明珠”更加璀璨奪目。

古代治理智慧整合地

楊堅故居

隨州是國家歷史文化名城。歷史長河中,不少著名人物在這塊土地上留下了足跡,開展了一系列具有創新性的治理實踐,積累了豐富的治理經驗,為推動歷史發展産生了重要影響。

大賢季梁興政于隨,最早提出“民為神主”“先民後神”;隋文帝楊堅發跡于隨,創立三省六部制、科舉制;大文豪歐陽修在此畫荻學書,領導北宋詩文革新運動……

據史載,季梁,隨州人,出身名門貴族,少年勤奮好學,春秋初期任隨國大夫。在治國安民上,季梁倡導“君忠於民”的思想。這從《左傳·桓公六年》所載季梁與隨侯關於民神關係的一段對話可知:“夫民,神之主也。是以聖王先成民而後致力於神。”認為君要民擁戴,必須忠民利民。若拋棄人民而只崇拜鬼神,就會喪失政權。

季梁提出“民為神主”的思想,透出民本思想的曙光。民本,以民為邦之本,即把老百姓看作國家的基礎。在當時“崇上天、信鬼神、君權高於一切”的社會背景下,無疑是一種超越歷史的進步,為後來“民本”思想的誕生,起到了先導作用。

今天,以人民為中心的發展思想與季梁以人為本的愛民為民精神一脈相承。在隨州文化公園裏,山腰的標誌建築季梁雕像,也是為了紀念隨州的這位大賢。隨州深入踐行共用發展理念,堅持把財政支出的80%投向民生領域,一項又一項民生新政落地生根,一件又一件民生實事辦成見效,人民幸福指數節節攀升。

隨州還是隋文帝楊堅的龍潛之地,隋朝也因隨州而得名。據史料記載,楊堅25歲時,曾被派到隨州擔任刺史。隨州是楊堅經世治國的實驗場,隨州刺史生涯開啟了楊堅的上升渠道。

楊堅建立隋朝後,創立三省六部制、科舉制,知人善任,善於利用人才;在吏治上,嚴懲貪贓枉法,大力推行廉政;在經濟上,一再輕徭薄賦,倡導節儉愛民,其治理思想肇始於隨州。2016年,隨州在智門寺原址上恢復興建了楊堅故居。

隨州治理文化源遠流長。生長于隨州的明朝著名清官楊漣一身正氣、兩袖清風,被評為“天下第一廉吏”,其廉政治理文化影響深遠。本世紀初,隨州探索村級“兩票制”選舉和“兩會制”決策,被認為是基層民主政治建設的一個創舉。

不忘歷史才能開闢未來,善於繼承才能不斷創新。今天的隨州,汲取中國古代治理文化智慧營養,不斷探索治理現代化的“隨州樣板”,打造了“訪議解”“紅色物業”“逢四説事”等工作品牌,堅持沿著民主法治軌道,加快推進市域治理現代化。

青銅禮器巔峰見證地

編鐘演奏

“哪兒的金屬曾經鑄就過戰國時代第一組完整的樂音?隨州!”著名學者余秋雨以詩意的語言深情讚美。

“作為樂器,曾侯乙編鐘的神奇瑰麗和優越性在世界音樂史中都是獨樹一幟的!”今年初,在央視一套黃金時段播出的文化節目《中國考古大會》,眾多專家聚焦考古“挖”出來的曾國,解讀曾隨之謎、編鐘之奇,盛讚隨州出土的曾侯乙編鐘。

1978年,考古工作者在隨州擂鼓墩發掘出曾侯乙墓,打開了塵封數千年的曾國歷史,是20世紀中國最重要的考古發現之一。該墓中出土1.5萬餘件精美文物及大量銘文資料,其中,一組65件套戰國早期曾侯乙編鐘尤為令人震驚,至今仍是我國出土數量最多、重量最重、音律最全、氣勢最宏偉的一套編鐘,被譽為世界“第八大奇跡”,代表了中國先秦時期禮樂文明與青銅器鑄造技術的最高成就。

一部曾國史,輝煌700年。近幾年來,隨州又發掘出葉家山墓地、文峰塔墓地、漢東東路墓地、棗樹林墓地,所出曾國青銅器種類齊全、銘文豐富,被專家學者譽為“青銅器的王國”。除曾侯乙編鐘以外,隨州又出土了7組曾國各時期的編鐘,完整再現了一部先秦時期的編鐘發展史。2010年,隨州被中國音樂家協會授予“中國編鐘之鄉”。

曾侯乙編鐘出土以來被視為“華夏正音”。她見證著新中國成立以來的重大事件,也拉近了中國與世界的距離。作為國之禮樂重器,曾侯乙編鐘複製件頻頻亮相重大外交場合,成為增進中外友誼、促進文化交流的“特使”。近年來,曾侯乙編鐘還多次亮相中央電視臺“魅力中國城”“經典咏流傳”“國家寶藏”等知名節目,讓更多人驚艷于她的獨特魅力。

歷史是城市的根脈,文化是城市的靈魂。隨州用心打造“編鐘文化”,舉辦中國編鐘藝術節和國際學術研討會,出版一批研究曾侯乙編鐘的學術專著,拍攝以曾侯乙編鐘為題材的電影《鳳舞天下》,創作了歌曲《編鐘敲起來》等,奏響文化強音。

曾侯乙編鐘的影響力與日俱增,也促進了隨州以編鐘為代表的文物復仿製産業的發展。研究、復仿製曾侯乙編鐘30餘年的項紹清,是湖北省民間工藝技能大師,他創辦的文化企業被工信部認定為國家《編鐘》樂器行業標準制定單位。2021年,青銅器製作技藝(青銅編鐘製作技藝)入選第五批國家級非物質文化遺産代表性項目名錄。

以文塑旅,以旅彰文。近年來,隨州加快推動以編鐘為代表的曾隨文化創新轉化,推動文旅産業發展。當前,卓爾青銅古鎮項目正在加速推進,著力打造彰顯禮樂文明的精典之都、精美之器的物化展示區。2022年隨州政府工作報告中提出,“編制曾隨文化産業中長期發展規劃,推進曾隨文化遺址走廊保護建設,積極申報世界文化遺産和世界記憶名錄。”讓典籍中的隨州、文物中的隨州、遺跡中的隨州,穿越時空、聯通古今,活態生趣、煥發新生。

鄂豫地區重要革命根據地

新四軍第五師紀念園

紅色熱土,英雄輩出。

隨州,北接中原,南臨江漢,境內桐柏山、大洪山、大別山山脈逶迤,既呈三足鼎立,又顯群山環圍。特殊的地理環境,為中國共産黨在這片土地上建立革命根據地創造了優越條件,因而隨州一直是湖北省乃至全國的重要革命根據地。

抗戰期間,隨州境內先後建立10多個縣級黨政軍領導機構,創建了白兆山、四望山、桐柏山3塊抗日根據地。鄂中區黨委、隨棗地委、信應地委等領導機關曾設在隨州,新四軍第五師于隨南誕生,陶鑄、李先念、陳少敏曾在隨州發動組織和指揮敵後抗日遊擊戰爭,為民族獨立和人民解放建立了卓越功勳,凝聚了光輝燦爛的紅色文化。

曾都區洛陽鎮九口堰村,位於大洪山北麓隨南白兆山中心區,是新四軍第五師的建軍地和搖籃。抗戰時期,中國共産黨在隨南建立和發展了隨南白兆山抗日根據地,九口堰是這一中原敵後抗戰根據地的指揮中心,新四軍第五師在這裡組建和壯大,師長兼政委李先念在這裡就職。

自1940年6月新四軍豫鄂挺進縱隊司令部和政治部進駐九口堰,到1942年6月的聖場反擊戰,2年時間,九口堰、白兆山成為堅強的抗戰堡壘,發揮著指揮湖北乃至豫南、湘贛北敵後遊擊戰的作用。五師的許多將士為抗日戰爭的勝利,獻出了寶貴的生命,僅隨縣籍指揮員和地方幹部傷亡人數就達1300多人。

新四軍第五師司令部、政治部舊址孫家大院一直保存完好,1982年九口堰革命舊址紀念館成立。1984年,時任國家主席的李先念親筆題寫了“國民革命軍陸軍新編第四軍第五師司令部、政治部舊址”的匾額。如今,九口堰新四軍第五師革命舊址是“全國紅色旅遊經典景區”“全國愛國主義教育示範基地”“國家國防教育基地”,每年有60多萬人次來此緬懷先烈、瞻仰和研學。

隨縣洪山鎮雙河,解放戰爭時期江漢軍區司令部在這裡運籌帷幄,指揮大江漢地區的軍事鬥爭,有力地配合了中原戰場和淮海戰役的勝利作戰。廣水吳店鎮漿溪店,見證了中原突圍、劉鄧大軍挺進大別山等輝煌成就,在中國革命史上書寫下光輝的一頁……隨州大地上,留下了一個個可歌可泣的英雄故事。

傳承紅色基因,賡續紅色血脈。近年來,隨州大力挖掘、保護、傳承、利用紅色文化。推進田王寨國家長征文化公園、九口堰新四軍第五師紀念園、尹家灣革命舊址群等建設,以紅色文化促綠色發展。打造了一批紅色旅遊精品線路,組織在隨州城區公園、市博物館開展黨史圖片展、黨史知識競猜、紅色電影展播等,讓遊客和市民在遊玩中接受革命傳統教育,回顧黨的光輝歷程,緬懷黨的豐功偉績。