中華五千年文化源遠流長,非物質文化遺産熠熠生輝。書籍是人類智慧積累、流傳和延續的媒介,是人類生活中不可或缺的物質財富和精神財富。2019年,古籍修復技藝入選國家級非物質文化遺産代表性項目保護單位名單,其重要分支——古籍裝幀已伴隨人類歷史發展數千年。

筆者走訪了位於廣州市黃埔古港中的一處古宅,這裡是古籍修復技藝(古法裝幀)工藝師李鏘鴻的工作室。李鏘鴻講述了古籍發展的歷程:中國書籍出版有著悠久的歷史,書籍的裝幀形制也隨著書籍的生産工藝和所用材料的發展變化而不斷地演變。

攝影:黃進文

悠悠歷史,民族自豪

中國最早的書籍是商代刻有文字的龜甲或獸骨,距今已有3000餘年。為便於保存,人們學會將內容相關的幾片甲骨用繩串聯起來,這是早期書籍的裝幀形式。

商代後期出現青銅器銘文後,人們把古代這種鑄之銅器上的銘文看作古代“原始書籍”形式之一,多數書史家也認為它是古代書籍裝幀的一種形制。

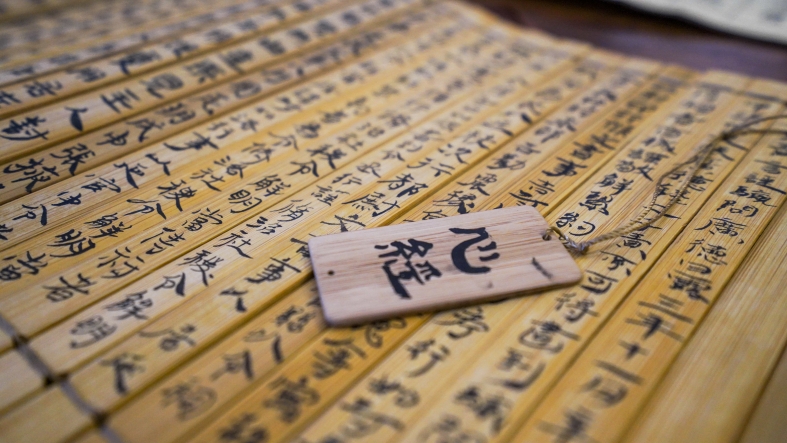

李鏘鴻介紹:“竹簡是紙發明前最具代表性的書籍形制。與竹簡並行的還有木牘,製成長方形木片,用於書寫短文,在春秋戰國時期出現有正規形態”。

攝影:黃進文

在印刷術發明以前,圖書是抄寫在縑帛和紙張上,採用長卷形式,閱讀時展開,平時捲起。到宋代雕版印刷普及以後,由於書版各自成塊,卷軸裝已不適用,古籍裝幀改進為冊頁形式,先後出現旋風裝、經折裝、包背裝、線裝多種形式。由於其實用性,線裝的形式一直沿用至今。李鏘鴻告訴筆者:“直到現在,即使將一本無字的線裝書傳播到世界各地,人們也會因為線裝這一形式知曉——這是我們中國的書籍。”

攝影:黃進文

革故鼎新,更好傳承

談及與古籍裝幀的淵源,李鏘鴻回憶:“大學就讀設計專業時,我跟隨老師學習古籍修復的知識與技藝。在自己從事平面設計專業教師後,我發現進修書籍裝幀設計課程的學生們大都參考日係、歐美風格進行書籍設計。‘為什麼不學中國風?’這一疑問常在腦海裏回蕩,我想讓古籍裝幀中透露出的國風理念,正面影響學生們的設計觀。”

故此,秉著傳承、弘揚與可持續發展的理念,李鏘鴻創辦廣東非遺夢文化産業有限公司,並建立非遺傳承與創新基地,專注于非遺項目落地轉換。然而,隨著現代化進程的加快,非物質文化遺産的生存狀況受到了巨大的衝擊,古籍裝幀這一項冷門的技藝也難逃瀕臨失傳的現象。

“很多博物館裏許多古籍都有待修復與裝幀,但是現在的年輕人坐不住,很難靜下心來學這門手藝,也出現了物多人少的尷尬現狀。”李鏘鴻表示,“所以,非遺傳承者們也逐漸學會轉換思路。我們希望結合現代技術與傳統技藝,先讓大家了解、認可,再慢慢使之變為‘潮流’,才能尋找並拓展想要學習修復技藝的生源。”

攝影:黃進文

目前,非遺夢基地以公開課、手工體驗的形式,帶領學生了解與古籍裝幀相關的造紙術、活字印刷術與修復技藝。同時,基地相關人員設計了系列文創産品,通過網際網路技術進行輸出與宣傳,旨在革故鼎新,更好傳承。

攝影:黃進文

作為中國代表性文化之一,中國古籍裝幀這種區別與其他國家的書籍裝幀形式具有重要文化資訊資源價值,更是華夏曆史的真實見證。傳承非遺,保護非遺,活化非遺,應乃吾輩心中之夢。(高淺 實習生/陳佳彤、梁靈)