廣東剪紙是南方剪紙藝術的重要分支,多用於節俗慶典、婚喪嫁娶、拜神祭祖等民俗活動。具有線條柔和、構圖精巧、視覺層次豐富的特點,以用材多樣、品類繁雜、色彩華麗而著稱。

剪紙以潮汕剪紙和佛山剪紙為代表,即在題材內容、剪紙工藝技法和材料的複合運用上顯示了嶺南獨特的地域風格,工具、技法等方面又自成一派。潮汕剪紙以“剪”為主,佛山剪紙以“刻”著稱。潮汕剪紙為女工製作,多以鄉俗形式保留,在市場中處於比較原始的資源開發狀態,而佛山剪紙已為單獨的手工藝行業,在佛山成行成市,産品遠銷鄰省及東南亞等地,目前有較成熟的創作開發和市場體系。從民間藝人來看,潮汕剪紙為女工之巧,而佛山剪紙的生産主力為男子。

潮汕剪紙

潮陽風格剪紙《蝙蝠》

潮汕剪紙主要分佈于廣東省潮汕地區的潮州市、汕頭市和揭陽市,多用來裝飾供品、禮品及日常用品,是當地民俗活動中不可缺少的一種藝術活動。構圖飽滿,結構嚴謹,刀法精巧細膩,以秀麗典雅著稱,是廣東省一門獨特的圖像符號藝術。

依據地域及藝術特徵,潮汕剪紙可分為“潮陽風格”與“潮州風格”兩種藝術風格。練江和榕江流域,以潮陽為中心,包括普寧、揭陽等地為“潮陽風格”;韓江三角洲平原,以潮州為中心,包括潮安、澄海、饒平等地為“潮州風格”。潮汕剪紙的興起無確切文獻記載,相傳其興起與遷居潮汕地區的中原人有關。秦漢時的中原人口南遷和西晉“永嘉之亂”後的大量中原人遷入潮汕,隨之將中原民間剪紙藝術帶入潮汕地區。中原地區的剪紙藝術與潮汕的風土人情和審美相融合,使潮汕剪紙不僅傳承了中原等地的剪紙風格,又獨具風貌,具有當地的藝術特色和濃郁的生活情趣。

清代中期,潮汕地區修祠建廟蔚成風氣,寺廟中的僧尼也剪紙花饋贈善男信女,潮汕剪紙藝術在此背景下迅速發展。現存的清雍正年間作品——《蝙蝠》(潮州市司馬浦鎮)以棕色絲線剪成,技藝精巧,反映出潮汕剪紙早就達到了很高的藝術水準。

剪紙大致分為陰剪、陽剪和陰陽結合三種剪法。“潮州風格”的剪紙一般用陰剪法,刻去原稿的輪廓線,保留原稿輪廓線以外的東西,線線相斷,整體為塊狀,塊狀中間用挖線的陰剪法刻鏤出細部進行裝飾,陰線中運用整齊細緻的鋸齒紋或月牙紋裝飾,使畫面顯得均衡、對稱、整齊。而“潮陽風格”的剪紙一般用陽剪法,保留原稿的輪廓線,剪去輪廓線以外的空白部分,留下纖細線條,以細線為主組成畫面,多層次多形式地表現對象的基本輪廓、特徵,畫面簡潔清新、通透細緻。

與北方剪紙的粗獷、豪放不同,潮汕剪紙造型優雅,纖細柔美,構圖以對稱為主,于嚴整中見靈巧。潮汕地區的民間藝人善於將幾何紋樣和一些有吉祥寓意或象徵的花草鳥獸相結合,採用“花中有花”“物中有物”的套嵌方法,使畫面飽滿而不繁雜,疏密有致、虛實得體,使人感覺豐富且有變化,使剪紙單純、明快、剔透的特色得以自由充分地展現。如作品《蝙蝠》,藝人以“蝙蝠”為主題,取“蝠”寓意“福”,採用“花中有花”的手法,在“蝙蝠”外輪廓點綴上“蓮花、梅花”等吉祥圖案。整幅作品線條纖細流暢,構圖飽滿,寓意含蓄,極具藝術性。

潮汕剪紙與祭祀、婚娶等民俗活動相關,其題材和內容也多表現人們對吉祥美好的祝福和嚮往,大致可歸納為:供品花、傳統戲曲人物、民間傳説故事三大類。一般在遊神賽會、元宵觀燈、中秋拜月、婚俗喜慶、祭祖拜神等活動中用作裝飾,渲染喜慶氣氛。

潮汕剪紙具有較強的民俗實用功能,為祭祀和節令禮儀服務。潮汕地區自古有著敬神明、祭祖宗、施孤鬼、遊神賽會等各種風俗習慣,頻繁的祭祀活動促進了潮汕剪紙的産生和發展,是潮汕剪紙發展與傳承的載體。潮汕地區祭祀擺桌時通常要用三牲、六畜、五果、齋菜等供品、粿品,每件供品上都飾以剪紙。因此,以雞、鴨、魚、龍蝦、豬肉等為題材的禮品花應運而生,如豬頭花、豬肝花、雞花、魚花、餅花等,成為潮汕剪紙的主要內容。

潮汕剪紙另一大題材為傳統戲曲人物。潮劇歷史悠久,逢年過節,潮汕地區的村鎮必請戲班唱大戲。剪紙藝人們從潮劇中尋找題材,吸取潮劇藝術的精華,將潮劇的人物故事情節和人物服飾扮相運用於剪紙藝術中,創作了大量戲曲題材的剪紙。除此之外,潮汕剪紙中也有日常生活內容,如花鳥蟲魚、動物走獸、民間傳説、神話故事等。

潮汕剪紙纖巧、秀麗,構圖勻稱,在題材、內容、藝術表現手法、實用方面都具有濃烈的地域風格,承載了潮汕地區深厚的民間文化,是廣東省民間藝術的重要內容之一。

佛山剪紙

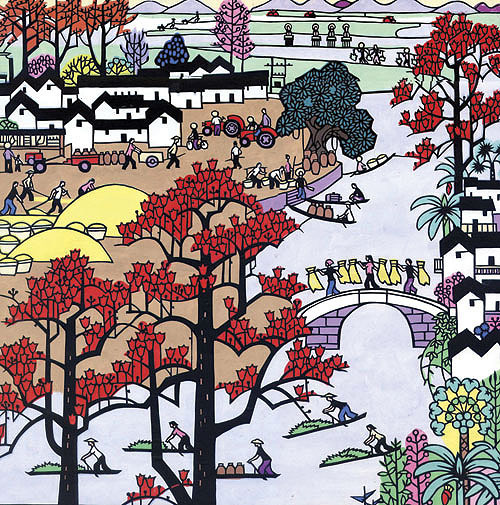

佛山現代紙襯料剪紙《水鄉》

佛山剪紙用材獨特,做工精細,裝飾性強,在繼承和保留其傳統藝術風格的同時,積極創新,在我國剪紙文化中較具代表性。

其主要材料採用自作為當地特産的金、銀、銅、錫箔,鏨花後填彩。色彩濃烈、奪目輝煌、高雅華貴,具有造型完整性均衡、裝飾性強的風格特徵,是南方剪紙流派的主要代表之一,主要分佈于佛山禪城區及南海區的部分鄉鎮。

佛山剪紙歷史悠久,起源於宋代,明清時期達到鼎盛。其興起和發展大致有三個原因:首先,佛山特産銅箔,為佛山剪紙的興起和發展提供了豐富的原材料;其次,佛山在歷史上社會穩定,商業繁榮,手工業發達,土木建築發展蓬勃,燈色、秋色等民間工藝十分繁榮,為裝飾性的佛山剪紙提供了良好的社會基礎;再次,佛山民俗活動豐富,各種迎神賽會、祭祀建醮、禮佛道場活動頻繁,所需剪紙製品較多,促進了佛山剪紙的發展。

相傳在宋、元之間佛山剪紙已作為商品生産。清代時期,佛山已有名為“門錢行”“符疏行”“溪錢行”等專門生産剪紙的作坊、店舖30多家,工師達300多人。産品大量生産,銷往本省市各地以及中南、西南各省,並遠銷東南亞各國。目前,佛山依然是我國最具影響力的商品型剪紙基地之一。

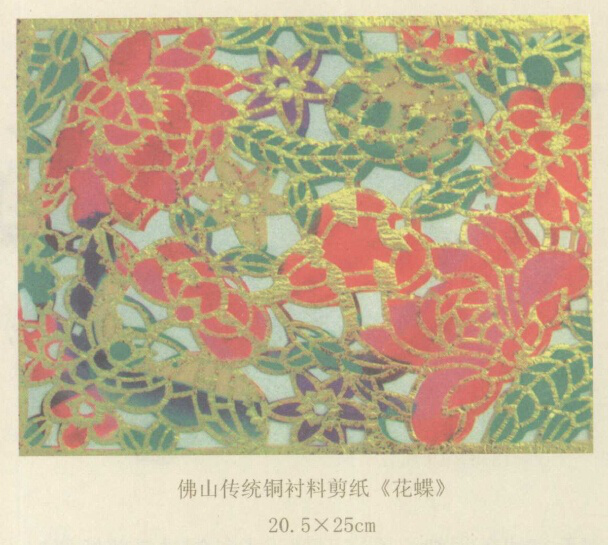

佛山剪紙的生産工具除剪刀之外還有刻刀、鑿刀、毛筆等,施以剪、刻、鑿、印、襯等技法,形成了純色剪紙、襯料剪紙、寫料剪紙和銅鑿剪紙四大類。純色剪紙又稱單色剪紙,風格樸素大方,簡練明快,傳統題材有《花籃》《卷書》等。襯料剪紙可分為紙襯料剪紙和銅襯料剪紙,銅襯料剪紙為佛山剪紙的特色,以佛山特産的銅箔為材料,刻成各種圖案,再貼上所需襯托的顏色紙而成。這類剪紙由於有金屬銅的光澤而顯得色彩燦爛、金碧輝煌。品質好的銅箔不易氧化變色,現存明末清初的銅襯料剪紙《八寶》《天姬送子》《花蝶》還保持原有的金色。寫料剪紙是刻寫結合的剪紙,包括銅寫料剪紙、銀寫料剪紙、紙寫料剪紙,傳統作品有《龍舟競渡》《如意吉祥》《百鳥歸巢》等。銅鑿剪紙為佛山獨有的品種,在銅箔上用特製的小圓珠鑿,輔以木槌敲小圓珠鑿,按圖像敲擊出小圓珠連線而成,傳統作品有《孔子》《福祿壽三星》。

佛山剪紙的材料可分為純色料、紙襯料、銅襯料、染色料、木刻套印料、銅寫料、銀寫料、紙寫料、銅鑿料9種,以其鮮明的材料特徵而區別於其他地域的剪紙。其中以銅襯料剪紙最具特色,融匯繪、刻、寫等技法而創作出的作品蒼勁古樸、輝煌耀眼,展現了嶺南地區獨特的藝術風格。

佛山剪紙的題材大多是群眾喜聞樂見的民間故事、戲曲人物和花鳥魚獸,這些花樣主要用於刺繡雕刻圖樣、節日禮品的裝飾、祭祀品裝飾産品商標、産品包裝等。伴隨社會發展,在繼承傳統的基礎上,佛山剪紙也逐漸向現代化轉型,開創了傳統藝術創新之路。剪紙的題材逐漸轉向反映時代生活、古典名著、民間節日,如《水鄉》《紅軍的故事》;功能上也逐步實現了從民俗實用品向家居裝飾的藝術品轉變。現代社會,佛山剪紙被大量用於燈色扎作裝飾、建築廳堂裝飾等場合。廣州花園酒店中的壁畫《紅樓夢——金陵十二釵》和佛山賓館中的壁畫《佛山秋色》便是將傳統剪紙藝術與現代建築裝飾藝術相結合、將佛山剪紙變成了集環境裝飾、藝術欣賞為一體的工藝作品。

資料提供:廣東省文史館“振興民間藝術,發展文化強省”項目編輯團隊