浦東新區周家渡幹休所老兵們關心下一代成長、幫困助學的事跡,在當地已傳為美談。19年來,老兵們主動與周家渡街道黨工委、婦聯聯繫,選擇了貧困學生作為資助對象,並與之建立長期資助關係,開展忘年交幫困助學的活動。

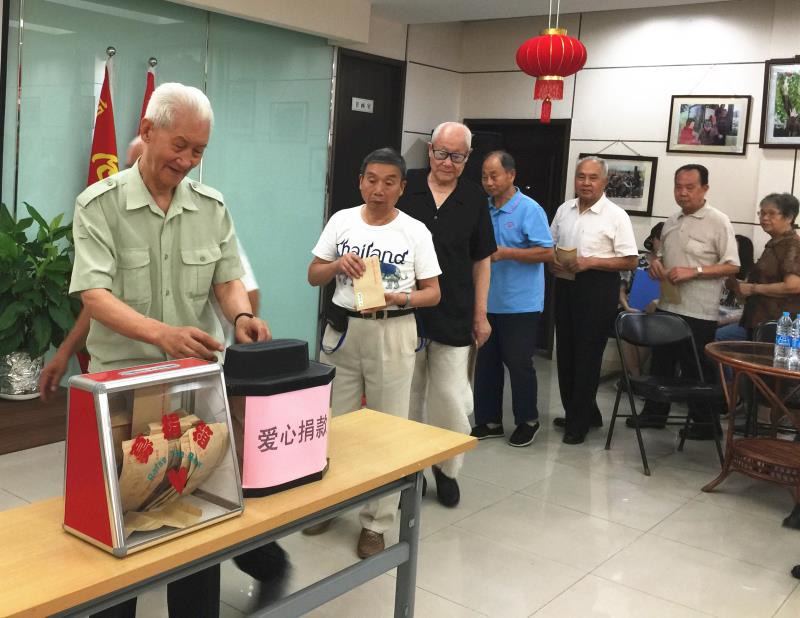

今年八一建軍節來臨前,老兵們又一次開展“忘年交幫困助學”獻愛心活動,共募集愛心款5.6萬元。78歲老兵張福娣因患重病住在醫院裏,大家勸他,今年你不要捐了。但他堅持拿出早已準備好的200元錢,鄭重地交給了前來看望他的老兵,他説:“這是我的一點心意。”對於周家渡幹休所老兵們來説,這樣的幫困助學獻愛心活動已經開展了19年。

“關心下一代,就是關心國家的未來、關心民族的希望。”所長施惠彬説。19年來,幹休所老兵們堅持開展忘年交幫困助學的活動,累計捐款60余萬元,先後資助30多位家庭貧困的孩子讀書。周家渡幹休所先後被評為上海市尊師重教先進集體、上海市關心下一代工作先進集體,幹休所的周文同志被評為民政部全國先進休養員、新區“十大慈善之星”稱號,俞寧榮同志被評為上海市“老有所為十佳楷模”。

建立忘年交幫困助學小隊

早在1996年,幹休所老兵們建立了“夕照紅宣傳隊”,經常開展紅色傳統教育,老兵們與上南中學的一些困難學生結對幫困。

1999年,在老兵們的倡議下,幹休所成立了“忘年交幫困助學”領導小組,決定將幫困助學活動作為一項長期堅持的工作。幹休所和周家渡街道黨工委、婦聯聯手,研究確定幫困助學對象。經過調查摸底和分析,篩選出困難家庭的學生開展助學活動,考慮到助學的持續性和系統性,計劃幫教時間從該對象加入忘年交小組起至大學畢業結束,時間間隔最長的在10年以上。

這是一個長期的、系統的育人工程,街道、幹休所、學校、居委和家庭等形成合力,共同關心下一代。實踐證明,有了幫困助學領導機制,不僅有利於溝通協調,而且能更有效地凝聚各方愛心善心,調集各方資源力量,使幫困助學活動長期穩固進行。

1999年8月,在幹休所的“八一”建軍節紀念大會上,第一批“忘年交幫困助學”雛鷹小隊正式成立。不僅選出了隊長、授予了隊旗、還頒布了小隊守則。根據自願和負責的原則,幹休所安排了16名老同志與第一批的14名忘年交小隊成員結對簽訂協議。除了一對一的關心幫助外,制定了每年的學習計劃和相關制度,如夏令營和冬令營學習、參觀展覽館、過集體生日、對學生進行獎勵等一系列活動內容。從此,孩子們多了一個家,老兵們多了一群牽掛的孩子。

今生難忘周奶奶

84歲周文是一位軍隊退休幹部,退休後成了周家渡幹休所的一位老兵。

1999年8月的一天,周文在《解放日報》上看到一則需要幫困助學的消息,安徽無為縣一位名叫吳海萍(這是化名,真名:鐘海燕)的女孩,考上了一所公安大學,因為父母身患重病,家裏陷入貧困,只能靠外公外婆生活的她面臨失學的困境。

周文決定幫助這位困難學生。她馬上與相關人員取得了聯繫,然後趕到市區漢口路上的《解放日報》報社進行結對簽約,每年資助吳海萍2000元學費直至大學畢業。平時,周奶奶還通過寫信、電話等方式關心小吳,鼓勵她“安心用功讀書,有什麼困難就告訴我。”

“敬愛的周奶奶,您在我最困難的時候伸出了溫暖的大手,幫我這個山村姑娘圓了夢,更教會我如何做人。”小吳終於讀完了大學,畢業後分配在交警總隊工作。當她第一次穿上嶄新的警服的時候,首先想到的就是周奶奶,她特地來到周家渡幹休所,向一直對她關懷備至周奶奶敬了一個軍禮,擁抱道謝。小吳如今在松江交警大隊工作,直到現在她還與周奶奶保持著聯繫。

在資助小吳的同時,周文又把另外3名孩子作為資助對象。

她不僅資助孩子們的學費,平時還為孩子們購買學習用品和衣物、牛奶、雞蛋等,逢年過節還邀請孩子們到自己家裏做客,親自為他們張羅一桌豐盛的飯菜。

來自江蘇丹陽的錢皓明(化名,真名周皓鵬),父親是殘疾人,在鄉下種田。他從小跟著奶奶來到周家渡臨沂新村,奶奶靠擺地攤撫養小周。根據幹休所的安排,還在讀小學的小錢成為周文幫困助學的對象。

小錢家境困難,周文不僅資助學費,還經常在生活、學習方面提供幫助。看到小錢正在生長髮育階段,需要補充營養,周文就經常買了雞蛋、魚、肉等送到小錢家裏,還給小錢訂了牛奶。為了方便聯繫溝通,周文特地花了2000余元(初裝費)為小錢家安裝了電話,日常電話費也由周文付。她經常通過電話和小錢與其奶奶聯繫,了解孩子的學習生活情況,教育鼓勵孩子好好讀書。後來小錢上中學了,上學的路比較遠,周文又給他買了一輛自行車。奶奶對小錢説:“你可以把我忘記,但絕不能忘記周奶奶。”

在周奶奶的幫助下,小錢讀完了大學。周奶奶説:“如今他已經走上工作崗位,長得一表人才,前年結婚了。”小錢沒有忘記奶奶的話,每年都要來看望周奶奶。不久前,小錢和妻子一起來看望周奶奶。看到小錢有出息了,周文心裏感到很欣慰。

為了孩子健康成長

青少年是人生成長中的一個關鍵階段,幫助他們樹立正確的人生觀和價值觀顯得至關重要。老兵們不光捐資助學,更注重從思想上、精神上激勵學生。他們感到,幫助貧困學生走出困境,需要經濟援助,更需要精神幫助。經濟援助只能管一陣子,而思想幫助能管一輩子。因此,他們注重把思想教育融入捐資助學之中,經常給孩子們將革命傳統,講理想道德,進行愛國主義教育,用紅色正能量影響和造就下一代。

幹休所每年都會安排“忘年交小隊”成員開展冬令營、夏令營活動,活動內容有聽講公益講座、參觀紀念館、憑吊革命先烈、聽老兵講紅色革命故事、讀書交流會等,通過內容豐富的系列活動,讓孩子們受到潛移默化的教育。每當寒暑假期間,幹休所組織孩子們參觀浦東展覽館、高科技園區、杭州灣大橋等,感受改革開放建設成就。

一位小學生説:“爺爺奶奶帶我們走出去接觸社會,看祖國建設嶄新景象,使我們增長了許多書本上學不到的知識,開拓了視野。”

“忘年交小隊”孩子因為單親或家庭困難,從小缺少家庭溫暖,承受著別的孩子沒有的壓力,致使他們有的沉默寡言、性格孤僻,有的內心比較敏感脆弱,有的甚至厭學與一些不三不四的人混在一起。

老兵們總是用實際行動傾注愛心,溫暖孩子們的心靈,通過對居委、學校和家庭多次走訪,不厭其煩地與其談心、交流、溝通,幫助孩子健康成長。

第二批忘年交小隊負責人、軍休幹部戴家世和曹惠芳經常與孩子們交流談心,對於個別比較內向的孩子更是不厭其煩地溝通教育。三年前盛夏的一天,一名叫雯雯的女孩因為與家長髮生矛盾而離家出走。當時家長情緒比較激動,表示再也不會管也不會去找了。

戴家世和曹惠芳得知這一消息,立即趕到雯雯家裏,一邊做思想工作穩定家長的情緒,同時打電話聯繫雯雯。可雯雯的手機停機了,在無法聯繫的情況下,老戴意識到小女孩手機可能沒錢了。於是給雯雯的手機號充了100元錢。手機通了,那一頭傳來了女孩的哭聲:“我在外面,我不願意回家。爺爺奶奶你們不要管我了”。説完電話就被挂斷了,再打就一直不接。

在戴家世和曹惠芳接連打了二三十個電話之後,雯雯還是接聽了。“你在哪啊?”“我在周浦同學家”,她終於説出了自己的地址。當時,雯雯離家出走已經五天了,經幹休所領導商量後,決定把雯雯找回來。

那是一個盛夏的中午,老兵們冒著40多度的高溫,驅車來到周浦鎮,找到雯雯説的地方,但卻撲了個空。再次與她聯繫,她又報了一個地址,按地址尋找過去還是不對。老兵們反覆找了4個小區,但還是沒有結果。看來,女孩是鐵了心不願意回家了。

高溫下奔波了2個多小時,老兵們全身上下都已經濕透,可他們沒有放棄,在路邊樹蔭下繼續商量著下一步計劃。喘口氣後,他們輪流和女孩打電話,不斷地溫暖的話語逐漸撫平她心靈的創傷。又經過2個多小時的溝通,女孩終於自己走出了同學家,來到了老兵們的身邊。

當老兵們護送女孩回家後,他們又給女孩的父親做工作,要求家長注意教育的方式方法,不能簡單粗暴。女孩的父親表示,以後保證不再打罵孩子。雯雯也表示今後要聽爸爸的話。看到一家人和好如初,老兵們才放心地離開。走出雯雯的家,已是晚上八點左右了。雖然累,但老兵們的心裏踏實了。

為確保“忘年交幫困助學”活動能持久開展下去,幹休所專門建立了幫困助學基金,包攬了孩子們所有的學雜費和部分學生的困難生活費以及對品學兼優孩子的獎勵費。自1999年起,每年的“八一”建軍節期間,老兵們都會開展“團結互助獻愛心、幫困助學送溫暖”活動。19年來,已累計捐款60余萬元。

功夫不負有心人。1999年結對的第一批忘年交雛鷹小隊的14名學生,到2012年已全部完成大學(專)學業,並分別走上了公安、銀行、醫院、部隊等工作崗位,成為建設祖國的有用人才。

2008年結對的第二批“忘年交”自強小隊的13名學生,目前有8人進入大專院校深造,另有5人先後獲得語文、數學、繪畫、朗誦等比賽的全校一、二、三等獎。老兵們的幫困助學活動將一直到這些孩子大學畢業走上工作崗位。

2018年,作為進一步深化區域化黨建共建活動的一項重要舉措,周家渡幹休所在周家渡街道黨工委的關心支援下,通過黨建共建的形式與清流中學黨支部結對。6月15日,第三批“忘年交”圓夢小隊建立,老兵們將對清流中學的15位學生實施幫困助學,從而將幫困助學獻愛心活動常態化制度化,充分發揮黨建的引領作用,反哺百姓、反饋社會,深入推動軍休奉獻社會、愛心圓夢公益助學活動。這不僅是“忘年交幫困助學”工程的新里程,更是一個新的起點、新的突破。

周家渡幹休所老兵幫困助學的故事還在繼續。(楊錫權、李婷婷)