“同學和我説,線上購物可以‘僅退款’,這樣買東西不用花錢。”

當五年級的兒子説出這話的那晚,在電商行業摸爬滾打十餘年的商家尤彥盈正深受電商平臺“僅退款”規則的困擾,徹夜難眠。

兒子的話讓她感到震驚,“小學生之間説出這樣的話,説明他們已經會利用這個規則了。”

“僅退款”規則指的是消費者在電商平臺購物,收到貨後向平臺申請“僅退款”,無需提供證明就能免費獲得商品。有人利用規則漏洞惡意退款或虛假投訴,甚至催生出“職業薅羊毛”團夥。

這項規則最初由京東于2014年推出,適用範圍只包括平臺自營商品,初衷是降低退換貨成本,提升消費者滿意度。2021年開始,拼多多在全平臺推行“僅退款”規則,淘寶天貓、抖音等電商平臺相繼跟進。

中國電商行業發展二十餘年後,平臺經濟的流量紅利已不復存在,行業生態步入亞健康狀態。在“競低”邏輯下推出的“僅退款”規則,不過是電商行業諸多“內卷”舉措的冰山一角。

看似荒誕的規則背後有著完美縝密的邏輯。沒有人能指責過度保護消費者的行為有錯,依據現行法律,“僅退款”規則也並不違法。但平臺之間“內卷式”競爭手段愈演愈烈,中小商家被迫成為為平臺競爭買單的人。

為了厘清這一切是如何發生的,我們反覆和商家、消費者、平臺工作人員、法律界人士對話,嘗試回答,中國的電商行業到底怎麼了?

爭一口氣

“走,接人去。”職業維權者劉曉平猛地一下合上電腦,下樓開車。

他要幫助維權的商家呂芳正在高鐵站焦急等待。雙肩包被一堆證明自家商品不是假冒偽劣的材料塞滿。不到一歲的兒子躺在嬰兒車裏,還沒斷奶。

劉曉平原本也是電商平臺的商家之一,這兩年在為自己維權的過程中,放棄電商事業,牽頭成立了商家互助會,為中小商家提供維權服務。接上呂芳,劉曉平直奔消費者所居住的小區。

今年10月底,一位消費者在呂芳的網店裏購買了一款奶瓶,收到貨後發現和她曾經購買的産品不一致,以“假冒品牌”為由向平臺申請“僅退款”。呂芳解釋,這是老款和新款的差別,不影響正常使用,並向平臺提供了發票和質檢報告等證明材料。

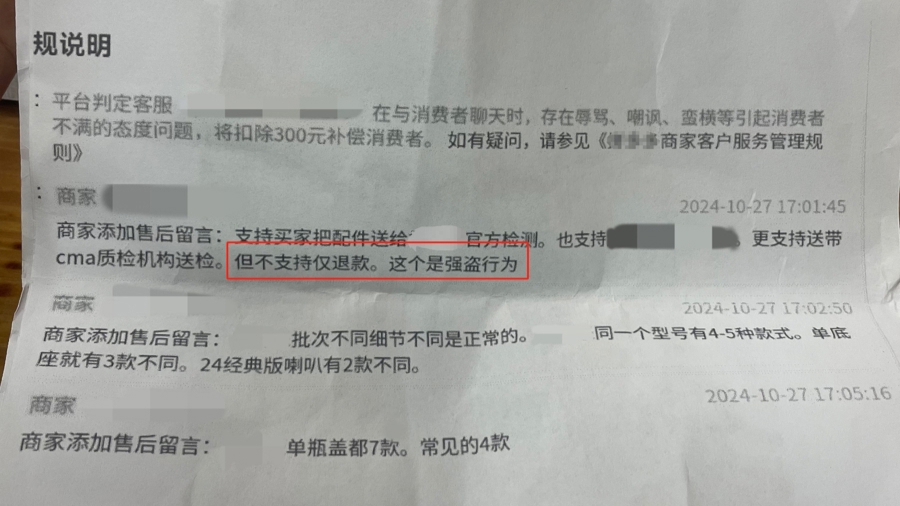

呂芳覺得委屈,在對話方塊裏輸入:“不支援僅退款,這個是強盜行為。”這句話發出去沒幾秒,電商平臺客服發來提示:在與消費者聊天時,存在辱罵、嘲諷、蠻橫等引起消費者不滿的態度問題,將扣除300元補償消費者。此前,平臺已經從呂芳的店舖保證金內扣除50元給消費者作為補償。隨後,這位消費者再次申請了“僅退款”,平臺迅速通過申請。

“一個100元的奶瓶,她前前後後薅了我450元。”呂芳總結。

呂芳與平臺客服的溝通過程。受訪者供圖

來線下追討貨款前,呂芳擔心白跑一趟,來回路費和住宿費也是一筆錢。但她最終還是決定來,“不是錢的問題,她污衊我的産品是假貨,我不接受,我要爭一口氣。”

劉曉平帶著呂芳嘗試了多種方式找人無果,反而引來小區居民投訴。劉曉平建議呂芳以“詐騙”為由報警,不少有過維權經歷的當地商家也來幫忙。

陪同呂芳去警局的商家是尤彥盈。尤彥盈從2009年開始進入電商領域,最初在淘寶開店,也有線下門店。近幾年,她轉戰至抖音電商直播帶貨。從業十幾年來,她覺得現在是“最艱難的時刻”。

電商突飛猛進的那幾年,她感受過潮水的方向,“那時候實體經濟受到電商影響,線下生意不好做,但現在平臺不斷推出的各種規則讓我更沒安全感。”尤彥盈説。

自從兒子告訴她通過“僅退款”可以不花錢買東西後,作為母親的尤彥盈開始意識到,這不僅是電商行業的事情,她還擔心孩子的道德品質受影響。尤彥盈立刻教育了兒子這種行為不對,還給讀大學的女兒發消息,告訴她無論購買的産品有任何問題,都不允許“僅退款”。她無法接受自己的孩子利用平臺規則鑽空子。

另一件讓尤彥盈決定和“僅退款”規則死磕到底的事,是她發現申請“僅退款”的消費者裏,不乏老師和電網員工等職業體面的人群。“如果家裏實在困難,我白送兩件衣服都沒問題。但我不允許你白白佔我便宜。”

今年6月,尤彥盈起訴了一位西安的消費者,對方是一位老師。開庭前,法官多次致電勸解,這並不是一場“划算”的訴訟,希望能庭下和解。

尤彥盈沒有同意。起訴前,她曾聯繫過被告,“我給她打電話説,請你將貨退還給我,或者你把錢退給我。一共39.9元,數額不大。”但對方拒絕了。

對方覺得這是平臺退給自己的,合理合法。尤彥盈感到憤怒又失望,“錢到口袋,就不願意再掏出來了。我説,如果不退貨也不退錢,我就起訴你。她説‘你去起訴吧’。”

訴訟線上上開庭,消費者以退款是平臺行為辯解,最終被判罰。尤彥盈起訴花了1000元,只獲得200元的回報。她並不後悔,和線下追討貨款的呂芳一樣,她只為“討個公道,爭一口氣”。

呂芳報警後,一行人在派出所門外從晚上8點等到淩晨1點。警方認為案件源於平臺不合理的“僅退款”規則,經過協調,呂芳只拿回100元的貨款,但她已知足。“喇叭放得這麼響,全小區都知道她是詐騙犯。”呂芳出了心裏的那口氣。

劉曉平請她吃了頓夜宵。飯桌上,呂芳興奮不已,稱讚劉曉平是商家們心中的“男神”。劉曉平卻很疲憊,一言不發,沒吃幾口又一個人回到車上,開始協助其他商家處理“僅退款”事宜。

劉曉平的車上常備著一個大喇叭,幫助商家們維權。朱雅文/攝

隱身

在幫助呂芳維權時,劉曉平不滿意警方只把事件定性為交易糾紛。他覺得,有些消費者的行為涉嫌詐騙,希望警方立案。他拿出曾在其他省份幫助商家成功立案的回執,但當地警方建議“去找平臺”。

除了線下追討,劉曉平更多時候線上上通過商家互助會幫助商家維權。他把自己摸索出的維權話術、步驟和相關法律條文整理成文檔,免費提供給互助會成員們參考。

驅動劉曉平“改行”的關鍵事件在三年前。

當時,他在某電商平臺經營一家賣狗糧的網店,包括他在內的不少商家接連遇到消費者以寄空包、調包的方式獲利。小圈子裏,大家一合計,虧損竟有十萬多元。他們集體找到該電商平臺維權,平臺高級客服讓劉曉平作為代表,來平臺企業所在地解決問題。

劉曉平的維權材料裝滿一個硬碟,他想要詳細溝通,沒想到在到達的當天被平臺企業“擺了一道”,通過報警的方式將他“強制遣返”。他和許多商家共同意識到,平臺方根本不想解決問題。

劉曉平正幫助呂芳與警方溝通。朱雅文/攝

有商家發現,一旦消費者與商家在平臺的聊天界面中跳出“不好用”“假貨”等質疑商品品質的關鍵詞,無論事實是否屬實,平臺會強制介入,為消費者提供“僅退款”和“退貨退款”兩個主要選項。其中,“僅退款”選項被醒目的紅色突出。

同時,商家被禁言,平臺要求商家提供一系列材料,並強制限制處理時長,商家幾乎不可能在這麼短的時間內準備好所有材料。

無法與平臺平等對話的商家想挽回損失,只能將矛頭指向消費者。在社交平臺上,越來越多的商家開始直播追“羊毛黨”,這是他們對申請“僅退款”消費者的謔稱。

“羊毛黨”的“零元購”隨時會發生。呂萍追“羊毛黨”這天,尤彥盈又被“僅退款”了,“就因為衣服上有個很小的線頭,要求退全款,平臺竟然同意了。”

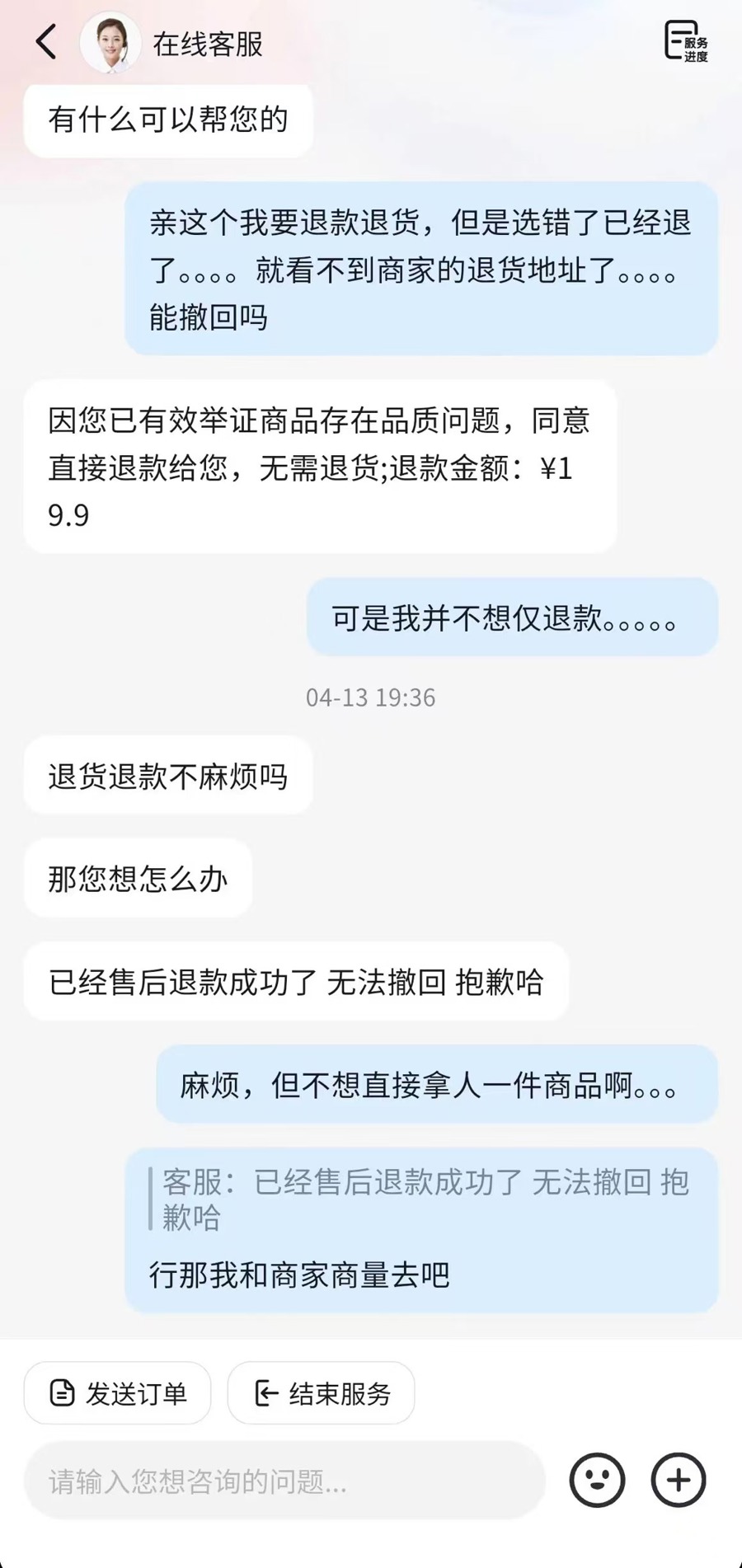

另一位幫助呂芳維權的江蘇本地商家,于呂芳維權當天被“僅退款”。受訪者供圖

苦平臺久矣的不僅是商家,還有消費者。

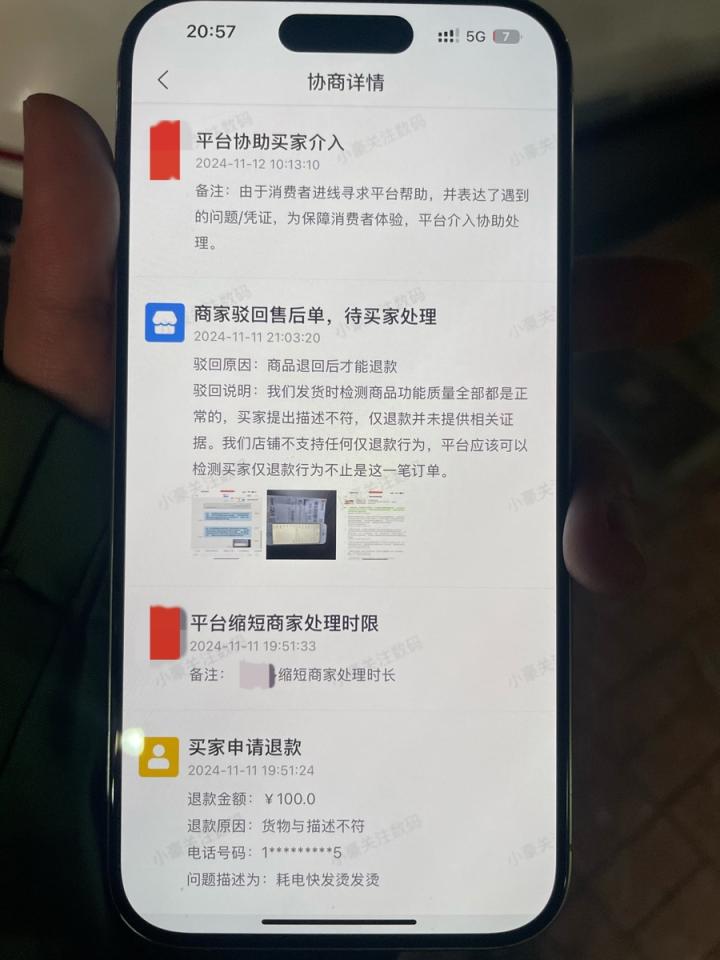

網購愛好者秦翠翠在電商平臺上買了一條裙子,收到後發現貨不對板,她提出“退貨退款”的申請,平臺擅自幫她改成了“僅退款”,直接退了貨款。還有一次,她在電商平臺上不小心點到“僅退款”,她與平臺客服協商撤回訴求,改成“退貨退款”。平臺客服卻反問:“退貨退款不麻煩嗎?”秦翠翠只能想辦法私下和商家溝通,把商品寄了回去。

某電商平臺客服主動表示:“退貨退款不麻煩嗎?”受訪者供圖

如果“僅退款”激化買賣雙方的矛盾,商家憤怒之下起訴消費者,平臺也能全身而退。通常“僅退款”規則會附加詳細的平臺免責聲明,將消費者置於被動處境,一旦點擊“僅退款”,就默認與平臺毫無關係。

劉曉平曾和眾多商家一起與平臺打過官司,但平臺方採取不應訴的方式應對。“現行法律不能判定平臺違法,我們只能通過增加司法案件的數量來對付平臺。2022年之前,這家平臺企業的案件數量只有1萬件左右,目前這個平臺司法案件涉及14.7萬件。”劉曉平説,他期待這些看起來無用的訴訟積少成多,最終引起能夠制約平臺的力量關注。

某電商平臺的用戶服務協議,在糾紛處理上非常明確地將平臺責任撇清。

完成KPI是終極目的

認識電商平臺運營團隊前員工蔡娉後,劉曉平獲得了來自平臺內部的視角,也對維權的事産生了新的認知。

蔡娉因與平臺存在競業限制相關糾紛,從平臺員工轉而走向平臺的對立面。擁有“共同的敵人”後,她和劉曉平成為朋友。蔡娉介紹,平臺企業一項功能開發背後通常有多個小組,數百人的團隊通過內部賽馬機制,篩選出對平臺最有利的規則。

“僅退款”規則,也是這樣誕生的。

另一位電商平臺內部員工表示,電商平臺最早推出“僅退款”規則,是針對生鮮食品以及客單價比較低的産品,如果售後安排物流,還要進行回收再處理,成本難以覆蓋。“降本增效,而且從消費者體驗考慮,‘僅退款’也能讓産品獲得長期價值。”該員工表示。

但在電商平臺競爭的氛圍下,這項惠及消費者的規則逐漸變形。

當人力成本、售後率、滿意度、GMV(注:Gross Merchandise Volume 商品交易總額)等指標優於其他規則時,就會有運營團隊進行研究和推廣,從生鮮、小百貨、30元以下商品,直至不再分類目,進行全站推廣。

“邏輯很簡單,平臺為了提高交易額,所有的事情都圍繞GMV展開,高GMV意味著高利潤。”蔡娉説,“僅退款”規則施行後,商家肯定不滿意,但消費者滿意度顯著提高,消費行為就會增加,平臺只需要收取推廣費、服務費,有效達成GMV。

“沒有人關心其他,完成KPI是終極目的。你遇到平臺方推出的任何新功能和新策略,都沒那麼複雜,就是由KPI驅動的。”蔡娉説。

除了提升客流量帶來成交額之外,簡單粗暴的“僅退款”規則也節約了平臺的運營成本。“比如,原本需要一萬名客服每天處理買賣雙方的糾紛,‘僅退款’規則推出後,客服可以壓縮到100人。”蔡娉分析説,“KPI會毫無道理地直線上升。”

蔡娉覺得,之所以制定出這些唯KPI論的策略,是因為這家電商平臺的“人”。

“從創始人到員工都非常年輕,缺乏對社會的深度接觸。他們拿著高薪,最重要的任務是關登出售額、廣告收入和售後情況。只要各項指標好,股價就會蹭蹭上漲。沒人在乎具體做了什麼,商家和消費者在他們眼裏,都不是具體的人。影響很多人生計的‘僅退款’規則,無非就是多寫了幾行代碼。”

驅動員工只看數據指標邏輯的,是企業內部激烈的競爭和薪酬激勵制度。在蔡娉所在的電商平臺,員工每個月都需要進行績效考核,排名前20%獲得漲薪,70%屬於合格,最後10%會被淘汰。一旦連續2個月進入最後10%,就會失業。

蔡娉記得,團隊裏有個同事曾經提醒上司,如果針對商家推出“付費流量推廣”功能,平臺員工的收入會翻兩三倍,但許多小商家都可能會倒閉。最終,這個功能依然如期上線。

肉搏戰

螢幕的另一端,摸不清路數,被困系統中的商家們只能不停地“測試”。

方林祥經驗電商生意四年多,在京東、淘寶、拼多多和抖音上都有店舖。為降低平臺強制介入發起“僅退款”的概率,他嘗試總結平臺關鍵詞的觸發機制。

最終得出的結論是,沒有規律,任何關鍵詞都有可能觸發平臺介入。甚至只要商家和消費者聊天聊得足夠多,“僅退款”的選項就會跳出。

在平臺內部,關鍵詞通常由産品經理設計方案並選擇觸發,而關鍵詞每天都在變。“沒有固定詞彙,平臺會根據運營員工每日反饋,不斷修改關鍵詞,還有專門的風控組去找漏洞,一旦發現商家可以避開的關鍵詞,隨時堵上。”蔡娉解釋道。

對於平臺來説,為了與商業對手競爭,通過擠壓入駐商家的利潤,以博得消費者滿意度是最便捷的方法。

方林祥發現,部分平臺的“僅退款”規則是由平臺先行墊付。消費者收到賠付後,平臺再與商家進行責任判定,若認定商家無責,平臺便不追究。但也有平臺,直接將交易糾紛粗暴地簡化為“從商家保證金內扣除貨款賠付給消費者”。

“相當於平臺把錢送到你消費者面前,你拿不拿?第一次不拿,第二次拿不拿?”方林祥説。

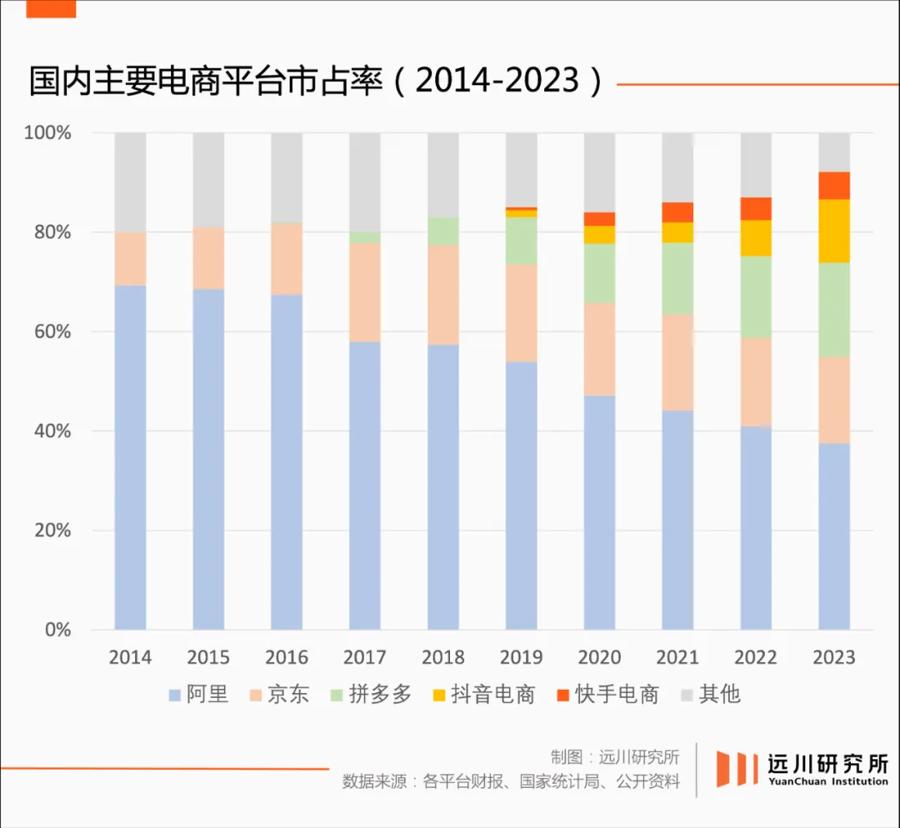

財經類獨立智庫“遠川研究所”通過財報及統計局公開數據整理總結發現,2014年,阿裏和京東的GMV總和佔到中國電商行業總規模的80%,斷崖式領先。但十年後,組成80%佔比的公司擴大到了5家:32%的阿裏、17%的拼多多、15%的京東、11%的抖音和5%的快手。

中國電商平臺GMV份額變化趨勢(2014-2023)。圖源:遠川研究所

電商行業的低價肉搏戰愈演愈烈,進入“內卷式”競爭的亞健康生態。任何電商平臺如果不參與其中,就意味著失去客流量。成為平臺間博弈砝碼的中小商家們則惶惶不安,在“神仙打架”的商戰中毫無還手之力,只能期待外部力量帶來改變。

今年8月,尤彥盈受邀參加了一場由國務院下屬相關部門牽頭舉辦的閉門會議,主旨是關於治理電商平臺亂象。會場上,包括淘寶天貓、京東、拼多多、抖音電商等國內多家電商平臺代表均有列席。

“哪怕是3元的商品,商家願意出8元運費退貨,平臺也應該把權力交給商家。”會議中,尤彥盈向某一家平臺方接連拋出質問:“僅退款”涉及商家自主權的問題,為何不能讓商家自行決定?平臺憑什麼直接處理?為何一年前的訂單,平臺依然支援消費者的“僅退款”訴求?

該平臺方針對尤彥盈提及的情況,表示“沒這回事”,需要其提供證據,她隨即將證據提供給書記員。會議最後,主辦方督促電商平臺改進“僅退款”規則。各大平臺方表示,只要某平臺取消,大家就跟進。“某平臺”對此避而不答。

但尤彥盈仍覺得有改變的希望,“至少有相關部門關注了。”

11月,劉曉平和尤彥盈幾乎同時前往北京,他們分別受邀參與由國務院下屬相關部門和中國人民大學發起的有關平臺治理的閉門會議。

今年8月的會議,尤彥盈理解為“國家搭建橋梁讓商家與平臺直接對話”。相比之下,11月的會議結束後,她很興奮。“來的領導多,級別也比上次會議高,國務院的主任有好幾位,還有很多法院和市場監管部門的領導。”尤彥盈回憶道,“他們有很多想法。主要認為,平臺優勢並不是一味地低價,而是要做到産品優質且低價。”

尤彥盈覺得,“‘僅退款’終於要被解決了。”

不違法,所以難制約

相比之下,劉曉平要悲觀一些。

在他參加的另一場閉門會議上,劉曉平觀察到,大部分參會人員只是通過瀏覽網上的新聞和評論來理解“僅退款”規則。他認為,他們並不能完全了解當下的電商生態現狀。

會場上,劉曉平聽到商務部下屬某司的領導提及“我們需要明確責任主體”,這正是他最關心的核心問題——究竟是監管部門還是平臺本身需要為類似于“僅退款”這樣的規則負責?對於商家和消費者來説,最大的困難是找不到平臺的約束方。

事實上,目前電商平臺的規則並不違反現行法律。《中華人民共和國電子商務法》(以下簡稱“電商法”)自2019年1月1日起施行。在這部法律中,並沒有任何條款能夠約束平臺制定類似“僅退款”這樣的規則。

平臺方通過極端手段來保護消費者的方式,逃避了對平臺商家生態的監測和治理責任。劉曉平認為,“僅退款”只是電商平臺在“內卷式”競爭中出現的規則,如果不著眼于整個平臺經濟的商業環境,即便今天解決了“僅退款”,明天也可能出現新的問題。

方林祥最不解的是電商平臺長期以來的佣金收取和罰款機制。每成交一筆訂單,平臺都會在交易完成後抽取商品貨值3%至5%的佣金,但在部分平臺,消費者下單之初平臺便抽取佣金,後續因各種原因導致交易失敗,佣金也不會退回。此外,平臺沒有對罰款的判定機制和具體金額做任何説明,這意味著平臺可以對商家隨意罰款。

劉曉平陪同呂芳尋找“羊毛黨”,這樣合法但不合理的維權方式,也是商家的無奈之舉。朱雅文/攝

電商法設定之初,國內電子商務領域方興未艾。面對勢頭正猛的新興經濟體,法律在各方利益的博弈中誕生,一方面需要約束平臺行為,另一方面也承擔著保護平臺利益,鼓勵産業發展的作用。

華東政法大學教授、網際網路法治研究院院長高富平早年間曾參與電商法修訂。他坦言,法律是為了平衡消費者、商家和平臺各方利益。具體到實施層面,電商法賦予了平臺管理商家經營秩序的義務和責任,也使得平臺擁有了制定諸多規則的“尚方寶劍”。

“平臺有義務管理商家並制定規範,按照契約進行處罰。法律允許平臺完成這件事。事實上,平臺所有的管理措施,核心目的應當是營造公平的交易環境。但是,為避免商家違法或欺詐行為給平臺帶來的相應責任,平臺往往對商家施以更嚴格的義務和相關制約措施。今天我們討論的類似‘僅退款’規則相當於無條件保護與偏袒消費者,《中華人民共和國消費者權益保護法》的保護範圍並沒有達到這樣的程度,這已經超出了法律保護範圍和要求。”高富平解釋道。

從法理層面來説,過度保護消費者權益顯然並不違法。“這聽起來確實對商家來説不公平,但無法説平臺這樣的規則違反法律,因為沒有一條法律規定保護消費者權益是錯誤的。”高富平説,“法無明文皆可為,如果現有法律、行政機關的法規都沒有明確規定這樣的規則違法,就沒有依據對平臺進行處罰。”

居民以劉曉平一行人“噪音擾民”為由報警,呂芳以“詐騙”為由報警,現場來了兩輛警車,有些荒誕。朱雅文/攝

上海華誠律師事務所合夥人孫英認為,“僅退款”規則本質上是平臺與商家之間的交易約定,具有契約自由的法律基礎,當然它必須符合法律法規中公平交易的原則,商家可以選擇參與或不參與。如果消費者濫用規則“薅羊毛”,最終會導致商家將這部分損失攤入定價,提高商品價格,實際傷害的是守規則的消費者;而另一部分無法在規則中生存的商家會選擇退出平臺,從長期博弈的結果來看,平臺的交易會受到很大的影響。因此平臺可以對濫用規則的消費者建立“黑名單”或信用記錄,保護商家的合法權益。

商家們也逐漸意識到,相比起取消“僅退款”規則,更合理的期待是進一步完善電商平臺的售後機制。

今年7月,淘寶宣佈優化“僅退款”規則,對店舖綜合體驗分點4.8分的商家,平臺不會主動介入、支援收貨後的“僅退款”訴求,鼓勵商家先跟消費者協商。同時,平臺將依據體驗分與行業性質,分別給予不同程度的自主處置權。體驗分越高,商家處置權越大。

從北京返程後,尤彥盈繼續著自己的童裝生意,她的社交平臺偶爾會發幾則被“僅退款”的遭遇。即便如此不滿平臺的各種霸王條款,方林祥依然從事電商生意,“非常嫌棄,但在經濟形勢下行的時候還能賺點小錢”。

劉曉平因為幫助商家維權火了一把,採訪過他的媒體有幾十家,他主導創立的商家互助會規模也越來越大。而他最期待的,是有關部門能出手整治電商平臺亂象,類似“僅退款”這樣的規則能規範化,“到那時候,商家互助會的使命也就完成了。”

劉曉平在去接呂芳的路上,依然在開直播幫助商家維權。朱雅文/攝

這些中小商家聚在一起時,常常會懷念行業剛剛起步的那些年。那時候,中國電商從業者作為全球領先的商業先鋒,開山鑿路,建立起物流、支付和資訊技術的基礎設施框架。時移勢易,當電商走入行業發展的新階段,如何面對日益白熱化的競爭,成為行業內外共同的課題。

有人提起最近的新聞,發現低價競爭中慘敗的案例也不遙遠。

美國精神航空今年國內往返經濟艙的平均票價為136美元,低於行業平均水準61%。這樣的低價模式也曾促使其他航空公司在票價策略上有所調整。但自2020年以來,精神航空累計虧損超過25億美元。2024年上半年,精神航空的營收為25.46億美元,同比下滑8.48%,虧損3.36億美元,同比增虧2.3億美元,資産負債率也達到了91.5%。

2024 年11月,美國精神航空向法院提交破産申請,成為近十年來首家申請破産重組的美國大型航空公司。

(因採訪對象要求,除高富平、孫英、劉曉平外,文中其他人物均為化名)