漢代神獸:群雄為何要“逐鹿”?

發佈時間:2021-03-03 09:53:29 | 來源:澎湃新聞 | 作者:李重蓉 | 責任編輯:楊俊康一句流傳數千年的“呦呦鹿鳴,食野之蘋”吟哦,將這一縹緲身影載入史冊。鹿頭角崢嶸,雙目圓大有神,體態輕盈,性格溫順而敏感,動靜皆宜,也頗具食用價值,是中外文明所共同喜愛的對象。早在一萬餘年前法國拉斯科洞窟的壁畫上,就描摹過人類狩獵鹿群的場景。又比如一件西元前2—3世紀帕提亞時期伊朗的銀質鹿紋杯,在銀盃內底部塑有一隻半蜷的牡鹿(圖1-1、1-2)。

圖1-1帕提亞時期伊朗銀質鹿紋杯

圖1-2內部杯底的圖案

鹿在我國被記錄的歷史同樣源遠流長。劉敦願先生曾細緻梳理過古代鹿的相關文獻及圖像資料,最早的鹿紋見於西安半坡遺址仰韶文化的彩陶上,可能只具寫實功能;商代甲骨文中的“鹿”乃象形字,極富視覺效果,幾乎就是對一隻只小鹿的生動臨摹(圖2);在商周青銅器和西周玉器上,也不乏鹿的圖像,可能與圖騰崇拜相關。到了秦漢,相關圖像題材變得豐富,既有對先秦圖像的延續,也有所創新,大致可分作兩類:一類是對現實生活場景中的鹿的描繪,這類圖像將鹿的習性與姿態捕捉得極為準確,體現出觀察的細緻和情感上對其的親近;另一類圖像則將鹿進行神化,盡顯漢代人想像的意出塵外。

圖2甲骨文中的“鹿”

狩獵圖像中的鹿

早在先秦,人們已經意識到鹿的使用價值:其肉可食,其骨角可製作勞動生産工具,其皮可製衣以保暖,總之可利用它來改善生活水準。因此先秦文獻中多有關於獵鹿的記載,漢代延續了這一習俗,在文獻和圖像中都有所反映。

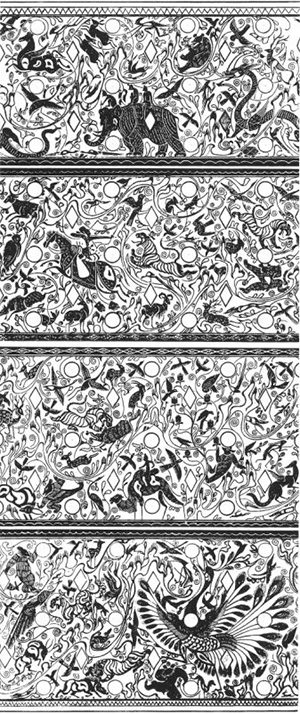

狩獵圖是漢代非常普遍的題材,畫像石、畫像磚、博山爐、銅車飾、搖錢樹座等器物上往往以此為飾。在漢代人所捕獵的動物中,多可見到鹿的身影。較有代表性的如河北定縣122號漢墓出土2件金銀錯銅車飾,呈竹管狀,中空,表面自上而下有三條等分凸起的輪節、將銅管等分作四段,每段以金銀錯技術飾以狩獵圖像。構圖大同小異,畫面主體為夾雜著各式動物、騎象或駱駝的人、騎射者、山巒、花草的繚繞雲氣紋,其中就有數只山鹿。工匠生動臨摹了鹿的各種形態,它們有的為獵犬所追,昂首揚蹄,奮力前奔,氛圍緊張;有的牝牡相隨,雄鹿在前駐足回首、目光下垂注視著雌鹿,雌鹿在後一邊緩步跟隨、一邊回首向上望,氣氛旖旎;有的凝神前望,亭亭而立;還有的雙雙並肩而躍,輕快流暢(圖3-1、3-2)。鹿性喜群居,漢畫中多有對子母鹿的描摹,這類圖像為王子今先生所關注。

圖3-1定縣122號漢墓出土金銀錯銅車飾

圖3-2銅車飾展開線圖

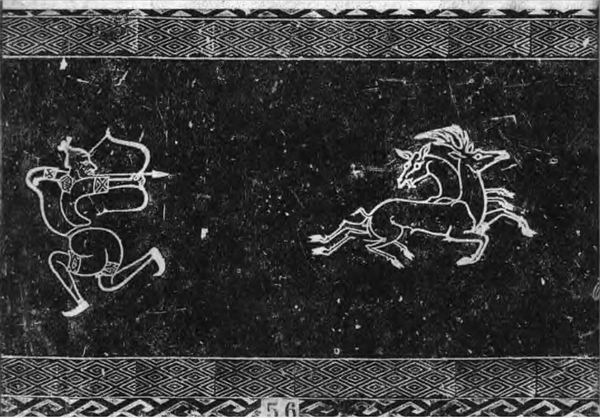

畫像石、畫像磚上的相關圖像也很多,畫像磚以洛陽西漢晚期的為代表。如一塊洛陽畫像磚,其上下方各飾以幾何狀花紋帶,主體畫面橫向展開,從左往右依次為:一名梳單髻的獵手身著短襦與短合襠袴,單膝跪地,側身回首,左手持弓,右手扣箭上弓拉開弓弦,聚神瞄準前方的一對奔鹿;奔鹿一牝一牡,皆騰于半空,並肩向前,其中雄鹿揚首、四肢騰起向裏彎曲,正是對蹄類動物奔跑時四肢一收一放時“收”那一瞬間的描摹,與之相對照的是雌鹿則回首驚恐望向獵人、四肢向外“放”的那一剎那的再現;兩鹿的前方有一隻立鶴,仰頭曲頸,雙翼收斂,一足立地,一足抬起鳥爪微蜷;畫面最右端為一匹奔馬,左向而來,昂首嘶鳴,右前蹄揚起,其餘三蹄立地,似為其奔跑後停頓下來的那一片刻形態(圖4-1、4-2)。

圖4-1洛陽狩獵紋畫像畫像空心磚拓片

圖4-2畫像空心磚拓片局部

鹿形鎮

現實中的鹿不僅被刻畫在狩獵圖裏,還有一種鹿形鎮同樣活靈活現。《楚辭·九歌·湘夫人》雲:“白玉兮為鎮,疏石蘭兮為芳。”蔣驥注:“鎮,壓席者。”椅子被發明之前,先秦秦漢人習慣席地而坐,所鋪的坐席四角通常擱置鎮,便於起坐而不會折卷席角。席鎮一般由銅、鐵、玉、石等製成,所見鹿形鎮多為銅質,鹿後背多嵌有海貝,它們在陜縣、三門峽、大連、徐州、巢湖等地都有發現。如一件陜縣出土的、現藏于國家博物館的嵌貝鹿形青銅鎮,鹿為雌鹿,雙耳向左右平伸,目光寧和,頭部向左側旋轉,頸項曲線條優美簡潔;上半身挺立,在前胸及體後部皆刻有幾條卷雲紋狀曲線,可能示其毛髮或者雲氣;四肢伏臥,前肢屈膝、小蹄離地微微向上翹起,于細處顯其輕俏活潑的氣質;後背則作橢圓形盤狀,盤內嵌海貝,整只鹿造型高雅,在無聲處默默傳情(圖5)。

圖5中國國家博物館藏嵌貝鹿形青銅鎮

神話圖像中的鹿

漢代圖像中有許多被賦予了神性的鹿,典型的圖示可大致分作三類。

(一)別致的鹿首圖像

第一類是鹿首圖像,這在畫像磚上常見。一些海外博物館館藏一類浮雕鹿首的西漢畫像空心磚,如美國納爾遜藝術博物館、法國賽努奇博物館、加拿大皇家安大略博物館等,孫機先生已做過相關研究。納爾遜藝術博物館所藏的這一件為長方體,灰色陶質。其頂部為坡狀屋檐,磚的左右兩側邊緣模印幾何紋裝飾帶。磚面主體浮雕一正面牡鹿首像,雙耳斜伸,頭頂雙角上揚,兩支鹿角各如一挂樹枝,形狀豐美、鏗鏘昂然。鹿角上部有兩行長方形格,格內分別模印武士騎馬、車馬出行、錢紋等淺浮雕畫面;鹿首下部兩行則分別模印鋪首紋、樹紋、走獸紋等淺浮雕畫面,最底端一行走獸紋殘損嚴重。這種磚雕鹿首雖然風格寫實,但其含義並非單純紀實,而具有神聖的象徵功能,可能與之前我們所談論的漢畫像上的羊首功能近似。

(二)仙境組合中的鹿

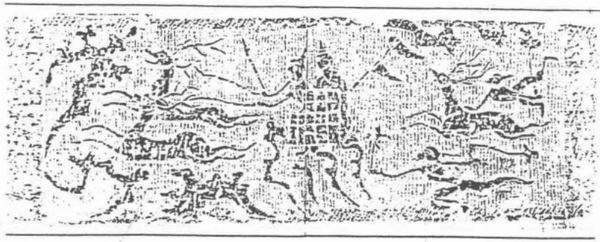

第二類是置身於仙境,與仙人、神獸相組合的鹿圖像。如臨沂吳白莊漢墓前室北壁西立柱東面,其畫面自上而下分作四層,第三層為三名羽人圍繞著一隻臥鹿的圖像:一隻牡鹿左向伏臥于地,雙角赫赫;一名羽人立於它的前方,頭戴尖頂帽,深目高鼻,右手輕撫鹿頸;另兩名羽人分別在鹿的右側及後方,舉手環繞(圖6-1、6-2)。鹿也常常作為仙人的坐騎,他們共同出現在仙界中,鹿自然就被賦予了神性。如綏德出土的一塊墓門楣石,它與上次我們在“漢代神獸之神羊”一文中已介紹過的一石形制相倣,畫面也大致呈左右對稱的形式。從左右兩端向中央的圖像依次為:日、月輪,鶴銜魚,奔馬,仙人乘鹿,正中央左向立一隻神羊,背景飾流線雲紋。仙人乘鹿圖像有2例,一左一右向中央而往,兩鹿皆為牡鹿,鹿角華美、向後攏作兩束並向上方微揚,曲頸昂首,前蹄落地、後蹄翻起,正是奔躍之姿;身上各坐有一羽人,他們腦後垂一綹髮辮或是毛羽,舉手牽引著神鹿,一人肩後羽翼飛揚(圖7)。另外還有鹿拉仙車的圖像,見於南陽、徐州等地畫像石。

圖6-1臨沂吳白莊漢墓前室北壁西立柱東面畫像

圖6-2西立柱東面畫像局部

圖7綏德墓門楣石拓片

陜北有一類神鹿與神羊相組合的畫像石,形象地展示了各自的神奇屬性。如綏德延家岔墓前室西壁的左右組合畫像石,這對畫像石的形制相似,每塊石頭的左右兩側各有一欄勾連卷雲紋紋飾,中央主體畫面各以一隻神鹿或神羊作為主角,背景飾以蔓草卷雲紋,中間點綴著各式小神獸,或帶翼或長角,或奔騰或跳躍或佇立或咆哮,生氣勃勃,流雲無羈。其中位於右側的畫像石正中間刻一神羊,它側立向左,頭首微昂,頭頂一對盤角分別向左右彎曲垂下、角上各有三個節,雙目圓睜,下巴一縷鬍鬚輕拂;前後右蹄高抬起,前後左蹄立地支撐,短尾上翹,氣勢尊嚴。位於左側的畫像石正中間則刻一神鹿,它側立向右,也昂首挺胸,圓目突出,頭頂一對長角向後平伸,角的枝節繁茂、尾尖上翹,狀若兩枝嚴燦瓔珞;肩生雙翼,短尾翹起,四肢佇立,姿態矜貴(圖8、9)。神羊、神鹿一右一左相向而對,裝飾著墓室一面墻門,連同著它們身後的漫漫雲氣與躍動神獸,共同構築出一個光華流轉、神韻炫然的神靈世界,震懾守護著墓室,引導著亡靈通往那個浪漫祥和的仙界。

圖8、9綏德延家岔墓前室西壁左右畫像石拓片

(三)造型奇幻的鹿

第三類是則鹿本身外形上帶有神話元素,如頭頂獨角,或者有雙首。其中獨角鹿可能為麒麟。麒麟自古以來便是象徵吉祥的神獸,有許多關於它的著名故事,比如《史記·孔子世家》載魯哀公十四年春,西狩時獲一異獸,卻無人認識,直到孔子才辨識出它便是傳説中的麟;孔子又哀嘆神獸被射死,必不祥,預料到自己命不久矣且他所堅守一生的“道”將陷入窮途末路的境地。當時人對待麒麟的態度非常敬畏嚴肅,所以失之則憂得之則喜,如《漢書·武帝紀》記載元狩元年冬十月,武帝在雍地祭祀五帝時有白麟降臨,特為此作白麟之歌,師古注曰:“麟,麋身,牛尾,馬足,黃色,圓蹄,一角,角端有肉。”明確將麒麟與麋鹿的外形特徵相聯繫。

文獻記載中對麒麟形象的描述如此,而在圖像中則有更為具象的反映。漢畫像石、畫像磚上多有此麒麟圖像,如綿陽出土一塊長方形畫像磚,磚的正面為麒麟與鹿相組合的圖像,背面則為幾何形紋。在磚的正面,麒麟和鹿一左一右相對而立,其中麒麟面向右方昂首挺立,頭頂雙耳斜立,中央一角向後伸去,長頸微仰,長鬚尾垂在身後,四肢立地,安寧沉靜;鹿則面向左方呈奔跑之姿,昂首曲頸,頭頂三叉雙角向後微揚,短尾上翹,右前蹄揚起,另外三蹄觸地或摩挲或借力欲彈,仿佛都能感覺出其奔跑時周圍所捲起的小小旋風。這對神獸中間立有一塊玉璧,寓意吉祥;周圍點綴著樹木與瑞草(圖10)。

圖10綿陽出土畫像磚拓片

雙首鹿是指一身雙頭、頭首皆長于肩部以上的鹿,這類圖像多見於陜西地區畫像石上。如榆林子洲縣苗家坪墓所出左立柱畫像石較為典型,其上神鹿共計三隻,整幅畫面從上往下分作四層,上面三層再自中間劃分、各作兩格,因此石上總共有七格圖像,按照從左往右、從上往下的順序,分別為:玉兔搗藥和羽人的組合、仙人六博與神鹿佇立的組合、龍虎組合、雙首鹿與臥鹿的組合、鶴與獸組合、神鳥與犬的組合以及牛車圖像。其中第二格有雲狀座臺,頂端為兩名仙人在六博,其下有一隻牡鹿立於雲端;第四格一上一下分別有一隻雙首鹿在奔躍,一隻牡鹿伏臥于地。雙首鹿肩生兩條長頸,頸端各生一頭顱,頭頂獨角,造型奇特;長尾翹起,前蹄頓地、重心在前,後蹄揚起,正是躍動的姿態(圖11-1、11-2)。

圖11-1榆林子洲縣苗家坪墓左立柱畫像石拓片

圖11-2畫像石拓片局部

鹿的文化涵義與神話寓意

如前所述,鹿具有極高的實用價值,其皮、肉、骨角皆為人所用,而漢代人于其現實價值之外,還賦予了其政治文化涵義與神話寓意。這些形而上的觀念,是自鹿本身天然的屬性上引申出來的,不僅體現出漢代人獨特的思想精神魅力,也影響到後代人對鹿的認識,我們可從三個角度來理解。

(一)寓示興亡的苑囿之鹿

古代王朝大都築有苑囿並圈圍出廣大面積的禁獵區域,可能因其賞心悅目的觀賞價值和易繁殖馴養的生理特徵,鹿是苑囿動物中常見的一種。如《漢書·食貨志》載:“是時禁苑有白鹿而少府多銀、錫。”司馬相如《封禪文》曰:“然後囿騶虞之珍群,徼麋鹿之怪獸。”宮廷樓閣、皇家苑囿,往往是最適宜人們憑吊古人、追論興亡的場合,因此置身其中的一隻小小的鹿,也可能成為借喻和感懷歷史的文化符號。先秦秦漢時期的史書中,便多有苑囿中鹿的身影。如廣為流傳的趙高指鹿為馬、脅迫秦二世故事。又如《漢書·伍被傳》所載淮南王劉安的中郎官伍被勸誡劉安的故事:西漢前期,淮南王不安於現狀意圖造反,伍被苦心警誡他道:“大王您知道什麼是亡國之言麼?春秋末年,伍子胥苦諫吳王萬不能放任越國坐大,但吳王拒不聽諫,伍子胥悲憤之餘道:‘我今日已見麋鹿在大王您的苑臺上雲貫而入,姑蘇風流勝景必不久矣。’子胥果然一語成讖。而如今我在王宮中也看到了和伍子胥所見一樣的情形,宮殿多日乏人料理,不知不覺間荊棘叢生、露水沾衣,荒蕪衰敗已然顯形!”

歷史的迴圈總是驚人相似,卻又有如墜淵鈞鐵勢不可擋、東流之水無可挽回,讓後人感慨萬千。

(二)指代帝位的群逐之鹿

先秦大型的狩獵活動在秦漢時期得以流傳,這不僅是對傳統的尊重,更有當時特殊的歷史原因在。這種集體性大規模的狩獵不單純是娛樂,還是一種實戰性的軍事演習,秦漢王朝皆因軍功建國,大興尚武精神,狩獵應和了當時人的政治心理需求。獵鹿另有特別所指,侯旭東先生注意到秦漢之際豪傑群起、競逐天下之時,社會上誕生了“逐鹿説”,他引張晏之説即鹿喻帝位,解釋此説法是以逐鹿比喻爭奪天下江山。

為什麼會將這二者相聯繫?楊樹達先生認為鹿通“祿”;楊超先生則指出因鹿善跑,逐得者可證明其本領高強,進而反映出地位、財産的高下多寡,由此確立權力的大小。由此可以推測的是:鹿本身格外機警敏感,捕獵它需要投入極大的精力乃至智力,過程中充滿驚險刺激,這種狩獵活動本身與競爭皇位的心理體驗有共通之處;另外漢代鹿是吉祥的象徵,它可能與包含正面意義的勝利、政權也有相通之處。

逐鹿説既衝破傳統天命觀的桎梏,發現並肯定了個人的力量,有利於歷史的正向迴圈;並且也將鹿拉離尋常經驗世界的範疇,賦予其神聖色彩,使得它帶有某種難以言説的超凡魅力。

(三)象徵神話的祥瑞之鹿

漢晉時期,明確將鹿標的為神獸,如《春秋命歷序》曰:“神駕六鹿,鹿化三百歲。”又《述異記》雲:“鹿千年化為蒼,又五百年化為白,又五百年化為玄。”如此長壽之鹿,當屬仙品,其色隨著修行時間而變幻不羈,浪漫無比。

鹿能成為神獸,並不奇怪,單從其天然形象與習性而言就頗具脫俗氣質。鹿幽居山林,偶在草木婆娑中一閃現,其雍容又靈動的形態婉若驚鴻,卻稍縱即逝,如一顆流星一樣迅速穿梭跳躍在山間,有一股自然不羈、空靈佻脫的天性。當然這並非決定性因素,還有其更深厚的淵源有待我們探尋。

早在戰國時期,楚國乃雄霸一方的大國,楚文化中融合了當地民間原生態的巫術信仰與神話想像,當時就以其無比瑰麗奇異的精神形態迥異於中原文化;並且它的影響深遠,對漢文化更有著直接的熏陶孕育。據考古發現,楚墓中流行一種帶角鎮墓獸,它的質料多為漆木,極少數為陶木複合型;器形以人、神或鳥獸軀首為主,並以頭插碩大鹿角為鮮明特徵,底部一般有方座。顯然此鹿角具有特別的含義。《楚辭·天問》曰:“驚女採薇,鹿何祐?北至回水。萃何喜?”《楚辭·哀時命》亦曰:“浮雲霧而入冥兮,騎白鹿而容與。”楚人認為鹿具有神性,借用其角來創造鎮墓獸的形象,可能是認為鹿角具有辟邪震懾的功能,以此護佑墓主人。

到了漢代,楚文化中的鹿角崇拜雖然日漸衰落,但對於鹿本身神性的認可卻保留了下來。除了前述關於鹿長壽的傳説,漢代人對鹿的想像還體現在“鹿車”上。

漢代的鹿車大致有兩種含義,王子今先生已做過考證:一種即“轆車”,指獨輪小車,為日常交通工具,史書中多有記載,如《後漢書·鮑宣妻傳》載:“妻乃悉歸侍禦服飾,更著短布裳,與宣共挽鹿車歸鄉里。”另一種則指“神駕”,即鹿為仙人坐騎或為神人所乘之車的牽動引力。漢樂府《長歌行》中有這樣的詩句:“仙人騎白鹿,發短耳何長。導我上太華,攬芝獲赤幢。”《後漢書·方術傳》載魯女生修行道成後,雲入華山,“去後五十年,先相識者逢女生華山廟前,乘白鹿,從玉女三十人,並令謝其鄉里親故人也。”《神仙傳》裏也有相似記載。這種鹿車,前已舉相關圖例(圖12),圖文之間能夠互證。

圖12南陽魏公橋漢墓出土畫像石拓片

結語

鹿這一山林間無拘無束的野獸,來到人世間,與人類形成種種聯結,從最直接的衣食開始,走向樓臺苑囿成為觀賞性動物,涉足於古代政治領域成為權力隱喻,並被想像作仙氣飄飄的神獸引領著靈魂通向永生。它由現實動物成為文化符號的過程,既是漢代人想像力的一種形象呈現,也是其內在心靈的一次展示。縱使王朝有代謝,風流總被雨打風吹去,然而總有那麼一些風物因為精神文化將之留存,而凝固在了人們的記憶中,始終生機勃勃,永遠引人入勝。