中國電影的改革開放40年:回歸、探索與創新

中國電影何以要改革開放?為了尋找答案,就必須回溯40年前,看看當初,剛剛從“文革”中蹣跚走出的中國電影究竟是怎樣的一番光景。

1977年,全國共有故事片廠7家,從業人數不到1萬人,固定資産1.4億元,年産故事片21部。而在此之前的1966年-1972年,全國故事片産量為0,除了8部樣板戲和若干新聞紀錄片,整個行業基本陷於癱瘓。當時,上海電影製片廠有職工1400人,遭受各類打擊迫害的竟多達360人。長春電影製片廠有職工800人,其中521人被迫登出城市戶口,遷往農村落戶。1973年,形勢趨緩,故事片生産部分恢復。到1975年,年産達到了22部,尚不及1961年三年困難時期年産28部的水準。

發行放映也一樣舉步維艱。“文革”十年,共發行故事片70部、進口片36部(其中16部為“文革”前引進的舊片),年均發行量只有10部。到1976年底,中影公司已連續虧損5年。其10年累計虧損2089萬元。這個數字相當於70部故事片的總成本,足夠全國7家製片廠開足馬力生産兩年。

今天,人們對這些數字或許無感。因為沒人相信,那個年代的國産片還能賺錢。可事實確實如此。1960年-1965年,同樣是中影,年均發行利潤曾高達4000萬元。最高歷史紀錄,一年上繳國庫可達7000萬元。上個世紀五六十年代,國民經濟11個行業按利潤排序,電影一度名列第六。雖不算富有,也絕不至於淪落到“文革”後期那種窮困潦倒、一籌莫展的地步。時任北影廠廠長汪洋曾經放言:明明是個能掙錢的行業,偏要捧著金飯碗討飯。再這麼搞下去,電影就完了!他這句話,無意間道出了一個真相:再不改革開放,電影就只有死路一條。事實上,這也為中國電影后面40年的歷程確立了一個“求生存、謀發展”的基調。從1978年直到今天,中國電影從未偏離過這個主題。

1.撥亂反正,回歸傳統

1976年10月,“文革”結束。電影界的頭等大事,就是要在盡可能短的時間內恢復生産,保障供給。具體措施包含兩條:一是把一大批上個世紀五六十年代出品、在“文革”中遭到禁映或是受衝擊未能發行的影片重新投放市場。這批經典老片重見天日,再一次點燃了億萬觀眾的觀影熱情。

但這畢竟是權宜之計,要解決供給不足的問題,關鍵還是要儘快恢復生産。按“文革”前的慣例,文化部在1977年1月向各製片廠下達了年産36部故事片的生産計劃。結果7家製片廠馬力全開也只完成了21部。十年“文革”對各製片廠生産機能的破壞可謂觸目驚心,想要短期內恢復,又談何容易?上影廠廠長徐桑楚説,服裝車間裏數千件服裝發黴破損,無法使用;照明車間的燈具荒廢多年,一通電流燈絲就燒斷。想要改變這種 “潰不成軍”的局面,必須從根子上對整個行業進行徹底的治理整頓。

由於組織措施得力,到1979年,各廠的製片生産有了起色。這一年,恰逢新中國成立30週年大慶。在文化部統一部署下,各廠圍繞“革命歷史題材”“現實題材”“工業題材”“農業題材”的年度規劃,分批實施“獻禮片”拍攝。以革命史題材為例,有《從奴隸到將軍》(上、下)《小花》《歸心似箭》;現實題材有《于無聲處》《苦惱人的笑》《生活的顫音》以及輕喜劇《他倆和她倆》《瞧這一家子》。有意思的是,這批影片有相當一部分,劇本完成于“文革”之前。譬如李俊導演的《歸心似箭》、謝鐵驪導演的《今夜星光燦爛》。照李俊的話説,這個劇本“壓了十年箱底”,今天總算重見了天日。

這似乎在暗示,改革開放之初,中國電影一度表現出向五六十年代傳統“回歸”的態勢。這並非取決於創作者的個人趣味,很大程度上,是體制的慣性使然。不僅表現在生産管理、題材規劃上,甚至也表現在創作構思、製片生産、乃至發行放映的每一環節。唯一的例外,是在創作手法和視聽語言上,創新的趨勢如雨後春筍一樣快速滋長起來。這一年,謝晉拍攝了《啊!搖籃》,原本是典型的五六十年代主流樣式,可謝晉卻能把它翻出新鮮的花樣。他説:“題材雖是舊的,但每個導演總不甘心去重復以前的手法。總想在風格、技巧上搞出點新名堂。”

2. 美學革命,電影語言現代化

今天看來,那個年代電影,或多或少會給人留下 “炫技”的印象。慢動作、旋轉鏡頭、吃光、甩拍、越軸……各式各樣稀奇古怪的拍法,紛紛涌上銀幕。這些手法未必新鮮,可在剛剛國門洞開的中國影人眼裏,卻顯得繽紛多彩,五色亂目。正如張暖忻、李駝在《談電影語言的現代化》中所言:“我們應不應該向世界電影藝術學習、吸收一些有益的東西?如果把我們的理論和實踐完全同世界電影藝術的發展割裂開來,採取一種閉關自守的姿態,這樣做能否促進我們電影藝術的發展?”這篇文章,為日後那場電影語言現代化運動鳴響了發令槍。白景晟、鐘惦棐等老一代電影理論、評論工作者相繼發表《丟掉戲劇的拐杖》《電影與戲劇離婚》等文章,從電影與戲劇的關係入手,反思電影究竟該如何看待自身與政治的關係,如何揭示生活的真實。

在創作層面,最具標誌性的變革首先發生在對電影語言的重新認識,以及對以紀實主義美學為代表的世界電影思潮的接受與演練上。突破舞臺化思維,追求散文化結構,注重詩意和抒情的傳達,以長鏡頭拍攝來保持生活場時空的完整……藝術形式上的革故鼎新,與社會觀念上的人性反思匯流一處,成為驅動電影美學高歌猛進的強勁動力。這一場運動,率先把第四代導演推上了歷史舞臺。吳貽弓的《巴山夜雨》(1980)《城南舊事》(1983)、胡柄榴的《鄉情》(1981)《鄉音》(1983)、張暖忻的《沙鷗》(1981)《青春祭》(1985)、趙煥章的《喜盈門》(1981)、滕文驥的《都市裏的村莊》(1982)、丁蔭楠的《孫中山》(1986)、黃蜀芹的《青春萬歲》(1983)《人鬼情》(1987)、吳天明的《人生》(1984)《老井》(1987)、黃健中的《良家婦女》(1985)《過年》(1991)、謝飛的《本命年》(1990)《香魂女》(1993)等一大批新銳之作,從東到西,從南到北,成群結隊地登上銀幕,聲勢浩大地掀起了一場以電影語言現代化為先導的電影美學革命。

到1984、1985年,隨著《一個和八個》(1984)《黃土地》(1985)《黑炮事件》(1985)《紅高粱》(1986)等影片的問世,第五代影人也隨之浮出歷史地平線。他們更年輕、更前衛。對於人道主義復歸,對於人的情感、價值和尊嚴,他們也同樣報以熱切的肯定。但與第四代相比,他們對現代化的期盼更為迫切。相應的,在電影觀念重塑與視聽語言操演上,也比第四代走得更遠,更極端。

上個世紀80年代中期,面對越來越沉重的市場壓力,中國影壇涌起了一陣娛樂片大潮。1988年出品的影片,娛樂片佔了60%。有點始料未及,也有些耐人尋味。自1957年鐘惦棐提出 “票房價值論”之後,人們就很少觸及電影商品屬性的問題。不過這一次形勢逼人,面對鋪天蓋地的娛樂片,人們再也無法把頭埋進沙子。時任廣電部副部長陳昊蘇撰文提出“娛樂片主體論”,呼籲人們正視電影的票房價值和大眾娛樂屬性。他自稱,這叫“打開天窗説亮話”,要捅破那層窗戶紙。今天這個話題似乎毋庸置疑,但在30年前,卻很難形成共識。畢竟,從計劃經濟到市場經濟的轉軌還未正式啟動,“娛樂片主體”的論調,無論在體制、政策,還是在觀念上,都還缺乏現實的有力支撐,不免有些曲高和寡,孤掌難鳴。

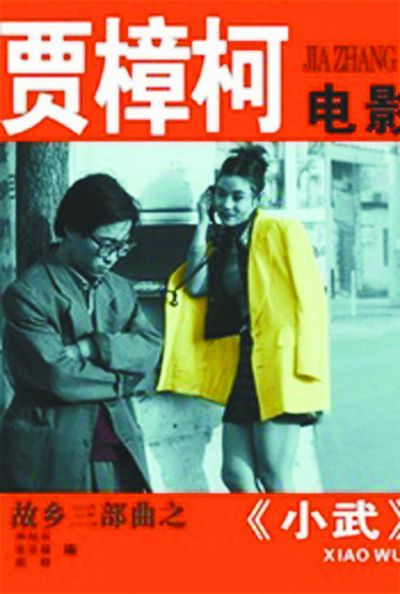

進入90年代,電影思潮又匆匆翻過一頁。80年代的激越與浪漫漸次消退,電影步入一段最為艱困的歲月。恰在此時,以賈樟柯、王小帥、張元、婁燁、章明、張楊、管虎等為代表的“第六代”悄然崛起。與前輩相比,他們的文化視野更加國際化,審美趣味也與主流更為疏離。更重要的是,他們身後不再有國營廠的庇護,而更像是一群電影個體戶,除了手中的攝影機和過期膠片,他們幾乎一無所有。他們打出“我的攝影機不撒謊”的旗幟,訴求一種原生態的逼真寫實,讓電影回歸個人經驗,遠離宏大敘事。

21世紀初葉,中國加入WTO,全球化浪潮呼嘯而至。以2002年張藝謀的功夫大片《英雄》上映為標誌,中國電影開啟了又一次艱難的轉型。合拍片、港臺藝人、民間資本、網際網路開始融入電影競爭。第四代、第五代、第六代分流發展。一些人因堅守初心而被邊緣化,更多人則與資本妥協,隨市場起舞。然而,市場就像一副蹺蹺板,想求平衡並不容易。一方面功夫片、喜劇片、青春片、魔幻片,讓國産電影有了許多新鮮面孔;另一方面,類型片一支獨大,“高概念”電影受資本熱捧,而堅持個人表達和風格化探索的中小成本影片,在市場上卻無立錐之地。面對這一現實,“工業美學”的概念應運而生。不論它説服力如何,其目的是想在藝術與市場、個人表達與大眾消費之間找到一個平衡點。從思潮史的角度,這當然也可以視為是對80年代美學革命的一次延伸和拓展。如同一場沒有終點的馬拉松賽,電影觀念的不斷演變,無非是想為突變的現實提供一種有效而能自洽的理論闡釋。

3.制度創新,找尋通向市場之路

不誇張地説,從上個世紀80年代至今,中國電影每一次改革都像是一場被倒逼的生死之戰。1979年,在舊片復映和“國慶獻禮片”的雙重推動下,國産片觀眾人數達到了歷史峰值的293.1億人次,日均觀眾數高達7000余萬人次。但好景不長,隨後幾年,隨著電視的普及和文化娛樂生活的多樣化,觀眾人數從1980年起,每年以10多億人次的速度遞減。與此同時,伴隨著城市經濟體制改革的推進和物價的過快上漲,電影企業收支失衡,出現大面積虧損。加上統購統銷造成的分配扭曲,讓各製片廠資不抵債,難以為繼。1983年,雖在發行體制上做了局部改革嘗試,將影片發行的統一定價,改為優質優價,但這種改革只是在已有體制框架內平衡了一下利益分配關係,並未觸動體制的痼疾,因而只是一次治標不治本的隔靴搔癢。直到1992年鄧小平南巡講話之後,中共十四大將改革目標鎖定為建立社會主義市場經濟體系,電影行業的體制改革才有了突破性的進展。

1993、1994年,廣電部先後下發《關於當前深化電影行業機制改革的若干意見》和《關於進一步深化電影行業機制改革的通知》兩個文件,明確提出與市場經濟體制相適應的十大改革措施。其中最核心的兩條是:一,把國産故事片由中影公司統一發行改為由各製片廠自主發行;二,放開電影票價,具體由地方政府自主掌握。這次改革,以困擾電影多年的發行壟斷為突破口,打破了統購統銷體制,將經營自主權下放給企業,明確了企業作為市場主體的地位和角色。

不過,這一改革並不徹底。影片發行權雖然從中影公司回到了製片廠,但在具體發行過程中,依然要面對30多家省級發行公司的體制障礙。有人把這戲稱為“一個婆婆倒下去,30個婆婆站起來”。企業的體制包袱仍未徹底放下,生産潛力也未得到完全的釋放。然而,就在此時,由改革帶來的陣痛卻不期而至。1993年,國産片産量下降50%,觀眾人數下降60%,票房收入下降35%。電影行業再遭重創,沉疴難愈。

1994年,為克服行業和市場雙雙疲軟的難題,中影公司開始推行每年從海外引進10部分賬大片的舉措。當年秋季,首部分賬片《亡命天涯》在國內上映,最終以2580萬元的票房收益,拉開了分賬大片獨步影壇的序幕。1998年,分賬大片《泰坦尼克號》在中國內地市場一口氣拿下3.59億的票房,創造出一個讓人目瞪口呆的市場奇跡。1994年-2000年七年間,中影公司共引進海外分賬片46部,總票房17.4億元人民幣。別小看這17億,還不及現在一部熱賣大片的票房,但卻支撐著整個電影行業熬過長達十年的漫漫寒夜。

2001年,擁有13億人口的中國,全年票房已經跌落到8.9億元,還不及2018年大年初一一天的票房收益。然而,絕境逢生,觸底反彈。正好在這一年中國電影終於迎來了起死回生的轉機。2001年底,中國正式加入WTO,中國電影全面市場化的時代由此來臨。從2002年起,外資被允許以不超過49%的投資比例參與國內的影院建設。2003年,院線制開始實施,再加上國營製片廠的集團化改革,民營資本、境外資本的大舉進入,以及數位技術和網際網路的合力助推,中國電影終於實現絕地反攻,步入了一條每年以30%速度遞增的快速通道。2010年,3DIMAX分賬大片《阿凡達》,在中國內地市場的票房首次突破10億大關,中國電影開始邁進百億時代。2012年,中國又以170.73億元的年度票房(折合27.05億美元)超越日本,躍升為全球第二大電影市場。在這個時間點上,我們再次回顧本文開頭汪洋的那一聲吶喊,40年的斗轉星移,自始至終都在為生存而戰的中國電影,今後又將走向何方?

4.消費升級,探索由大變強之道

自2002年全面市場化改革以來,中國電影已經歷了十多年的高速增長。從經濟學角度,這一過程可以描述為一種外延擴張型的增長模式。所謂外延擴張,簡單講就是依靠增加對人、財、物等可量化資源的投入來拉動生産、消費規模的增長。2002年,院線制改革啟動,大量社會資本從此開始與地方政府合作,通過投資購物中心等商業房地産項目的渠道,參與到影院建設中來,從而推動了影院數量、銀幕數量和觀眾人次的大幅度增長。過去十年,中國銀幕數年均增長27.9%,觀眾數年均增長31.4%。影院越來越多,觀眾越來越多,電影票房才會節節上升。這是過去十多年電影票房每年以30%的速度快速遞增的主要推力所在。

但是,相應的問題也就來了。既然是從中心到邊緣,影院越建越多,那麼總有一天會趨於飽和。事實上,這塊天花板已經出現。目前,銀幕增速已經連續7年下滑,從2011年最高峰的48.4%銳減到2018年上半年的20.6%。同時,單塊銀幕産出也在2015年後開始逐年走低,從2010年最高峰的161.4萬元下降到2017年的103.1萬元。在這種情況下,過去那種依靠外延擴張的發展模式也就走到了盡頭。電影産業想要持續發展,就必須轉換軌道,從過去依靠外延的擴張升級到依靠內涵增長的新模式。

所謂內涵增長:就是依靠優化結構、提高品質,完善服務、優化資源利用率、勞動生産率和市場競爭力來推動電影産業的可持續發展。這種模式不僅是可能的,而且也是中國電影未來發展的唯一途徑。2016年,全年觀眾人數突破13億人次,意味著中國百姓每人每年能看1場電影。這個數字並不漂亮。同樣的指標在北美市場是每人每年看7場電影。中國人看電影頻次不高,説明看電影對於普通百姓而言,還只是一種偶然性的消費行為,而不是一種剛需性的日常性消費。有沒有什麼辦法可以提高人們看片頻次? 1979年全年觀眾人數曾高達近300億人次,每人年均看片量差不多有30多場。退一步看,就算參照北美標準,讓每人每年看7場電影,那麼未來的電影市場也還有7倍的成長空間。再就是,目前中國電影平均上座率只有15%左右。有沒有什麼辦法可以讓它上升到50%-60%?如果有,那麼中國電影市場又可以增加3-4倍的成長空間。

這一切不靠別的,只能靠我們一步一個腳印地去繼續挖掘電影産業和市場自身的潛力。一方面不斷提高影片的藝術品質,豐富電影的類型品種;另一方面,大力培育市場和觀眾,不斷完善和優化服務,讓觀眾不但看得滿意,而且也能有更加多樣性的選擇。

(石川:上海戲劇學院教授、上海電影家協會副主席)

原標題:回歸、探索與創新