隴縣鄉村社火隊走在皚皚白雪中 喬曉光拍攝 2019年

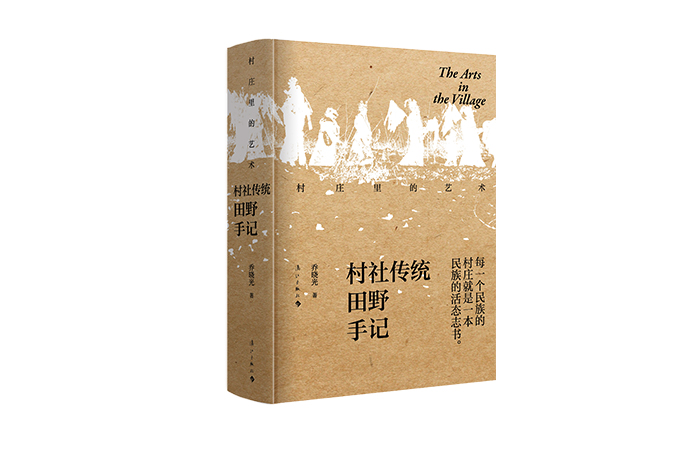

2023年6月,中央美術學院教授、博士生導師,山東工藝美術學院“六藝學者”喬曉光的新書《村莊裏的藝術:村社傳統田野手記》由漓江出版社正式出版。這本書包含了喬曉光教授二十餘年行走于中國廣袤的鄉村大地、對多民族民間藝術進行田野調查的過程中發現並記錄的19個文化事實。在這些充滿溫度的文化事實中,承載著作者對中國鄉村文明的思考、判斷與展望。作者希望通過這本書表達什麼?我們應該如何閱讀這本由足跡、目光與思索交織而成的書?近日,藝術中國對《村莊裏的藝術》新書作者喬曉光教授進行了採訪。

喬曉光與楓香寨主持哈衝的村社組織者的合影 譚芳拍攝 2009年

藝術中國:《村莊裏的藝術》這本書體例和其他書很不一樣,您向讀者講了19個鄉村生活裏的故事,為什麼呢?

喬曉光:這本書記錄了我20多年來在田野調查中的經歷,它的敘事風格是娓娓道來、比較真實和樸素。本來這本書前十個故事是為一個教育和文化傳播公司做音頻書錄製的,因為一些原因沒能最終實現。後來我的博士生幫我又把後9個故事錄製了下來。用這樣直接樸素的方式講書,目的就是為了讓更多年輕人來關注村莊。漓江出版社後來看到這些故事內容後非常感興趣,於是他們請來最好的設計師,並在編輯過程中付出了很多匠心,終於把這本書呈現了出來。這本書與其説是在講故事,實際上講的都是田野調查中發現的文化事實。

蘇老師帶領布朗寨的人在傣族人的寺院中跳起了象腳鼓舞,慶祝寺廟開光 喬曉光拍攝 2014年

藝術中國:雖然這是一本通俗易讀的小書,卻是對您幾十年行走田野考察的一個提煉和凝縮,行文裏包含著深深的感情,您期待通過這本書表達什麼?

喬曉光:這本小書是在新世紀初以來非物質文化遺産保護理念下對民間藝術的考察,我想傳達的一個理念是:鄉村裏多民族活態文化傳統,需要我們認真深入地去理解它,但這往往是被忽略的。改革開放初期,中國的自然村落有400多萬個,行政村有60多萬個。40多年後,100多萬個自然村落消失了,但行政村增加了。在我們的文明歷史進程中,這麼短的時期帶來這麼巨大的村莊數量變化,可能是從來沒有過的,我們正在經歷一個前所未有的文明轉型時代。40年前,我最早在鄉村開始田野調查的時候,感覺村莊是亙古不變的,村莊已經成為我們思維中一個固定形象,我們的祖輩都是從村莊裏走岀來的。以現在的視角來看,多民族鄉村實際上是一種活態文明,一種生存與生活、文化多樣性和自然多樣性共存的博物館,這是書籍和學術論文所不能替代的一種文明存在。要講好中國故事,首先要講好中國的文化事實。《村莊裏的藝術》更多地把田野事實記錄了下來,目的是讓村莊、農民和活形態的民間藝術開口説話,而不是作者去表達。我儘量讓敘述者隱蔽在後面,讓事實呈現在前面。

鄉村活態文化研究,需要有感性的文化積累,和對研究對象人與生活的感性觀察。但我們往往帶著理論的工具與命題,直接越過感性層面,進入到概念、歷史或理論的構建中去了。其實活態文化研究恰恰需要通過感性的層面,才能進入到生活的內在系統中去。

事實上,村莊是中央美術學院民間美術系和文化遺産專業超過半個世紀的研究對象。我老師的老師在延安魯藝時期就把村莊作為采風的對象,把民間藝術作為創作的參照。到了我這一代,已經是第三代人,社會從一個傳統的農耕文明完全轉向現代工業文明。當村莊真地在消失的時候,我們才開始真正地來認識村莊。

隴縣年節時的窗花 張建拍攝 2019年

比如説村莊裏的藝術——剪紙,這是我們非常熟悉的一個民間藝術類型,我們今天重新審視剪紙,它不僅是窗花、繡花樣和紙扎,中國剪紙是一個跨民族的、傳承超過千年的活的藝術形態,其中包括30多個民族擁有剪紙的習俗傳統,其文化功能使用在生活的許多方面,剪紙的文化分佈覆蓋了中國近60%的區域。剪紙與不同民族的生活有著廣泛的聯繫,剪紙的文化普遍性被忽視了。許多民族在節日(祭日)、刺繡、服裝、婚俗、喪俗和巫俗等習俗生活形態,都在使用剪紙。剪紙的文化承載功能和文化替帶性,遠遠超出了我們的想像。

當我們從紙文明的角度重新認識剪紙,我們不但發現了它的活態性和跨民族性,同時,也發現了剪紙的跨文化傳播與世界剪紙領域的存在。一張薄薄的紙,背後連接著中國兩千多年前的造紙術和世界的剪刀史。紙作為情感表達的物質載體,被世界上多個民族所使用,在亞洲許多國家,至今仍在沿襲著傳統剪紙形態,如南韓濟州島的薩滿祭祀中,使用大量的剪紙來佈置文化空間;在日本東北地區鄉村的神社中,仍將剪紙和紙符用於祭祀活動,日語中剪紙被稱為kami,和“神”是一個讀音,這來源於中國古代對紙的一種敬稱。這些東亞國家與中國一樣,也滋生出了活躍的現代剪紙形態。

這是一個真實的中國故事,從中國的鄉村開始,中央美院三代人幾十年的剪紙田野,發現了中國剪紙的文化整體性,又發現了世界剪紙的普遍性。大家都沒意識到,直到今天,剪紙傳統在世界許多國家依然是活態的。

當世界各地的學者們在博物館、古代書籍、絲綢之路沿線出土的經文中尋找人類文化蹤跡的時候,在現實生活中居然存在著活態的、複雜多樣的、連接著世界不同民族的剪紙藝術。剪紙居然是一個跨文化的世界藝術現象,我們也被深深地感動了。當然,還有很多民間藝術,比如儺的面具藝術和刺繡,都是跨民族、跨文化、在許多文明背景下都存在的藝術形式。非物質文化遺産提供了一個從現實生活來認識自身、民族和世界的途徑,它是可觸摸、可走進、可體驗的文化事實。

睡了許久的木偶人在陽光下,似乎也長長地喘了一口氣 張冬萍拍攝 2018年

藝術中國:您提到當下是文明嬗變、時代更疊的一個重要的歷史時間節點,可以詳細闡釋一下嗎?

喬曉光:我們正在經歷一個文明轉型的時代,一方面是改革開放40多年後現代化發展進入到深層變革階段,另一方面也涉及到近百年來大的歷史背景。我認為近百年的中國,如果從鄉村的視角來看,有兩個偉大的歷史事實應該被銘記,一是新民主主義革命時期,在中國共産黨的領導下,農村包圍城市,鄉村農民群體的革命參與,實現了新中國的建立;二是改革開放初期,社會主義現代化建設開始後,農民離開了土地,自發地走進城市、走進工地與工廠,參與了日新月異的現代化建設。在這兩個重大的歷史時刻,農民都用自己的勞動熱情和奉獻精神實現了國家的轉型、建設和發展。這兩個偉大的農民史詩應該被載入史冊,我們應該向農民致敬,沒有他們的付出,就不可能有今天。

從活態文化傳承的代際文化年齡層來看,最後一代自發性文化傳承的人群,應該是20世紀初至1930年代出生的一批人,這一代人普遍具有傳統的內在特質,是文化持有與技藝能力都出色的一代,同時也是文化譜係與文化類型掌握最為全面的一代,他們代表了農耕文明最後的文化自發性傳承的時代。一百年之後的2030年,這代人絕大部分都不在了,所以,我把非遺物種類型整體性發掘、搶救記錄的時間節點,定在了2030年。因為一代人的消失,大部分文化記憶也會隨之而去,文化會在新生活的適應中發展變化。中國的文明轉型才剛剛開始,如今我們正在開始建立源自於本土的價值體系,我們在開始內部的文明整合,開始向自己文明的內部,尋找面向未來發展的動力。我們在喚醒中國鄉村的現代化價值觀的確立,鄉村開始朝向未來性去發展,這些都是前所未有的。

幾千年來,支撐鄉村的是鄉土性,體現中國特色的也是鄉土性。費孝通先生所講的農民對土地的依賴性、不流動性和熟人社會,今天這些原有的鄉土因素都發生了很大的改變,很多農民已經離開了鄉村,來到了城市。文明轉型期的中國社會,很多事物不再是天經地義的。史蒂芬•霍金曾預言:“21世紀將是複雜性科學的世紀。”埃德加·莫蘭也在哲學中提出了複雜性理論。如今的鄉村呈現出來的複雜性是前所未有的。當公路和網路先後進入鄉村,鄉村發生了巨大的變化。今天,在鄉村有國家政策的統領與指導,有城市化、城鎮化發展的規劃影響,有企業資本的産業化介入,還有文化藝術鄉建的介入……鄉村從來沒有這麼開放的對接如此複雜的社會關係。從三農問題時代到鄉村振興,中國最複雜的問題依然在鄉村。

山口鎮上原來有廟的山頂被開採成一片平地 喬曉光拍攝 2011年

藝術中國:從1988年到21世紀的第二個十年,從黃土高原到雲貴山區,您在幅員遼闊的土地上所經歷的村莊的故事肯定不止19個,為何最終選擇了這19個故事呢?

喬曉光:本來準備寫20多個,後來因為時間的原因沒有寫那麼多。同時也不是每一次田野調查都能講出生動的故事。每位調查者對生活感受的角度不一樣,對生活的理解也不一樣。當然只有對生活的了解足夠深入細緻的時候,才能把它生動地講出來。在生活的課堂,我還只是一個學生。如果只知道一些民俗的內涵或者儀式的過程,這是遠遠不夠的,要了解生活中的人,了解人在環境中整體的生存狀態與那些具體的農民微觀史。

另外,這本書還是有選擇的,希望結合生活的角度,把一些對鄉村的觀察、發現和理解的東西呈現出來,比如關於節日、歷史、生死、童心、思維、藝術等,真實地把我在生活中的發現呈現出來,並不是所有看到的東西都具有發現的價值。2003年我寫《沿著河走》的時候,是以一種參與感把看到的東西寫出來,寫作時具有即興和情感的直接性。與之相比,《村莊裏的藝術》增加了時間的沉澱和理性,一是田野的過程是在不斷地反覆中進行的,由於對多民族剪紙整體性研究的需要,對某個區域或民族聚居地的剪紙調查可能要去很多次。同時,這些故事都曾經是課堂上不斷講述的田野個案,與學生的討論也會拓展自己的思考。

這些田野個案的講述,也是在講述田野的方法,同時通過田野事實的分析,引導同學們去關注一些社會與文化方面的問題,比如《一座山的故事》,其中包含的民間藝術並不是很多,但它體現出了民間信仰的一些比較本質的問題。“活態文化”一詞不是僅僅存在於書本和學術話語體系中的定義和概念,文化的活態性其本質是人的文化思維、文化情感和文化價值觀。人的思維與生存環境形成了關係,這種關係隨著人的生活和社會的發展也在變化,用複雜性理論來講,複雜系統的存在是靠其“自組織”系統的運作。

堯山僅存一半的山上建了新廟,人們沿著廢墟裏的山路前來朝拜 喬曉光拍攝 2011年

這本書通過鄉村生活文化事實的呈現,也是在呈現內在的文化價值。休謨曾提出事實與價值的哲學命題,他説事實並不提供價值。價值世界和事實世界不是一個世界。比如非遺,在戰爭年代沒有人關注,在特殊政治時期受到批判,今天倡導民族文化復興的時候,成為民族情感的源泉。它的價值是波動的。但對於老百姓來説,非遺的事實當中即包含了文化認同者的價值取向,或者説“約定俗成”的選擇,非遺的事實本身被全社會的價值認同與接納,這是新世紀初以來,黨和國家對非遺的重視及傳承保護事業開展的結果。

這本書實際也在講述對民間藝術的文化理解。國家九年義務教育的課程改革中,提出了圍繞藝術新課標的四個核心素養:審美感知、藝術表現、創意實踐、文化理解。在過去很長一段時間中,沒有提過文化理解。為什麼要強調文化理解呢?因為教育作為美育的重要實踐方式,無論是從文化認知還是藝術實踐,如果沒有文化理解作為一個底蘊和支撐,我們很難使學生建立起正確的歷史觀、民族觀、文化觀和藝術觀,文化理解有助於學生尊重文化多樣性,增強文化自信,提高審美創造力。這本書也是通過田野的過程,對鄉村活態文化進行一種參與體驗式的文化理解。或許這種理解有深有淺,但它的出發點是通過理解具體的文化事實,來尋找一種文明的認知與感悟價值。

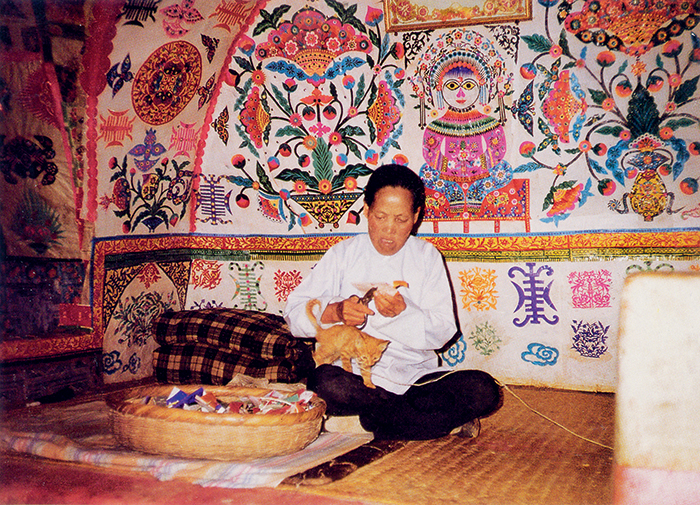

剪花娘子庫淑蘭與她的窯洞 喬曉光拍攝 1988年

藝術中國:如果讓您選擇一個您最感動或心靈衝擊最大的故事,您選哪個?

喬曉光:我會選擇講述鄉村剪花女人的故事,因為鄉村婦女被忽略的太久了。我的老師開始看到了剪紙背後的文化——窗花不單單是藝術,還是民俗傳統和本原文化,以及對一個區域性地緣文明的歷史記憶。到了我們這輩人,鄉村開始發生變化,農民離開鄉村,傳統開始衰退,我們在剪紙申遺的過程中,開始關注傳承人的學藝經歷和生存命運。

在申遺的天才傳承人遴選過程中,我們發現剪紙傳承人老奶奶普遍存在的人生磨難。她們剪紙鉸的那麼美好、生動,令人感動,但與之形成對比的是女人在鄉村社會倫理中的不公平處境和的磨難。2003年我寫了“文化尊重離農民有多遠?”的文章,發表在《中國文化報》上,不久又在《北京日報》寫了題為《21世紀中國鄉村的“剪花娘子”現象》的文章,講述了千百年來傳承著吉祥燦爛民間藝術的鄉村女人與所經歷的磨難和苦難,形成了21世紀初具有強烈反差的鄉村女性文化現象。女人在鄉村是被邊緣化和卑微化的,沒有人給她們足夠的文化尊重。為什麼她們命運中有那麼多苦難磨難,但她們把藝術創造的這麼好看、燦爛、艷麗和吉祥。我們開始從人性的角度關注藝術背後的人,關注文化創造主體的處境與內心。隨後我在文化遺産學系提出了“鄉村女性藝術學”的田野研究主題,開始指導學生以口述史、圖像史的方法來研究鄉村女性傳承人。

鄉村裏許多優秀的剪花娘子一生辛勞,晚年仍生活清苦,她們是缺少關注的文化傳承群體 喬曉光拍攝 2003年

藝術中國:今天的年輕人去做田野調查,您覺得應該注意些什麼?田野調查的核心精神和最重要的方法是什麼?

喬曉光:我覺得田野調查和年齡沒有關係。90歲的老教授與20歲的年輕人,可能著眼點和興趣點不一樣,但是從藝術學、人類學和社會學的研究方法來看是一樣的。我想告訴現在的年輕人多民族鄉村裏的藝術傳統是有價值的。許多傳統還沒有完全被我們認識,它們依然只是現實生活中的一個正在變化的事實,學院與教育領域的知識體系中,仍然沒有這些傳統的身影。如果我們從活態文明的整體性與認識多民族鄉村的民間藝術形態,或許會顛覆我們現在的藝術史觀與方法論。當然,文化認同與理解不是一代人的工作,而是需要薪火相傳幾代人的努力。我在美院上課時,接觸的很多本科生和研究生有時更像是留學生。很多年輕學生不踏足鄉村,不了解鄉村社會,不了解物候與習俗,和農民沒有接觸。實際上,很多90後認識鄉村是通過《鄉村愛情故事》這部連續劇得來的印象。我認為現在的年輕人,對鄉村和農民是有熱情的,但是缺乏了解的機會,我們的大學教育對學生的社會調查訓練不夠重視。

因此,我希望通過這樣一種比較樸素通俗的方式,呼籲更多的年輕人,尤其是從事藝術文化和社會學研究的青年人來關注鄉村。中國現在還有二百多萬個自然村,不同民族的活態文化類型很豐富,但是做文化物種持續專注研究的人很少,相比之下,日本每一項代表性的非遺類型背後,都會有高校或研究機構多年的跟蹤觀察與研究。我們很多民間藝術研究是項目化的,高校的項目週期一般二、三年,結束之後就少有人問津了。央美的民間美術研究傳統不是來自於學院派,而是來自於延安魯藝,其中包含著對文化人民性的關注,也包含了幾代藝術家對民間的情懷。

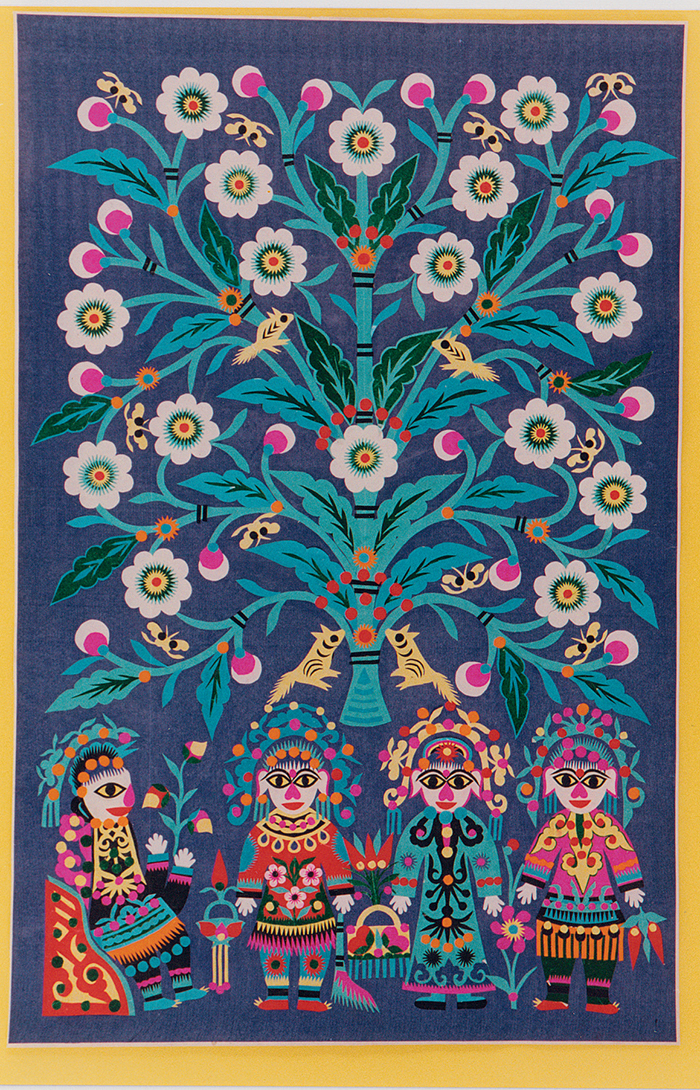

庫淑蘭剪紙 ——《一樹梨花開粉墻,娘在繡房教賢良》 中央美術學院民間美術陳列室提供

藝術中國:您現在怎麼看您和民間藝術的這種緣分?田野調查研究對您的藝術創作又産生了怎樣的影響?

喬曉光:和民間美術的緣分是大學畢業後開始的,首先是發現了生活中的民間木版年畫、民間剪紙,明確了向民間美術學習,結合西方現代藝術探索繪畫現代性的問題,後來趕上85美術新潮,以油畫和剪紙方式進行了大量的創作實踐。

1988年考取中央美術學院民間美術系的研究生後,民間藝術成為我的研究對象,不斷的田野與藝術創作,一方面是延續了借鑒民間藝術進行現代性繪畫的探索,另一方面是加強了對民間美術的文化研究。同時,開始了對剪紙的教學與田野研究。最初的剪紙研究是圍繞著黃河流域的鄉村開始的,後來,發現剪紙是跨民族、跨文化的,這是一個漫長的過程。多年的鄉村田野一路走來,和民間藝術的緣分還是很深的,因為生活總是帶來太多的相遇與驚喜。生活變化太快了,我們做的記錄可能將來會成為歷史的一環,現實中就可能蕩然無存了。

安徒生剪紙作品《為多蘿西婭·梅爾徹爾 (Dorothea N. Melchior)夫人作的剪紙》 安徒生博物館藏

説起田野研究的影響,主要是在文化理解上增強了文化信念,加深了對民間語言與敘事的理解與實踐。新世紀初以來,大約有十多年時間我做的藝術創作,主要是用中國剪紙講世界的故事。在國際上不斷有人來邀請我用剪紙來表達他們的文化遺産。比如説芬蘭的英雄史詩《卡萊瓦拉》、挪威易卜生的現代戲劇《玩偶之家》,美國的小説《白鯨》。我從語言的本體上開始發現,剪紙是一門非常直接又直觀的藝術,也是一門可以喚醒本能,可以即興敘事的藝術。剪紙擁有一種“空筐”的結構,因為它的技術極致簡化,但是它的文明承載反而是開放的。剪紙語言的局限性,反而使思維得到了一定意義上解放。美術不僅僅是視覺的,還是觸覺的、聯覺的。我用剪紙來表現世界的史詩、神話和文學,表現歐洲的古典音樂和內蒙的長調,打破了學院藝術的純視覺傳統,回到一個心和手造物的傳統。

在北歐我發現安徒生利用剪紙講故事來創作童話,這種農業時代的即興思維方式,包含著口頭語言和圖像最原始的互存關係,這和中國的庫淑蘭鉸剪紙唱歌謠的方式是一樣的。他們雖然不是一個國家不是一個時代的人,但是即興思維的方式是一樣的,這個現象的發現大大拓展了我對藝術史和藝術思維的理解。八十多年前,維果斯基即發現了原始藝術、兒童藝術和民間藝術是相通的,因為其都具有非邏輯思維的特點。回到人的思維層面的思考,剪紙的田野理解與藝術創作的融合實踐,帶來許多有新意的嘗試。

隴縣年節中的步社火 喬曉光拍攝 2019年

藝術中國:很多年輕人都是在城市長大,很少機會到農村,在大學如果不是這個專業的話,可能也不會接觸到相關資訊,您覺得怎麼樣才能讓中國年輕一代人了解和關注民間藝術?

喬曉光:面向年輕人的文化傳播,確實應當考慮傳播方式的適應性與親和力。這方面倒是有一些切身的感受,2019至2021年,將近兩年時間我帶著團隊在陜西隴縣調研脫貧攻堅的鄉村工作,當時年節調研時接觸到了一些演社火的95後和00後的年輕人。小夥子們都很帥,1米8多的個子,扮出裝來很威武,他們遊演一天給幾十塊錢。當時覺得這個地方的人文化覺悟真高,後來發現是因為他們喜歡短視頻、抖音的傳播。他們覺得演關公和周倉以及一些古代人物是很酷的,就像城裏的女孩喜歡穿漢服一樣。實際上他們是被現代傳播方式所吸引,再苦再累,他們也願意演。同時,我們也發現村上女孩們都願意扮高芯社火中的七仙女,這個被固定在鋼筋架子上的古裝扮演更加辛苦,但她們覺得這是一種很美的榮譽。

新的文化傳播方式和文化遺産的結合吸引了年輕一代。我覺得這本書的一些內容其實更適合於做成紀錄片、短視頻、 Flash動畫,或者有聲書,可能傳播的會更好。更年輕一代人握著手機長大的,會更喜歡短時間、更加隨性有趣、更直接的傳播方式。他們不太習慣從頭説起,更不喜歡講大道理,他們會抵制説教,不願意討論無趣的東西。其實今天的年輕人對本土文化的陌生感,也增長了親切感。我寫這本書的時候也在提醒自己,少説教,少抒情,多講事實,讓生活開口説話。

黎平侗寨節日中的兒童 喬曉光拍攝 2006年

最後我想説生活是偉大的,文明的系統性在生活裏留存著本色的完整性,學院的學科是碎片化的。我們應該關注生活的具體性,關注鄉村農民文化傳承創造的微觀史。有位社會學家説過:“多樣性是真理”,我認為是對的,村莊的樣子不會重復,有多少個村莊就有多少種文化和美。多樣性構成了中華民族文明真正的特性和魅力。每個村莊都可以寫成一本書,一個文化地理區域就是一座圖書館。我們需要在藝術上給農民以尊重,多民族村莊裏的藝術傳統所擁有的璀璨文化一直沒有被重視起來,至今我們還沒有一本來自田野,同時用自己民族的藝術哲學來梳理自己民族的美術史教材,多民族在生活中的藝術事實,還沒有在主流文化和學院教育中建立起有價值的知識體系。

我們需要真正樹立起我們對自己民族藝術的文化尊重與自信,建立起本土民族藝術美育教育的價值體系。中國鄉村就是活態文明的地平線,現在國家許多重大的政策和項目就直接發生在鄉村這個地平線上。我希望更多的年輕人關注鄉村,用他們喜歡的方式和感興趣的視角,來觀察、體驗、發現和實踐鄉村,這是“五四”以來,一直綿延不斷的人文傳統。

(採訪/編輯 許柏成,實習生韓貝對本文采訪與文字整理亦有貢獻。文中圖片均來自《村莊裏的藝術》一書,經作者與出版社同意允惠使用)

《村莊裏的藝術:村社傳統田野手記》 喬曉光著 漓江出版社 2023年6月