導言:隨著全球化的勢微,後疫情時代的來臨,當代藝術漸漸從封閉的“象牙寶塔般的畫廊體系”向公共性、地方性和生活化偏轉,關注生活、關注自身生存的環境、空間以及日常事物的藝術活動日漸增多。近年來,珠三角地區的藝術生態趨於活躍,位於順德的青雲文社紮根于珠三角豐富的人文地理空間,自成立以來就持續邀請藝術家和各界學者對珠三角地區的城市文化、地方歷史、河流文化和順德美食等多個領域進行了持續的社會、歷史、地理、人類學和藝術等綜合性田野調查和駐地創作,推出了多個豐富的展覽活動和影像、文獻資料。近日,“一思一食”第二期“以食為媒:順德飲食地理和城市行走”是青雲文社策劃的順德美食文化探尋活動之一,活動邀請了多位藝術家、音樂人和文化專家深度參與,受到了業界廣泛關注。活動期間,藝術中國記者對青雲文社發起人陳東做了獨家專訪。

陳東,大乾藝術創立者、青雲文社發起人,“一思一食”系列活動策劃人。圖片來源:大乾

藝術中國:雖然中國現在美食節目眾多,但以文化藝術的視角切入,探訪美食背後的生産、消費、地理、歷史,請嘉賓圍繞美食背後文化意義展開對談的形式還是比較少見的,當時您是怎麼構思“一思一食”這一系列活動的?

陳東:我們在解決“溫飽”之後,總會去想更多關於食物的問題,比如它的形象,給人的感覺,它的起源、生長和需要的空間等。食物可以用來反映很多問題。我舉個例子,三國的曹丕身居高位。有一次曹丕給另一個皇帝孫權送禮,作為國禮他送的卻是一箱蔗糖,因為糖在當時是極其稀罕的物資,當時的制糖工業也十分有限。後來一位西域僧人的出現,才為孫吳帶來了古印度的制糖工藝。當年的制糖基地就設在蘇滬地區,當地的老百姓在古代也是最早吃上糖的,以至於今天蘇南、上海地區的傳統菜還是那麼甜膩。

順德糖廠 圖片來源:大乾

順德也有類似的情況,1934年興辦的順德糖廠是中國第一批機械化甘蔗糖廠,在那個物資匱乏年代,能自己種甘蔗、制蔗糖的順德人也是被全國人民羨慕的,這也影響了許多順德人在餐後甜品的選擇。總而言之,我們餐桌上的一盤菜,看似簡單,其實意味深長。飲食作為話題是十分豐富的,所以我就想,不如邀請不同的人,不同的專業,不同的閱歷,不同的經驗,讓他們來順德行走、體驗、碰撞,這樣的對話即便無法形成結論,但其間卻充滿無數種可能性,反而更迷人。

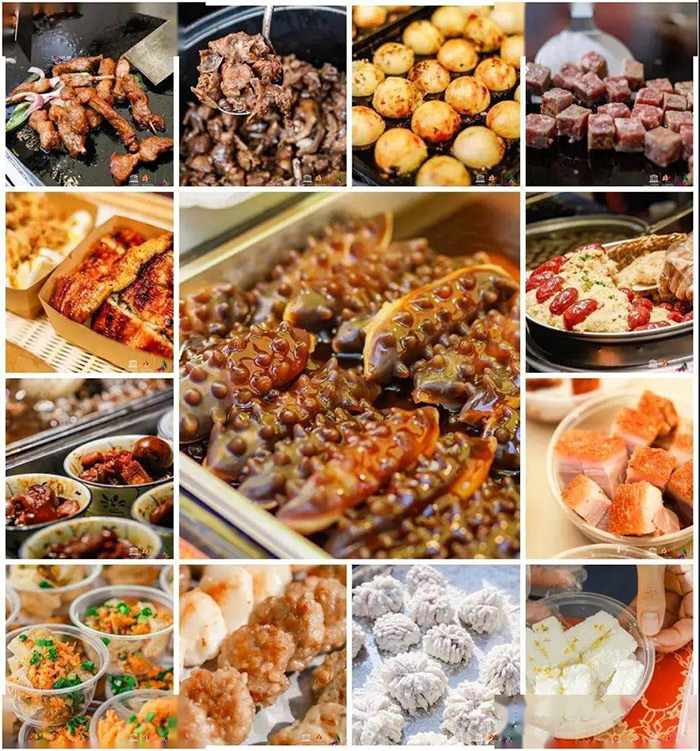

順德美食 圖片來源:搜狐

藝術中國:順德美食非常豐富,吸引了很多人的關注,您覺得它區別於其他菜係的最獨特之處在哪?它的地方性體現在哪?

陳東:素有“廣東銀行”之稱的順德,地域樣本在中國很獨特,它的繁榮至少可以追溯到建縣之始的明代。這裡水系縱橫,土壤肥沃,氣候溫潤,加之毗鄰廣州,數百年來商旅不絕,在優渥的環境和各種文化的碰撞下,順德人開始對飲食有了極致的追求。

順德魚塘 圖片來源:網路

順德菜的地方性離不開它的生態系統。比如順德的“桑基魚塘”,順德人以桑葉養蠶、喂雞,蠶蛹可以喂魚,魚塘淤泥和雞的肥料又可用於桑樹的生長,充分發揮了生態系統中物質迴圈,能量流動轉化和生物之間的共生相養規律的作用。

藝術中國:青雲文社邀請探訪順德美食的藝術家、學者有怎樣的遴選標準?對他們的創作有哪些要求?

陳東:談到邀請這件事,與其説是選擇,不如説是契機。我們首先希望的是與“順德探訪“的藝術家/學者正在進行的創作、研究或是某些觀點契合的。

徐坦在順德倫教調研被塑膠棚保護下的“桑基魚塘”,以及河流、養殖與市場。2020年 圖片來源:大乾

大棚桑基魚塘 攝影:徐坦 圖片來源:大乾

比如去年委約的藝術家徐坦老師(當時還沒有“一思一食”),他就以 “順德學”小組在順德開展了不少工作,調研的方向針對河流、土地等變化對順德食物的改變。當然,在這其中也有很多新的創作,比如已經形成的和龍舟調有關的《拜師》錄影作品,前段時間受邀參加上海民生美術館策劃的孫科故居展覽中。

藝術家胡介鳴在2020年4月、5月分別在五沙甘蔗實驗場、倫教河旁調研取景 圖片來源:大乾

胡介鳴,作品《移動、出發和回轉》 圖片來源:大乾

胡介鳴老師的印象中,是江、河、魚塘,水天連在一起。他選擇在杏壇右灘的河岸邊設置一個野餐場景來進行藝術烹調。野餐作為飲食的一種方式,既浪漫又充滿儀式感。這件名為《移動、出發和回轉》作品目前正在深圳OCAT雙年展展出,這是胡老師的“一思一食”。沿著這個邏輯,我們未來還會邀請一些藝術家/學者參與其中。無論是“一思一食”,還是其他的一些方式,我們都希望能有更多豐富的碰撞。

青雲塔 攝影:劉鵬飛

藝術中國:青雲文社歷史研究所與順德,與“一思一食”是怎樣的關係?

陳東:約350年前,“青雲文社”的創立為順德開啟了具有高度自洽性的精神構建模式。借助科舉文化,它疏通了中央官僚制度與地方宗族力量之間的互哺關係,並進而主導融合地方的政治、經濟、文化、建築與美食。青雲文社不只是一個地方性文化現象或符號,而更像是給這個時代普遍的"地方性困境"的一個光輝啟示。

藝術家考察一座廢棄的宅院攝影:林圳嵐 圖片來源:大乾

藝術家在澳心街考察 圖片來源:大乾

“庖丁解味”品鑒會 圖片來源:大乾

這兩年開始,我們持續地在順德地區開展了各類開放式、半開放式的駐地項目,比如對本地龍舟文化的考察、書寫與整理,這是青雲文社歷史研究所對珠三角的文化梳理工作的開始,比如“庖丁解味”駐地項目,邀請藝術家、研究者與順德名廚合作,從廚師的本地記憶、手藝技巧和個人品味出發,梳理飲食的美味構成與本地經驗。這些都是青雲文社研究所主導下的“青雲田野”的實踐, “一思一食”亦是青雲田野的一種延續,但此次參與其中的嘉賓普遍都有更豐富的個體經驗,有相關領域自成體系的知識脈絡,有迥然不同的表達方式,因而相比以往的項目也會呈現出顯著的差別。

“一思一食”第二期活動嘉賓合影 圖片來源:大乾

藝術中國:“一思一食”第二期活動,最引人注目的是既有“以食為媒”的大線索,又加入了地方、音樂與實踐的部分,五條人的茂濤、樂評人張曉舟、音樂人涂飛、藝術家劉慶元、鄉建專家左靖參加了論壇演講,老丹、馬木爾和俄木曲葉進行了現場演奏。當時是怎樣考慮將音樂引入“一思一食”活動的呢?

陳東:這一次的分享會中,分享學者也是我們青雲文社學術主持肖劍老師提到,美食是一種基礎性的媒介元素。在當下尤其是數字化的媒介當下,身體的不在場會給我們帶來非常多的焦慮。但當美食存在時,我們可能就可以把這種身體的焦慮給解決掉,跟隨著美食不斷地探索、尋訪。美食也是作為一種媒介存在。因此,在第二期活動上午的主題講座“以食為媒:順德飲食地理和城市行走”中,我們邀請到幾位學者分別在交流現場從人類學、藝術學、傳播學的角度講述了他們對於食物的解釋,同時針對順德飲食背後的地域文化進行更深層次、更廣領域的探討。

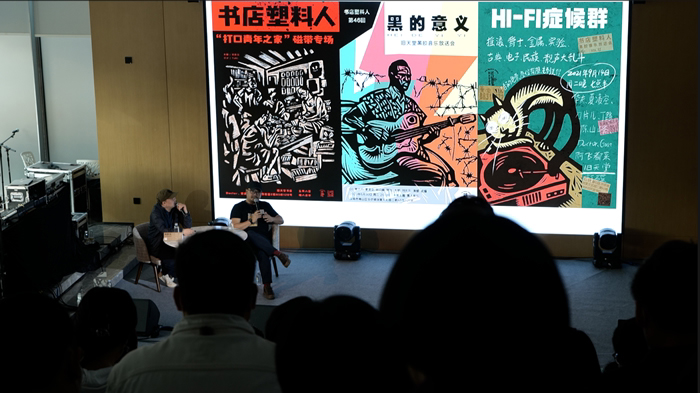

涂飛與劉慶元在演講現場 攝影:彭文彪 圖片來源:大乾

當然,如果只談食物本身而不談産生這些食物背後的地域文化,反而會遮掩食物的光輝。把視覺、味覺、聽覺,嗅覺和觸覺等等放置進來,都可以讓“談論”本身更有力量。在我們看來,音樂是“地方”很重要的外顯,所以我們增設了一場相關的 “特別單元”。也正如特別單元策劃人涂飛説,這是一期“用耳朵吃用眼睛聽用嘴巴看”的活動,我覺得非常貼切。“唯美食與藝術不可辜負”——借用這句陳詞濫調,將我們百無禁忌的雜食本性暴露無遺——食物好聽、音樂好看、電影好吃——我們完全有理由放空自己的內在經驗,讓感官漂移,漂移到更酷、更混沌、更深遠的地方去。

青雲文社組織藝術家在順德地區開展田野調研 圖片來源:大乾

藝術中國:未來“一思一食”第三期和第四期還將有哪些活動?後續會考慮哪些與嘉賓和觀眾的互動形式?

陳東:未來我們還會繼續邀請更多藝術家和學者前往順德,並且有可能的話適當增加受邀者的駐留時間。駐地項目是一種合塑力,是由組織者和參與者合力完成的。這種力量源自於感受力,組織者已經完成了由淺入深的過程,參與者會讓這種深度走向更豐富的階段;若參與者還在由淺入深的過程當中,組織者的感受也會産生相應的影響。在互相協商的過程中,駐地項目會成為藝術家系統內作品的一部分,也能符合組織的主題,從而合力産生更大的社會影響力。提到具體互動形式的話,未來我們可能會讓藝術家和學者們從一名單純的旁觀者、體驗者身份,轉而成為生産的參與者,這種生産不光是智識層面的,更可以是物質層面的,完全參與到食物與能量的迴圈中去,在勞作、收割、烹飪、分享之中反覆流轉。

陳東(右)帶領藝術家做田野調研 圖片來源:大乾

藝術中國:除了“一思一食”之外,青雲文社在2022年還將啟動哪些文化、地理的探索或創作活動?

陳東:如之前提到的,順德飲食文化的形成離不開其豐饒的水土環境,離不開珠三角密布縱橫的水網,“一思一食”則是在這一更加宏觀的人文地理框架之下展開的局部探討,包括之前做的龍舟調研以及其他一些項目,都是圍繞“河流”這一大主題。往小了説,河流帶來商貿、物産,乃至形成風俗,往大了説,河流塑造文明,“河流”背後的意義遠遠超過自然地理方面的解讀,它涉及浩瀚龐雜的領域,也是時間長河上變動不居的一個點,我們還有大量的工作需要做。

陳東

陳東,大乾藝術創立者、青雲文社發起人,“一思一食”系列活動策劃人。

2014筆架山公共藝術周、2014-2020 深圳國際城區影像節 (iuif)、2016-2018《馬格南在中國》計劃發起人及策劃人。2019 年順德美食博物館以及龍舟博物館策展人。主持與央視國際頻道合作拍攝的《中國非遺技憶系列》、河南博物院收藏《抗戰老兵》系列、《饑荒中國 1942-1944》等紀錄片,采編出版《虔貞百年》、《圖解大浪》、《隱沒的青雲文社》、《福爾曼鏡頭下的中國》等。 2021年主編 《形在江海—珠三角龍舟製造與存續調研筆記》、合著《影像 - 城市 - 歷史:深圳:1891-2020》。

(採訪人:劉鵬飛 受訪人:陳東)