蘇天賜先生的夫人淩環如(左)與其子蘇為(右),在蘇為先生家中

2016年8月10日,筆者有幸到南京採訪蘇天賜的夫人淩環如和其子蘇為先生,地點在蘇為先生的寓所,家中陳設簡樸,唯在客廳沙發上方挂著一張蘇天賜先生晚年的風景畫作。本次赴寧訪談,是因為蘇天賜先生畫于上世紀60年代的一幅畫《春風楊柳萬千條》,這幅畫描繪的是在春風吹拂的季節,幾名少女挽著袖子,肩扛工具,圍著毛巾,身材矯健,走在前往勞動的道路上,臉上洋溢著成為國家新主人的自豪,充滿了建設新中國的澎湃激情。

1960年代初作春風楊柳萬千條(原名《新農民》) 108X108cm (2016年嘉德秋拍以747.5萬元成交)

上世紀五六十年代,中國正處於社會主義建設熱潮中,為了表現新生政權和時代精神的歌頌,涌現出無數描繪社會百廢待興、建設熱潮的優秀畫作。這張畫也誕生於這個大背景中,但讀者明顯地能品味出與普通描繪勞動人民畫作不同的地方——對詩意的表現,雖然刻畫的是勞動場景,但三名少女衣著鮮艷而有裝飾,身影婀娜,柳枝在身旁隨風起舞,她們身後遠處天光水影,傳遞出江南草木蔥蘢、水氣迷蒙的特有氣息,整幅畫充滿詩意與動感。

縱貫蘇天賜一生的創作,這並不是他最擅長和最具有代表性的風格,但它卻有坐標點式的意義。這是在特定歷史時期,藝術家為適應文藝創作要求而做的自我調整,將時代需要與自我追求進行調和而做的努力。即便如此,這幅畫依然以“歪曲勞動人民形像”為由遭到激烈批判,蘇天賜矛盾而困惑,但並沒有放棄自己的藝術追求。

已經年逾90歲的淩環如先生,安詳地坐在沙發上,思維依然清晰,用緩慢的語調向我們回憶起大半個世紀之前與“阿蘇”相識的情景:“他給人的印象就是,身上的衣服全是油畫顏色,弄得斑斑點點的,也不怎麼愛説話,大家都知道阿蘇是一個很用功的學生,畫得很好……”

蘇天賜夫婦與恩師林風眠合影于其香港寓所

那是在杭州國立藝專,他們相識在那裏。1948年夏,蘇天賜受林風眠之邀赴杭州國立藝專擔任其助手。蘇天賜與林風眠相識于抗戰時期的重慶國立藝專,1945年是蘇天賜在藝專學習的最後一年,這一年他有幸進入了林風眠先生的工作室。在課堂上,林風眠告訴他們:世界上兩條最偉大、最悠久的文化長流,它們同樣噴涌自人類的心靈深處,卻分流於東西兩方。因條件不同,取道各異而沖積成不同的沃野和高峰。可是它們又太古老,資源的反覆使用已缺少生氣,唯有引流互補才能培育新的沃野,積聚高峰。林風眠鼓勵他們用線,“為什麼不用線呢?”林風眠的教導開啟了蘇天賜一生的藝術追求。

20世紀80年代,蘇天賜在《林蒂娜》和《四十年代的林風眠先生》前合影

這一階段是他藝術生涯中極重要的歷程,他創作了在其早期繪畫作品中最重要的一幅——《黑衣女像》。到杭州之後,他與林風眠師生關係融洽,林師也鼓勵他在藝術上做深入的研究和大膽的探索。1948年的一天,他去林風眠家中拜訪,正值林風眠女兒蒂娜生日,作為生日禮物,林蒂娜坐在院子中的藤椅上,蘇天賜一個多小時就畫成了《林蒂娜》,得到了林風眠的大加讚賞,並請蘇天賜在第二天又為自己畫了一幅肖像,即後來的《四十年代的林風眠先生》。這兩幅油畫都完成于頃刻之間,卻令林風眠先生大加讚賞,這讓蘇天賜信心倍增。

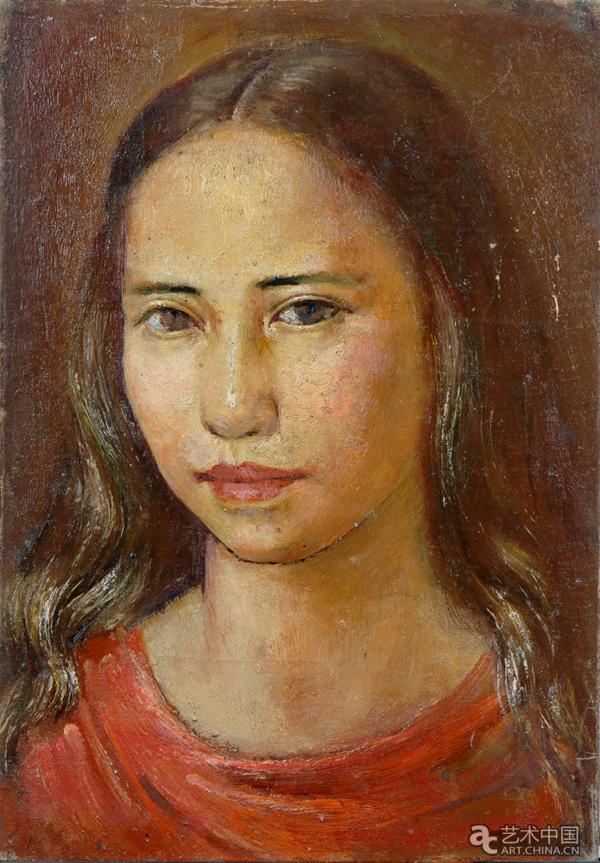

1949年 黑衣女青年像 蘇天賜 82X66.5cm 油畫 中國美術館藏

在這兩幅畫的基礎上,第二年,蘇天賜以自己的女朋友,也即後來的夫人淩環如為模特,畫了另一幅更加成熟的作品《黑衣女像》。縱觀這三幅畫作,蘇天賜都將線作為造型的重要手段。在杭州的時間裏,他不僅在素描中掌握線條的表現力,也在油畫寫生中進行嘗試,甚至用毛筆勾勒的方式臨摹波提切利和拉斐爾的作品。同時,他在當時的畫報中看到一幅漢墓壁畫的畫頁,漢墓壁畫灑脫靈動,寥寥幾筆便使人物神采飛揚,使他受到很大啟發,在人物肖像的創作中進行了一系列試驗。蘇天賜面對寫生人物,並沒有以一個固定視角去描繪,而是綜合了在生活中多視角觀察所得的總和,將眼前形象與腦中形象結合,突破了單純的西方“寫生”的模式。

這幅《黑衣女像》的誕生,標誌著蘇天賜的繪畫風格的第一次成熟,這是將中國傳統與西方油畫進行結合的靈光一閃的成功。他自己也説:“我覺得我到達了一個驛站。這是一個途程的結束,又正是一條道路的開始。我興奮地瞻望前景,我看到我的大道就鋪在眼前。”然而在新中國成立後,由於意識形態和藝術標準的變化,蘇天賜的藝術思想和創作屢遭批判。《黑衣女像》被抄走,被拿到工廠、農村幾經批判之後存在於四舊室中度過了十年,直到1979年,被蘇天賜一位有心的學生從垃圾堆撿回,回到蘇天賜的身邊。當它重見天日,1997年4月參加中國美術館舉行的"中國油畫肖像藝術百年展"時,引發了畫壇的轟動,此時距畫作誕生已近50年。

1951年 擬古風的肖像 33cmX23cm

建國之初,運動不斷,蘇天賜再回到畫布前的時候,胸中卻塞滿了惶惑和苦惱,他的追求有悖于政治需要,他只能選擇適應,失去了原本單純的快樂。這一時期縱有以文藝復興手法實驗的《擬古風的肖像》、前文提到的《新農民》以及《維吾爾族少女》、《節日試新衣》等亦受畫壇好評的作品面世,但多少帶著“我也能這樣畫”的年少氣盛,終究不是蘇天賜心中繆斯女神的嚮往。

在1953年,華東藝術專科學校為了師生體驗生活,派蘇天賜下鄉選點,在這次選點中,他“發現”了太湖,第一次走進了半島東山和湖中小島西山,這裡遍山草木蔥蘢,山村依山而聚,傍水而居,古墓桑田,與民居迂迴掩映。他後來描述到:“我第一次看到了在霧氣迷蒙中草長鶯飛的江南,迷人的景色仿佛我又回到了少年時代。”

這一次在太湖與自然的相遇,不僅喚起了他幼時就埋藏在內心對自然熱愛的種子,排解了蘇天賜藝術思想上的苦悶,更重要的是在探究東、西方藝術河流之後,他突然敏感地意識到眼前的江南風物正是只屬於東方的、中國的韻味,這是文化的源頭,他面對著自然萬象,凝神遠望,似乎看到了董巨山水之散淡,聽到了絲竹雅樂之空靈,悟到了書法之飄逸,而這草木山川是自然的存在,是活生生的中國文化之根。請看蘇天賜自己的文字:“在若晴若雨的迷蒙水氣中,一切都自然舒展,閃閃發光。在其中穿行,有似曾相識之感。感從何來呢?——來自董、倪、古琴、江南絲竹?或者書法?或者詩歌的吟咏?然而都沒有眼前所見具體、平凡卻又生趣盎然,它讓我看到了活生生的文化之源。它與西方油畫中所描繪的什麼塊面表現、光與影的對比全不相干。要畫出它,必須創造我們自己的方式。”

1962年 水鄉之晨 蘇天賜 50×73釐米 油畫

或許前路是未知的,但憑藉著藝術家的衝動與激情,從此蘇天賜手握著油畫筆,便踏上了一條全新的道路,而這正是中國油畫的坦途大道。以後幾乎每年,他都要到太湖畫上幾天或是幾個星期,太湖成為了蘇天賜的第二故鄉。50年之後,他形容這種衝動為“一種觸及生命的深處的經驗,它不會為歲月的流逝而消減,而是不斷地增深積聚而成為我藝術涌動的潛流”。

然而可惜的是這一時期他卻並沒有太多機會站在畫布前,他的主要教學任務是在工農兵的火熱生活中改造思想,創作具有教育意義的情節性繪畫。他常因不能全心全意儘教師之職而自責,也常為不能隨心所欲畫畫兒遺憾,他自嘲“自己是一壺燒不開的水,它燒燒停停,總在盼望那爐火的再續。”

在迷茫中,他再度進走了文革十年。文革中,幸好蘇天賜因為過人的寫實能力使他可以巨幅領袖畫像等任務遠離風暴而站在畫布前,但終究仍是與前迥異的行程。

蘇天賜 長江大橋 1974年 尺寸不詳 紙板油畫

直至改革開放,年過半百的蘇天賜才迎來藝術的新生,現實已把他隔斷的四分五裂,是大自然重新喚醒了在他沉寂多年的感覺,春的生機,夏的濃郁,秋之豐饒,冬之靜穆……都是他永不枯竭的力量源泉。1979年春天,他與幾位學生沿富春江、甌江南下溫州、雁蕩寫生,這次旅行寫生被蘇天賜稱為“春江之歌”,他這樣記錄當時的心情:“我面對著遼闊的江面,看那江風梳理著岸邊的新枝,令我又想起當年在海風追逐下那片雲影賓士著的故鄉大地。我還是我,可是此時我又忘了有我,我只想融入,借畫筆的揮動把自我化成一篇斑斕!”

在此後的幾年中,外出寫生成為他最重要的藝術實踐,自然的“無序之美”讓他激動,進入“無我之境”,他説“我審視我的作業若有所得,也若有所失。我想,我應‘朝聖’去了!”在這一階段,蘇天賜的風景油畫日臻成熟與完美。

其實,自然是他一生傾心的對象,早在孩童時代,大自然就給他深深的感染,並常留心中。詩人何燕明在《追思畫家蘇天賜》中説:“那一年你才五歲,獨坐在老屋的門檻上,對著大自然出神,這是你,愛美的遐想與性格的形成。”

蘇天賜喜歡外出寫生,寫生時每週必與家通信,偶爾在家信之中還要附上幾張巴掌大的寫生小稿。這些家信不僅飽含著蘇天賜與家人深厚的感情,往往也是蘇天賜寫生的記錄、總結,他對景物的描寫極為生動,他對藝術的觀點也往往體現其中。我以為蘇天賜先生的文學修養在國內畫壇也堪翹楚,因為他的文采完全可以征服你,即便只讀他寫生的文字,也具有極大的美的享受了!

春滿湖灣 1978年 蘇天賜 38×54釐米 油畫

例如1977年2月3日在從海南寫的家信中,他寫道:“我現在是在‘天涯海角’,坐在一盞沒罩的煤油燈下給你們寫信……海,真是變幻無常,在晴天碧空底下,它既華麗又輕浮,像個貴族小姐。昨天我們在鹿回頭返三亞時,在玫瑰色的晨曦裏,她卻是那樣溫柔,風靜無波,就像一塊展平的灰色綢子,閃爍著忽而淡綠忽而又淡紫的波光。現在,她翻著紫灰的翠綠色的波瀾,輕輕喘息著,把排浪一層一層地往平沙上趕。你以為她是有一定的範圍和界線的,就朝她的邊緣走,可她卻冷不防地直撲過來,追趕得你急急後退。而在你被趕得快要沒足於波濤之中時,她卻發出一聲嘆息,把臂一卷,順手把一群群她推送上來的小寶貝攬到懷裏,往後退走了。”

蘇天賜 鳳尾竹 54x50cm 1983年

又如他1985年5月12日的家信:“……昨晚和王浩輝去蕩舟犀牛海,四面環山,一面是松林森鬱,一面是新樺初長,一面可遠望雪山,一面重巒如夢幻,都一起靜靜地倒影在艷藍的水裏。我想:日內瓦湖大抵也不過如是。這是這裡的第二大‘海’,第一大的叫長海,又更是壯觀。要想形容九寨溝的確得費很多篇幅,她像麗人臨鏡,百態皆媚。我不覺又惋惜沿途的景色不能獵取,行車沿岷江而上,那種奇偉有股催人心弦的力量,蜀江水碧蜀山青,諸葛亮的地盤畢竟不同於孟獲的故鄉。這裡又是太白的舊地,東坡的故土。如果能像歌川一樣駕著車子出遊,隨到隨畫,那就好了。”

其實,我以為再用文字來描述蘇天賜對大自然的熱愛是多餘的,在他的字裏行間中,他對自然的熱愛之情表露無遺。他描寫大自然的詞語正如他的調色盤一般豐富多彩,筆筆生花,意境雋永,引人入勝,頗具有中國古典詩詞的韻味。正如潘天壽先生外出寫生卻帶回詩稿一樣,文字的記述也是蘇天賜“寫生”的一種方式——他的觀察和體會是如此細緻,所以才會在他的畫作中表現的如此生動,他的感受是如此強烈,才會在畫面中將大自然的靈魂表現的如此攝人心魄。

無論有多困難,蘇天賜總是與恩師林風眠保持著緊密的聯繫,林風眠常笑著對人説:“阿蘇的水畫的最好了,我就是向他學的,雞冠花也是。”恩師這樣評論他們藝術風格的異同:“我是埃及,你是希臘”。

1987年攝于趙無極先生巴黎畫室

1987年初,年屆65歲的蘇天賜才第一次踏出國門,來到巴黎,這與他的恩師林風眠19歲就到巴黎留學相比,實在是晚了太多。他如饑似渴地彌補這半個世紀的遲到,第一次進盧浮宮就看了7個小時,隨後反覆觀看了20余次,蓬皮杜、吉美、橘園、畢加索……各個美術館都成為他探究西方繪畫海洋的港口,告別一年的巴黎短居之後,蘇天賜又多次來到西方考察,每一次考察反而更堅定了他對東方意韻的追求,他得出結論:“當我們從東方眺望這些西方藝術的高峰時,覺得遙不可及,經過細細尋找,開始辨認出來這都是人類心跡的延伸。它們所達到的高度都是有跡可循的;無論東方、西方都是一樣。它們相距其實並不遙遠。”

他説:“當我們從東方遠眺西方,太多的目光只關注于技法。當我們站在這些傑作面前,始知是舍本求末。偉大的作品之所以能感動並激勵我們,是由於它們所達到的心靈高度。每個畫家都有他最合適於自己的方法,捨本求未便永處於平凡。他的所本是他藝術的源頭,他的超凡技巧是他以其獨特的方式日積月累的勞動經驗所創。我們從他那裏可以得到啟示,但不是範本。”

他又説:“如果説西方文化重智力開發,東方則重在心靈的提升。對於客觀的物質世界,兩方的應對方式有如加減兩極。加者入世,所以充實,所以貼近,所以步步發展;減者出世,所以概括,所以疏離,所以物與神遊。前者所以具體、豐滿、雄奇,後者所以凈化、空靈、大氣,卻又不免會陷於固步自封。兩方會有此消彼長,卻並不勢同水火,這就給互相取長補短,互相融合,提供可能。其實智力和心靈正是人類文明的兩翼。共同振飛才能鵬程萬里。”

1989年 雨後秋江 61cmX80cm

這不正是對我們今天崇洋媚外,盲目追隨西方現代、後現代潮流,莫衷一是、紛繁錯亂的時代的最好回答嗎?

1992年武陵岩蘇天賜 51×73釐米油畫

蘇天賜説:“從80年代到90年代(精確地説是1979年以後),由於改革開放,個人藝術風格的探求得到尊重,我的創作可以説是40年代道路的延續,但不是簡單的重復。我力圖簡潔,以更凝練、更純粹的方式表達我對自然感召的理解,企圖進入一個更高一點的審美層次。”

80年代之後,蘇天賜由對外在形式的探究,更加轉向內心意象的抒發,他不斷弱化具體場景和真實細節,取而代之的是更為闊大的境界和更為強烈的主觀意象。他不顧年邁,堅持外出寫生,探尋著孕育于自然之中的生命律動,到了晚年活力依舊,而愈加爐火純青,隨心所欲。

他用油畫繽紛的色彩畫出東方意境的空靈,畫布中的表現,不僅限于眼前之境,更是心中之境,呈現出一種大氣蒼茫的氣象。他説:“我站在畫布面前信筆塗鴉,人老了,好像又回到了童年。只是,當年我想攬盡人間春色,現在卻只想約會大自然的魂魄。”捨棄了自然的紛繁細節,他與自然質樸而博大的靈魂進行著對話。

他一生沿著恩師林風眠開創的中西融合的道路開拓向前,在寫生風景的創作上臻于化境。

2005年,蘇天賜抱病在武夷山寫生,創作《萬古相依》

2004年,蘇天賜被查出身患頑疾,但他達觀從容,在之後的三年半中,他還做了精力充沛的健康人也難於完成的工作,依然寫生於洞庭,皖南,最後一次是武夷山。在這次中德藝術家交流活動中,他與夫人謝絕了滑桿,手拄拐杖攀上最高峰,畫成了《萬古相依》,參加活動的德國批評家加爾維茨説:“這就是我想像中的中國油畫。”回南京後,蘇天賜選擇了一幅更大的畫布,想畫的更完美,但遺憾的是命運沒給他機會,這成為他最後的畫稿……

2005年,蘇天賜在武夷山

在生命的最後階段,他讀到楊絳翻譯的英國詩人藍德的詩作——《生與死》,他非常喜歡,於是改動最後兩句,抄寫下來,贈與了夫人——

我和誰都不爭

和誰爭我都不屑

我愛大自然

其次就是藝術

我雙手烤著生命之火取暖

只要火苗還在

自有春暉滿懷

——這也成為蘇天賜一生的真實寫照。

(原文發表于《品味 經典》2017年第1期)