一把小折扇 何以藏乾坤?

[視頻]一把小折扇 何以藏乾坤?

http://mp42.china.com.cn/video_tide/2025/10/10/202510101760061778266_336.mp4

[快訊]以書為橋連通世界,以文為媒共話文明

http://mp42.china.com.cn/video_tide/2025/9/24/20259241758699410175_336.mp4

[熱點]綠水青山 藝術畫卷——文化喚醒中國鄉村活力

http://mp42.china.com.cn/video_tide/2025/8/19/20258191755566615832_336.mp4

[展事]假期如何“有文化的”消暑? “山水有清音”將徽派文化帶入北京

[展事]假期如何“有文化的”消暑? “山水有清音”將徽派文化帶入北京

http://mp42.china.com.cn/video_tide/2025/8/4/2025841754296620649_335.mp4

[展事]中國觀眾最熟知卻鮮見原作的藝術大師——列賓來了!

http://mp42.china.com.cn/video_tide/2025/7/23/20257231753241518685_336.mp4

[動態]中國外文局舉辦“文明對話國際日”主題文化沙龍

http://mp42.china.com.cn/video_tide/2025/6/12/20256121749689687510_336.mp4

[展事]寫照自然,而留痕於心——羅爾純、戴士和油畫作品展藝冠空間開幕

[展事]寫照自然,而留痕於心——羅爾純、戴士和油畫作品展藝冠空間開幕

http://mp42.china.com.cn/video_tide/2025/4/23/20254231745389645657_463.mp4

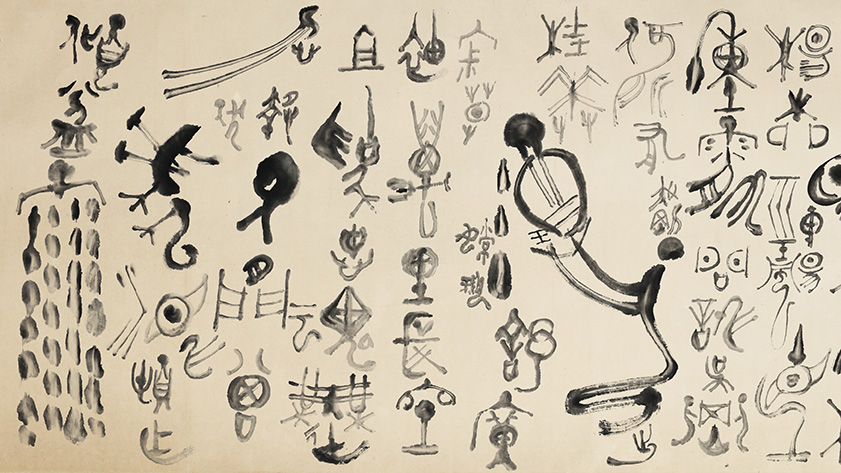

[繪畫]黑沙駱“鐵筆撼山嶽”——李駱公藝術研究展北京畫院美術館開幕

[繪畫]黑沙駱“鐵筆撼山嶽”——李駱公藝術研究展北京畫院美術館開幕

http://mp42.china.com.cn/video_tide/2025/4/12/20254121744438023804_463.mp4

[展事]筆底春風殊未老——北京畫院37位老畫家作品匯聚一堂

http://mp42.china.com.cn/video_tide/2025/1/22/20251221737516225717_342.mp4

[熱點]“高峰意識”潘天壽、潘公凱藝術研究展開幕 潘天壽藝術中心正式開館

[熱點]“高峰意識”潘天壽、潘公凱藝術研究展開幕 潘天壽藝術中心正式開館

http://mp42.china.com.cn/video_tide/2024/12/31/202412311735633777612_342.mp4

[展事]齊白石的藝術Plog:畫畫、交友、吃飯……邀你走進他的北京朋友圈

[展事]齊白石的藝術Plog:畫畫、交友、吃飯……邀你走進他的北京朋友圈

http://mp42.china.com.cn/video_tide/2024/12/2/20241221733139338135_463.mp4

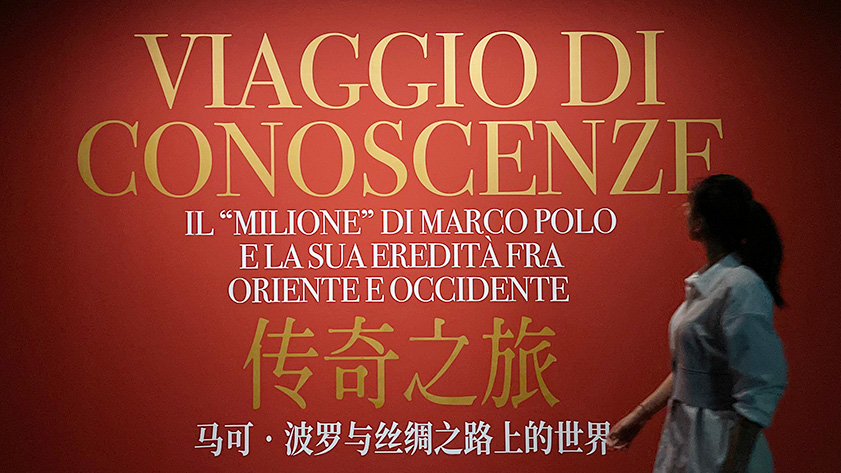

[熱點]【必看】八個你不能錯過“傳奇之旅:馬可·波羅與絲綢之路上的世界”的理由

[熱點]【必看】八個你不能錯過“傳奇之旅:馬可·波羅與絲綢之路上的世界”的理由

http://mp42.china.com.cn/video_tide/2024/8/5/2024851722844310400_463.mp4

[展事]回首風塵,徐悲鴻、廖靜文的珍貴手札裏寫了什麼?

http://mp42.china.com.cn/video_tide/2024/8/5/2024851722846813127_463.mp4

[視頻]時代記藝·北京畫院老藝術家推廣系列——艾軒:雪域迴響(上)

[視頻]時代記藝·北京畫院老藝術家推廣系列——艾軒:雪域迴響(上)

http://mp42.china.com.cn/video_tide/2024/7/8/2024781720418370958_342.mp4

[視頻]時代記藝·北京畫院老藝術家推廣系列——艾軒:雪域迴響(下)

[視頻]時代記藝·北京畫院老藝術家推廣系列——艾軒:雪域迴響(下)

http://mp42.china.com.cn/video_tide/2024/7/8/2024781720418534355_342.mp4

[視頻]方李莉:“先鋒人群”正在景德鎮創造一種中國新的生活樣式

[視頻]方李莉:“先鋒人群”正在景德鎮創造一種中國新的生活樣式

http://mp42.china.com.cn/video_tide/2024/6/19/20246191718761285534_336.mp4

[動態]中國外文局外籍專家參訪北京城市副中心活動圓滿舉行

http://mp42.china.com.cn/video_tide/2024/6/18/20246181718691685761_336.mp4

[視頻]“尋一求真——沈岩詩書畫展”在福州開展

http://mp42.china.com.cn/video_tide/2024/5/17/20245171715931130135_342.mp4

[展事]心遊故土 尋源問道:“遊走——劉巨德藝術作品展”在北京悅陽空間開幕

[展事]心遊故土 尋源問道:“遊走——劉巨德藝術作品展”在北京悅陽空間開幕

http://mp42.china.com.cn/video_tide/2023/12/7/20231271701913238717_463.mp4

[展事]藝術家與批評家攜手舉辦的展覽——北京畫院新展“點畫”開幕

[展事]藝術家與批評家攜手舉辦的展覽——北京畫院新展“點畫”開幕

http://mp42.china.com.cn/video_tide/2023/11/14/202311141699955264238_335.mp4

[展事]從“葵園如山”到“所念皆山”,許江二十年繪畫在京展出

[展事]從“葵園如山”到“所念皆山”,許江二十年繪畫在京展出

http://mp42.china.com.cn/video_tide/2023/11/7/20231171699325877329_335.mp4

[展事]藝術狂想:歡迎來到Mr Doodle的夢幻世界——Mr Doodle(塗鴉先生)即興創作,點亮澳門之行

[展事]藝術狂想:歡迎來到Mr Doodle的夢幻世界——Mr Doodle(塗鴉先生)即興創作,點亮澳門之行

http://mp42.china.com.cn/video_tide/video/2023/9/16/20239161694795108284_463.mp4

[展事]東京富士美術館藏56件西方人物畫真跡登陸國家大劇院,件件精品,推薦打卡!

[展事]東京富士美術館藏56件西方人物畫真跡登陸國家大劇院,件件精品,推薦打卡!

http://mp42.china.com.cn/video_tide/video/2023/8/7/2023871691392792528_336.mp4

[展事]“朱樂耕藝術展”在中國工藝美術館開幕:中國式視聽藝術場景詮釋“在傳承中創造”的精神題旨

[展事]“朱樂耕藝術展”在中國工藝美術館開幕:中國式視聽藝術場景詮釋“在傳承中創造”的精神題旨

http://mp42.china.com.cn/video_tide/video/2023/7/19/20237191689749516555_463.mp4

[動態]紀念屈原逝世2300週年 170余位國際友人共聚汨羅體驗端午文化

[動態]紀念屈原逝世2300週年 170余位國際友人共聚汨羅體驗端午文化

http://mp42.china.com.cn/video_tide/video/2023/6/27/20236271687832858014_336.mp4

[思想]第三屆中國非遺傳承發展與創新高峰論壇非遺國際傳播專場舉行

[思想]第三屆中國非遺傳承發展與創新高峰論壇非遺國際傳播專場舉行

http://mp42.china.com.cn/video_tide/video/2023/5/16/20235161684220129824_336.mp4

[現場]文藝復興至當代50幅藝術大師自畫像來到國博

http://mp42.china.com.cn/video_tide/video/2023/4/27/20234271682594553447_463.mp4

[熱點]“藝術之力一一共塑中國美麗形象”學術論壇在京召開

http://mp42.china.com.cn/video_tide/video/2023/3/21/20233211679358813977_336.mp4

[展事]百餘案例譜繪華夏“大地之歌”,中國美術學院邀您共赴“美麗中國”之約

[展事]百餘案例譜繪華夏“大地之歌”,中國美術學院邀您共赴“美麗中國”之約

http://mp42.china.com.cn/video_tide/video/2023/3/9/2023391678323411628_463.mp4

[展事]炁象,在精神的空間裏升騰——馬路45年藝術發現之路

http://mp42.china.com.cn/video_tide/video/2023/3/7/2023371678170450498_336.mp4