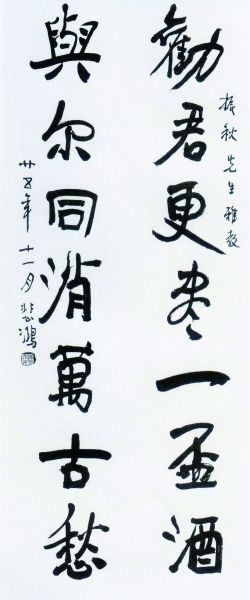

行書七言聯 徐悲鴻

悲鴻先生對於書法藝術一向極為重視,卻不同一般迂闊之論,他深入淺出、平易近人地將書法比作“音樂”之美、“金石”之聲。例如他在自己收藏的一部稀有的六朝殘拓——《積玉橋字》題跋中開頭便説:“天下有簡單之事,而為愚人製成複雜,愈久愈失去益遠者,中國書法其一端已。中國書法造端象形,與畫同源,故有美觀。演進而簡,其性不失。厥後變成抽象之體,遂有如音樂之美。點畫使轉,幾同金石鏗鏘。人同此心,會心千古。抒情悉達,不減晤談。故賢者樂此不疲,責學成課,自童而老不倦。嗜者耽玩,至廢寢食。自漢末迄今幾兩千年,耗人精神不可勝教。昔為中國獨有、東傳日本,亦多成癖。變本加厲,其道大昌。倘其中無物,何能迷惑千百年‘上智下愚’,如此其久且遠哉?”

由此可見他不僅深諳書法藝術的衍化興衰、來龍去脈,而且比喻精闢,語重心長。他早年曾受業于康有為,記得給我看過一幅康書橫幅篆字題額,上面有“悲鴻仁弟天才也”之句。康氏書法及所著《廣藝舟雙楫》久已蜚聲藝林,而其主要貢獻在於提倡漢魏六朝書法。徐悲鴻在良師的影響下非但酷愛北朝書法,更在理論上有進一步的闡發,就在這篇跋文中繼續寫道:“顧初民刊甲骨已多勁氣,北魏拙工勒石彌見天真。至美之寄往往不必詳加考慮,多方策劃。妙造自然,忘其形跡。反之,自小塗鴉,至於白首,吾見甚眾,而悉無所成也。古稱‘業精於勤’,焉有結果相反,若此刺謬哉?無他,一言以蔽之,未明其道故也。其道絕何?曰書之美在德、在情,惟形用以達德。形自,疏密、粗細、長短,而以使轉宣其情。如語言之有名詞、動詞而外,有副詞、接詞,於是語意乃備。”

此處提出的“勁氣”“天真”,正是他所欣賞的“妙造自然,忘其形跡”的具體表現。記得先生平時最喜談論“天趣”“稚拙”,聯繫此説可謂如出一轍。其評論對象,除了我們日常所見的各種甲骨、鐘鼎文字與六朝碑板以外,本文引用的題跋原拓——《積玉橋字》,便是他平生最為喜愛的一本罕見的六朝字體。由於原石已佚,所以我當時曾借來摹拓一部,順便將跋文抄錄在後,珍藏至今。旁邊墨寫書小字乃是我照先生原注字跡臨寫而成。也可藉此看出他舉一反三、由此及彼的學習方法,以及他治學認真、細緻嚴格的做事態度。

徐先生對於這類字體的藝術性推崇備至,他在這方面的愛好之篤與功力之深,我想再列舉三事加以説明。

一是在他的故居客室裏懸挂一幅摩崖隸書《漢楊淮表紀》的整張拓片,氣勢磅薄,結構天成。二是他在病危臨終前,床頭桌上仍放著一本《散氏盤銘》放大影印本,而且平時最喜臨習。曾送我兩紙《虢季子白盤》習字,可見一斑。三是他在中年流居海外的困難條件下,仍然研習魏碑不肯間斷。1950年曾以他1939年在新加坡臨的《魏靈藏》、《龍顏》等碑字見贈,並且勖勉有加,發人深省。通過以上事例不難看出,他對鐘鼎文字及漢魏六朝字體的酷好已達到坐臥與共、患難不失的程度。

悲鴻先生在講述漢魏六朝字體時,常以所謂“奇而正”的成語來評論其價值。這種所謂“奇而正”“正而奇”的説法,雖然在清人包世臣的《藝舟雙楫》內也曾見及,但終乏深刻論證。而他在這方面則加以具體補充和進一步發揮。並且每以各種梨的味道來比喻各種字體的令人陶醉的藝術風格。記得當時我還提問“可否用各種人的不同風度來比況各種字體的美醜善惡?”更以六朝人奇而正的“山林味”來應對先生指出的某些正而奇的“廟堂氣”。先生對於這些均曾莞爾默許,至今雖已事隔三十寒暑,而此情此景宛然猶似昨日。

既然他十分重視那種渾穆天成、縱橫自如的三代六朝書風,因此在題跋最後補寫道:“古人並無‘筆’,更無今日之所謂‘法’。”

基於以上論點,他在文中指名批評何紹基説:“今號稱善書之何子貞,學《張黑女碑》才習數字,至於汗流浹益背。其乖如此,誤人如此,安得不去道日遠乎?”

他的這種觀點,曾不止一次地對我談論過。如再對照跋文開頭認為“天下有簡單之事,而為愚人製成複雜”的一段話,豈不正是指的這類言過其實、小題大做的事例麼?當然,我體會先生之評論並非全面否定何紹基字體,而是不同意其在書法上故弄玄虛而已。他的主要意圖正如跋文最後一段所説:“余悲此道之衰,而歸罪于説之謬。爰集古今製作之極則,立為標準。亦附以淆人耳目之惡,裨學者習于鑒別善惡之明,而啟其致力之勇,其道不悖,庶乎勤力不廢,克能有成。”

顯然,他這篇題跋的中心思想,是要“悲此道之衰,而歸罪于説之謬。爰集古今製作之極則,立為標準”,同樣的思想也貫穿在他平時教導的言行中。

應該提出的是,徐先生在欣賞商周甲骨、鐘鼎文字與漢魏碑志、造像字體的同時,還重視學習唐宋墨跡、閣帖及明人草書。他曾贈我一幅漢《子遊殘石》全拓和一部《宋拓王義之十七帖》影印本,並且在上面親自用隸書及草書題簽。連同前面所贈篆書、真書,足以看出他的功夫全面,可謂篆、隸、草、真無不精能,而且別有新意。他尤其喜歡倪元璐、王鐸、傅山等人的行、草書。常對我稱讚説“倪元璐字格調最高”,“王鐸草書是懷素後第一人”。我親見其室內周圍挂滿王鐸墨跡十余幅,因此受先生的啟發到處蒐求王鐸真跡。然而由於鑒賞水準所限,幾次誤購贗品,均為先生點破,逐漸有所心得。由此也可見他是冶碑帖于一爐,並非偏廢一端的名副其實的書畫大家。為此我希望喜愛和學習徐先生畫法的青年們,切不可忽視他在書法方面的真功夫,只有全面領會方能得其真髓。否則恐將流於黃庭堅所謂“世人只學蘭亭面,欲脫凡骨無金丹”的困惑境地,很難再提高一步的。

在如何學習書法的具體教研方面,先生也是獨出心裁、別開生面的。他曾教我將碑帖、法書分別照字的部首加以剖析,臨摹若干遍記住其特徵,即離開原作進行默寫,然後再對照原作找出不似之處加改正,並要懸之壁間自己觀摩,謂之“醫字”。如此反覆行之數周,自然可以大體掌握其結構和神態。此種行之有效比較科學的臨習方法,我曾親身有所體驗,果然事半功倍。但這僅是為了初學某種字體打下結構上的有利基礎,並不等於説中國書法輕而易舉,可以躐等求進,甚或因此而忽視其藝術內涵。如筆力的蒼勁,氣韻的流暢,乃至格調的高超等等。這一點正如前面跋文中所説:“倘其中無物,何能迷惑千百年‘上智下愚’如此共久且遠哉?”

以上的片段回憶難免挂一漏萬,然而主要是為了將我手中抄錄的先生論書全文和平時所記言行公諸於世,庶使其真知灼見不致長此湮沒,以供更多的書法愛好者們研究參考。而在我印象中最深的不僅是他的博學多才和對美術界的卓越貢獻,更加難忘的乃是他一貫對青年們那種循循善誘,使人如浴春風的謙和態度和遠見卓識。

(原文題為《悲鴻先生談書法》,刊于《美術研究》1982年第4期)