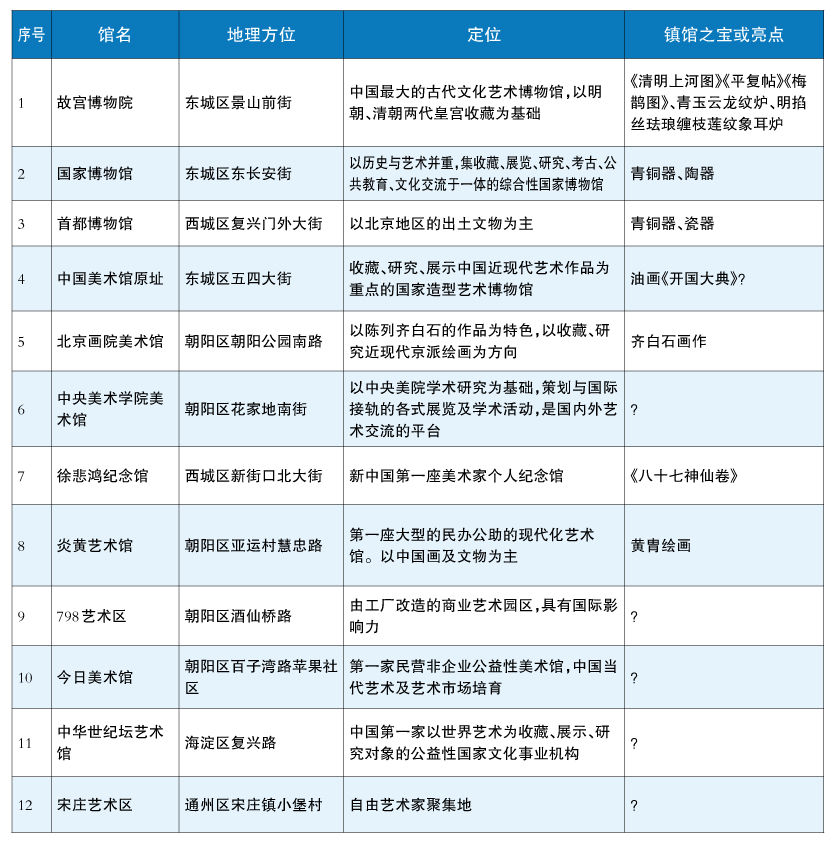

| 北京城市美術館概貌

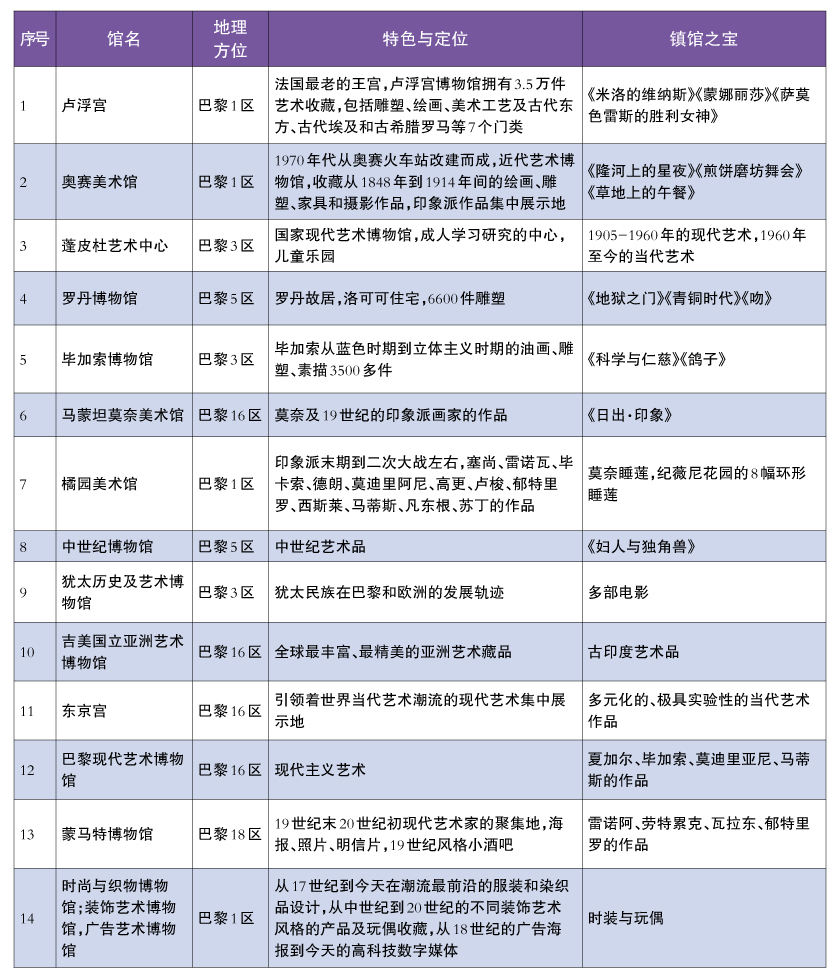

巴黎城市博物館概貌

2012年8月,中國國家美術館新館項目招標結束。這個將位於北京奧林匹克公園中心區的城市規劃項目,彰顯了加強國家文化軟實力的雄心。然而,何謂國家美術館?只是把一所建築從市中心搬到城市北邊,並擴大其存儲和展覽空間那麼簡單嗎?它將會以何種面貌示人?從中可見的今日中國的文化形象到底是什麼?如何表現現代中國精神?它的功能究竟是什麼?……以人度己,在比較的視野中與他者對視一番,或可讓思考指明方向。

巴黎盧浮宮

維也納貝維德雷上宮

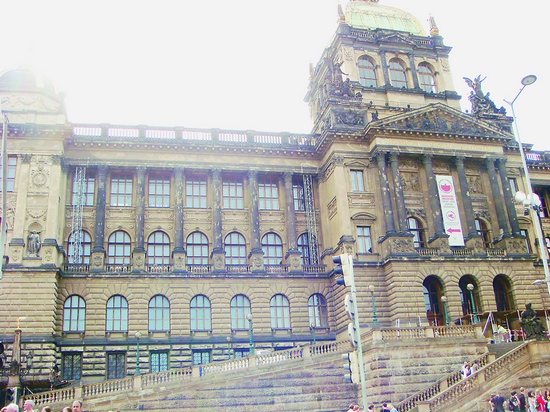

捷克布拉格國家博物館

佛羅倫薩烏菲茲美術館

自問:何謂國家美術館

從某種意義上而言,世界知名都市在文化上的意義往往大過政治與經濟的意義。北京這座既古老又現代的城市亟待躍入世界一流都市,文藝扮演的角色日益顯著。近三十年來,北京已有中國一流的人文環境,聚集的文藝人才的數量和品質,在全國首當其衝。文藝生態最為鮮活的北京,關於音樂、戲劇的展示場所均走上了一個臺階,尤其是國家大劇院的落成與運轉,已經成為一個成功的範例。自2007年12月開始運營以來,它所吸引的觀眾人次,所創造的經濟收益都蔚為可觀,成為首都最為知名的文化地標風景之一。也就是説,國家大劇院作為一個世界級的建築,無論是設計的理念還是內部的基本功能,都得到了張揚和實現。

相比之下,國家美術館呼之欲出。決策者欲加強國家文化軟實力的雄心正是借助這一個個大舉措來實現的。因此,興建和打造國家美術館這樣的宏圖大業,應避免一蹴而就,不可囿于短期謀劃,必須從長計議,當成百年大工程來實施。

國家美術館是否也遵循國家大劇院的成功思路而建?這需要從建築外觀、展覽思路以及歷史與現實的關係來進行全方位考慮。

自然,國家美術館作為“十一五”計劃的重點項目,在籌備之初已經由業界專家對其主題佈局給出了明確的意見,如“兩大主題”、“三大收藏展示區”等。新建的國家美術館將會以何種面貌示人?官方公告中曰:“是今日中國文化形象的表達,是現代中國精神的凝結……要體現現代中國特徵,拒絕復古、反對模倣和風格化傾向。”由此我聯想到,再也不會出現上世紀八九十年代倣古大屋頂一度氾濫的那些流於表面的建築了。但是,今日中國的文化形象到底是什麼?何謂現代中國精神?這又是在公告中語焉不詳的,也是需要反覆吟味的。或許,只有將這一理念加以充分提煉,將之明確,我們才有可能為建築師的設計提出足以清晰的目標。

畫家陳丹青基於在海外多年的遊歷,曾在《退步集》等書中提出了這樣一個觀點,即美術館應照顧到一個國家的文化和歷史,而不是與歷史割斷。如果説戲劇和音樂在中國的歷史尚且較為短暫(話劇在中國僅為100多年,西方交響樂及歌劇傳入的歷史也幾乎相等),國家大劇院的法國設計師安德魯所強調的割斷歷史的思維還有所依據,那麼以此觀察美術,它作為華夏文明中久遠且傳承不息的藝術門類,歷史的延續性就顯得極為重要。因此我認為,國家美術館無論如何不能延續安德魯的那種思維,而是必然要與中國的傳統美術史發生血緣關聯。在避免因循守舊與機械復古的前提下,中國古代藝術中的一些經典元素的運用,在這座現代化的建築設計中是不可或缺的。相信對此中國的文化官員和美術專家們已經達成了共識。在我的想像裏,這座建築應該讓人完全感到意外,但仔細揣摩又在情理之中。“意外”和“情理”之間的關係,牽涉到我們如何理解中國美學和西方美學,如何理解過去與當代以及未來,它應該是彼此辯證的統一。

宏觀的設想來自於美術家的角度。如果換位思考,站在觀眾層面,他們將如何看待新美術館呢?相對於全國人民,北京市民無疑已經享有最為優質的文化生活資源。就美術館的數量而言,北京居於全國第一。但是若要問市民,在這些美術館裏,是什麼作品吸引著他們去觀看,或者故宮、世紀壇以及炎黃藝術館的鎮館之寶是什麼?必看的作品有哪些?也許無人能答出來。但是,同樣的問題問到法國、義大利等視覺文化非常發達的歐洲國家的一般市民,他們回答時都會十分明確且帶著驕傲的神情:巴黎盧浮宮有《蒙娜麗莎》,佛羅倫薩有波提切利的《維納斯的誕生》和米開朗琪羅的《大衛》。更為重要的是,當我們走到這些城市的任何一家博物館、美術館,在大廳裏陳設的小冊頁上都可了解到其他同類館的展覽內容。而這在北京的各個展館裏是完全不可能得到的資訊。

由此綜合看來,暴露出一個問題:北京現有的各種大大小小的美術館,基本上處於零散、斷裂、面貌模糊的狀況,相互之間沒有關聯,缺乏資訊的溝通和資源的共用。也就是説,北京的美術館基礎文化在整體上還處於一種較為原始的狀態。如果我們在這樣一個薄弱的情況下,直奔國家美術館的主題,從精神文明的建構而言,難免有根基不穩之嫌。

這裡我們不禁要問,何謂國家美術館?只是把一所建築從市中心搬到城市北邊,並擴大其存儲和展覽空間那麼簡單嗎?國家美術館的功能究竟是什麼呢?公告中這樣説明,“新建國家美術館的功能定位是滿足公眾文化生活的場所,是城市休閒功能的具體體現。”這個説法其實非常空泛,並沒有道出一個國家視覺藝術殿堂的功能和定位。對未來的公眾而言,去毗鄰鳥巢、水立方的大館裏欣賞齊白石的國畫是一種需要,到798喝咖啡、下午茶,或者到宋莊去見識當代藝術家的生活模樣也同樣是一種需要。並且,市民們也實在沒有必要一窩蜂地都擁到北四環的奧運村去,而是可以在京城的各個方位過他們的文化生活。因此,國家美術館有必要將公眾的這些與視覺藝術相關的需要統籌起來,並借建立國家美術館的契機,使這些小美術館明確分工和定位,予以整合,納入到總體文化佈局當中,從而起著引領風潮的作用。

柏林老國家藝術畫廊

互看:歐洲大美術館

2011年11月,我赴德國柏林自由大學美術史學院訪學。半年多時間裏,我遊歷了德國及歐洲一些重要的藝術史博物館。在觀摩過程中,我為這些博物館宏大而全面的展示而震撼:從史前和古代歷史,到西元前後,再到中世紀,從文藝復興到巴洛克、洛可可,從19世紀的藝術到20世紀的藝術以至於現當代藝術,在以歐洲兩希文化為中心的框架下,涵蓋近東、遠東、非洲、美洲等地,涉獵的範疇包括人類學、民族學、歷史考古學、文藝心理學等,是一個從平面到立體的深度的縱覽,藝術史的內涵由此獲得了深層意義。

尤為重要的是,歐洲藝術史博物館對於美術史的歷史脈絡都有著十分清晰的把握,每個國家級的博物館對自己的功能定位都做過仔細考究,並在不斷完善。

以柏林、巴黎、維也納三個首都城市為例,它們的大部分美術館成立時間均在百年以上,歐洲自文藝復興以來直至19世紀的藝術品都已由各國列為最珍貴的藏品收藏,一般都在該國王宮陳列,在城市的中心區予以展出。從20世紀以來的現代主義藝術至今的當代藝術則另辟新址,另修新館予以陳列。

就國家博物館的概念而言,巴黎、維也納較為鬆散,而柏林則最為嚴謹。柏林國家博物館(Staatliche Museen zu Berlin,簡稱SMB)基本上分為柏林博物館島、波茨坦廣場文化論壇、夏洛騰堡、達勒姆這四個區域,前二者位於柏林繁華的市中心,後二者位於較偏遠的地區。在每一個博物館區裏又分別設有3個至6個博物館。只有漢堡火車站當代藝術博物館不屬於這四個區域。這樣綜合起來既囊括了歐洲藝術史的全部景象,同時也對德國藝術史有了整體的關照(當然,SMB的視野還輻射到古代埃及、亞洲、非洲、美洲等地區的藝術品收藏,也就是説它具備了世界美術館的胸懷,這也充分顯示了德國藝術史學發達成熟的實力)。

相比之下,表中列舉的北京具代表性的美術館中,歷史最長的為1925年建立(故宮博物院),還不到百年,最年輕的發展于近10年。這意味著在美術館的管理和經營等方面,中國都還處於比較原始的狀態。不難理解,無論是美術作品還是美術家,對於我們的大眾來説都顯得十分模糊。

不少走訪過歐洲博物館的人,都很難忘記在其間流連的特殊感受。那是一種與藝術同在的親切體驗,它或許得益於那些像古希臘、古羅馬神廟般的空間。一位西方詩人説過,整個歐洲文明是從古希臘的幾根石柱開始的,他道出了文化視覺遺存作為文明的核心代碼作用。一個民族的視覺遺産,是通過它的殿堂收藏來呈現的。而北京的大部分美術館,都缺乏像歐洲美術館那種具備有古老的儀式性紀念建築般的構造,這也許是難以激起現代人一種強烈專注的觀看體驗的原因。

但這樣的問題在新建的美術館建築當中應該不是難題。2008年對外開放的中央美院美術館在空間設計上具有了某些國際化的特點,相信即將新建的國家美術館新址也會有令人矚目的新創舉。

另一方面,眼下北京的美術館既沒有整體關照,也沒有局部呼應。國家美術館的建立應該以其為中心,統轄其他美術館,使其既有中心,又有輻射,而這是北京成為國際化都市必需的硬體設備。其實,我們的軟體還是非常豐富的,如何將其整合,是對決策者及設計者的考驗。

相信國家美術館的建立,是北京打造中國視覺文化中心的一次契機。它不僅應該是中國最高的視覺殿堂,也應在亞洲佔有一席之地。

(本文作者為藝術史博士,德國訪問學者,現為中國國家話劇院《國話研究》主編)

奧地利薩爾茨堡博物館

米蘭佈雷拉畫廊

|