|

在2011年,美國夢(American Dream)已經退化成了一個類似于空蕩蕩的辦公室的空間,其中充滿了廢棄的隔間、孤單的飲水機以及前員工拋棄了的家庭相片。近日,在曼哈頓唇膏大廈(Lipstick Building)的兩層樓中——這裡與伯納德·麥道夫(Bernard Madoff)曾經的辦公室只有一層電梯之隔——一群藝術家將一些空辦公室轉變成了一場藝術展覽——“14 & 15”。他們在這些空的辦公室裏佈置了許多概念藝術品,移動了辦公室中原有的物品,從而改變了觀眾對這種企業環境的理解。然而,與當前社會中最富有的人與普通人之間的差距類似,只有少數人能夠親自參觀這場展覽。

Rebecca Lieb, "See My Smile", 2011

展覽在唇膏大廈的第14和15層樓上舉行,這兩層樓現在歸律師事務所Latham and Watkins所有,並且被用作儲藏間。更重要的是,這兩層樓上原本還有摩根史丹利(Morgan Stanley )公司的辦公室,他們在2008年金融危機時因尋找租金更便宜的房産而搬離了這裡。這場充滿了極簡抽象的概念藝術以及受控制的影像裝置作品的展覽是由David Muenzer組織的(他是Latham and Watkins的一名接待員,也是一位概念藝術家),共有5位藝術家參加。

雖然這場展覽因其使用了空的辦公室而讓人倍感興奮,但是這兩層樓上森嚴的戒備卻大大削弱了展覽的力量。不過儘管如此,這場展覽仍然是我所經歷過的最奇特的藝術體驗之一。在《紐約時報》上讀了一篇關於這場展覽的文章之後,我聯繫了Muenzer,帶著另外幾個人一同參觀了這場展覽。走進唇膏大廈之後,我們就不得不頂著強力的安保措施來觀看這場藝術展。

當我在Latham and Watkins的接待處等待時,這裡的奢華讓我大吃一驚。這裡擺放了許多藝術藏品,向四週環顧一圈,我的目光停留在了其中一面墻上——這面墻上鋪滿了珍珠母。 Latham and Watkins接待處的華麗與辦公室內簡潔樸實的概念藝術展形成了鮮明的對比。

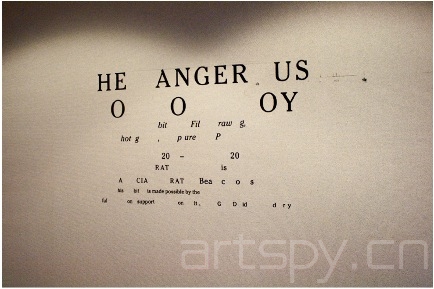

Rebecca Lieb, "James Franco", 2011

走出電梯,來到第14層樓的第一個房間,首先看到的是麗貝卡·利布(Rebecca Lieb)創作的一件墻面作品。利布使用了詹姆斯·弗蘭科(James Franco)在Clocktower畫廊舉辦的展覽“The Dangerous Book Four Boys”中的墻標,她將一部分字母的標簽取走,以形成一種不同的含義。僅僅是詹姆斯·弗蘭科這個名字就似乎已經把我送到了一個想要大叫著跑向遠處的漩渦中,因此我一下子愛上了這件作品。不過讓這件作品更有魅力的一點在於:摩根史丹利公司的logo模糊——甚至是幽靈般地出現在了一面垂直的墻上。

左: David Muenzer, "L.I.D.", 2011; 右:Rebecca Lieb, "Downward Facing Dog", 2011

藝術家用鋼筆、熒光筆等辦公用品或者是家庭照片創作的作品在這場展覽中無所不在。David Muenzer的作品“L.I.D.”(2011)就用到了熒光筆、白色修正液以及公司內的一些物品。在我參觀到這件作品時,Muenzer對我説他認為這幅作品裏的人一點也不像他自己。利布也利用了一些辦公物品創作了一件雕塑裝配作品。

克雷格(Craig Kalpakjian)的五件作品是這裡唯一不是為這場展覽中特別創作的作品。所以當我們想到他的這些作品與整場展覽的主題十分契合時,都會覺得很驚訝。克雷格在作品中使用了樹脂玻璃,就拿“C.O.”(2002)——作品名字可能是corner office的縮寫——來説,它反射了唇膏大廈14和15層樓的周邊環境,幾乎把另一件藝術品——或者至少是其中一面投射到了“C.O.”上。

Craig Kalpakjian, "C.O.", 2002

David Muenzer在作品“Coffee in the Office”(2011)使用了他標誌性的綠色,這可能要屬這場展覽中最奇特的一件作品。在通向第15層樓的樓梯頂端,Muenzer擺上了這張由Eero Saarinen設計的鬱金香桌子;在15樓上,三張看起來差不多的桌子被擺放到了一些小隔間裏。然而,雖然這些桌子保留了20世紀中葉現代設計中標誌性的基座,但是它們大理石的桌面卻被用薄荷、香草或是檸檬味的巧克力製作而成的桌面取代了。

David Muenzer, "Coffee in the Office", 2011

“14 & 15”最棒的部分在於這些藝術家用一種不太正式的方式創作了有趣的介入物。在我參觀的過程中,Muenzer向我指出了一些不那麼顯眼的改變之處,例如將房門上的姓名牌交換位置,或是把兩份現成的論文張貼在每個名字旁邊。這是一個很有趣的發現,如果沒人指引的話我幾乎就要忽略它們了。

對辦公室空間的運用讓我想起了那些不喜歡傳統藝術空間的人,我特別想知道這個項目的持續效果,當然,我對這場展覽也還有一些別的疑問:為什麼Latham and Watkins會支援這場展覽?一間律師事務所會願意舉辦一場大多數是年輕新興藝術家參加的概念藝術展?這幢建築並沒有對外開放,幾乎也沒有新聞媒體對這場展覽做過報道,那這場展覽的意義何在?我相信藝術應該是讓每個人都能接觸到,但是我也理解Latham and Watkins可能只是不願意讓每個人都來到他們的辦公室中。這就好像森林裏的一棵樹倒了、而沒人聽到一樣,這場在辦公室裏舉辦的展覽,如果大部分人都無法觀看到它的話,那它還能具有革命性的意義嗎?

|