| 皮力:觀念和製作過程可以分離

我覺得藝術生産模式的改變很正常,任何一個觀念出來都會創造符合這個觀念的形式,這不是中國特有的,全世界都如此。但是,當這個形式創作出來之後就被不斷地買賣,然後有人去學習它,有人拍賣,實際上到後來,由觀念創造的形式就變成了一個流行的風格,形式背後的觀念的能量和它的價值變得越來越小。我們看艷俗、波普全都是這樣,所以西方在(上世紀)70年代就意識到了這個問題。藝術最關鍵是它的觀念,如果觀念是最重要的,那麼有沒有這個形式甚至都無所謂了。所以才出現了後來的觀念藝術。收藏家或者什麼人都在考慮這個問題:是不是他自個兒畫的?這其實取決於他是要買一個商標還是想買一件藝術品。

觀念和製作過程在我看來是可以分離的。這種分離的前提取決於你把藝術當成一個技術,還是把藝術當成一種思考。如果你把藝術當成一個技術,後面的問題就很嚴重了。而你把藝術當成一種思考,那麼它採取什麼形式,有沒有形式都是無所謂的。傳統工作室是藝術家在那兒畫,畫完了拿出去展覽,這是一個世紀以前的事兒了,這個時代已經過去了。現在工作室的模式受到商業的影響,市場對藝術的影響被前置到工作室階段,但我們不能因此因噎廢食,覺得這種模式本身有問題。

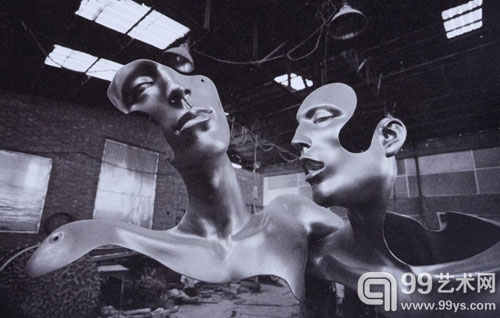

我不太會根據製作模式本身去評判藝術品,我就看作品本身。有的作品即使是自己畫的,但迎合市場的成分比加工的東西還要多。雖然有的藝術家使用大規模的團隊幫他做作品,但是有品質,有藝術家的控制力在裏面。比如説黃永砯,他的作品都很大,但是在製作過程中藝術家的主觀意圖特別強烈,而且最後的整個作品手感控制得很好,他是説明這個問題的比較合適的例子。但是剛剛在上海舉辦的蔡國強的那個展覽讓我覺得挺拙劣的,當一幫農民在那按照蔡國強的意思做,表面上你的感覺一樣。但實際上是藝術家用藝術界的生産體制和商業,把農民的創作裏面最有創造力的地方剝奪了,然後秀給別人看,在我看來這是很赤裸裸的資本主義的偽善。

西方在(上世紀)60年代有一個很重要的討論。極少主義的羅伯特·莫裏斯提出反形式的問題,他認為,形式不應該成為觀念的桎梏。大地藝術的羅伯特·史密森講到“熵”【1】的概念。這涉及到熱力學第三定律。簡單點説,有一盒白顏色的沙和一盒黑顏色的沙,你把兩盒沙放在一起然後抱著盒子跑一圈,白的跟黑的全都一樣了,它們混合在一起變成了灰顏色,藝術也是這樣。你有一個觀念,根據觀念創作出一個形式,這個形式後來不斷地被藝術家複製,這個藝術家還會影響到另外一個藝術家。最後這個形式被買賣,變成商業交換裏面的衍生産品,甚至從美術館的衍生産品變到家裏的窗簾兒,這都是形式的“交換”過程。在交換的過程當中,所有藝術家創作的形式和生活中的形式沒區別了。當形式不斷被買賣、交換、發表、出版,它會導致這個作品能量的消耗和喪失。所以在大地藝術之後,他們就創造了“概念藝術”。因為形式的多樣化和流行會導致觀念的消亡,所以他們最後説,那就放棄掉形式吧。這是1967、1968年就開始的一個運動。當然後來的觀念藝術有點太極端了。但總的説來,從這之後,藝術的手工性、製作感就沒有了。像極少主義的很多作品都是藝術家直接打電話到廠房,廠房拿過來訂,訂了直接安裝到展廳,藝術家靠畫圖來完成(這種溝通)。對形式的追求完全是市場催生出來的,市場是要買一個商標嘛,越手工感的,越獨一無二的就越貴。所以很多藝術家當時放棄掉形式,做純觀念就是來反市場。

在目前的情況下,在中國進行大規模 “生産” 的可能性比較大。這種藝術生産模式跟我們的國情有關。中國的勞動力和材料都比較便宜。而且,實際製造這種“景觀”藝術是中國被迫採取的一個策略。在一種很不正常的文化強權中,中國藝術在國際上一直處於失語狀態,因為你的文化背景、藝術邏輯跟別人都不一樣,所以在這個情況下,你如果沿著西方那種小而精的路子做,是不可能引起關注的。當然我們也看到它確實起到作用了,而現在我們需要做的,就是去反思這個策略的合理性。比如一味對體量的追求導致作品的表面化和符號性的問題。當代藝術今天已經越來越變成了一個製造奇觀的事兒,但是藝術的這種奇觀跟一個城市的高樓大廈是沒有什麼區別的,這就是我們談商業對藝術的異化問題。

作為策展人,我本身不會僅僅被“奇觀”吸引,我更關注它的觀念層面有多大的藝術性。但藝術是多元的,你不能説哪一個標準我們挑好了再去實施,這樣就不是一個文化上的平等主義了,所以大家都可以做自己的展覽,歷史最後呈現出來的是一個合力的作用,不要主觀、人為地去干涉它。

註釋:

【1】1850年,德國物理學家魯道夫·克勞修斯(Rudolf Clausius)首次提出熵的概念,用來表示任何一種能量在空間中分佈的熵均勻程度,能量分佈得越均勻,熵就越大。一個體系的能量完全均勻分佈時,這個系統的熵就達到最大值。孤立系統總是趨向於熵增,最終達到熵的最大狀態,也就是系統的最混亂無序狀態。而且根據熱力學第二定律,能量只能沿著一個方向——即耗散的方向——轉化,因此熵的增加就意味著有效能量的減少。然而對於開放系統而言,它可以將內部能量交換産生的熵增通過向環境釋放熱量的方式轉移,所開放系統有可能趨向熵減而達到有序狀態。藝術家們由此得到啟發,他們努力打破藉由“觀念”和“形式”構成的封閉系統,從而阻止藝術能量的消耗。

|