雷諾阿《瓶中花》與畫中花瓶在德基藝術博物館百年重逢

文/李莞潸

你見過現場開箱一幅雷諾阿的原作真跡嗎?

對,沒看錯,就是你想的那位印象派核心創始人雷諾阿。

上圖是雷諾阿《瓶中花》的現場開箱現場,放置在畫作旁邊的馬約裏卡陶瓶正是畫中花瓶的實物,這是百年來畫作與花瓶首次合體展出。

想看?去南京,德基藝術博物館。

德基藝術博物館“花花世界”現當代藝術典藏常設大展“動靜無盡:館藏花卉主題藝術傑作”啟幕儀式上的特別環節,便是開箱這一對兒全新的館藏之寶——而這只是大展煥新啟程的“冰山一角”。

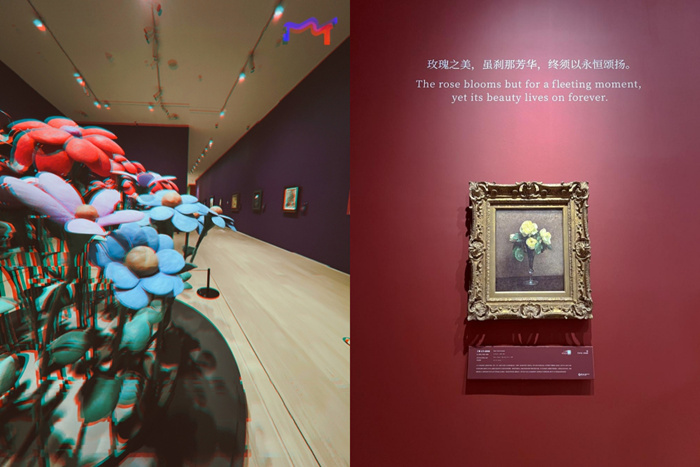

左:“動靜無盡:館藏花卉主題藝術傑作”展覽現場入口;右:海報上使用的便是雷諾阿的《瓶中花》

作為全球最系統花卉主題藝術收藏,德基藝術博物館的常設大展自2023年8月開幕以來,以其獨特的跨文化視角與學術深度備受海內外關注,被業內媒體譽為“近三十年最具影響力的花卉主題藝術作品展”。時隔兩年,帶著新增館藏及階段性研究成果,全面升級的“動靜無盡:館藏花卉主題藝術傑作”于2025年10月24日正式面向觀眾開放。

花·“新”:重磅煥新有多強

熟悉的場地,熟悉的框架,“動靜無盡:館藏花卉主題藝術傑作”保留了常設大展2023年初開時的四大章節:“異花授粉”“先鋒園藝”“花卉之外”“突圍綻放”——但是,“新”仍是本次大展煥新啟幕的首要看點:展品總量擴充至140件/組,其中近三分之一為首次展出的新增藏品,參展藝術家陣容增至109位/組。雷諾阿、畢加索、蒙克、吳大羽、張曉剛……從印象派到當代藝術代表性人物,構建起更為完整的藝術史脈絡。

花始終是雷諾阿在其藝術生涯中錘鍊技法、探索風格的重要載體,花瓶則以其靜默恒定的形態為他的實驗提供著理想舞臺。現場開箱的《瓶中花》被視為雷諾阿在其印象主義巔峰時期的轉型探索代表作,而畫中的馬約裏卡陶瓶在來到南京之前,一直是雷諾阿家族的珍藏。它想必是雷諾阿的心愛之物,曾出現在六幅雷諾阿的作品中,其中包括紐約大都會藝術博物館收藏的名作《彈鋼琴的少女》(現場設有電子互動屏可以翻閱查看)。此番“瓶”與“花”跨越百年重逢實為不易,讓人聯想到雷諾阿的藝術人生恰是起步于瓷器畫工。

《瓶中花》,皮埃爾-奧古斯特·雷諾阿(1941-1919,法國),1878年

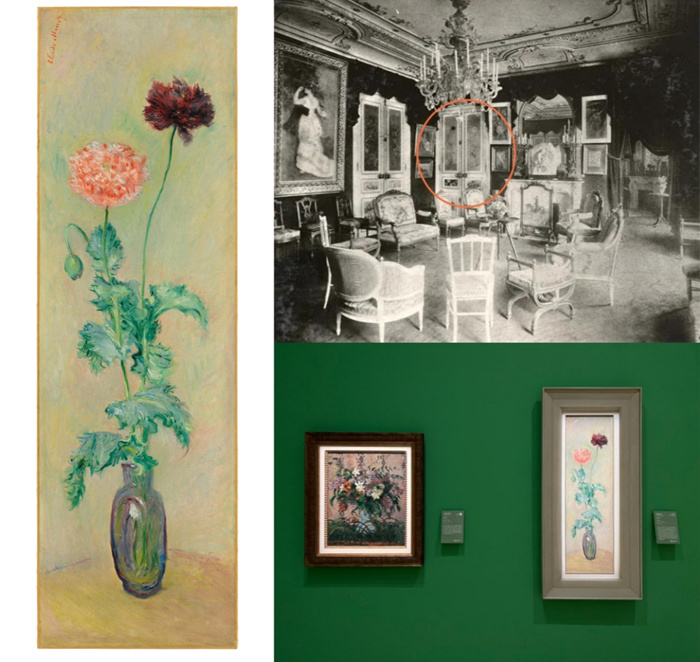

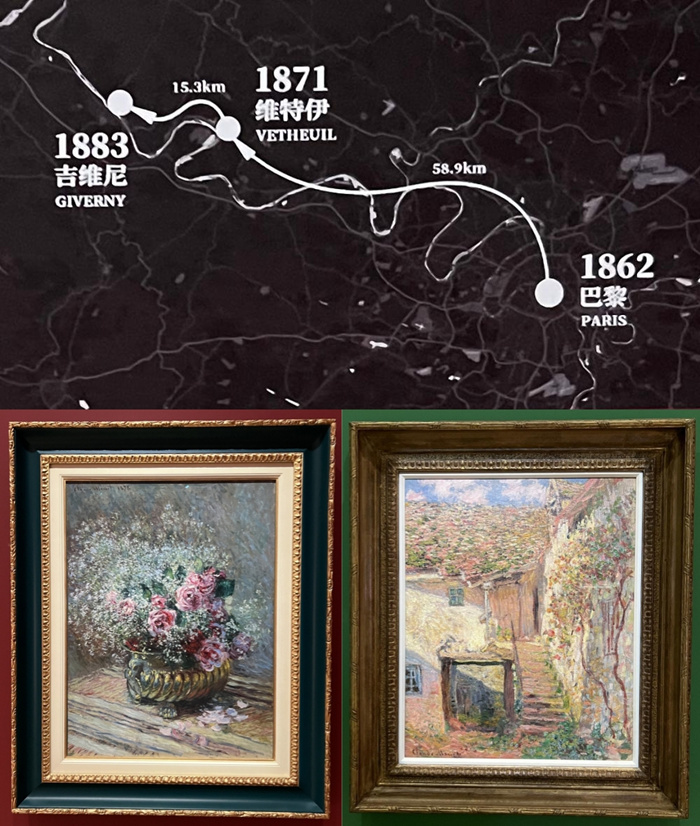

不僅有雷諾阿“瓶”與“花”百年來的首次同框,莫奈首次為空間量身定制的作品——為保羅·杜朗-魯埃爾公寓客廳創作的裝飾門板《雙花門》,也在本次大展中亮相。作為最早支援印象主義的傳奇畫商,杜朗-魯埃爾以獨立於官方沙龍體制的展覽+跨國畫廊的組合,開啟了藝術市場的現代化格局。正是在他的經濟支援下,莫奈于1883年移居吉維尼、購置花園住宅,步入以《睡蓮》系列為代表的創作巔峰期。

左:克勞德・莫奈,《雙花門》,1883年;右上:保羅·杜朗-魯埃爾公寓客廳;右下:展覽現場的《雙花門》

與旁邊畢沙羅的《丁香花束》相比,《雙花門》修長的尺幅打破了常規構圖,一定程度上預示了莫奈晚年為橘園美術館創作的巨幅《睡蓮》組畫。這幅作品還與展覽中莫奈維特伊時期的《盆中花(玫瑰與滿天星)》及《臺階》相承接,串聯起這位“光的詩人”在兩次人生轉折之地的創作脈絡。

克勞德·莫奈(1840-1926,法國),1878年,左下:《盆中花(玫瑰與滿天星)》;右下:《臺階》

豐子愷先生曾言雷諾阿“甘美而有力”,莫奈是“最模範的向日葵派的畫家”,而將“天真純潔的‘世間的珍客’”用在了亨利·盧梭身上。常設展新增一幅亨利·盧梭的《帶常春藤枝的瓶花(第一版)》,在沉靜純真的構圖中,潛藏著藝術家對兩次婚姻宛轉隱秘的心曲。花卉靜物在盧梭的創作中極為罕見,目前所知僅十幅,此幅作品為其中名品,曾長期借予紐約現代藝術博物館(MoMA)展出,並參加該館1942年的盧梭回顧大展。

亨利·盧梭(1844-1910,法國),《帶常春藤枝的瓶花(第一版)》,1901-1902年

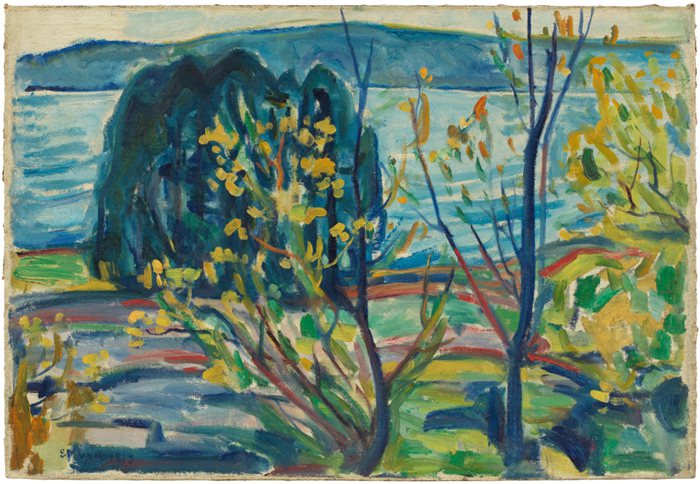

談及表現主義,豐子愷先生則説表現的藝術不是“生”的模寫,而是以某外界物象為機因、再將從中生於個人心中的感情描繪成畫,乃是與“生”同等價值的。挪威象徵主義與表現主義先驅蒙克將他的“生”留在了《峽灣風景》中,彼時他正處於精神崩潰後的療養康復期,花與峽灣風景在他筆下不僅是自然景觀,更是心靈的折射,他也因此被視為最早將自然轉化為“心理景觀”的藝術家之一。

愛德華·蒙克(1863-1944,挪威),《峽灣風景》,約1918年

荷裔美國抽象表現主義重要代表德庫寧創作《靜物》時年僅25歲,剛剛移居紐約沒多久。從中既能看到荷蘭靜物傳統與風格派藝術的影響,也能窺見兩年前觀看馬蒂斯展覽帶來的啟示——據説德庫寧在看過馬蒂斯的作品後是這樣説的:“我要去畫自己的馬蒂斯了。”

威廉·德庫寧(1904-1997,荷裔美籍),《靜物》,1929年

《靜物》是德庫寧在異國起步初期探索與嘗試的珍貴見證,畢加索的《瓶花》(1904年)則見證了他從憂鬱冷峻的“藍色時期”向溫暖浪漫的“玫瑰時期”風格的過渡。在展覽現場並置的另一幅同名作品標誌著畢加索“藍色時期”的開端,這“兩瓶花”共同見證了畢加索早期風格的兩次關鍵轉折。

巴勃羅·畢加索(1881-1973,西班牙),《瓶花》,左:1904年;右:1901年

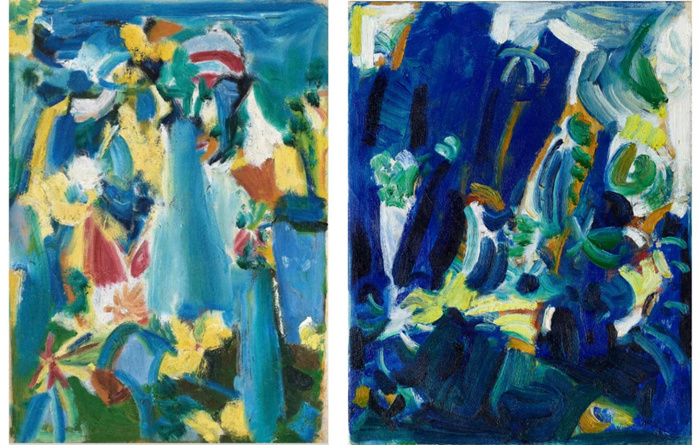

現場展廳中,擺在畢加索旁邊的是與他相愛相殺的馬蒂斯,而在他們對面展出的作品,則出自“中國抽象藝術之父”吳大羽。早年赴法留學的吳大羽在看過馬蒂斯和畢加索的作品後深受觸動:我欣賞他們的精神,但我從不臨摹,我只記住那種感覺。1941年,歸國後的吳大羽提出“勢象”概念,被視為中國抽象藝術的開創時刻,成為其抽象藝術探索的重要標誌。吳大羽所開闢出的是一條獨立於西方抽象傳統、根植中國哲學與美學的藝術道路,其在全球現當代藝術發展進程中的重要性理應被重新審視。

吳大羽(1903-1988),左圖:《無題106》,約1980;右圖:《無題128》,約1980

花·語:如何講好一室花的故事

吳大羽在抽象藝術發展歷程中的重要性絕不是“憑空想像”,而是通過大量研究得出的藝術史實。德基藝術博物館藝術總監申舶良答記者問時表示,吳大羽並非畢加索和馬蒂斯“簡單的追隨者”:“中國藝術大師和西方藝術大師平起平坐、共同推動現當代藝術的轉化與演進,是我們在這次展覽中著力呈現的一個核心認知。”作為“研究驅動型”博物館,德基藝術博物館以研究驅動收藏,在博物館團隊最新研究成果的推動下,展覽敘事實現多維度拓深,開啟故事鏈式觀展體驗——這正是本次展覽的第二大看點。

相鄰的數件作品共同講述藝術往事,類似前文提到的畢加索、馬蒂斯與吳大羽這樣的“對照”在展覽現場能發現很多,比如高更與印象主義團體“中流砥柱”畢沙羅,在二人密切交往時期,高更受到過哪些啟發?

左:保羅·高更(1848-1903,法國),《樂譜上的牡丹花束》,1876;

右:卡米耶·畢沙羅(1830-1903,法國),《丁香花束》,1876

《蓮花》是趙無極藝術生涯的關鍵轉折期——“克利時期”的典型代表,深深影響他的保羅·克利就“陪伴”在他旁邊。

左:趙無極(1920-2013),《蓮花》,1952;右:保羅·克利(1879-1940,瑞士),《小型花卉靜物》,1926

與趙無極同為“留法三劍客”的吳冠中在70歲高齡重拾人體題材,既為彌補早年此類作品毀佚的缺憾,也由此回望西方造型藝術的根基。這幅《泉》亦為新增館藏,在它旁邊的作品同樣“胖胖的”——拉丁美洲藝術大師博特羅鮮少畫花,下筆後,種出了一株獨一無二的“胖胖”《向日葵》。

左:費爾南多·博特羅(1932-2023,哥倫比亞),《向日葵》,1976;右:吳冠中(1919-2010),《泉》,1995

吳冠中與趙無極都是將中國抽象藝術發展成國際化語言的重要藝術家,也都是吳大羽最為出色的學生。在赴法留學歸國後,吳大羽參與創辦杭州國立藝術院(今中國美術學院),是中國現代藝術教育的重要奠基人。在展覽現場中國藝術家的部分,“隱藏”著眾多中國美術教育的先驅大家。而他們中的絕大部分,都與南京這座城市有著千絲萬縷的聯繫。

拉個不完全名單來感受下:顏文樑,中國現代美術教育的奠基人,與胡粹中、朱士傑共同創辦蘇州美術專科學校(今南京藝術學院),中國美術界“四大校長”之一;祝大年,中央工藝美術學院(今清華大學美術學院)創始人之一、中國現代工筆重彩的開拓者;吳作人,中國現代藝術教育重要奠基人;蘇天賜,美術教育家、中國當代傑出的油畫家……

顏文樑(1893-1988),《金蕊流蘇》,1963

祝大年(1916-1995),《花團錦簇》,1973

吳作人(1908-1997),《芍藥》,1950

蘇天賜(1922-2006),《自有春暉滿槐》,1962

被徐悲鴻譽為“中國油畫風景第一人”的李瑞年不僅是中國油畫先驅,也是傑出的美術教育家,歸國後他與中國“油畫民族化”道路的開拓者呂斯百、新中國美術教育先驅黃顯之等人一道,成為徐悲鴻領導的中央大學藝術系教育隊伍的核心成員。呂斯百還曾與敦煌藝術研究院創始人常書鴻等人共同創立“中國留法藝術學會”,推動中國現代藝術發展。

李瑞年(1910-1985),《芍藥花開》,1982

呂斯百(1905-1973),《盆菊》,1948

黃顯之(1907-1991),《玻璃瓶花》,1964

常書鴻(1904-1994),《閱盡人間春色》,1975

倪貽德于1928年留日歸國後投身美術教育,並深入鑽研美術理論與繪畫技法。龐薰琹則是新中國第一所工藝美術高等學府——中央工藝美術學院的創立者,他與倪貽德同為中國首個現代藝術團體“決瀾社”的創始人。

左:龐薰琹(1906-1985),《玉帶紅絨》,1973-1974;

右:倪貽德(1901-1970),《桃花灼灼》,1960年代

展覽中還有一位“決瀾社”重要成員,便是中國現代藝術女性先鋒丘堤。【動靜無盡:館藏花卉主題藝術傑作】大展將女性藝術家置於敘事結構更為關鍵的位置,如藝術總監申舶良所言,展覽的每一個章節都在著力凸顯女性藝術家在藝術轉化和演進中的重要作用,以此強調她們非凡的創造力和精神能量,以及長期被低估的、對於藝術史的卓越貢獻。

於是我們在現場看到“中國西洋畫家中第一流人物”潘玉良,看到法國藝術家協會沙龍首位中國女畫家方君璧,看到繪畫、音樂、舞蹈“三位一體”的女性藝術先驅謝景蘭,看到“民國傳奇”張靜江之女、“南洋畫派”唯一女性先鋒張荔英……

丘堤(1906-1958),《蜀葵》,1939

潘玉良(1895-1977),《青瓶紅菊》,1944

方君璧(1898-1986),《白色康乃馨》,1955

謝景蘭(1921-1995),《花之舞》,1970

張荔英(1906-1993),《三色堇》,1940-1947

還有首位進入法國國家美術協會的傳奇女畫家蘇珊·瓦拉東,現代女性藝術先驅瑪麗·羅蘭珊,“裝飾藝術女王”、波蘭藝術家塔瑪拉·德·藍碧嘉、“美國現代藝術之母”喬治婭·歐姬芙、“波點女王”草間彌生……還有21歲就在法國藝術界展露頭角的弗朗索瓦·吉洛,始終堅持以獨立意志開拓自己的藝術道路,即便強大如畢加索也無法阻擋她的光芒。

蘇珊·瓦拉東(1865-1938),《一束玫瑰、矢車菊與蕨類》,1930

瑪麗·羅蘭珊(1883-1956),《花》

塔瑪拉·德·藍碧嘉(1894-1980),《繡球花與檸檬》,約1922

喬治婭·歐姬芙(1887-1986),《紅掌》,1923

草間彌生(1929-),《花》,2008

弗朗索瓦·吉洛(1921-2023,法國),《玫瑰花叢》,2013

花·期:遊刃有餘辦展,從從容容看展

以上部分僅能呈現展覽作品小小小小的一部分精彩內容,而在“動靜無盡:館藏花卉主題藝術傑作”展覽現場,拉好感的觀展體驗絕不止“故事鏈”式空間敘事以及對於女性藝術家的關注。位於第三章節角落、自主開發的“藝術植物百科”互動屏也是大大的加分項,解析全場藝術作品所涉花卉種屬等植物學關聯知識的互動查詢系統,將研究成果進一步轉化成為每一名觀眾可觸可感的知識養分。

“體驗昇華”便是本次大展的第三大看點,而對於觀眾最大的利好消息便是:德基藝術博物館正式實行“365天不閉館、夜間開放到零點”的創新運營模式,成為全球唯一一家“全年開放到零點”的博物館。觀眾在擺脫時間束縛、實現“看展自由”的同時,博物館還將提供每半小時一場的高頻次講解服務。

與煥新大展同步上線的還有“典藏數字庫”,展覽中的所有作品均可線上上檢索,可放大細節的高清圖像與詳盡資料、以及博物館積累的更多核心館藏資源與最新研究成果都將以數字化形式逐步向公眾開放。

而對觀眾來説更為利好的資訊是,“動靜無盡:館藏花卉主題藝術傑作”展仍將不斷煥新,它同藝術史一樣是不斷書寫的“未完成”,只要研究繼續,就將有更多具有關鍵性轉折意義的花卉作品新增入展。德基藝術博物館無疑選擇了一個極佳的研究母題與載體,正如館長艾琳接受採訪時説的那樣:“站在全球的高度,選擇風景畫,人們可能會去想這個地方是哪;選擇人物,會去想這個人是誰。“但花是“通”的,它可以跨越國界、讓人忽略一些不必要的隔閡與“雜音”。中西方藝術家都會去畫花,就像我們還是小孩子的時候,都曾畫過一朵花——我們都曾是畫花的孩子,長大之後,做個不忘看花的大人也不錯。

我很喜歡展館中閱讀區入口的那句話,出自古羅馬著名哲人西塞羅,他説:“如果你有一座花園和一座圖書館,你就擁有了你所需要的一切。”放到南京,還可以在花園和圖書館的基礎上,再加上一座藝術博物館。對於德基這樣的藝術博物館,你永遠可以對其有所期待。

深秋初冬的南京正值最好的時節,天氣不冷不熱,滿街都是桂花香。德基藝術博物館真是挑了個好日子煥新開展,而這樣的一天,也真是個看花的好日子。

展覽期間的每一天,都可以是看花的好日子。(致謝德基藝術博物館提供圖片)