2025年9月13日,張曉剛在松美術館的大型回顧個展“讀者與作者”開幕,亦張曉剛迄今為止最大型的個展。作為最有國際影響力的中國藝術家之一,張曉剛的藝術創作長達五十餘年。策展人崔燦燦將其橫跨1975至2025年的作品以情感邏輯為基本線索,運用聚類分析的方法進行策展,讓讀者們關注到身為作者的張曉剛亦是大時代讀者的身份,跨越時空,“閱讀”張曉剛的創作,感知其精神活動的轉化邏輯,成為展覽生效的構成部分。

“讀者與作者”展覽海報 (松美術館提供)

“我們是無法脫離自己所處的時代來審視自身的,”張曉剛説,“中國的社會太特殊了,它永遠處於一種劇烈的變化之中……你時刻都會被外部的環境所提醒、所影響。”這樣的影響不斷穿插在其創作線索之中,甚至已無法僅僅通過時間而分類。作品既有時代帶給他的集體特徵,又充斥著個人經驗的圖像;既是個人記憶凝聚又成為不可忽視的時代縮影。因此,策展人崔燦燦以集群分析的方法進行展覽佈局,將張曉剛橫跨五十年的創作進行聚類分析,在沒有預設類別標簽的情況下,通過分析作品之間的關聯性,將數據劃分為若干個“集群”,使得同一集群內的作品具有高度相似性,而不同集群間的對象則差異顯著。展覽模組從一個小家庭的宿命開始,到“大家庭”的出現;再到多年後的“失憶與記憶”;而後是幾條更為漫長的線索:相隔40多年的“病的夢魘”和“蜉蝣日記”;最後是“物的辭典”和“一次旅行”。

展覽空鏡 (松美術館提供)

“讀者與作者”是展覽的主題,也是展覽最主要的線索。崔燦燦的最初靈感始於他讀到的一篇關於詩人奧登的評論文章,其中提到了“讀者性”與“作者性”的説法。實際上,奧登自身也與張曉剛有著一些相似之處,詩人奧登自身就是一位讀者,他強調與讀者的互動性,會根據讀者而調節自身創作。奧登的創作題材和風格多樣,其作品涵蓋了對社會現實、個人情感、宗教信仰等諸多方面的思考。他與張曉剛一樣,將自己深深捲入時代,側聽並命名了自己的時代,將其稱為 “焦慮年代”。而真正的展覽主題確定則是在各個板塊構建完成之後,“讀者與作者”的概念才最終敲定。

《失憶與記憶:午夜星空》 2008-2025年 布⾯油畫 160 x 200 cm (松美術館提供)

從藝術接受論的角度來看,讀者一直是貫穿藝術活動的重要環節,是它構成了作者的作品完整性。現象學美學家杜夫海納説:“觀眾不僅是認可作品的證人,還是以各自方式完成它的執行者。”只有當藝術作品被欣賞者以 “審美知覺” 把握時,才會轉化為 “審美對象”。本次展覽的特殊性在於,崔燦燦挖掘了張曉剛作為讀者的一面,使得置於展廳內的讀者們意識到,在張曉剛的藝術生涯中,他不僅身為作者而存在,其自身也曾是讀者,也一直有著讀者的一面,這兩者亦可是同時存在的。

展覽現場 (松美術館提供)

一、始於熟悉之外

張曉剛廣為人知的大家庭系列和其童年的小家庭經歷有著千絲萬縷的聯繫,這與其童年經歷相關。童年經歷對成人心理的影響向來是發展心理學和精神分析學説的核心議題之一,歷史上曾有多位心理學家就這一問題進行研究。精神分析之父弗洛伊德認為,童年期未被解決的潛意識衝突導致成人期固著和心理問題;依戀理論的奠基者約翰・鮑爾比稱:“早期依戀模式塑造成年親密關係”;艾瑞克・埃裏克森的心理社會發展理論主張——童年每個階段的危機解決決定成年心理品質。而張曉剛面對性格有些“奇怪”的母親,逐漸形成了敏感、回避、甚至多疑的性格。他的心理機制源自於童年時期母親的影響,因此他有很多以母親為題材的繪畫。而在某一次偶然翻找照片時,他看到了母親年輕時拉手風琴的照片,他才得知那個曾經心中那個陰鬱敏感的母親曾經是一名活潑的女青年。而在畫作中反覆出現的插銷和電燈,則源於父親在其童年時期深入人心的行為——開關電燈。在張曉剛印象當中,他的父親好像一直在拉電燈的開關電源,於是,這成為了他創作中不可忽略的符號。

《我的母親》張曉剛 2012年 布面油畫 200 x 260cm (松美術館提供)

《孤獨的⼿風琴》 2015年 紙本油畫 41.5 x 29 cm (攝影_王然)

1993年《大家庭》的出現為西方提供了一個觀看中國人內心的新線索。它也成為中國當代藝術面對於西方藝術話語壟斷的突破口,成為新圖像。作為讀者,張曉剛在歐洲旅行中學習了西方現代主義大師們的各樣招式。身為作者,他認為自己的狀態、環境和內心觸發的真實與他們是有很大區別的,他畫不出那樣鮮明的色彩,也做不到那樣鬆散的筆觸。於是便從偶然翻出的家庭合影為起始點,收集中國人近百年的合影,形成《大家庭》系列這樣沉穩有力的構成、灰暗詩意的色調,整體的畫面和色塊。訴説著從個人記憶迸發出的、僅屬於那個時代的時代精神,這樣的時代精神絕非孤立存在,而是一種屬於集體的,內在的統一靈魂。於是,在藝術界所熟知的西方話語之外,《大家庭》成為了中國圖像學開端。

《血緣-大家庭:全家福》1995年 布面油畫 100 x 130cm (攝影_王然)

二、生於混沌之上

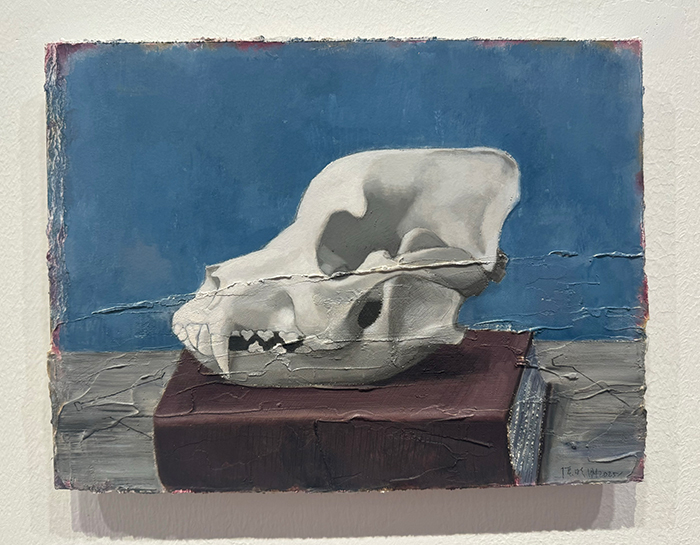

我們應該如何面對死亡?張曉剛本次的個展中,“病的夢魘”和“蜉蝣日記”這兩個部分跨越了40餘年,但實質上卻在思考同一個問題——何為生死?最初始於張曉剛酗酒後的一次住院,在病房裏度過了26歲的生日,也第一次感受到生與死的距離。隨後他的作品便開始傾訴生命,認為藝術應有嚴肅的初衷,才能抵達嚴肅的結果。在這個階段,他創造了《表皮5號:狗頭》、《角色9號:孿生1號》等與死亡、疾病等相關的作品,如此種種,更多令讀者看到與肉身相關的,關乎死亡的思考。

《表皮7號:狗頭》2025年 油彩,綜合材料 30 x 40 cm (攝影_王然)

《角色9號:孿⽣1號》 2019年 布⾯油畫、紙張、棉繩拼貼 200 x 150 cm (攝影_王然)

跨越多年之後,“蜉蝣日記”系列則是一種精神層面的生死討論,作為大時代的讀者,應如何以作者的姿態來進行書寫?個體化的感知如何引發讀者通感?在這些問題下,張曉剛持續了之前的拼貼創作方式,使得那些柔軟的紙張毛邊,好似通往另一個精神世界,如何算做真正的生?如何又定義為真正的死?

《蜉蝣日記:2020年7月10日-對話》,2020年,紙本油畫&拼貼79.5 x 99.5 cm (松美術館提供)

《蜉蝣日記:2022年6月21日--滅火器》,2022年,紙上油畫、紙張拼貼,80 x100 cm (松美術館提供)

三、忠於感知之沿

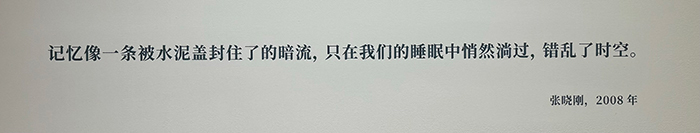

弗洛伊德在精神分析美學中早已將意識分為三類:潛意識、前意識、意識,其中,只有意識可被完整、清晰地感知。因此,對於真正想表達的事物而言,永遠無法達到完整訴説。在松美術館二層出口位置赫然映著張曉剛2008年的一句話:“記憶像被水泥蓋封住了的暗流,只在我們的睡眠中悄然淌過,錯亂了時空。”或許在這個時候他就埋下了某些關於探尋“潛意識”的種子。

松美術館現場 (攝影_王然)

《失憶與記憶:閉著眼的男孩》 2006年 布⾯油畫 200 × 260 cm (松美術館提供)

在這個展覽的最後章節“一次旅行”中,講述了張曉剛2024年濕壁畫之旅之後所做的系列創作,在這個系列當中,他又進行了創作方式的轉化,首先是畫布材料的創新,他用石膏作底,在多層畫紙反覆疊加後進行作畫,在這個階段,他已將畫布作為創作的整體。創作內容上,他打破了他起初追求“完整性”的執念,光影和色塊以及結實的造型功底,配上小尺幅、碎片化的題材,使得這個系列的作品像古老的文明碎片。崔燦燦在策展手記中提到:“它們零零散散,伴隨著藝術家反反覆復的實驗,速度異常緩慢。疊加的痕跡,時間包漿的效果,讓圖像和語言的質感幾乎同時來臨。”

展覽現場 (松美術館提供)

《表⽪8號:⼩卡》 2025年 油彩,綜合材料 40 x 30 cm (攝影_王然)

或許,這正是我們日常思維的圖像顯現,只是它在時間方面,被張曉剛用這樣一種手法拉長了時空,只有這樣,才能離完整的真實更進一步。

作者:王然

2025年9月17日