復旦大學藝術館外景圖,圖/復旦藝術館

文_陸亦瑝

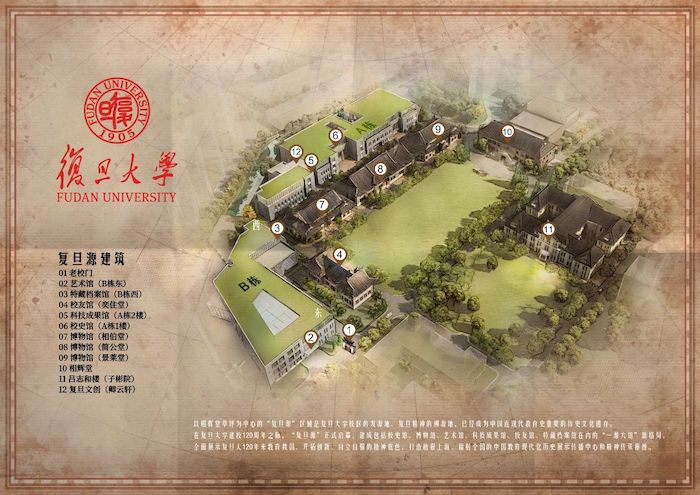

2024年5月18日上午,復旦大學舉行“復旦源”文化育人功能區啟用儀式,“復旦源”文化育人功能區是以相輝堂草坪為中心,建成“一源六館”的新格局,校史館、博物館、藝術館、科技成果館、校友館和特藏檔案館交相輝映。

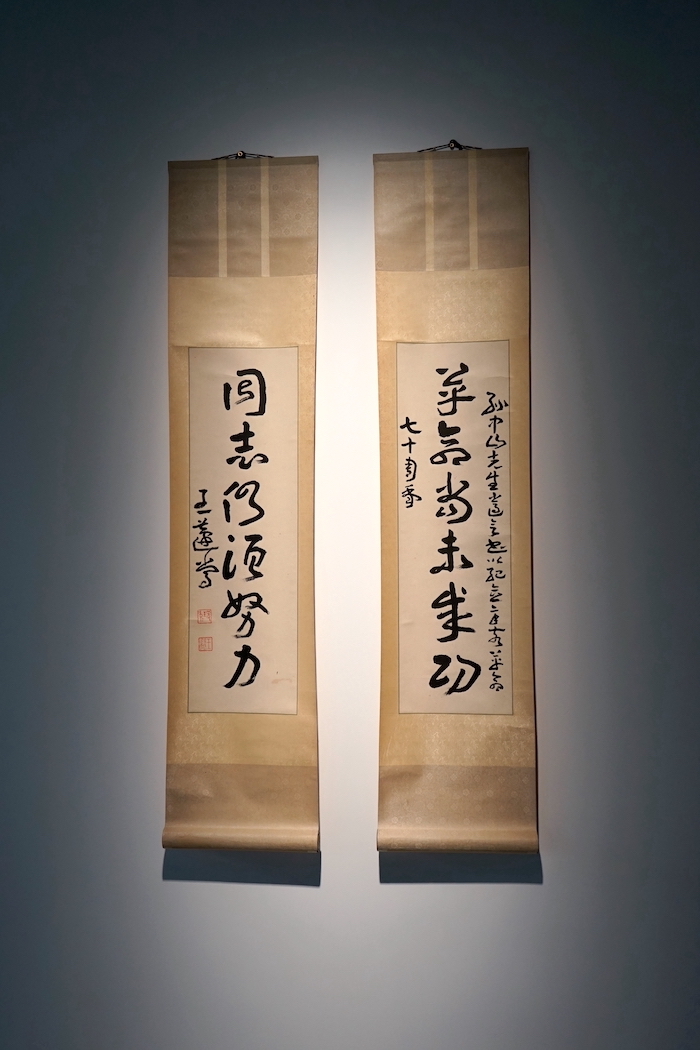

同日,作為紀念復旦大學建校120週年活動之一,復旦大學藝術館揭幕(正式開館為5月24日)。復旦大學藝術館由知名美術教育家、建築師潘公凱教授擔任館長。首展由復旦大學哲學學院教授魯明軍擔任執行策展人,本次展覽共計41位國內外藝術家參展,包含王蘧常、朱東潤、吳劍嵐、潘公凱等10位復旦師生校友,共同為復旦120週年獻禮。

1920 年復旦大學校舍全景圖紙,圖/復旦大學

復旦大學“復旦源”文化育人功能區,圖/復旦大學

“日月復光華”出自《尚書大傳》“日月光華,旦復旦兮”,詮釋了日月更疊、光輝永續的意象,蘊含歷史將不斷重復,不斷向前。展覽聚焦當代認知、日常精神、氣候危機與AI時代的創造力等當下時代的緊迫議題,分為四個單元——“重山復水”“復其見天地之心”“萬物以復”“一陽來復”,分別探討“古與今——傳統與當代”“一與多——自我與他者”“人與物——差異與共生”“技與道——演算法與魔法”四大議題。策展團隊摒棄線性或因果關係的敘事模式,而是採用並置的方式來呈現這些議題,構建一個平等對話的網路結構,觀眾被引導重新審視人與時間、與空間、與他者、與自然、與技術之間的複雜關係,從而激發更深層次的思考與共鳴。

展覽現場

第一單元“重山復水”

第一單元“重山復水”聚焦中國傳統藝術與當代藝術的對話,探討傳統如何在當代語境中煥發新生。從古至今,山水探討的是人與自然的關係,本單元通過繪畫、雕塑、裝置等多種藝術形式,展現藝術家對傳統文化的創新詮釋與當代轉化,展現在後殖民主義語境下如何重寫山水精神。

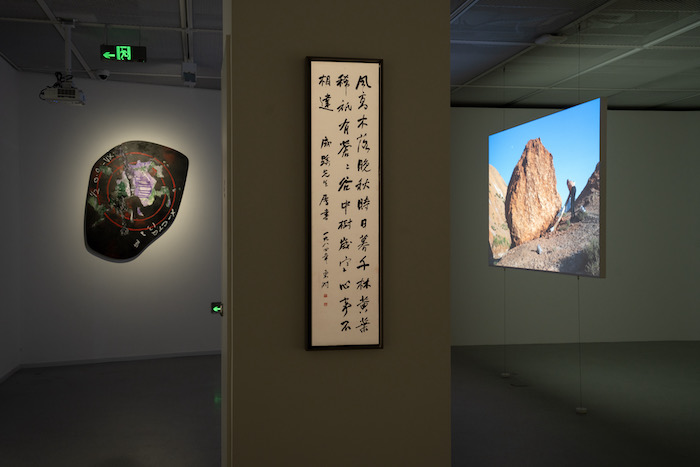

展覽現場,右側為莊輝的《祁連山系-22》,左側為蔡堅的《把握》 圖/復旦藝術館

《祁連山系-22》影像中,莊輝試圖以個人之力撬動一塊天然紅色巨石,這種西西弗斯式的努力以失敗告終,但以此成功傳遞了個體對自然的致敬。蔡堅的《把握》聚焦于“賭石”行業,作品中那些流動或破碎的圖案在被真石漆覆蓋後,再經由機械手段強行破壞,揭示了價值判斷的主觀構建性與臨時性。此外,谷文達的《<唐詩後著>碑林四係》、王天德的《北苑問雪圖》等作品一同訴説這文化、歷史的解構與重構。

谷文達《<唐詩後著>碑林四係》

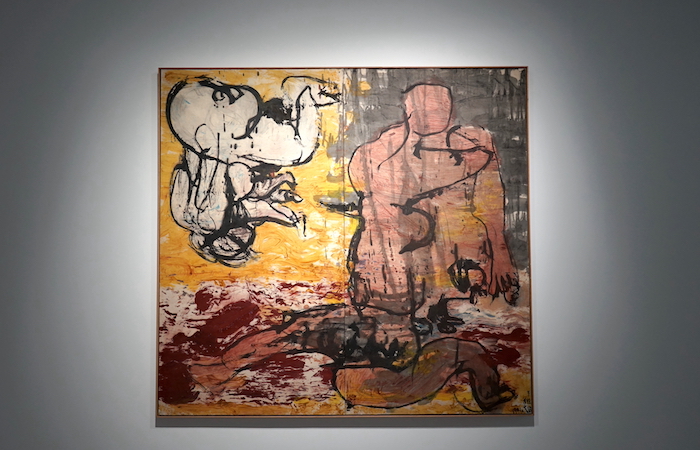

袁運生《測不準的距離》

楊福東《留蘭》

王蘧常《“革命”“同志”聯》

第二單元“復其見天地之心”

第二單元“復其見天地之心”借由“一”與“多”的古老分歧,探究個人與集體、中心與邊緣的關係問題,探問藝術與日常、精神與物質的交融與糾葛。通過互動裝置、行為藝術等形式,探討藝術如何塑造個體精神世界,引導觀眾思考藝術在日常生活中的意義與價值。

作為參展的復旦校友之一,馮駿原保留了賈德的極簡主義形式,將賈德“堆疊”系列作品中用不銹鋼、鐵和有機玻璃製成的“盒子”替換成了軍綠色“豆腐塊式”棉被模型,觸發了軍隊、兵役或是宿舍生活的集體記憶。藝術家鳥頭將上百張尺幅相同的矩形照片並置、排列,以“橫、豎、橫”的結構構建整體畫面,其中相片瞬間捕捉的雲影、樹影、光影在互相碰撞和連結中生長為一個具有流動性的文本。徐震的“意識形狀”心靈健身操從舞蹈、體操和多種宗教文化儀式中獲取靈感,融入祭祀、膜拜、禮儀的相關動作範式,通過健身操這一具有集體主義的行為將抽象的社會規訓機制轉化為可參與的行為藝術,通過讓觀眾“用身體思考”,達成了比理論批判更深刻的認知顛覆。

劉建華《塔器》

徐震《意識形狀》

鳥頭《左右》

李明《ME|WE》

第三單元“萬物以復”

第三單元“萬物以復”講述了在人類世危機的背景下,西方哲學轉向中對“不以感知主體為基礎的本體論”的諸多探討,與老莊智慧遙“萬物並作,吾以觀復”相呼應,推動了生態批評與當代藝術的範式融合,希望在藝術作品中尋找到“萬物皆化”的創生之力。

展覽現場,中為邱宇《骨節中的異響》

“齊物”追求平等的存在論,否定人為的價值等級劃分,主張差異性的本質同一性。李山以“解綁”為方法論,通過解除玉米的基因抑制,使其釋放原始性狀,進行生命本質的討論,呼應莊子的“大同”思想。復旦校友曹舒怡通過形態各異的生物雕塑,追溯“前人類”生命史中有機物與無機物的物質迴圈,探討生命與環境協調共生的交織關係。皮埃爾·于熱通過影像作品《一種道路(未耕種)》記錄非人類生命體的自主發展,以非人類中心的視角編織生態敘事,邀請觀眾重新審視人類在生命世界中的位置。

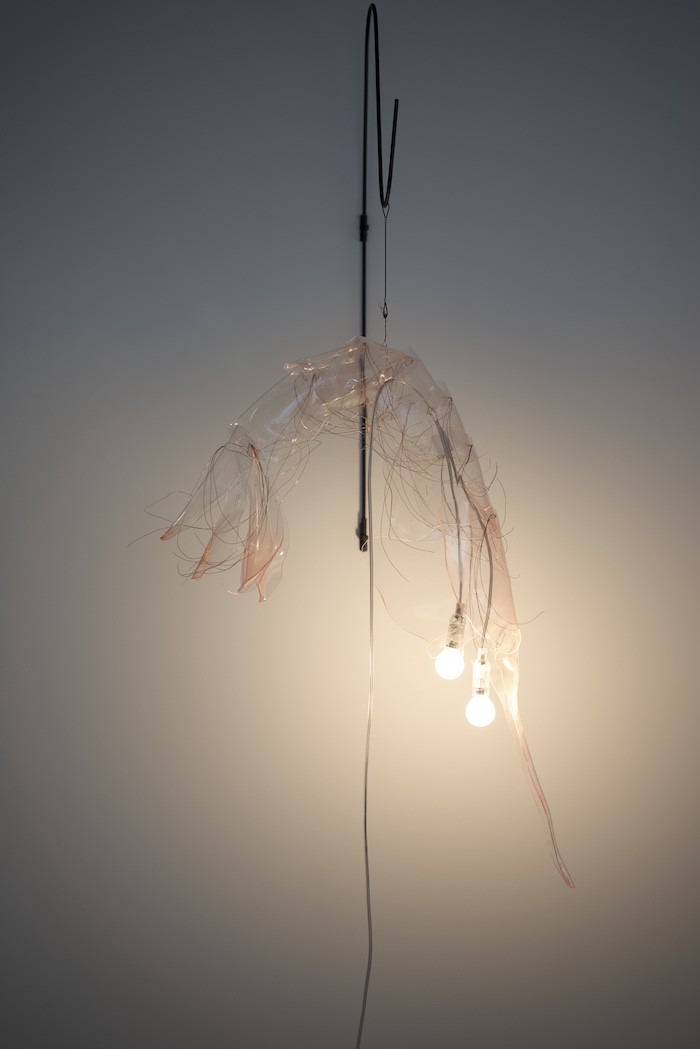

本單元的一些作品從批判的角度審視人與自然的關係,卡西亞·福達科夫斯基通過放大的蝦殼和下垂燈泡的組合,構建失衡環境的隱喻,龍盼“穿過”展覽墻體的銅樹訴説自然與工業、技術的角逐和交融。樹皮之下是密集的電纜網路,如同植物根系自然蔓延,纏繞樹根,看似潔凈的雲計算實則侵蝕並纏結著生態網路。

曹舒怡《牙刺之一-七》

龍盼《風鈴》

龔劍《心靈之眼—鬱金香和洋水仙》與XMAN- R1機器人

卡西亞·福達科夫斯基《現在我明白了,儘管已經太遲了,我們並非總是從相同的角度看待事物(炙烤)XXXII》圖/復旦藝術館

第四單元“一陽來復”

第四單元“一陽來復”展望藝術與未來技術的結合,探討人工智慧、虛擬現實等前沿科技如何拓展藝術的邊界,展現藝術家對於未來的想像。曹斐的《套娃宇宙》充滿魔幻現實主義氣息,身穿制服的科研人員、綠皮火車、俄羅斯套娃,這些歷史碎片被重新打撈、裝配,勾勒出一段充滿鄉愁的未來主義平行時空。馮駿原通過侵入性的異形物帶領觀眾徘徊于空無一人客機的內部,這種令人不安的景像是藝術家對“空怒事件”展現的社會不平等性的回應。

幽靈般無處不在的技術正重寫這當代與未來世界,李丹將沙漠景觀與數字偽影結合起來,構建“戈壁幽靈學”。陸平原的雕塑作品《刑戮螯爪先師》被魏明德的《潛意識的黑洞》長卷包繞,沿著畫卷搭建的螺旋型小徑,觀眾被引入以AI生成的神像所構成的“賽博神龕”。通過“數據符咒”召喚出來的靈媒是AI生成的“技術之靈”,這仿佛是當今時代的幽靈顯性。

馮駿原《空怒》

李丹《戈壁幽靈學》

魏明德《潛意識的黑洞》

“無平不陂,無往不復”,歷史永遠在迴圈往復中向前推進,每一次閉環,也是新迴圈的起點。觀眾從展覽營造的過去與未來、個人與集體、人類與自然、現實與想像的藝術魔法洞穴中走出,走向下一場儀式的序章,山重水復,柳暗花明。

開幕式現場

正如復旦大學黨委書記裘新在啟用儀式致辭中所説,“復旦源”是復旦的,也是上海的;是校園文化地標,也是城市文化名片;是學校育人場域,也是市民共用空間。在未來,復旦藝術館將以跨學科、前沿性和國際性為特色,聯動國內外優質資源,策劃高品質展覽與公共教育活動,打造校園文化新地標。通過一系列精彩紛呈的公教項目與學術活動,邀請觀眾見證哲學和科學、藝術和技術的跨界共生。

展覽海報

據悉,展覽將持續至2025年10月10日。5月24日起,觀眾可通過“復旦源”小程式提前7日(不包括當日)預約參觀“一源六館”,包含藝術館《日月復光華》,博物館《中華文明溯源展》《為了民族的解放與進步——革命文物中的復旦和復旦人》等多個展覽。