2025年5月13日,由中央美術學院與雲岡研究院聯合主辦,中共北京市房山區委宣傳部、北京房山雲居寺文物管理處、山西省靈岩雲岡石窟保護基金會、大同雲岡文化旅遊産業發展有限公司提供支援的“般若——鄭勤硯作品展”在山西大同雲岡美術館開幕。

本次展覽共展出鄭勤硯教授的百餘件重要作品,集中呈現她在中國傳統文化精神指引下,為保護好世界文化遺産,讓人們感悟中華文化、增強文化自信,深入挖掘雲岡石窟蘊含的各民族文化交流互鑒的歷史內涵,以獨特藝術視角,呈現傳統與創新交融的視覺盛宴。

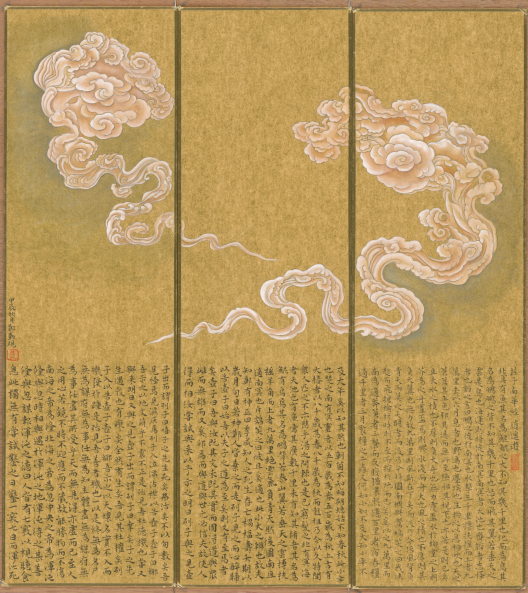

通過作品與雲岡石窟、雲居寺經典文物之間的跨時空對話,展現鄭勤硯教授對“般若”內涵與文化傳承的獨特理解與個人化表達。作品涵蓋大型書法長卷、融合北碑風格的系列組畫及多件具有代表性的當代作品,內容豐富,形式多樣,體現了傳統與當代、理性與靈性、造像與筆墨之間的有機融合。展覽不僅構建出一場視覺與思想並重的藝術交響,也生動展現了中華美學中“禪意”與“匠心”的交融之美。作為鄭勤硯教授的重要個展,“般若”既是其藝術探索與學術積累的集中呈現,更是一場以藝術語言回應生命本質、對話歷史文明的文化之旅。

開幕式嘉賓合影

開幕現場

中國入世首席談判代表、博鰲亞洲論壇原秘書長龍永圖,中國藝術研究院原院長、非物質文化遺産中心主任連輯,大同市委常委、常務副市長翟永清,中國國家畫院原副院長、書法篆刻院執行院長曾來德,中國民辦教育協會藝術教育專業委員會理事長、高教出版社原黨委副書記劉立國,文物出版社社長張自成,中央美術學院科研處處長于洋,中央美術學院人文學院院長黃小峰,中央美術學院教授、博士生導師鄭勤硯,《光明日報》文藝部美術評論版主編張玉梅,北京房山雲居寺文物管理處主任張貯桐,北京房山雲居景區公司總經理高秀平,北京授漁計劃公益促進中心主任兼秘書長高繼輝,雲岡研究院黨委書記劉建勇,雲岡研究院院長杭侃,雲岡研究院黨委委員、副院長何建國、閆丁,雲岡研究院黨委委員、文化遺産保護與監測中心主任盧繼文,大同大學黨委常委、副校長石鳳珍,山西省書法家協會副主席徐曉梅,太原師範學院美術與影視學院院長常曉君,大同市文物局副局長王偉,大同市雲州區副區長張偉莉,大同美術館館長高射等出席開幕式。

范迪安 中國美術家協會主席、中央美術學院原院長

展覽前言

范迪安 中國美術家協會主席、中央美術學院原院長

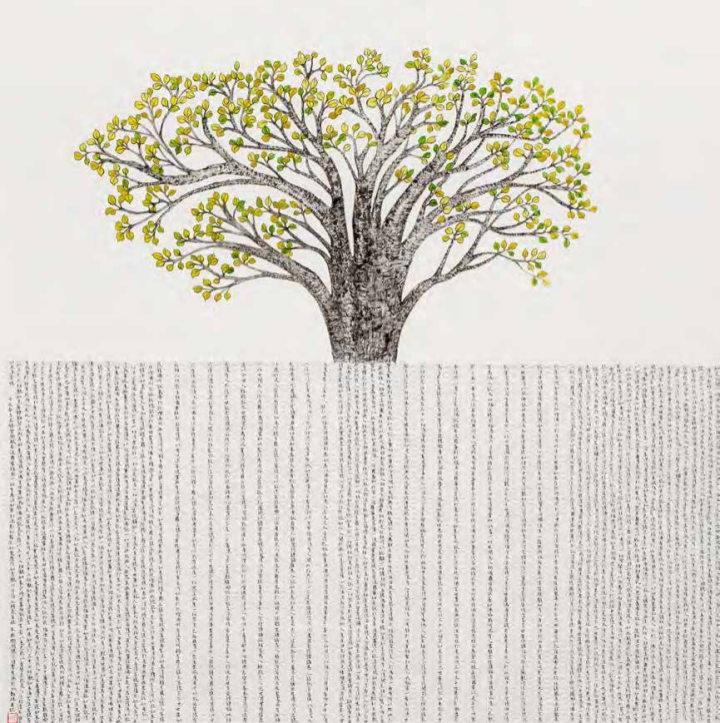

鄭勤硯有充分的藝術秉賦,業精於勤,慧質蘭心,求文雅古意,博採眾長。觀其畫作,既有以心造境、充滿文人畫傳統意味的山水,更有以情入境、別開生面的花鳥。她筆下的花卉草木,既得自於對自然生命的感受,更是參禪悟道、于靜穆中感懷生命的吟咏,佈局造型都不落凡俗,直取“一花一木一世界”的情境,在筆墨和賦彩上意隨自然,勾畫點染間如用心呵護花木的存在,不忍驚擾它們的世界。她將花木形象置放于大片空自之中,以“沒骨”筆法塑造形象,以淡雅之色渲染氣息,畫出木之儀態,葉之神情,花之容貌,在意境上充分體現出“禪宗”對事物的態度,畫出可視可感的生命氣象。一種恬靜、虔誠的精神注入筆,化為滿幅的清風與流韻。

本次展覽以“般若”智慧為核心,通過藝術家的書畫創作與雲岡石窟、雲居寺經典文物的古今對話,構成跨越時空的文化關聯,為觀眾呈現中華藝術中“禪意”與“匠心”的交融之美。她始終秉持著一種“墨中見禪”的理念,雲無形卻能承載雨雪雷霆,心無相卻能容納悲喜萬象,由此呈現出空靈澄凈的藝術風格,引導觀者深入思考藝術與自然、心靈與世界之間的深層關係。

當180米長的絹本長卷心經作品高懸呈現于“心跡”空間中時,觀眾需舉頭仰望,環繞其四週進行全方位觀賞,以此突破了常規讀圖的局限,構建作者與觀眾通過“心經”共鳴的無限可能。此長卷使用行、草、隸等多種書體,在傳統絹本柔軟的材質裏破障拓境,傳遞堅韌不拔的力量與空靈優遊的藝格。

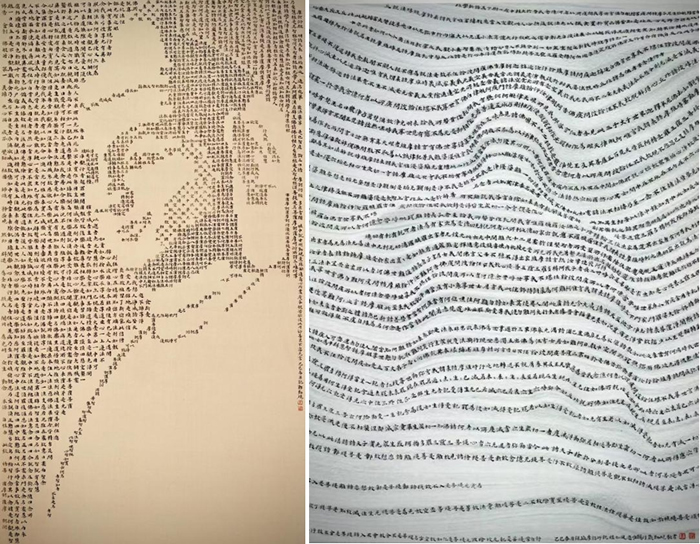

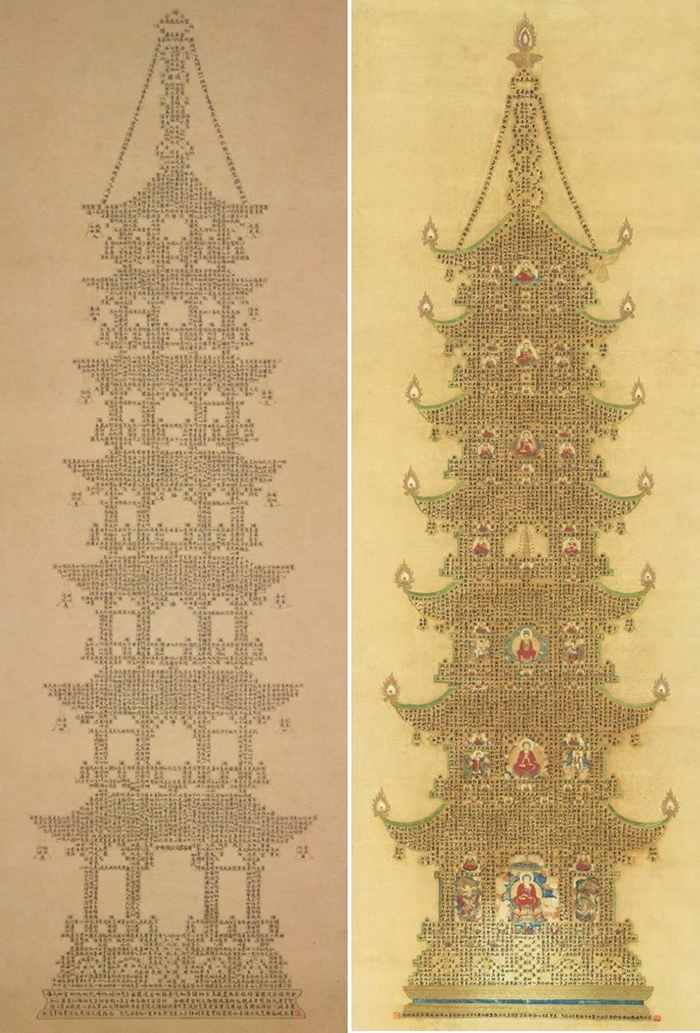

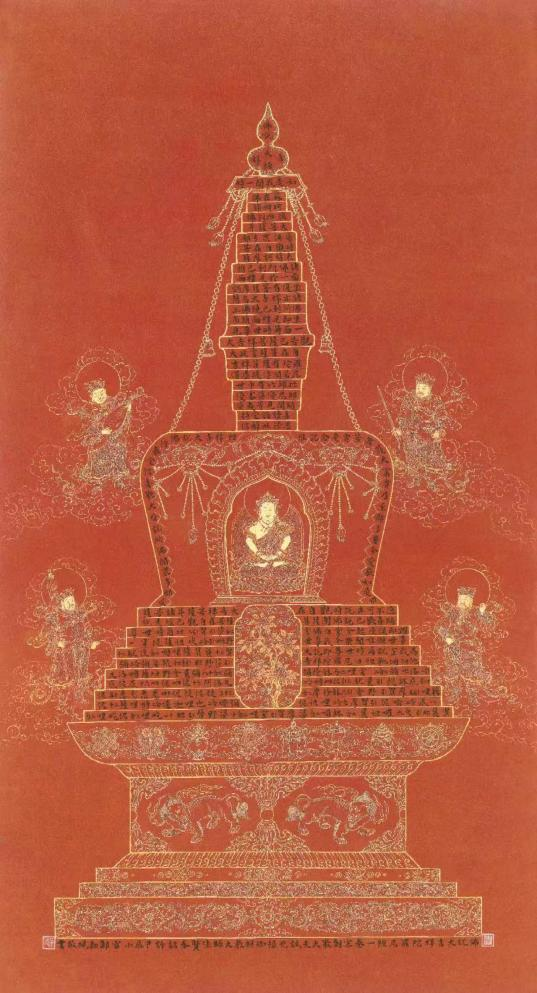

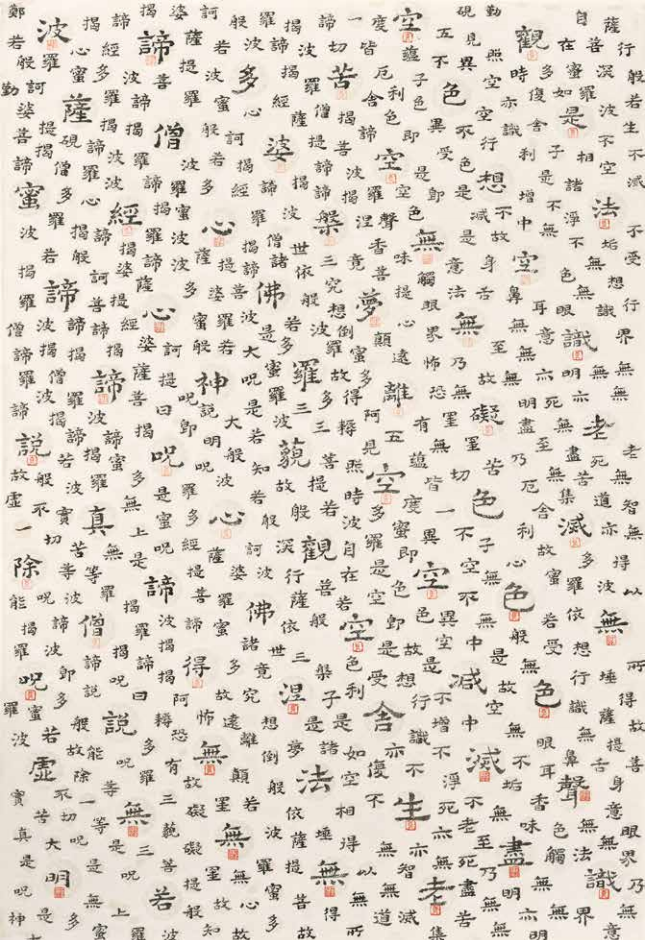

在作品《光明境》中,將一整部《金剛經》書寫成寶塔的形制,密密麻麻的文字書散發著“般若”之光,文明的密碼塑成莊重的塔身,在筆墨上整體優雅從容不激不厲,點畫精到遒潤一筆不茍,結體寬博自然,淡然之意趣躍然紙上,以超然寫意契合“應無所住而生其心”的智慧境界。

鄭勤硯以“般若”為精神內核的創作實踐,既是對雲岡千年造像藝術基因的當代解碼,亦是對東方繪畫文脈的創造性傳續。其筆下墨色交融處,可見佛光流轉的澄明之境;線條縱橫間,暗藏石窟造像的筋骨氣象。她以現代視角重釋傳統宗教美學的精神圖譜,將壁畫斑駁的時空肌理轉化為絹紡上的詩意敘事,令沉靜千年的佛影在當代的線構與墨層中浮現出隱約的視象與彩影,傳遞出”般若”的深意。此展不僅是一場跨越千年的美學對話,更以“筆墨當隨時代”的自覺,為中華文化遺産的活化作出了充滿哲思與溫度的踐行。

開幕致辭

中央美術學院科研處處長于洋宣讀中央美術學院院長林茂賀信

尊敬的各位嘉賓、領導、藝術界同仁們:

最美人間五月天,不負春光與時行。今天大家齊聚世界遺産雲岡石窟,在雲岡美術館共同見證鄭勤硯教授的個展“般若”開幕。作為中央美術學院美術教育學科的中堅力量,鄭勤硯教授多年深耕少兒美術教育研究,成果豐厚;作為在藝術領域深植中華優秀傳統並具有時代精神的藝術家,她的作品與雲岡的豐厚遺産進行了古今對接,用藝術化的當代語言從新的角度闡釋雲岡的雕刻藝術,呈現傳統與創新交融的視覺盛宴。

“般若——鄭勤硯作品展”通過書畫創作與雲岡石窟等經典文物的對話,讓觀眾感受雲岡石窟文化的博大精深,以藝術的形式推動雲岡文化的傳承與發展。雖然本次我因外出訪問無法親臨現場,但是看到大量新作圖時,依然激動不已。其中不乏大尺幅構圖別致、心思縝密、筆力勁道的《大自在》《如風過》《光明境》等作品,令我很想親臨現場仔細觀賞作品盡精微的細節和致廣大的張力。《光明境》系列作品將書法文字以點成線、以點成面,進行組合和詮釋,汲取傳統文化中的慈悲、智慧、平和等精神力量,這些由字組成的當代視覺圖像,無不讓人看到背後堅毅的力量和平和強大的精神能量。讓我們從留白的字裏行間,望見多民族共繪的星河和中華文化強大的生命力、凝聚力。這類創作代表著中國當代藝術的重要發展方向——在文明根脈中尋找應對現代性挑戰的智慧,其藝術實踐為傳統文化資源的當代轉化提供了獨特的風格樣式。

這是雲岡的風骨,是般若的力量!更是文化自信最生動的實踐!值此展覽開幕之際,我謹代表中央美術學院向雲岡研究院的學術慧眼和創新精神致敬,向策展與布展團隊的工作人員致謝,更向鄭勤硯教授始終立足於弘揚中華美育精神進行藝術探索和以美育人的學術品格表達我的敬意。

祝賀本次展覽開幕!千年雲岡,般若生輝,願每個人都能從拈花一笑中獲得力量和智慧!

林茂

2025年5月13日

雲岡研究院院長杭侃主持開幕式

雲岡研究院院長杭侃主持開幕式,並在致辭中表示,雲岡研究院始終致力於推動文物研究與時代精神的融合,未來我們也將持續支援類似具有文化深度與學術價值的藝術探索。感謝鄭勤硯教授的傾力創作,她以深厚的藝術修養和獨特的文化感悟,深入挖掘雲岡石窟、雲居寺等歷史資源,構建出一套富於哲思與審美張力的藝術語言。她的作品不僅讓人感受到“般若”智慧的澄明與包容,也展現出中華文化的柔韌與廣博。我們欣喜地看到,在藝術家的筆下,古老的石窟文化煥發出新的生命力,成為連接傳統與當代、民族與世界的重要橋梁。

雲岡研究院黨委書記劉建勇致辭

雲岡研究院黨委書記劉建勇認為,雲岡石窟作為世界文化遺産,是中華文明多元一體、開放包容的生動見證,其藝術魅力跨越千年,至今仍熠熠生輝。“般若——鄭勤硯作品展”正是護好世界文化遺産雲岡石窟、推動傳統文化創造性轉化與創新性發展的重要實踐。期待今後能與中央美術學院在文化遺産研究、藝術創作、藝術教育、人才培養等領域開展更為廣泛而深入的合作,攜手並進,共同書寫文化遺産保護與藝術創作融合發展的新篇章,讓雲岡石窟這一人類文明瑰寶綻放更加璀璨的光芒。

中國藝術研究院原院長、非物質文化遺産中心主任連輯致辭

中國藝術研究院原院長、非物質文化遺産中心主任連輯在致辭中説到:“這是我第二次參加鄭勤硯教授的藝術展覽。與上一次相比,這次的展覽內容更為豐富,也帶給我更深的感動:首先,鄭教授不僅外貌優雅,更注重日常儀容的得體,這種對他人的尊重和對生活的態度令人感動;其次,作為一位學術造詣深厚、成果豐碩的教授,她始終低調、平和,這種謙遜的力量讓我深受啟發;第三,她對佛教藝術、美術史等領域擁有深入而獨到的研究和理解,這種廣博的學術積累令人敬佩;第四,在浮躁、快節奏的當代,她依然能夠靜心專注于其藝術世界,不被外界干擾,這種專注本身就是一種修行。”

中國入世首席談判代表、博鰲亞洲論壇原秘書長龍永圖致辭

中國入世首席談判代表、博鰲亞洲論壇原秘書長龍永圖致辭時認為,鄭勤硯教授的創作充分利用中國寶貴的歷史文化古跡,實現在經濟、社會、教育及提升國際傳播影響力等各方面的價值。當今世界是高科技人才競爭的時代,新一代人才所需的創造力與審美素養密不可分,所以我們需要更多像鄭教授一樣,通過創造性詮釋中國傳統文化、為中國美育教育開闢嶄新天地的藝術家和藝術教育家。期待中國藝術家以更自信的姿態參與全球文化治理,架起更多文明對話的橋梁;通過文化和旅遊的深度融合,推動強化國家軟實力,為實現民族復興和人類命運共同體貢獻力量。

中央美術學院教授、博士生導師鄭勤硯感動致謝

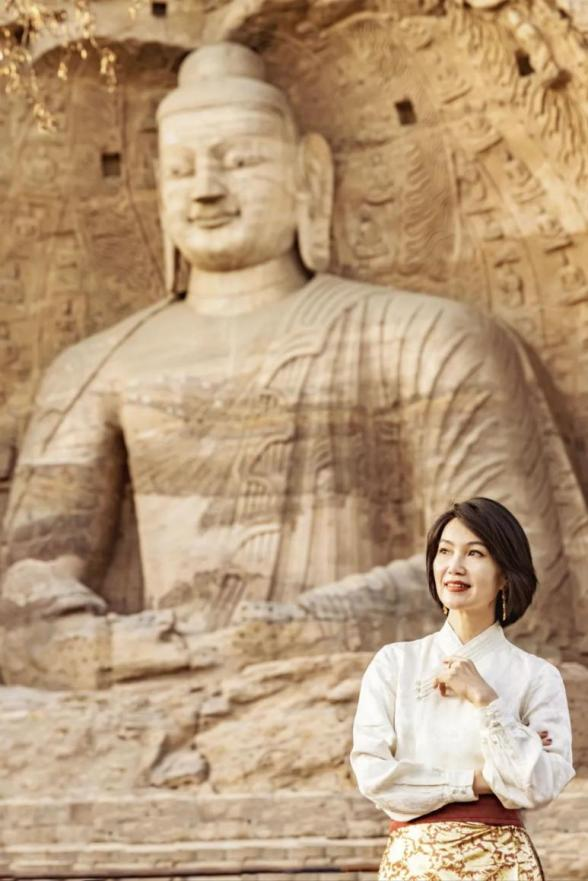

中央美術學院教授、博士生導師鄭勤硯首先感謝了中央美術學院的培養,和雲岡研究院提供的展示平臺。她解讀道,展覽名為“般若”,意為智慧,這是每個人努力追求的境界。在此展覽背後則是無數智者智慧的結晶。“每次站在雲岡石窟前,我總會被一種深邃的寂靜擊中。那些岩壁上的佛陀,低眉垂目,仿佛在無聲地傳遞著般若’的智慧——那是超越言語的覺悟,是看透生命本質的清澈。我的筆墨或許也能成為另一種鑿刀,去雕刻心中的信仰。雲無形,卻能承載雨雪雷霆;心無相,卻可容納悲喜萬象。‘般若’是所有為此展付出辛勤汗水、默默耕耘、無私奉獻的所有人智慧的集中展現,它不在高深的文辭中,而在每一個人平凡的生命裏。我用一顆赤子之心致敬千年雲岡,般若生輝,感恩有您。”

大同市委常委、常務副市長翟永清宣佈展覽開幕

捐贈現場

鄭勤硯向雲岡研究院捐贈其作品《大吉祥經》、《大自在》,劉建勇代表雲岡研究院接受捐贈,同時向鄭勤硯頒發《收藏證書》。

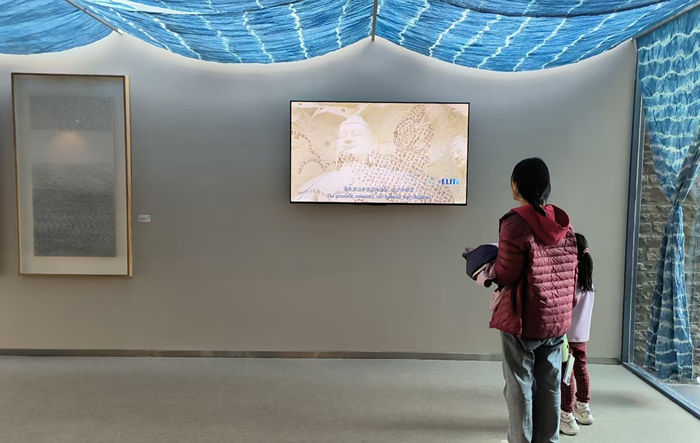

嘉賓觀展現場

開幕當日,在雲岡美術館舉辦“般若——鄭勤硯作品展”學術研討會。會議由雲岡研究院院長杭侃主持。

學術研討會嘉賓合影

嘉賓發言集錦

中國入世首席談判代表、博鰲亞洲論壇原秘書長龍永圖

中國入世首席談判代表、博鰲亞洲論壇原秘書長龍永圖:

當藝術創新紮根民族文化基因時,反而能獲得更廣泛的國際共鳴。鄭勤硯教授既未刻意迎合西方審美範式,也未陷入符號化表達的窠臼,而是以“般若”這一東方哲思為核心,構建起跨文化的理解通道。這種“以古釋今”的創新背後,是堅定而不狹隘的文化自信。在數字經濟時代,中國文化正在經歷從"文物保護"到"文化創生"的範式轉變。令人振奮的是,這種創新也在重塑文化消費的群體結構。展覽吸引大量年輕觀眾沉浸于禪意空間,證明傳統文化通過創造性轉化,完全能夠贏得新時代的價值認同。

中國藝術研究院原院長、非物質文化遺産中心主任連輯

中國藝術研究院原院長、非物質文化遺産中心主任連輯:

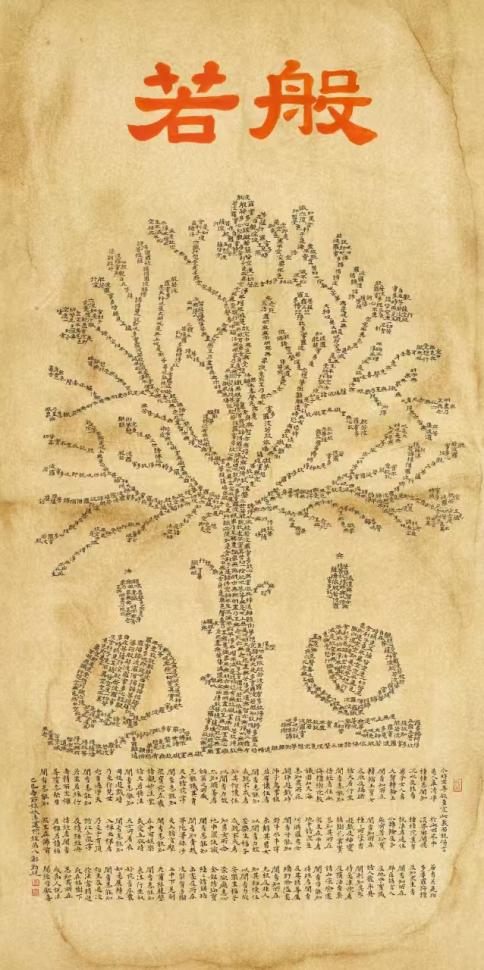

第一,鄭勤硯教授的展覽在某種意義上打通了東西部文化的歷史脈絡。她來自西北,而西北正是佛教藝術東傳的重要通道,後北魏遷都平城(今大同),才有了雲岡石窟的藝術基礎。鄭教授正是這一歷史文化走廊的傳承者,她的研究與創作延續了這段歷史文脈。其次,佛教文化不僅僅是一種宗教信仰,它同時承載著教育、教化和藝術審美等多重功能。在古代,很多知識的傳播正是通過寺院完成的,佛教藝術也深度融合了世俗藝術的表達。在鄭教授的作品中,我們看到她以書法造像,以蠅頭小楷寫經刻像,這不僅是技藝的展現,更是她個人修身、修心的過程。第三,展覽本身的意義,不僅在於其藝術展示,更是一種文化成果的呈現,是鄭教授長期學術積澱和精神修為的集中體現。

中國國家畫院原副院長、書法篆刻院執行院長曾來德

中國國家畫院原副院長、書法篆刻院執行院長曾來德:

這次展覽以藝術與宗教的深度互動為核心,構建了一個“以藝悟道、以道潤藝”的創造性場域。鄭勤硯教授通過傳統佛教文化遺産的當代轉化,展現了“藝術宗教化”與“宗教藝術化”的雙向融合:既以藝術承載宗教精神,又以宗教滋養藝術創新。這不僅是對傳統宗教藝術的致敬,更是一次對現代藝術與宗教關係的創新探索,為當下文化發展、文化認同的建構路徑和超越功利的精神回歸提供了重要啟示。

雲岡研究院院長杭侃

雲岡研究院院長杭侃:

本次展覽是雲岡研究院系列策劃中的重要一環,以“般若”為題,取自鄭勤硯教授作品中的核心意象,寓意著通向智慧的精神境界。要達到“般若”,需內心澄明、靜中生慧,正如鄭教授的創作所呈現的那樣——作品與人格融為一體,展現出深厚的文化底蘊與精神魅力。展覽落地雲岡研究院,契合雲崗研究院作為世界文化遺産保護機構的使命。希望通過這樣的藝術呈現,推動中華優秀傳統文化的傳播,尤其重視兒童美術教育的普及。我們也深信,美育應從兒童抓起,這正是鄭教授作品的又一重要價值所在。

中國民辦教育協會藝術教育專業委員會理事長劉立國

中國民辦教育協會藝術教育專業委員會理事長劉立國:

鄭勤硯教授的書畫展不僅展現了作品的藝術價值、文化價值和精神內涵,也體現了中華文化的深厚底蘊。相比之下,她更看重其中所蘊含的教育價值,也希望鄭教授能將每次展出的作品系統整理、編輯成冊,使更多孩子能夠閱讀、學習,通過優秀作品感受中華文化的魅力和精神實質。讓傳統文化在滋養心靈中發揮作用,助力孩子們健康、茁壯地成長。

中央美術學院科研處處長于洋

中央美術學院科研處處長于洋:

鄭勤硯教授此次以“般若”為主題的展覽,選址與時機都具有重要意義。展覽匯集了鄭教授近年來圍繞佛教經典與宗教人物創作的代表性作品,展現出她深厚的藝術修養與文化思考。作為我國美術教育領域的重要學者,鄭教授長期致力於少兒美育及中國畫、書法的創作與研究。本次展覽不僅體現了她在藝術探索中的成果,也以獨特的視覺語言回應了中華傳統文化在當代的轉化與弘揚。對推動中國文化走向世界、增強文化自信具有積極意義。

中央美術學院人文學院院長黃小峰

中央美術學院人文學院院長黃小峰:

首次目睹鄭勤硯教授的展覽作品是在微信推送上,但當我親臨現場端詳時,仍頗覺驚訝與震撼,仿佛壓縮于手機薄屏中的空間與氣場數倍涌現撲面而來。作為中國古代美術的研究者,我認為鄭教授藝術的可愛之處,在於其對古典視覺藝術精華與當代書畫的形式融合,以及敬畏古心的純粹狀態。譬如她比照摩崖石刻而作、琳瑯懸于大廳中央的漢字裝置,讓人聯想古代畫匠在峭壁上刻佛經的恒心與毅力。此外,鄭教授身為女性文人,也是教育名師,不僅醉心探索多樣媒介,也貴在追求佛教境界,故非常自豪能與鄭教授在中央美術學院共事,期待鄭教授今後可以貢獻更多精品力作。

山西省書法家協會副主席徐曉梅

山西省書法家協會副主席徐曉梅:

觀看鄭勤硯教授的展覽,深受震撼,這種震撼並非源於宏大場景,而在於她在細膩精巧中展現出的深厚藝術修養。她以繪畫描繪佛像,又以書法文字構建金塔,將圖像與文字融于一體,令人印象深刻。這種融合展現出極高的藝術智慧,也體現了女性藝術家特有的細膩與包容。她的作品中有一幅描繪她與孩子們上課的場景,傳達出溫暖柔和、教書育人的情懷,令人動容。這些作品不僅具有藝術價值,更承載著深刻的教育理念和文化精神,值得我們深入欣賞與學習。

北京房山雲居寺文物管理處主任張貯桐

北京房山雲居寺文物管理處主任張貯桐:

此次展覽,我們帶來了房山雲居寺的重要文化資料,雲居寺自隋代以來,歷經六朝,是中國石刻金文文化的重要傳承地。鄭勤硯教授去年在雲居寺石經博物館的展覽廣受歡迎,此次展覽將兩處文物巧妙結合,展現出新的意境和面貌。未來我們希望借助雲岡在文物保護和研究方面的經驗,進一步提升雲居寺的文保水準和展陳能力,砥礪前行,促進中國傳統石經文物的傳承與活化。

太原師範學院美術與影視學院院長常曉君

太原師範學院美術與影視學院院長常曉君:

鄭勤硯老師的這次展覽,是中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性表達的一個生動案例。通過將佛教造像與中國文字融合,鄭老師開創出獨特的藝術語言,實現了形式與內涵的高度統一。既傳達傳統文化精神,又展現深厚人文情懷。這種藝術探索不僅具有較高的美學價值,更具有重要的社會美育意義,在青少年文化自信的培育上發揮了積極作用。因此,我認為這是一次極具教育價值和文化引導意義的展覽。

部分展出作品

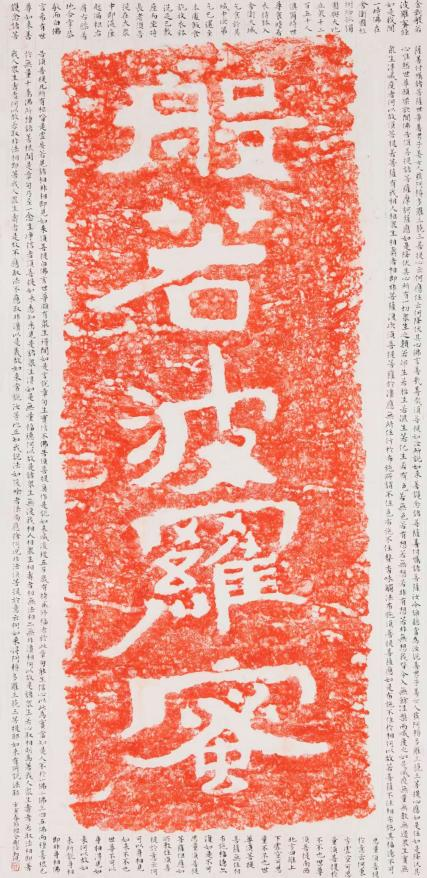

智慧彼岸 紙本拓片 63cm×129cm 2023年

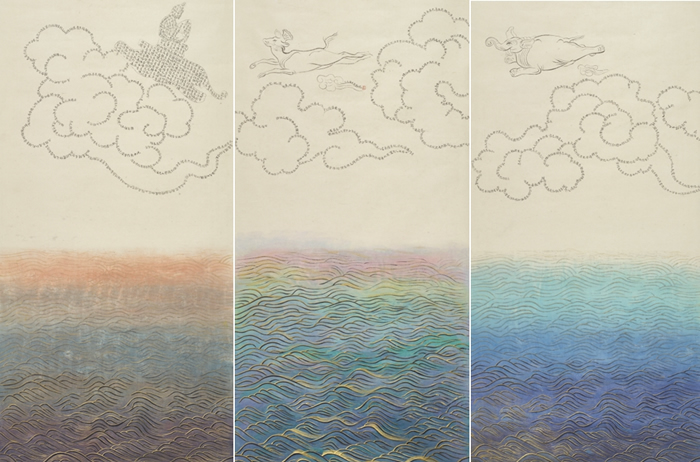

乘象飛波 紙本設色 210cm ×417cm 2025年

雲象踏瓊 紙本設色 136cm×278 cm 2025年

(左)大自在 絹本墨色 72cm×135cm 2025年(右)如風過 紙本墨色 72cm×135 cm 2025年

(左)光明境 紙本設墨 88cm×240 cm 2025年 (右)寶塔金剛經 紙本設墨 101cm×300cm 2025年

樹下對畫 紙本墨色 69cm×120cm 2025年

大吉祥經 紙本墨色 72cm ×132cm 2025年

禪的容顏 紙本設色 100cm×65cm 2020 年

逍遙雲天 金箔設色 50cm×50 cm 2024年

拈花一笑 金箔設色 50cm×50 cm 2024年

空無我 紙本設墨 65cm×95cm 2025年

傳承 紙本 設色 125cm×250 cm 2025年

展覽現場

自5月1日開展以來,“般若:鄭勤硯作品展”每天平均有一萬多人次觀展,受到廣大群眾歡迎。展覽將展至2025年8月28日。

鄭勤硯

鄭勤硯,中央美術學院教授,博士生導師。中國美術家協會少兒美術藝委會主任,教育部全國中小學美育教學指導委員會副主任兼秘書長,中國書法家協會會員,中國美術家協會會員。曾在美國紐約哥倫比亞大學、芝加哥藝術學院做訪問學者,在國內外舉辦個人作品展十余次。發表學術論文百餘篇,著作9部,有《中國美術教育史略》《中國傳統美術教育思想》《外國美術教育史》等,編譯少兒藝術圖書200余冊,在美術教育領域具有廣泛影響。

鄭勤硯多次舉辦作品展覽:2025年于北京東嶽美術館舉辦“樹的故事——鄭勤硯和Niamh Cunningham瑞蓮(愛爾蘭)的藝術聯展”,2024年于北京雲居寺石經博物館舉辦“雲起時——鄭勤硯雲居文化書畫作品展”,2023年于北京銀帝藝術館舉辦“水雲間——鄭勤硯作品展”,2022年于北京東嶽美術館舉辦“錦繡中國——鄭勤硯作品展”,2019年于北京東嶽美術館舉辦“桃李不言——常銳倫、鄭勤硯師生作品展”,2017年于北京東嶽美術館舉辦“動靜之間——鄭勤硯與瑪麗貝絲的藝術對話”,2015年于北京炎黃藝術館舉辦“禪悅之美——鄭勤硯作品展”,2012年于芝加哥亞洲藝術研究所舉辦“禪的容顏——鄭勤硯紙上作品展”。

“般若——鄭勤硯作品展”

“般若——鄭勤硯作品展”

主辦單位 :

中央美術學院,雲岡研究院

支援單位 :

中共房山區委宣傳部

北京房山雲居寺文物管理處

山西省靈岩雲岡石窟保護基金會

大同雲岡文化旅遊産業發展有限公司

展 期 :

2025年5月1日—8月28日

展覽地點:

雲岡美術館