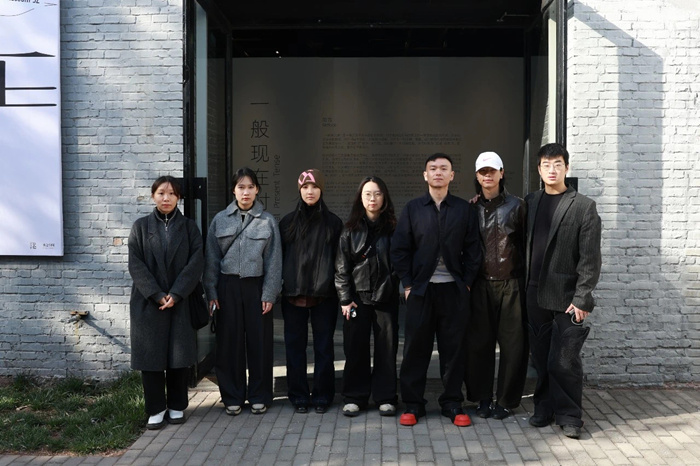

嘉賓及藝術家合影留念

3月29日下午,“一般現在時”當代藝術群展于在美侖美術館·聖之空間正式開幕。

本次展覽集結13位藝術家、18件當代藝術作品,通過多元媒介對"當下性"進行切片式探討,在時空交疊中重構藝術與現實的對話關係。策展人羅書杭與13位新銳藝術家、多位藝術界嘉賓及觀眾共同開啟了一場關於“時間”與“感知”的思辨與對話。

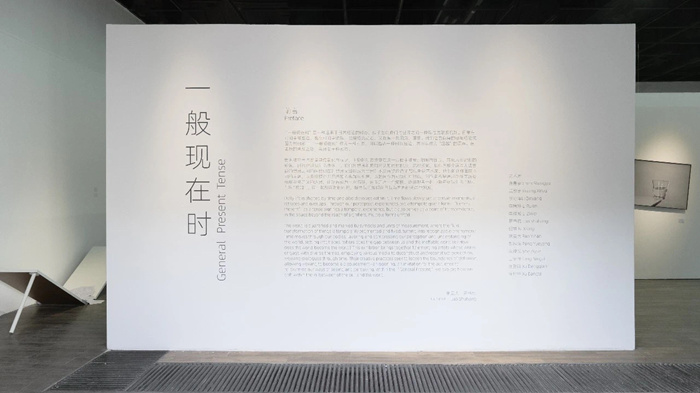

“一般現在時”以語法概念比喻個體與經驗的相對狀態,當觀者介入藝術作品,詞語本身的含義産生變體,流向詞語本身,流向更多的可能性。展覽通過裝置、攝影、影像等多元媒介,探索“現在”作為時間經驗的多重維度形態。展列的作品,如同語言,它的所及之處隨著觀者的識別與確認無限生成,觀者也在這個超越的場域裏進行連接與對話,一同共振。

中國文聯出版社黨委書記、董事長尹興宣佈展覽開幕,湖南美術出版社副社長蔡立樂,中央美術學院教授、博士生導師葛玉君,中華世紀壇策劃總監、中國美協策展委員會辦公室主任高敬分別致辭。跨媒體藝術家、獨立搖滾製作人曾元滔,獨立策展人王麟,獨立策展人李裕君,美侖美術館·聖之空間執行負責人劉鑫等出席開幕式。開幕式由策展人羅書杭主持。

湖南美術出版社副社長蔡立樂致辭

蔡立樂:編織青年藝術的“超文本褶皺”

湖南美術出版社副社長蔡立樂從藝術生態建構者的角度,勾勒出青年創作的未來圖景。他提出,當代藝術出版已從傳統的記錄者轉型為“語法催化劑”——正如展覽中褶皺鋁盤將平面變為立體,出版社正通過書籍、展覽、國際網路的交織,將青年藝術家的實驗性表達編織成動態的“超文本生態”。那些看似未完成的筆觸、充滿不確定性的裝置,在蔡立樂眼中正是藝術生長的裂縫:“我們不僅要為這些‘隱約的表達’提供破土空間,更要讓青年的在地創作通過跨學科對話接入全球藝術語法系統。”他特別強調觀眾角色的轉變:“當一塊舊布因觀者的凝視成為紀念碑,當鋁盤的褶皺被不同視角重新解讀,藝術便從藝術家的獨白走向了全民參與的復調劇場。在這個演算法統治注意力的時代,青年藝術家用‘褶皺美學’完成的,恰恰是一場對扁平化世界的優雅抵抗。”

中央美術學院教授、博士生導師葛玉君致辭

葛玉君:解碼“00後藝術世代”的安靜革新

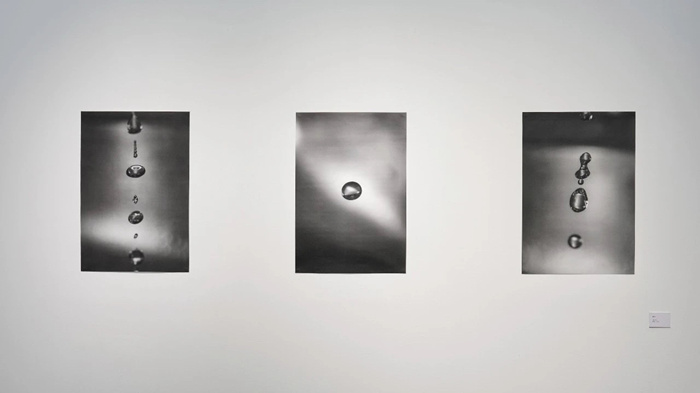

中央美術學院教授葛玉君在致辭中,以學術視角揭示了展覽背後深層的代際文化密碼。他指出,參展藝術家多為90年代末至00年後出生的“疊加世代”——這群成長于全球化與資訊化浪潮下的年輕人,既有跨文化學習的國際視野,又自帶對日常經驗的在地性哲思。出乎意料的是,當人們預設他們的創作會充滿數字技術的喧囂時,展廳卻呈現出一種“安靜的震撼”:水滴裝置將轉瞬即逝的流動固化為永恒的時間琥珀,褶皺鋁盤以物理形態隱喻多重時空的折疊,舊布碾展則將平凡物升維為文化想像的紀念碑。這種對技術的創造性疏離,恰恰展現了數字原住民對科技浪潮的反思深度。“他們用未完成的筆觸和日常碎片的重組,完成了一場哲學層面的語法實驗,”葛玉君強調,“這在某種意義上顛覆了‘青年藝術=技術狂歡’的刻板標簽,讓我們看到00後藝術家對個體生命經驗的冷峻凝視與超維轉譯。”

中華世紀壇策劃總監、中國美協策展委員會辦公室主任高敬致辭

高敬:策展作為新藝術生態的“時空樞紐”

高敬指出,從2008年聖之空間首展“個案·藝術史和藝術批評中的藝術家”,到今日“一般現在時”對AI時代的回應,聖之空間作為一座致力於推動當代藝術前沿探索的藝術空間,更是一個跨界的實驗場。在這裡,策展猶如思想的引擎,為藝術與公眾提供碰撞的“臨界點”,如何理解和運用好“策展”是時代的課題,本次展覽策展人羅書杭所從呈現的是一場深耕細作的策展,他的策展是從問題意識到知識生産的過程,將13位藝術家的創作轉化為抵抗演算法同質化的‘異托邦’。這裡的水滴不是數字代碼,而是凝固的哲學追問;褶皺鋁盤不只是金屬變形,更是折疊時代的精神切片。”她寄語青年策展人:希望青年策展人能以主動進取的姿態,拓展策展的主題、路徑與方法,在文旅融合與文化消費的新場景中為展覽文化的多樣性做出努力。

中國文聯出版社黨委書記、董事長尹興宣佈展覽開幕

展覽策展人羅書杭主持開幕式

黃欣宇、李梓溦、彭越洋、李瑞琳、羅書杭、徐邦特、倪雄等藝術家到場,陳晟宇、李沁洋、潘奕含、佘梓悅、唐寧梓、徐登謙等藝術家線上聯動。

到場藝術家合影(從左至右:黃欣宇、李梓溦、彭越洋、李瑞琳、羅書杭、徐邦特、倪雄)

現場直擊:分享會——“世界之前,我們之間”

開幕式結束後,策展團隊與藝術家們引導觀眾沉浸觀展。展廳內,裝置的光影變幻、影像的時間切片與攝影的瞬間定格相互碰撞,觸發觀眾對“當下”的個性化詮釋。隨後的藝術家分享會上,創作者們以作品為媒介,與觀眾展開關於“存在”與“感知”的即興對話。

分享會現場

分享會現場

展覽現場

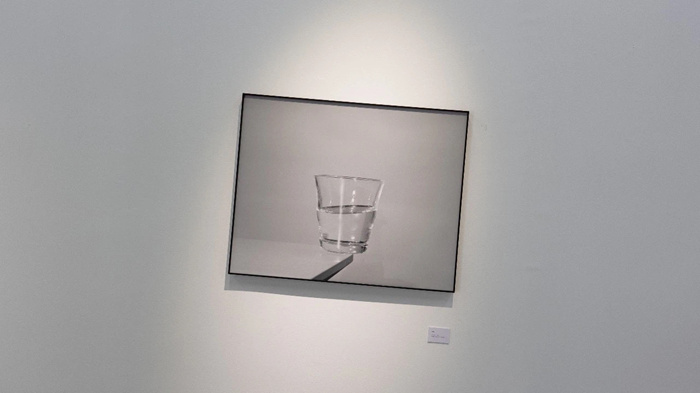

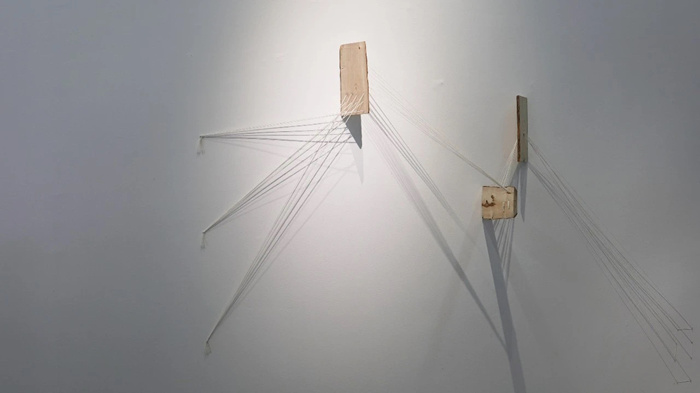

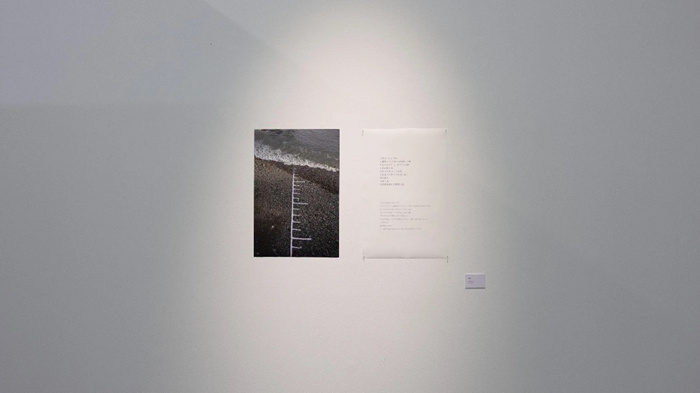

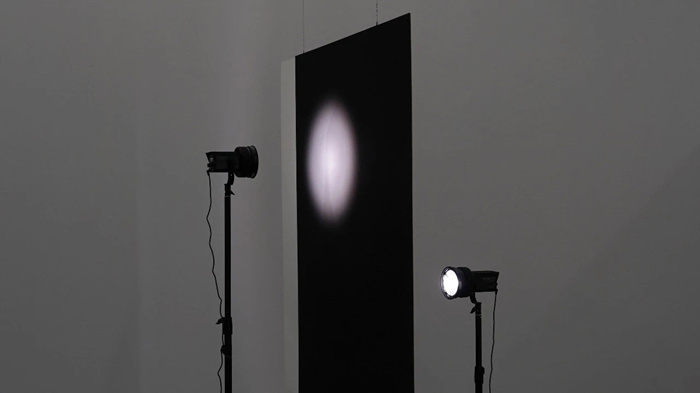

展覽作品

潘奕含作品《一滴》

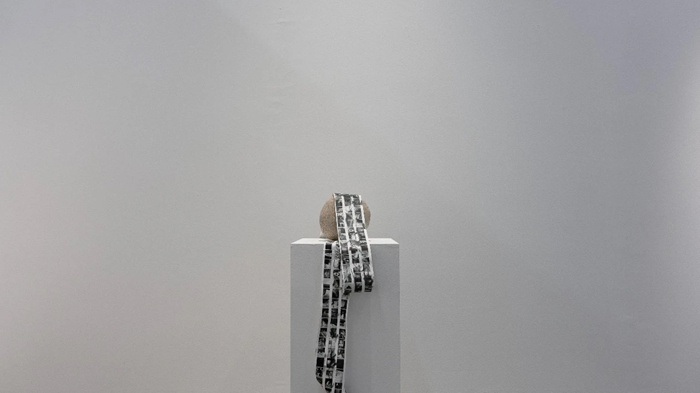

倪雄作品《之後之前》

佘梓悅作品《三又二分之一》

羅書杭作品《默寫系列》

徐邦特作品《存在之織:都市自然的安眠詩》

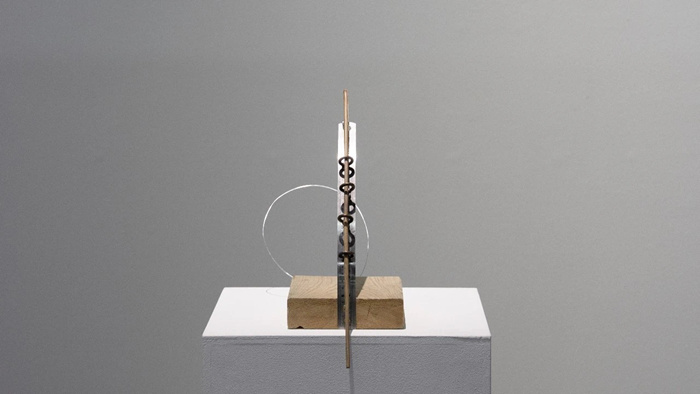

彭越洋作品《秩序的理念》

徐登謙作品《火箭和降落傘》

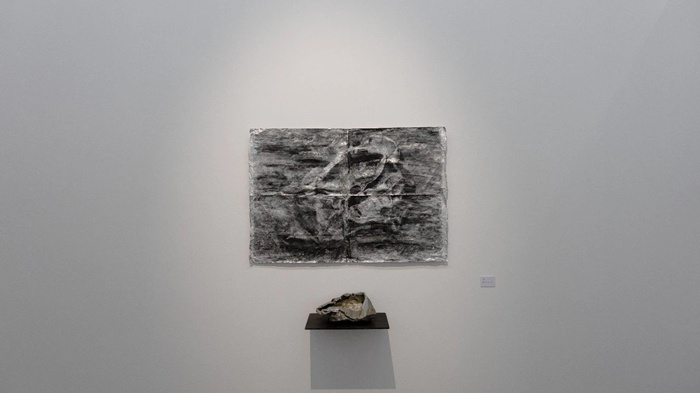

李梓溦作品《欲靜,欲止》

李瑞琳作品《歸零》

羅書杭作品《沒有人比我們更接近對方第一章》

陳晟宇作品《眼》

彭越洋作品《錯位》

徐登謙作品《一起》

黃欣宇作品《臨界點捕捉行為記錄——50/3秒的三種二維資訊形態》

李瑞琳作品《痕跡》

李沁洋作品《震顫》

唐寧梓作品《羅馬》

羅書杭作品《沒有人比我們更接近對方第二章》

關於策展人

羅書杭,1997年⽣于湖南⻓沙,本科畢業于暨南⼤學導演係,現于倫敦藝術⼤學中央聖⻢丁學院攻讀當代攝影:實踐與哲學碩⼠學位。他的作品圍繞圖像、影像與裝置等媒介展開,探討知覺體驗作為現象結果的⽣成機制與邊界。他關注個體、時間、存在及其之間的相互作⽤與纏繞關係,以平靜的觀看進⼊到現實的側⾯,使⾃身的在場成為⼀種擬態。他的作品曾在三影堂廈⻔攝影藝術中⼼舉辦個展,並在⾹港藝術中⼼,湖南美術館(⻓沙),⼗⼆時⾠(⻓沙),半⼭畫廊(寧波),FUJI Film X-SPACE (上海),The Good Rice Gallery (倫敦)等地參與展覽。執導電影“春遊”曾⼊圍ifva獨立短片及影響媒體節——亞洲新⼒量·評審推薦單元。相關評論及⽂章發表于《中國攝影報》等媒體。