“流動的盛宴⸺中國飲食文化”特別展覽 圖片來源:香港故宮文化博物館

文_張渤婉

3月18日,由香港故宮文化博物館與故宮博物院聯合主辦的全新特別展覽“流動的盛宴⸺中國飲食文化”在香港故宮文化博物館展出,展期將持續至6月18日。作為“香港藝術三月2025”的重點節目之一,“流動的盛宴”展覽精選逾110件珍貴文物,匯聚故宮博物院及香港故宮文化博物館的珍貴館藏,其中包括來自故宮博物院的8件中國國家一級文物,同時雲集大英博物館、舊金山亞洲藝術博物館、克利夫蘭藝術博物館、香港藝術館和香港茶具文物館的精彩文物。展覽圍繞“跨越生死”“跨越文化”“跨越山水”“跨越時間”四個單元展開,深入探索中國食物器具、飲食習慣和傳統風俗的演變,呈現華夏民族千姿百態的飲食文化和生活面貌。

飲食文化的"流動"是中華民族特有的發展線索。承載著食物和酒水的器具可以作為我們觀察和體會中國飲食文化的一扇窗。世代傳承的樸素信仰“民以食為天”使我們和古人之間産生了無法言説的溫情連結。通過展覽,我們可以見到絲綢之路帶來的中國與中亞、西亞的飲食文化融合,食物種類和食物器具的邊界被不斷拓寬;還能夠窺探明清雅士在花園、果園中聚會宴飲的場面,並透過畫面區懷想先人的悠閒時光如何度過。觀看細緻梳理的飲食器具系列作品,帶領著我們重走一次的從古至今的濃縮旅程。

“盛宴”從不是靜止的——當海明威在著作中用“流動的盛宴”形容巴黎的記憶時,他捕捉的正是文化在時空中的“延展性”。“流動的盛宴”特展以飲食為棱鏡,將這種“延展性”具象化為四種觀看路徑:“文明流動”在青銅器和酒器的紋飾間遷徙,“器物之美”在宋代瓷器的釉色中沉澱,“社交的密碼”于明清的遊宴和雅集處藏匿,而“敘事張力”則在策展思維中綻放。這場展覽提供的不是單向的觀看,而是一把四棱鑰匙,邀請我們解鎖飲食背後層層疊疊的文化地貌。

“流動”的隱喻:飲食作為文明交流與融合的線索

展覽以“流動”為線索,構建了一個跨越時空的文明對話場域,體現出文化傳承的當代姿態。這裡的流動既是空間上的跨越——國寶走出紫禁城,在香港這個國際窗口與全球對話;也是時間上的活化——借助數字科技讓文物煥發新生;更是文化上的交融——在東西方視角的碰撞中,傳統被賦予新的解讀。這種流動不是簡單的位移,而是讓凝固的歷史重新呼吸,在當代語境中延續永恒的生命力。

鳳首壺 唐(618–907年)三彩釉陶 圖片來源:舊金山亞洲藝術博物館

絲綢之路上的飲食交流透過唐代“鳳首壺”和“駱駝”的呈現而躍然眼前,生動再現了絲綢之路上商隊攜帶葡萄酒和香料的熙攘情景。執壺作為一種帶把手與流口的器皿,在西方世界起源較早。從羅馬時期到伊斯蘭時代,這類器形廣泛流行于中亞、西亞地區,後經絲綢之路傳入東亞,在中日兩國被稱作"胡瓶"。正是這種外來器物的傳入,催生了唐代陶瓷的一系列創新器型,包括極具特色的鳳首壺、花口執壺及盤口執壺等新樣式。

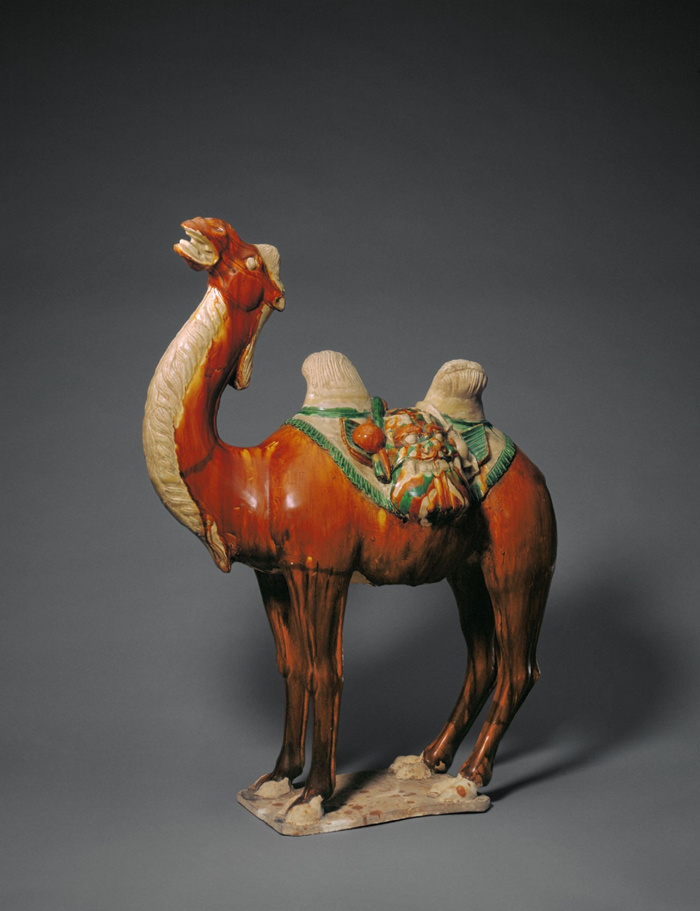

駱駝 唐(618–907年)三彩釉陶 圖片來源:故宮博物院

唐代的墓葬中,經常出土載有貨物的駱駝俑和眼部輪廓深陷且有鬍鬚的胡人俑。駱駝商隊為中國帶來了以胡餅、羊肉、牛奶為主的胡食,以及高足的傢具,改變了中國本來席地而坐的飲食習慣。策展人巧妙借用考古學家張光直的觀點“達到一個文化核心的最佳途徑之一就是通過它的肚子”。器物與社會學命題緊密互動,讓觀眾直觀感受到跨文化互動的活力。

角形杯 唐(618–907年)三彩釉陶 攝影:張渤婉

角形杯 中亞或吐蕃,八世紀早期銀鎏金 圖片來源:克利夫蘭藝術博物館

東方與西方的相遇,不是單行道上的擦肩,而是星河流轉間的相映生輝,彼此在對話中共同塑造著人類文明的宇宙。

角型杯,又稱來通杯,是一種棱角分明的酒器,起源自地中海地區,經西亞、中亞傳入大唐,人面鳥身的紋飾顯示其受到了薩珊王朝(今伊朗一帶)金銀器的影響,而獅子圖樣為唐代常見題材,成為跨文明對話的見證。它的旅程仿佛訴説著,真正的文明從不在流動中稀釋,反而在碰撞中昇華。當我們在展廳與它相遇,看到的是一部超越文物本身的流動的歐亞文明交流史。

唐制三彩釉陶與中東銀鎏金器物的並列展示,展示了唐代酒器在吸納伊斯蘭藝術的技巧和風格時,並非簡單模倣,而是創造性地轉化,造型受到影響的同時,裝飾細節和材質選擇已本土化。展覽通過對比展示唐制和中亞制的角形杯,生動詮釋了中國工匠“創新性發展”的過程。

纏枝菊蓮紋盤 江西景德鎮禦窯廠明永樂(1403‒1424年)青花瓷 圖片來源:故宮博物院

展覽通過絲綢之路講述了唐朝的瓷器故事,而外銷瓷的全球化敘事則在明代徐徐展開。中國青花大盤在元明時期成為暢銷中東的外銷瓷精品。奧斯曼帝國時期的宴飲畫卷生動展現了這些瓷盤的實用場景:賓客們環坐在低矮圓桌旁,共用著盛放在中國青花大盤中的豐盛佳肴——鮮美的烤肉、時令蔬菜、香氣四溢的燴肉飯,以及精緻的水果甜點。這些直徑常達40釐米以上的大盤也帶來了中東地區的共餐習俗,成為當時跨文化貿易的見證。

我們不禁思考:中國工匠如何根據中東市場需求調整圖案設計?展覽並未止步于審美比較,而是進一步引導觀眾思考紋樣背後的文化適應(Cultural Adaptation)現象——如何轉化為目標受眾更為熟悉的文化形式,從而提高作品在異國語境下的接受度和易理解性。

器物之美:飲食文化的藝術昇華

器物之美,恰似一曲跨越千年的文明交響——波斯銀壺的曲線與大唐金盃的紋飾在此共鳴,吐蕃角杯的奔放與江南青花的柔美在此對話。這些器物不僅是靜態的展品,更是流動的文明使者:它們身上鐫刻著粟特工匠的巧思、阿拉伯商旅的足跡、大唐匠人的創造,在絲路的駝鈴與海洋的波濤間完成了審美的嬗變。每一道釉彩的流淌、每一處雕刻的轉折,都訴説著文化相遇時的碰撞。

作父丁尊西周(西元前1100–西元前771年)青銅圖片來源:故宮博物院

展覽開篇的“西周作父丁尊”以其精湛的鑄造工藝和神秘的饕餮紋飾,瞬間將觀眾帶入早期中國的禮制世界,讓我們在青銅禮器構建的神聖性中感受器物之美。在商、周時期,祭祀和宴會大量使用青銅食器與酒器。尊是一種盛酒器,多敞口、寬腹。此尊上的銘文指出這件酒器是為祭祀父丁而作,表明瞭其祭獻祖先及溝通神靈的功能。

作父丁尊上的銘文 西周(西元前1100–西元前771年)青銅 圖片來源:故宮博物院

展覽通過多角度的燈光設計,讓觀眾得以細緻觀察器物的紋飾細節,感受其神聖性與權威性。

獸面紋方鼎 商(約西元前1600–西元前1100年)青銅 圖片來源:故宮博物院

青銅食器“獸面紋方鼎”,其紋飾的威嚴與鑄造的精密性,反映了早期中國“器以藏禮”(《左傳》)的禮制思想。這些器物的使用嚴格遵循等級制度(如“天子九鼎八簋”),即周天子用九鼎,諸侯七鼎、大夫五鼎、士三鼎或一鼎,以禮器表明社會地位;而“夏鑄九鼎”“問鼎中原”等典故,更體現出“鼎”作為統治階層權力的標誌。飲食在此不僅是生理需求,更是權力顯現的舞臺。

綯紋豆 戰國(西元前475–西元前221年)青銅 圖片來源:故宮博物院

戰國青銅器"綯紋豆"訴説著近三千年來的禮樂風華。這件原本盛放腌菜、肉汁的食器,在商周工匠的錘鑄下昇華為禮器——修長的柄足托起圓潤的盤體,形成天圓地方的宇宙隱喻。當我們在展櫃前駐足,看到的是青銅的厚重,更是周代"藏禮于器"的智慧:它從日常中昇華,在儀式中聖化,最終跨越時空而來,以其流動的線條向現代觀眾展示著中國古代"器以載道"的造物哲學——最美的器物,永遠是功能與精神的雙重結晶。

根據《説文》:“豐,豆之豐滿者也”,一些學者進一步解釋為“豐”(繁體字:豐)字是豆上放兩串肉的象形;而“禮”(繁體字:禮)字亦從“豐”,可見飲食器具對漢字的創造和發展帶來的啟發。古人視角的器物之美也包含了啟迪心靈、增長智慧的意味。

烤蟬爐 漢(西元前206–西元220年)綠釉陶 圖片來源:香港藝術館

漢代“綠釉陶烤蟬爐”是本次展覽中值得格外留意的一件展品。這件作品美在趣味,兩千年前的“燒烤”近在咫尺,仿佛收到了來自古人共餐的邀請;美在形體,蟬的自然形態被簡化為流暢的器型曲線,在寫實與抽象間取得平衡;美在材質,瑩潤的綠釉呈現出玉質般的光澤,釉質流動形成的自然紋理暗合"大巧若拙"的審美追求。

夔龍柄葵花式杯 宋(960–1279年)白玉 圖片來源:故宮博物院

造物有靈,物我共生。人們從青銅禮器構建的神聖性中感受美,在功能賦予器物美感的樸實觀念中思索美,由漢字的發展演變中理解美,當然也從富饒充沛的自然中提煉美。“夔龍柄葵花式杯”巧妙融合宋代“好古”風尚與創新工藝:杯身“教子升天”紋飾是宋代開始流行大龍帶領小龍主題,紋飾構圖疏密有致,大龍小龍的互動充滿韻律感。螭龍把手承襲上古青銅器傳統又賦予新意,與杯身形成虛實對比。杯身花式造型柔美流暢,是宋人對自然形態的詩意提煉,展現了宋代典雅含蓄、自然天真的審美追求。這件作品既是對古代美學理想的致敬,又是宋代工藝"師古而不泥古"傳承手法的寫照。

遊宴與雅集:飲食的社交性與身份建構

本次展覽也從飲食社交與身份建構的維度,精彩呈現了中國傳統宴飲文化的深層意涵。丁冠鵬《夜宴桃李園圖》通過文人雅集的場景,展現了士大夫階層以詩酒會友構建的身份認同;刺繡作品“赤壁夜遊圖”以蘇軾典故為媒,詮釋了文人透過社交活動紓解胸懷的生活方式;象牙雕刻“船”中精緻的水上宴飲場景展示了流動空間中的社交屬性;而“海水龍珠紋提匣”的宮廷紋飾與實用功能,則直接體現了器物在彰顯社會地位中的符號價值。這些作品共同揭示:在中國傳統社會,宴飲文化通過空間設置、食材選擇、器用規制等精心設計,成為身份確認與社會關係維繫的重要場域,其背後隱含了一整套社會編碼系統。

丁觀鵬(活躍于1726‒1770年)夜宴桃李園圖清(1644‒1911年)紙本設色手卷 圖片來源:故宮博物院

丁觀鵬《夜宴桃李園圖》將觀者的思緒拉回到唐開元二十一年(733年)春天的某個晚上,李白(701‒762年)與堂弟們在桃花盛開的園林中聚會宴飲,酒酣耳熱之際寫下名篇《春夜宴從弟桃李園序》:“夫天地者,萬物之逆旅也;光陰者,百代之過客也。而浮生若夢,為歡幾何?古人秉燭夜遊,良有以也。況陽春召我以煙景,大塊假我以文章。會桃花之芳園,序天倫之樂事。群季俊秀,皆為惠連;吾人咏歌,獨慚康樂。幽賞未已,高談轉清。開瓊筵以坐花,飛羽觴而醉月。不有佳咏,何伸雅懷?如詩不成,罰依金谷酒數。”李白當時在政治上並不得意,借著宴飲,在文章中表達了珍惜當下並及時行樂的思想。

德國哲學家尤爾根·哈貝馬斯(Jürgen Habermas)提出“公共領域(Public Sphere)”理論,而明清文人的宴飲活動可視為一種“準公共空間”。《夜宴桃李園圖》以細膩筆觸再現了傳統文人雅集的經典場景,也暗含了超越風雅的深層敘事。畫面中,文人圍坐于桃李芳菲的庭院,鋪陳的書籍、酒器與古琴,或許是精心設計的身份符號——每一件器物都在宣告參與者的學識、品味與社會身份。藝術家通過光影的戲劇性調度,將雅集轉化為舞臺化的社交劇場。畫中人物舉杯邀月的姿態,既是對李白詩意的致敬,亦是對文人理想形象的復刻。

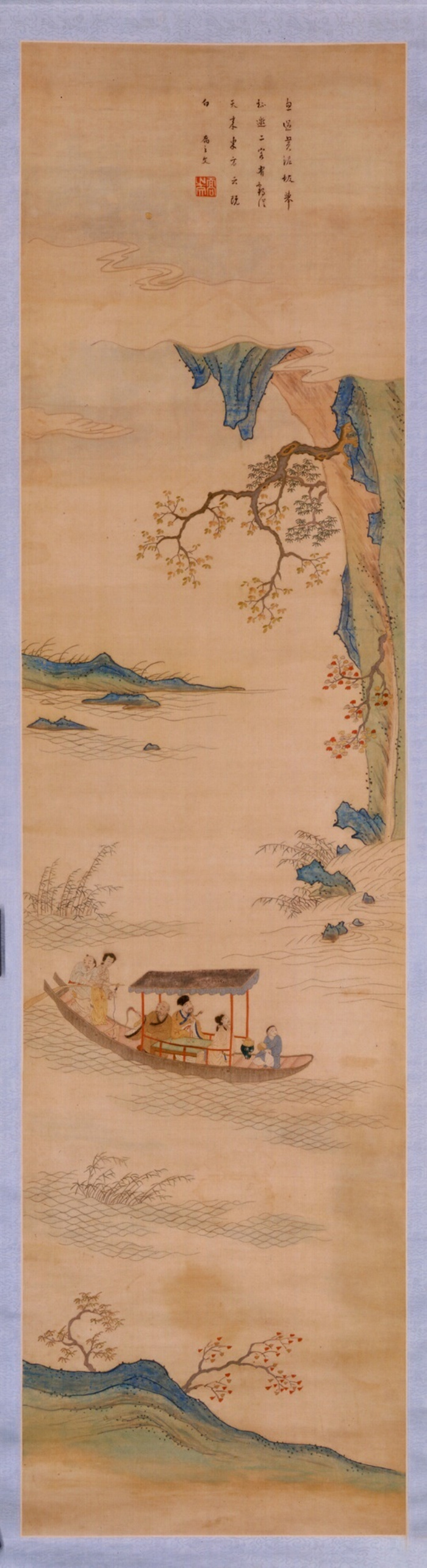

赤壁夜遊圖 清乾隆(1736‒1795年)刺繡、軸 圖片來源:故宮博物院

蘇軾(1037‒1101年)被貶黃州後,兩次與友人遊覽赤壁,並創作了兩篇《赤壁賦》。《赤壁賦》一文提到“洗盞更酌,肴核既盡,杯盤狼藉”;《後赤壁賦》則載與友人“攜酒與魚,復遊于赤壁之下”。

社交劇場從不缺乏或喜或悲的情緒醞釀。雅集固然讓文人愉悅徜徉其中,而遊宴則蘊含了參與者不可言説的心緒滋味。《赤壁夜遊圖》以一幅刺繡的山水長卷,再現了蘇軾筆下那個充滿哲學意趣的赤壁之夜。宛如一場流動的視覺詩歌——畫家通過留白的江面與朦朧的山影,將觀者的視線引向畫面中泛舟的文人,他們或坐或立,在月色與波光的交織中,完成了歷史與自我的雙重對話。觀者的目光隨著江水的起伏而遊走,仿佛親歷了那個“哀吾生之須臾,羨長江之無窮”的夜晚。

船 清,十八至十九世紀象牙 圖片來源:大英博物館

這件象牙製品十分精巧,再現了古代文人雅士的水上閒適社交生活。船尾處,多層提食盒與儲水大缸展現了宴飲的豐盛與週全;一名侍者一手執壺,一手舀水,凝固了茶事準備的動態瞬間。船篷之下,兩位蓄鬚長者對坐品茗,茶壺與杯盞的擺放透露出文人茶儀的講究;另一側,有人手捧食盒遞送,另一人則俯身撈取河鮮,生動捕捉了“鮮食即烹”的江宴趣味。船頭處,茶爐炭火正熾,有人正在查看蟹簍中的螃蟹。動靜結合的處理手法,使觀者仿佛能聽見煮茶的水沸聲、長者的談笑聲,感受到微風拂過船篷的愜意。古代中國“舟遊雅集”特有的閒逸美學在方寸之間精妙呈現。

海水龍珠紋提匣 清乾隆(1736–1795年)剔紅漆器 圖片來源:香港故宮文化博物館

“海水龍珠紋提匣”以剔紅工藝製成,上雕雲龍紋,內有大小不一的抽屜,用作盛裝茶壺、茶碗、茶葉罐、茶盤等。匣上有提梁,便於攜帶。設計造型既滿足飲食的流動性,也體現出士大夫的優雅姿態。

海水龍珠紋提匣 清乾隆(1736–1795年)剔紅漆器 圖片來源:故宮博物院

多寶匣組裝于清代(1644–1911年)匣:金漆;內含文物:玉器、瑪瑙、蜜蠟等 圖片來源:故宮博物院

多寶匣組裝于清代(1644–1911年)匣:金漆;內含文物:玉器、瑪瑙、蜜蠟等 圖片來源:香港故宮文化博物館

外出遊宴的匣盒,其設計能讓每件東西各安其位,移動時不會彼此碰撞。清宮從食盒中獲得收納的靈感,利用匣盒的思路來整理文物。乾隆八年(1743年),內務府造辦處匣作為了重裝百什件古玩九份,奏請皇帝允許製作杉木食盒屜二十屜。盒屜雖仍保留了食器的名稱,卻不再局限于承裝食物的功用,而擴展到文物收納,欣賞把玩,展示擺件等更多的用途。

文人書房的金石雅趣融入市井生活的實用哲學。那些層層疊疊的抽屜與暗格,既是物質文明的收納藝術,更是東方美學中“藏與露”的辯證演繹。當觀眾俯身端詳時,仿佛能聽見歷史深處傳來的陣陣輕響——那是不同文明在器物之中的交響低語。

“流動的盛宴——中國飲食文化”特別展覽 圖片來源:香港故宮文化博物館

“流動的盛宴——中國飲食文化”特別展覽 圖片來源:香港故宮文化博物館

無疑,飲食是一個博大的命題,包含了農業生産,烹飪技藝,風俗習慣,也間接投射了美學、哲學和藝術的廣泛思考。同時,作為生活美學的組成部分,如何吃、吃什麼、怎麼吃是每個人必須解決,又有各自獨特選擇的一道題目。

美學家蔣勳説,生活美學最重要的是體會品質。因此説,飲食對品質的考量無處不在。本次展覽的110件珍貴文物告訴我們,中國人自古以來就深諳生活美學的哲思。在食器的形體、紋飾和色彩中看到美;在宴會的風俗、氣氛和場景中感受美。在飲食的命題上,“美”真正實現了實用性的相容。在與食物有關的方方面面去感受品質,這是古往今來中國人共有的意趣。

“流動的盛宴“特展以器物為鑰匙,為我們開啟了一扇通往千年飲食文化的大門。這些靜默的青銅食器、溫潤的瓷盞、華美的食盒,不僅是古人宴飲生活的見證,更承載著禮儀、情感與智慧的流動基因。展覽雖以“盛宴”為名,卻不止于味覺的狂歡——它讓我們看到,一器一物之間,蘊藏著文明的密碼;一飲一啄背後,流淌著歷史的深意。它們似乎提醒著我們:真正的盛宴從不因時間而散場,它將在每一次對器物的凝視、對傳統的回望中重生,成為跨越時空的永恒對話。

海明威在回憶錄《流動的盛宴》(A Moveable Feast)中寫道:“春天一到,即使是虛假的春天,一切憂慮隨即消散。”這份對美好時光的珍視,恰與“流動的盛宴”特展遙相呼應。在春天裏,不妨走進香港故宮文化博物館,赴一場穿越時間的文化饗宴。