就像織物(textile)和文字(text)有著共同的詞根,藝術家喬絮菲在做的事情是尋找染織和繪畫的共同詞根,它的含義是“把我們對生活的理解轉化為視覺藝術”。

看喬絮菲的畫仿佛進入一個複雜的迷宮,穿行于花紋和筆觸之間。在她的繪畫語言中,抽象紋理和具象的物體敘事永遠是並行的。這個思路與她製作布料印花的過程相似,開始時繪製多個單獨的視覺元素,再憑藉自身經驗將它們拼合成一個完整的畫面。我們能從每一個細節窺視到畫面的主題,視線遊走在層次與色彩各異的筆觸中,仿佛深度冥想時的身體感受,掃描身體的每一個部分,帶著這種感受遊走在畫面上,得到超乎視覺的通感體驗。

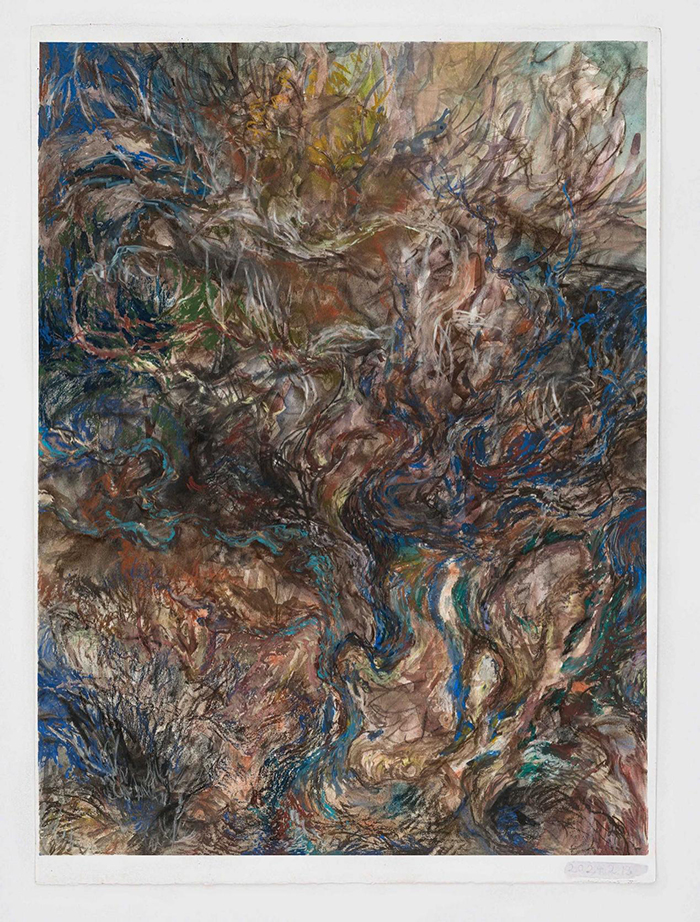

《樹和山石》的創作即是將“在畫面上做雕塑”的通感體驗與探索、釋放自身能量結合的過程。這張綜合材料繪畫創作于北京密雲,絮菲花費近半年時間在郊區山裏畫樹、畫山。回到工作室,她將自然界的風景憑藉腦海中的印象搬到面前的畫紙上,如同雕刻浮雕一樣,從混沌的色彩中把樹榦向畫面外拉出,樹榦生長出細枝與雜草,逐漸形成完整的景色。從中能窺探到中國水墨畫在看待自然風景時的視角,外形被看作是次要的表現元素, 更注重於植被山川流動的能量、內在結構、分子化的聚合與分散。畫面中的樹和草仿佛在不斷生長。

《樹和山石》

“材質與主題的一體化”在喬絮菲的創作中相當重要。就如《樹和山石》使用了與岩石、樹皮質感相近的色粉筆和油畫棒,她的架上繪畫受到自然界物質肌理的影響。冬天湖面結冰後形成的紋路、溫潤的玉石、半透明的蜂蠟,這些對自然的細緻觀察使她的畫面透出一絲柔和的天然美感。侘寂美學中的“真理來自對於自然界細節的觀察”在藝術家的作品中得到了充分證實。在這些畫前,需要靜觀,不僅身靜,還需心靜。《森林簡史》是將這種東方美學與物質文化結合的産物。

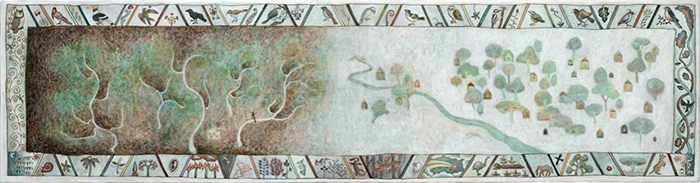

《森林簡史》給人的初始印像是中國水墨畫的長卷軸山水畫,細看每一個元素又能品味出中世紀歐洲手抄本的插圖風格。絮菲受到11世紀歐洲一幅記錄史實的繡花作品啟發,作品中動植物的形象正是來自於此。同時,清代民間橋頭畫所表現的富有力量感與趣味性,甚至有些荒誕的畫面也為《森林簡史》的用色與氛圍奠定了基調。作品描繪“森林”發展歷程、地球生物演變兩者緊密結合的自然史,可以在畫面下半部分找到這些內容。它們與畫面上半部分活靈活現的鳥類、畫面中間的房子與樹木共同講述著森林的過去和現在。

《森林簡史》

喬絮菲自覺受朱小禾的影響與啟發,但她並未效倣其“專注于媒介自身語言與物質性”的學術討論,而是結合自身作為布料設計師與纖維藝術家的背景,試圖從裝飾紋樣出發,希望以紡織品與物質文化的角度,結合主觀的個人風格來解釋歷史文化遺産。就像朱小禾用線條的書寫與覆蓋置換了漆器的涂堆與雕琢,在喬的作品中,無數次提白與罩色也呼應了古法染色的繁複技藝,她的畫中每一筆都透出真摯的熱情與對染織歷史的讚美。

在繪畫初期,喬絮菲創作了一系列小畫。《牡丹1-5號》標誌著她從裝飾紋樣到繪畫語言的轉變,同時將道教思想中的五行顏色與色彩平衡體系融合到創作中。畫面中的花卉取自明代連枝牡丹紋樣局部。這樣的局部有五張不同的版本,每一個顏色代表自然界中的一個元素:金木水火土。 此時的喬絮菲也在思考雞蛋坦培拉媒介與絲綢紋樣的關係,也許出於兩者皆為自然造物的原因,它們的結合是和諧的。在潛意識中,雞蛋與蠶蛹都象徵著生命的起始與守護,此時也是絮菲創作坦培拉繪畫真正的開始。

《牡丹1號》

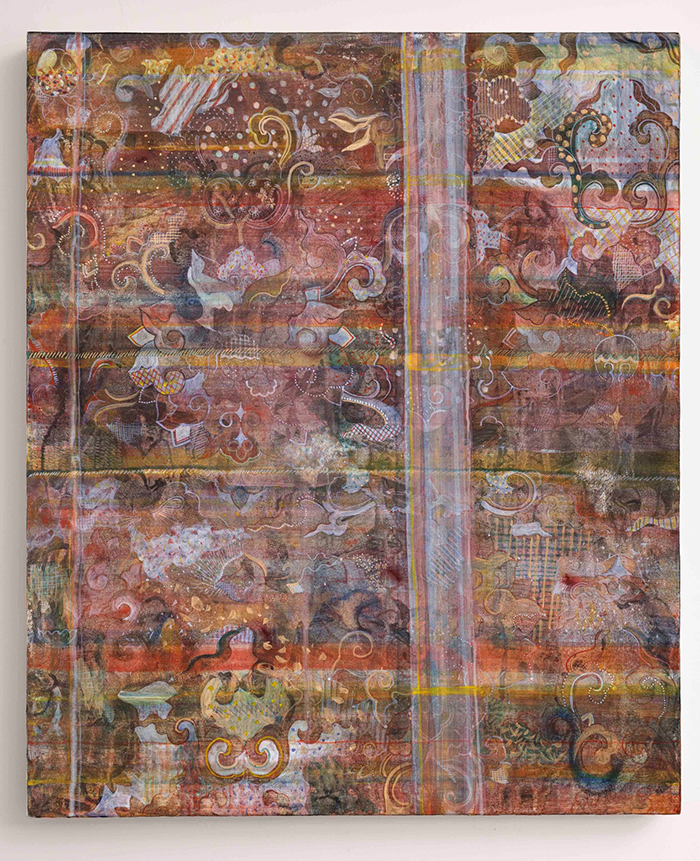

之後的作品《牡丹6號》中,中國古代絲綢紋樣的迴圈規律成為她的創作核心。這幅畫以中國明代絲綢紋樣為構圖框架,彩色的線條仿佛布料織造的經線、緯線線條交錯在畫面上。在有了《牡丹1-5號》的基礎上,把它們融合在更大的畫面上,此時圖案迴圈的規律也更完整的體現出來。畫面中沒有主體物,也可以説主體就是紋樣本身,這種去中心化的繪畫方式讓喬絮菲有了加入更多個人情感表達的可能性。同時,她也在吸收著更多的視覺靈感,《牡丹7號》就增添了日本螺鈿工藝的色彩,畫面也更向寺廟壁畫靠近。

《牡丹6號》

《牡丹7號》

絮菲的創作歷程也是對個人歷史的回顧與提煉,在《萬壽》中,她以紡織紋樣暗喻女性,從個人記憶出發,引發對女性議題的思考。“萬壽”指萬壽無疆,在中國古代慶賀年長者的禮物中常見此主題的紋樣。 觀看這幅作品,腦海中會浮現出一個給家人做衣服的女性,這在今天也許並不常見,然而過去的很多普通家庭都有一個全能的“女裁縫”,包攬一家上下的衣服和鞋子,絮菲的姥姥也是其中的一員。《萬壽》即是對這些默默付出的女性的讚美,也是對殘酷歷史的接納,從中尋找其在當今社會的影響與意義。

《萬壽》

在喬絮菲的創作中,無數層疊加的色彩如同布料的經線與緯線交織在一起,變幻莫測,層次豐富。《冰梅》中紡織紋樣、幾何形與亂針繡般的筆觸共存。冰梅紋在中國傳統裝飾紋樣中運用於陶瓷器皿、木雕與石雕建築結構、布料織造中。 由於它是幾何形並且鏤空,經常被用來裝飾墻面與門窗。 畫面處理追尋中國園林文化中人與自然和諧統一的思想,藝術家將在圓明園遊園的體驗轉化成視覺語言,以筆觸和幾何形狀描述對所見風景的感受的細微變化,如水波的大小,風的方向,像繪製地圖一樣將這些資訊標注在畫面上。

《冰梅》

提到具象靜物的創作邏輯,喬絮菲推崇Leonard Koren的修辭敘事法,《金絲雀》便是嚴格按照物性(physicality)、抽象(abstraction)、整合(integration)幾個階段的批判性敘事手法推演。《金絲雀》是集合了藝術家的代表性創作風格、個人經歷與感悟,以及社會議題于一身的高凝聚力的作品。旨在體現人和鳥類之間的情感連結,探討人類與自然的共生關係。至此,絮菲進一步深化對於什麼是藝術、繪畫的意義的思考,試圖將這些理念盡可能完整地還原到作品中。畫面貫徹了她崇尚的“安靜的力量”,溫和、平靜,所有描繪對象都和諧的相處著。中央是垂直安放的方形物體,它與方形的畫面也形成呼應。玻璃後面的金絲雀以剪影形式出現,除了這裡的所有區域都被填滿不同主題的紡織圖案。直到上世紀末才被廢止的礦坑金絲雀話題催生了這幅作品,絮菲希望通過不那麼遙遠的一段歷史來映射當今同樣可能存在的動物倫理學議題。

絮菲的作品是跨時代的,它們即屬於過去,也屬於現在。她深知流行趨勢的變化之迅速,也理解審美具有時間迴圈性。所以在當今時代背景下,她拾起了與自己相處十餘年的中國傳統紋樣作為主要創作題材,卻又選擇15世紀的坦培拉繪畫作為媒介,這兩種看似不可能産生合作的藝術形式在她的筆下輕鬆融為了一體,仿佛一件件平行世界中的歷史文物。而這種既定的不可能性將使她的作品在未來持續産生啟發與意義。(作者:陳耀傑)