2025巴塞爾藝術展香港展會現場

圖/文_黃雪瑩

繼2023年的“重新開放”(Reopening),2024年的“重新連接”(Reconnecting)後,2025年巴塞爾藝術展香港展會的策展方向圍繞“重新定位”(Repositioning)展開。在藝術生態不斷變動的背景下,各個領域的個體都在重新審視自己在藝術生態圈中的角色。許多藏家開始涉足創作,藝術機構和從業者也在調整自身定位。

周傑倫在2025巴塞爾藝術展香港展會現場 攝影:Johanna

2025巴塞爾藝術展香港展會現場

本屆展會突出的變化有:公眾項目“光映現場”由香港本地領先非營利機構Para Site合作舉辦;“美高梅藝術探新獎”在今年展會期間頒發首屆獎項;“策展角落”數量為歷屆之最;東南亞和非洲畫廊比重增長等。

那麼在新的審美趨勢和市場環境中,今年的香港巴塞爾現場還有哪些新的亮點和趨勢?跟隨作者到展覽現場看看吧——

多元視野下的當代對話

2025巴塞爾藝術展香港展會現場

巴塞爾藝術展香港展會依然有鎮場的大師核心作品,也強調藝術新趨勢和推出新興佳作。我們既可見趙無極、朱德群、基裏科、米羅、豐塔納、畢加索、卡茨、安迪·沃霍爾等大師之作,也有單慧乾、恩佐·卡馬喬(Enzo Camacho)與艾米·利恩(Amy Lion)等新銳藝術家的作品。

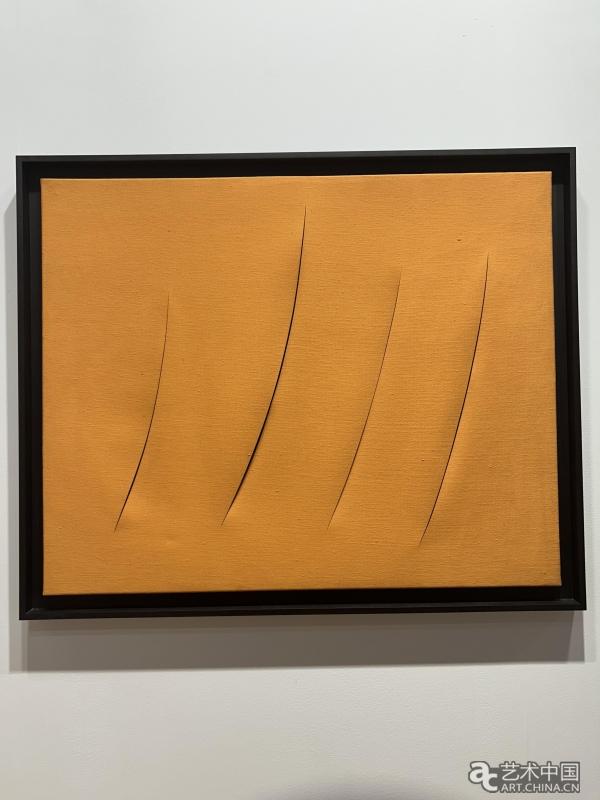

豐塔納作品

卡茨《Ada by the sea》

佩克斯·皮達蓬《TRAPPED BANNA BOY》

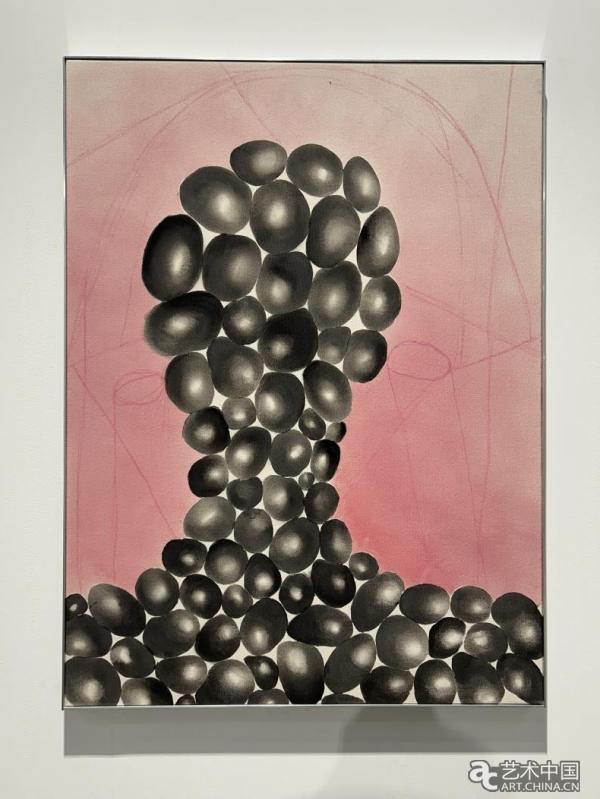

Enrico David《Study for a bust I》

豪瑟沃斯畫廊、卓納畫廊、白立方畫廊、佩斯畫廊、高古軒畫廊等國際藍籌畫廊在本屆展會帶來了其代理的重要現當代藝術家作品。豪瑟沃斯帶來了路易絲·布爾喬亞的裝置作品《牢籠(舒瓦西2號)》。目前,布爾喬亞個展“軟景”正在豪瑟沃斯香港空間舉行。

路易絲·布爾喬亞《牢籠(舒瓦西2號)》

白立方畫廊也採取了將重要藝術家個展同期展現的策略。此外,該畫廊還帶來了伊黛爾·阿德楠、翠西·艾敏、西斯特·蓋茨、李禹煥、劉韡、樸棲甫、傅丹和周力等藝術家作品。

阿麗佳·柯維德《小隱身》

佩斯畫廊的焦點作品是當前正在大館當代美術館舉辦個展的波蘭藝術家阿麗佳·柯維德的雕塑作品《小隱身》。

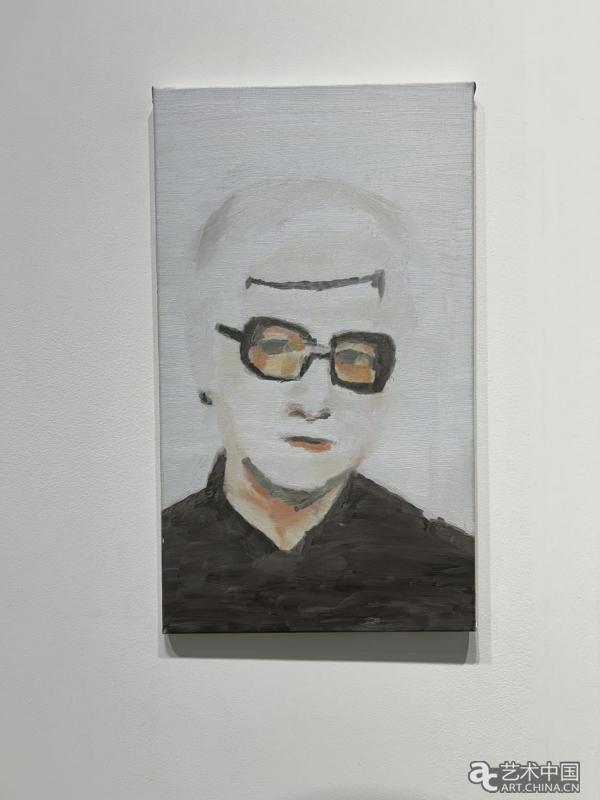

圖伊曼斯《肖像》

卓納畫廊展位匯集現代主義大師和當代藝術家的創作,探索其在具象繪畫中多樣的實踐方式,包括呂克·圖伊曼斯。

2025巴塞爾藝術展香港展會現場

2025巴塞爾藝術展香港展會現場

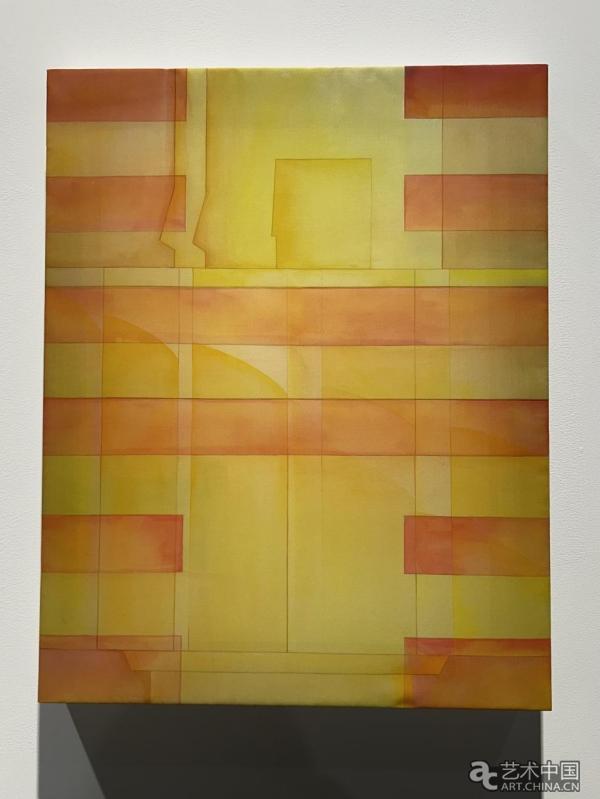

鄭柯穎 《無題》

2025巴塞爾藝術展香港展會現場

刺點畫廊、Empty Gallery、Rossi&Rossi、Phd Group、維伍德畫廊等畫廊或在香港開設空間的畫廊則呈現出一批具有處在創作前沿的藝術家作品,其中不乏香港本土藝術家的作品。首次參加香港巴塞爾的PhD Group呈現了藝術家朱凱婷的個人項目“廚房”,畫廊曾于2023年香港巴塞爾期間舉辦其個展。

朱凱婷作品

參與本屆香港巴塞爾藝術展的中國本土畫廊包括北京公社、蜂巢當代藝術中心、魔金石空間、香格納畫廊、天線空間、BANK畫廊、沒頂畫廊、Tabula Rasa三米畫廊、工作室畫廊、千高原等。

2025巴塞爾藝術展香港展會現場

王川《人行天橋》

韓夢雲《光明心》

北京公社呈現了來自不同代際的藝術家的創作實踐,同時在今年的“策展角落”單元展出王光樂的個人項目,展出他的一系列小尺幅繪畫草稿,與其正于上海復星藝術中心呈現的大型個人展覽構成理解王光樂作品的多個面相。香格納畫廊將展出陳維、丁乙、韓夢雲、胡項城、趙仁輝等藝術家作品。

漂流的邊界與迴響

2025巴塞爾藝術展香港展會現場

東南亞和非洲畫廊在本屆香港巴塞爾中佔有了一定能見度,包括南非開普敦的blank projects、LambdaLambdaLambda。

新加坡STPI畫廊展出的林真金是亞洲女性藝術家中的重要歷史人物,並在20世紀60年代活躍于英國。在她的整個職業生涯中在沒有任何工作室幫助的情況下獨立工作,她曾遊歷了中國、印度尼西亞、柬埔寨、埃及、馬來西亞和土耳其,那裏的自然景觀啟發了她。從20世紀80年代開始,林真金的版畫和雕塑探索了更多的自然形式,靈感來自她對古希臘、中國和南亞文明的熱情。

林真金作品

這些地區藝術家的作品常帶有鮮明的本土文化特徵,通過傳統媒介與當代觀念的創新性相結合,探索在錯位時代中重建真實連接的可能,嘗試呈現人工智慧重塑認知邊界、戰火與自然災害動搖生存根基的當下,是否可能在現實與未來之間創造映照肉體與精神的棱鏡,這種探討全球化、移民、離散等熱點議題,不僅豐富了展覽內容,也讓我們從東方人的角度重新詮釋亞洲藝術史。

2025巴塞爾藝術展香港展會現場

2025巴塞爾藝術展香港展會現場

數字重構與物質回歸

2025巴塞爾藝術展香港展會現場

“藝聚空間”今年在現場呈獻來自不同地域的18件大型裝置藝術作品。以“As the World Turns”為主題,緊密圍繞四個主題平臺展開——“Passage”,聚焦文化共鳴、韌性與敘事,包括已故菲律賓裔美國藝術家帕西妲·阿巴德(Pacita Abad)的三件巨幅畫作;“Alteration”,深入探討抽象性和物質性如何被顛覆,呈獻由何恩懷創作的30件黃銅系列雕塑;“Charge”,探索數字與實體世界的交匯,展出陸揚、王業豐等藝術家的新作;“The Return”,聚焦神話、靈性及存在的迴圈本質,呈現瓦吉科·恰奇亞尼(Vajiko Chachkhiani)的作品。

何恩懷作品

瓦吉科·恰奇亞尼作品

本屆巴塞爾香港藝博會,我們看到了數字藝術的回歸,展現這一領域的持續發展與創新。

王業豐《沙漠花園》

王業豐的《沙漠花園》將戈壁沙漠之旅轉化為關於運動、轉變和遊牧生存的詩意沉思。透明LED螢幕上渲染的巨型花朵仿佛在風中搖曳,周圍環繞著由玻璃、鋼鐵等人造材料和定制地墊營造的沙漠景觀碎片。

艾莉森·阮《義肢記憶》

在爍樂畫廊(gdm)呈獻的《義肢記憶》,艾莉森·阮創造了一個充滿LED燈、多通道視頻、泥土、遊戲螢幕和混凝土砌塊的沉浸式環境,由多彩PVC簾幕分隔成區。視頻作品通過這些碎片化元素,探索媒體、文化記憶與個人歷史之間的關係,以及它們如何在同化過程中彼此影響或相互抵抗。

陸揚 《獨生獨死-創造者》

DOKU是藝術家自2020年開始開發的虛擬化身。陸揚的《獨生獨死 -創作者》(DOKU the Creator)中,一面LED墻展示DOKU的視頻,而整體裝置則設計為快閃店的形式,陳列著各式各樣的物品,暗示這個虛擬形象獨立於其創造者,引發觀眾對藝術與創作者身份、藝術與價值關係的思考。

2025巴塞爾藝術展香港展會現場

今年的“策展角落”(Kabinett)數量為歷屆之最,有36間藝廊參與。Silverlens藝廊呈獻James Clar的作品《Cloud Seed (Rain Window)》(2020)。觀眾可以在螢幕中看到自己的倒影,而雨滴則在表面匯聚、滑落,營造出自然與虛擬交錯的視覺體驗,引發人們關注自身對環境的影響與掌控。

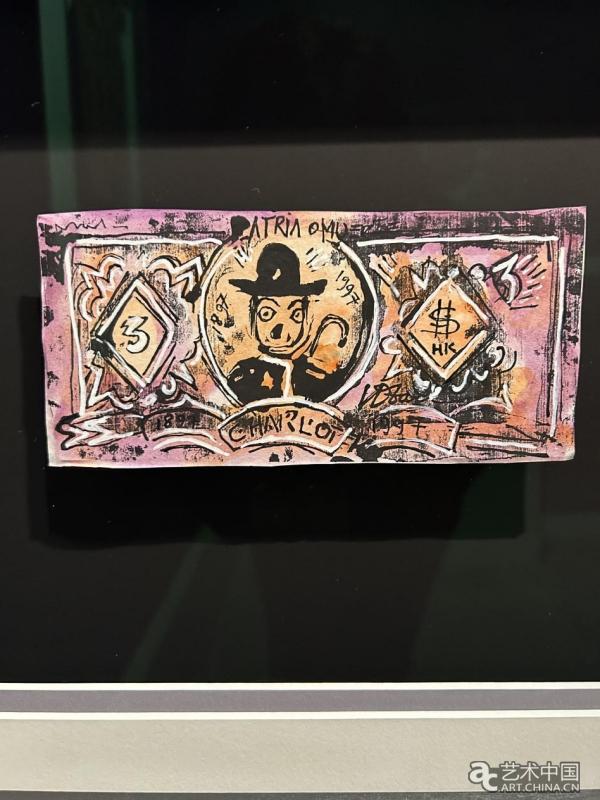

武民新《金錢系列》

10號讚善裏畫廊帶來已故越南當代藝術先驅武民新(VũDân Tân)的紙板雕塑和繪畫作品,利用圖像、亞洲傳統印刷技術、現成品和多語言文本,探討 21世紀全球化、消費主義和超級資本主義在越南及全球的影響。

香港影像敘事

2025巴塞爾藝術展香港展會現場

對香港人而言,在面向維多利亞港的全球最大型的媒體幕墻之一——M+幕墻上觀看影像已成為日常,今年巴塞爾香港繼續與M+合作,推出新加坡藝術家何子彥創作的全新M+幕墻委約作品《戲夜尋謎》,展示由以人工智慧生成動畫向香港電影黃金時代致敬的默劇,張國榮、張曼玉、周星馳、周潤發、林青霞和梅艷芳等香港巨星演出過的角色被藝術家鏡頭下的人物再現。作品所呈現的場景糅合了吳宇森電影的俠義豪情、王家衛的浪漫主義、徐克的無限想像和王晶無所忌諱的搞笑等元素。

2025巴塞爾藝術展香港展會現場

攝影:黃雪瑩

值得一提的是,巴塞爾藝術展香港展會在今年顯然更強調持續與區內藝術界及新銳藝術家的聯繫。比如與本地非營利機構Para Site藝術空間合作舉辦公共項目“光映現場”(Film)為歷史性的首次嘗試。從3月27日至30日,共計7場由30位藝術家創作的多部影片陸續放映,該板塊協同文化影像頻道Nowness Asia以及錄影藝術非營利組織錄映太奇(Videotage)共同推出,不僅包含了探討性別身份認同、非傳統家庭結構和精神韌性等命題的未來想像,也有審視歷史、記憶和神話如何塑造當下的紀錄劇情短片。

在連結中生長,于流動中生成

2025巴塞爾藝術展香港展會現場

“藝術是超越”(Art is transcendence)、“藝術是視野”(Art is Vision)、“藝術是無界的”(Art is boundless)——三個宣言映照在陳福善、金守子與苗穎的作品中,也標示著本屆巴塞爾藝術展香港展會的核心脈絡:藝術如何穿越時間,編織國際文化版圖;亞洲移民的遊牧軌跡如何塑造當代敘事;以及在虛擬與現實交錯的世界裏,藝術如何借助網路技術拓展邊界。

香港的“超連結”身份,不僅是在全球化與區域化的張力中重構藝術敘事,也是技術、歷史與身份多重命題的重要交匯點。巴塞爾藝術展香港展會的視野不僅限于香港,而是從大灣區生態互聯到亞洲文化共振,香港巴塞爾的視野遠不止于本地,而是向整個粵港澳大灣區、大中華地區乃至更廣闊的亞洲延展,在連結中生長,于流動中生成。

(本文圖片除註明外,均為作者拍攝于現場)

香港會展中心外景